整體主義視域下的高中地理大單元教學透視*

——以“地球的運動”為例

顧松明

(常州市教育科學研究院, 江蘇 常州 213001)

《普通高中地理課程標準(2017年版)》(以下簡稱“課標”)中指出,重視以學科大概念為核心,使課程內容結構化,以主題為引領,使課程內容情境化,促進學科核心素養的落實。[1]地理學是研究地理環境以及人類活動與地理環境關系的科學,具有綜合性和區域性等特點。基于地理課程的性質,踐行整體主義教學理念能夠提升地理大單元教學實效性,在按照學科、按模塊、按知識點教學的大環境下,整體教學方式能解決課時之間的零散性與知識之間的孤立性、單元之間的割裂性與學科之間的無關聯性等問題,[2]從而更好地揭示知識的本質,促進學生產生學習的遷移。

一、整體主義與地理大單元教學

“整體論”一詞最早出現在哲學家斯馬茨1926年的著作《整體論與進化》中,其觀點包括事物間是相互聯結、相互依存的,它強調“所有存在之終極統一、聯系和內在意義的一種世界觀或理論立場”。整體學習強調學習過程中知識結構的整體性,突出知識間的豐富聯系,以促進學生獲得良好的認知結構并促進知識與方法的遷移。同時鼓勵在課程設置和課堂教學中進行跨學科互動與知識整合,尤其關注學習環境和教育環境的潛移默化作用,強調學習內容間的相互聯系和相互促進作用,即實現1+1>2的效果。

整體主義教學理念的整體教學法遵循“整體—部分—整體”的模式開展專題或大單元教學,強調整合整體的功能理清大尺度輪廓,再研究小尺度部分,注重整體與部分的融會貫通,才能深入認識完整的、動態的整體,達成“具觀”與“通觀”相互融合的目標。下圖廓清了整體主義教學與大單元教學間的關系(見圖1)。

圖1 整體主義教學與大單元教學的關系示意圖

二、整體主義視域下地理大單元教學研究視點

1.理解課標是大單元教學的關鍵

從整體視角出發,理解課標是開展單元教學的目標保障。“地球的運動”是高中地理課程的重點和難點,教學中要了解學生對該內容認知的起點。義務教育階段學生已經對地球的自轉和公轉有初步的了解,高中階段必修《地理1》繼續學習“宇宙中的地球”等內容,與義務教育課程銜接,但教學內容、學習方式以及學業質量要求都表現出上升的趨勢。開展大單元教學時要樹立學生立場,注意知識銜接和遷移,立足學生真實水平和課標培養目標,從自然現象的初步觀察升級到運用原理解釋現象,將知識學以致用,突出學科本質。下表為不同學段同一模塊內容的課程標準對比(見表1)。

表1 不同學段同一模塊內容的課程標準對比

因此教學“地球的運動”時,需要客觀了解學生的認知準備狀態。初中階段所學的地球、地圖、經緯網等內容是學生持續學習的必備知識與關鍵技能。因此在實施大單元教學時,需要適時再現相關內容,從縱向上理解單元教學的內容標準與認知層級要求,幫助學生建立知識脈絡和綜合思維鏈。

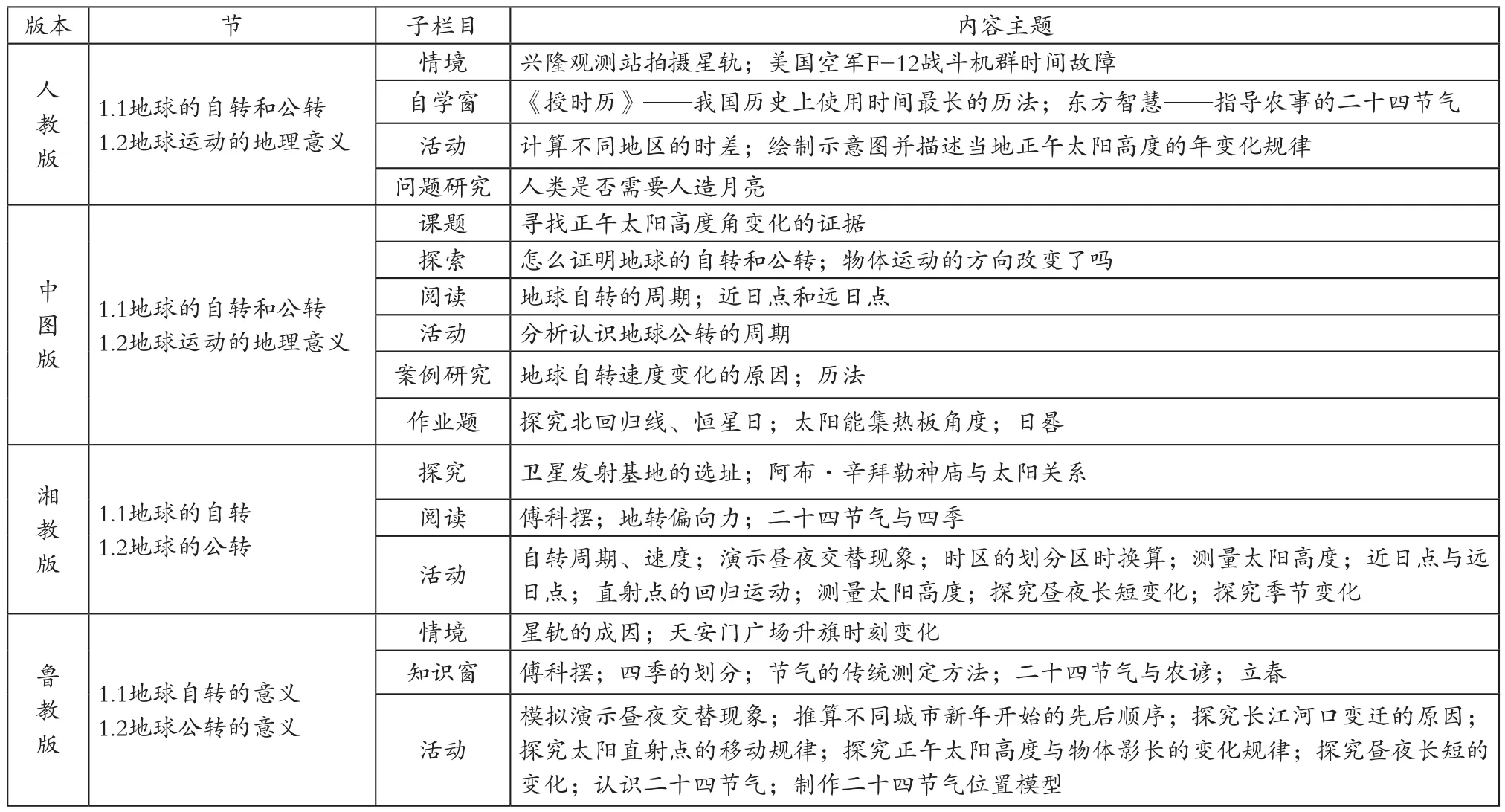

2.統整地理教科書是大單元教學的要義

教科書是課程標準的具體化表現,當前高中地理四個版本教科書的文字、圖表、活動等欄目,在同一課標的內容呈現存在較大差異,這種多元化恰恰能給地理教學帶來選擇性。下表為四個版本新教科書選擇性必修1中“地球的運動”內容呈示對比(見表2)。

表2 四個版本新教科書“地球的運動”內容呈示對比

四個版本教科書主干知識基本一致,但延展性內容異彩紛呈。從“地球的運動”單元來看,地球自轉和公轉的基本特征以及地球運動產生的地理意義是該模塊的共性內容,但不同版本教科書為達成個別化教學理解,聚焦不同探究主題,呈示了豐富的案例、活動、課題研究等。實施大單元教學之前,建議全面梳理教科書的延展性內容,整合對同一知識的不同處理方式,豐富問題引入、情境展示和區域探究思路,并結合教師自身對大單元的學科整體理解,形成具有適切性兼具梯度性的地理教學素材源。

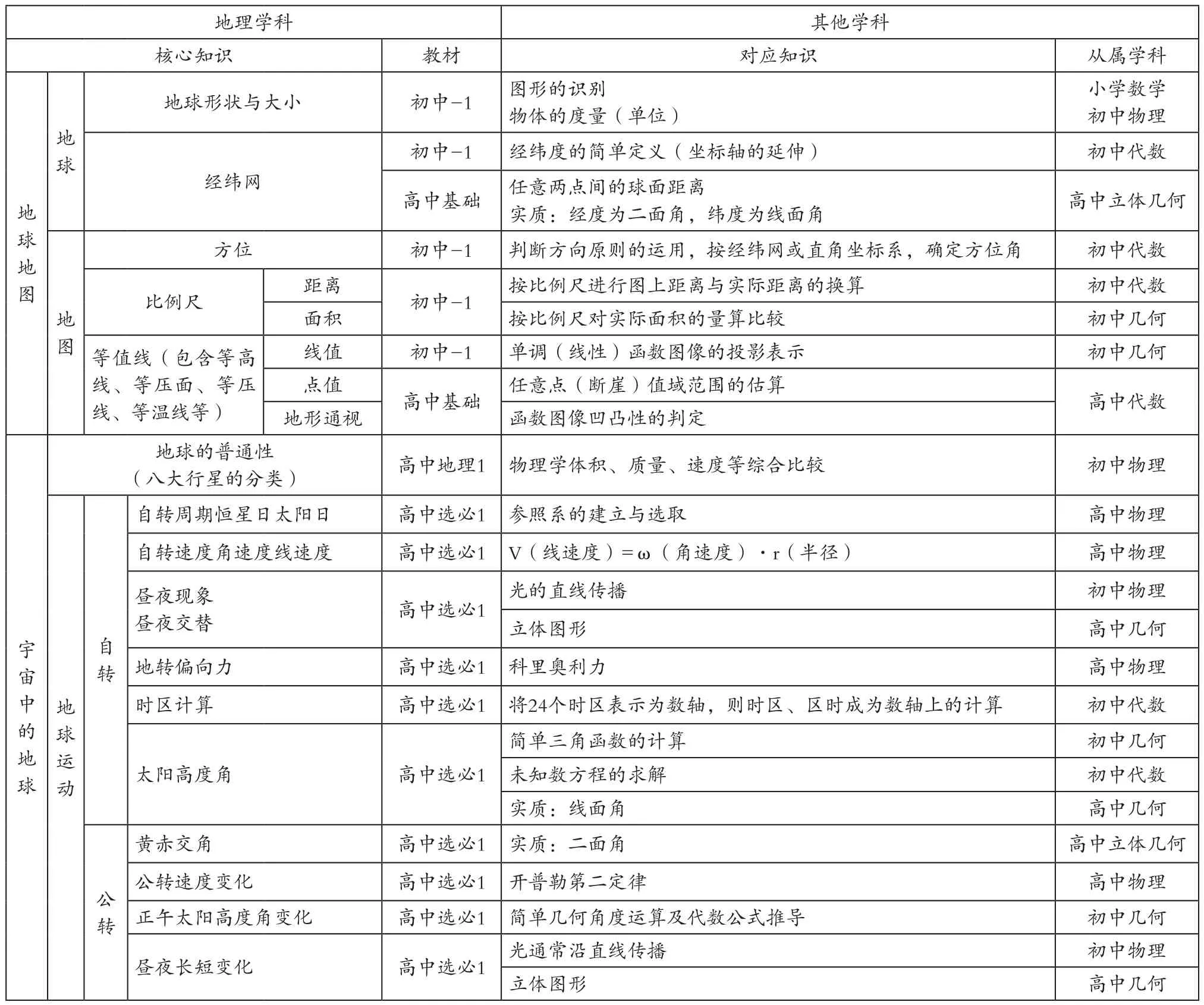

3.貫通學科知識是大單元教學的基礎

關鍵知識是實施大單元教學的必備支點。地理學兼有自然科學和社會科學的性質,課程內容覆蓋了歷史、文化、科學等諸多領域。地理教學要打通學科知識之間的聯系,增加相關背景性知識教學。例如在教學“地球的運動”時,物理、立體幾何、代數等學科的相關知識,制約著學生地理學習的進程和質量。下表為與“地球的運動”關聯的學科知識(見表3)。

表3 與“地球的運動”關聯的學科知識

完善學生的概念認知系統有利于大單元教學的穩步推進。綜合思維要求高、知識聯系廣是地理大單元教學的基本特征。因此,地理教師要善于洞察各學科知識之間的聯系,增強拓展式教學的有效性,提升大單元教學的廣度和深度。

4.考試評價改革是大單元教學的動向

高考評價體系為高中地理課程改革指引了方向,大單元教學則是對高考考查要求中“綜合性”的及時回應。例如“地球的運動”單元對學生的綜合思維要求高,在地理學科育人體系中有其重要性。目前地球運動類試題革故鼎新,呈現從一般規律的應用,轉向置于真實的生產、生活情境的特點。這引導學生深度理解宇宙環境和地球所處的位置深刻影響著地球系統的相關知識,并能使用地圖、地理信息技術和其他手段來準確表達自己的地理經驗。例如,2021年江蘇省高考卷的試題中,以“游客在悉尼拍攝的照片”為情境,考查正午太陽高度角的估算以及地理方位的辨別。該題組有效規避了孤立知識的考查,能有效測評學生對“地球的運動”單元整體理解的質量和掌握水平,印證了整體主義教學所主張的“通觀”與“具觀”辯證統一關系。

三、整體主義視域下地理大單元教學策略

1.科學預設學習目標,整體指向單元素養培育

整體主義教學追求人的身心、情感、意志和思維等方面的和諧發展,其終極目標是培養整體發展的人。整體主義視域下單元目標的預設需立足于學生的全面發展,促進學生知識和能力的遷移,通過目標的達成度來衡量學生地理核心素養的水平。單元學習目標的制定要以課程標準為統領,確定行為動詞、條件和對象,進而預設科學合理、可操作的單元目標。

基于課程標準的要求,“地球的運動”單元學習目標為:(1)通過觀察或查閱資料,說出地球運動相關參數,進而理解地球運動的基本特征,體悟人地協調觀念;(2)開展合作探究學習,依托示意圖、軟件、野外觀察、模型制作等,研究日地系統下的地球運動的地理意義,培養綜合思維和地理實踐力,能用時空動態變化的眼光分析和解決問題。

2.聚焦課程模塊主旨,整體構建單元教學情境

真實性情境是單元教學的底色。這里的情境有別于考試場景中結構良好的問題情境,此類情境一般是指向性不明確但蘊含著豐富地理信息的真實情境。

針對大單元核心概念可以創設三大主題情境:(1)時間都去哪了;(2)探究四季形成的奧秘;(3)空間與時間的關系研究。其一是教學情境的擬定直指大單元教學目標,與課標要求相吻合;其二是情境的主題具有高度凝練性,覆蓋單元教學主干內容;其三是選取的情境生活性與研究性并重,指向學習對生活有用的地理知識,且充滿思辨性、探究性。真實情境的創設滿足了整體主義教學的“通觀”要求。

3.精心設計教學任務,整體構建單元教學框架

遵循“整體—部分—整體”的整體主義教學,要求教師從大視角進行教材整體解讀和組織教學。因此整體主義視域下的單元教學,教學任務的設計是達成教學目標的核心和載體。大單元教學任務的設計與學習目標應該同步制定,教師基于設定的教學情境,設計單元核心任務,核心任務可分解為不同認知層級的子任務。[5]

“地球的運動”單元學習核心任務之一:繪制示意圖或借助信息技術,探究正午太陽高度角的時空變化規律,并說明其產生的影響。子任務:查閱相關資料,理解正午太陽高度角的概念及地理意義;繪制示意圖,說明同時不同地(同地不同時)的正午太陽高度變化情況;運用相關原理,解釋正午太陽的時空變化對季節演變及“五帶”的影響機制。學習任務的設計應契合整體主義教學的“具觀”要求,進行局部分解和難度預設。

4.開展目標分類評價,整體評估單元教學效果

基于目標分類的教學評價是保障整體主義視域下進行地理大單元教學的重要手段。根據課標和高考評價體系的要求,制定適切的學業質量內容標準,目的是發現學生知道什么和能夠做什么。制定內容標準需要重視單元教學內容,要面向全體學生,既聚焦內容又有明確的行為動詞,能夠反映出對學生的學習期望,且具有發展性和生成性。依據布魯姆的教育目標分類體系,從知識和認知兩個領域出發,將單元教學的核心素養培育要求落腳到具體的目標內容。

例如“地球的運動”大單元教學中,圍繞“事實性知識”維度可設計評價:能夠說出地球運動的基本特征及相關參數。從認知領域的“理解”維度可設計評價:能夠繪制示意圖,說明太陽直射點的回歸運動規律及其影響;登錄香港天文臺“互動版太陽路徑圖”信息平臺,能夠歸納太陽周日運動規律。“創造”維度的標準可設計:運用所學知識,解釋日晷計時原理,并設計制作赤道日晷模型。

四、結語

大單元教學是踐行整體主義教學理論的一種方式,整體主義是指導大單元教學的重要理念。開展整體主義視域下的地理大單元教學,教師需要增強地理課程的整體理解能力。基于課標的整體要求和相關知識的歷史脈絡,明晰教材結構和學生發展實際,進行整體教學定位。遵循學生身心發展規律和認知規律,單元起始教學可運用“先行組織者”策略開展教學,概念課、原理課以及習題課建議以問題驅動教學,復習課與課題研究課則要強調單元內部知識間、單元間及與其他學科的內在聯系。