安徽省棉花種質資源庫建設成效經驗與思考

何團結

(安徽省農業科學院棉花研究所,安徽合肥 230031)

種業是國家戰略性、基礎性核心產業,種業是農業的“芯片”、是糧食安全的根基[1]。農業物種資源是國家基礎性、戰略性資源,是種業創新的基礎[2];農作物種質資源是保障國家糧食安全、生物產業發展和生態文明建設的關鍵性戰略資源。2015年,農業農村部啟動了第三次全國農作物種質資源普查與收集行動,目標是完成農作物種質資源的普查、收集、繁殖、鑒定并入庫(圃)保存,要求省級農業科學院負責組織本轄區內農作物種質資源豐富縣(市)的系統調查和搶救性收集,并要妥善保存本省征集和收集的各類作物種質資源[3]。近些年來,我國黃河流域和長江流域棉區棉花生產在不斷縮減[4],棉花品種應用數量大幅減少,極易造成棉花本土珍稀資源和特色地方品種流失,給棉花產業發展帶來安全風險。2017年安徽省人民政府出臺了《支持科技創新若干政策》,支持農業科技創新和科技服務體系建設,對開展公益性共享服務的農業種質資源庫(圃)實施績效獎勵,“安徽省棉花種質資源庫建設”項目申報成功,獲得立項資助。經過2018—2019年2年的實施,完成了安徽省棉花種質資源庫各項建設任務,建成的省級棉花種質資源庫運行良好,能夠對現有的2 000余份棉花種質資源實施有效保護。現將安徽省棉花種質資源庫建設的成功經驗和取得的成效總結如下,為其他農作物種質資源庫的建設提供借鑒和參考。

1 框架結構

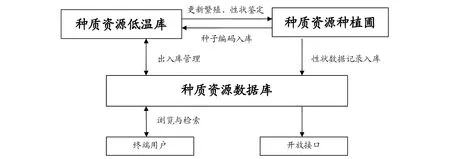

安徽省棉花種質資源庫建設項目由棉花種質資源低溫庫、種質資源種植圃以及種質資源數據庫等3個部分組成(圖1)。其中,種質資源低溫庫主要用于保存棉花種質資源,為種子形態的棉花種質資源提供一個低溫、低濕的儲藏環境,實現種質資源的長期安全保存;種質資源種植圃主要用于更新繁殖庫存種質資源,通過田間種植鑒定種質資源的農藝性狀等;種質資源數據庫保存了全部入庫種質資源的性狀數據,為種質資源的編碼、查詢以及共享利用等提供基礎條件,數據庫預留了開放接口,以便與國家種質庫或其他農作物種質資源數據庫實現互通對接。

圖1 安徽省棉花種質資源庫框架結構

2 主要成效

2.1 基礎設施建設方面種質資源低溫庫是安徽省棉花種質資源庫建設的基礎設施。經過2年的建設,建成棉花種質資源低溫庫1座,該種質庫位于安徽省農業科學院棉花研究所安慶試驗基地,庫容近40 m3,采用抽屜式種子密集架儲存種子,具備保存5 000份棉花種質資源的保藏能力,棉花種子安全儲藏設計年限10年。建立了穩定的棉花種質種植圃1 hm2,其中棉花黃萎病人工病圃0.1 hm2。開發了安徽省棉花種質資源開放共享數據庫平臺,數據庫框架包含種質資源性狀數據項(字段)106項,已上傳數據記錄近2 400條,在庫棉花種質資源統一采用二維碼標識管理系統。這些基礎設施的建設,為棉花種質資源的保存利用提供了基礎條件。

2.2 管理制度建設方面完善的管理制度是種質資源庫安全運行的基礎保障。為此,安徽省棉花種質資源庫建設之初,就制定了一系列管理制度。其中,棉花種質資源收集、鑒定與保存技術規范參照《第三次全國農作物種質資源普查與收集行動實施方案》提供的相關標準和規范對在庫種質進行統一整理,建立了規范完整的種質資源名錄;制定了《安徽省棉花種質資源庫運行管理制度》《安徽省棉花種質資源庫安全管理制度》和《安徽省棉花種質資源庫種質入庫流程及共享管理制度》等系列運行管理制度。組建了穩定的棉花種質資源保護管理團隊,專門負責種質資源庫的運行管理,確保了種質資源庫的平穩、持續、規范運行。

2.3 種質資源管理方面安徽省棉花種質資源庫建成后,截至2020年已累計整理、編目棉花種質資源2 100份。按照種質地理來源,結合性狀特征對入庫種質資源進行分類,其中:以來自本省的種質為主體的長江流域系列種質750余份、來自黃河流域的系列種質460余份以及其他特異性狀種質資源。全部種質資源均存儲毛籽,采用專用牛皮紙袋包裝,一般種質資源存儲數量每份50 g左右,核心材料存儲100 g。2018、2019年累計更新、擴繁棉花種質資源780余份。

利用前期試驗數據,結合種質地理來源,按照15%的抽樣比例,篩選出核心種質資源300份,對其進行性狀精準鑒定。2018—2020年重點開展了形態特征與生物學特性觀測、纖維品質檢測、抗病性鑒定以及外源基因和SSR指紋圖譜檢測等,已積累數據總量105 Mb。

2.4 種質創新利用方面種質創新是安徽省棉花種質資源庫建設項目的主要工作任務之一。在前期研究基礎上利用種質資源庫的設施條件開展種質創新研究,2018—2019年已培育彩葉觀賞棉以及適合機械化采收的短季棉新種質21份,豐富了庫存棉花種質的類型,拓展了棉花種質資源的遺傳基礎。凝練相關研究成果,申請了發明專利4項,已獲授權2項;取得軟件著作權6項。

共享利用是安徽省棉花種質資源庫建設的最終目的。安徽省棉花種質資源數據庫提供了PC版共享利用查詢系統接口,為庫存種質資源的共享利用提供了便捷途徑。安徽省棉花種質資源庫2018—2019年已對外共享發放種質資源91份,同時篩選了25份優異種質資源提交國家棉花種質中期庫。

3 基本經驗

3.1 定位要準確農作物種質資源庫建設定位一定要準確,要充分論證立項建設的必要性與可行性。首先要根據當地農作物生產發展現狀以及種質資源的保有數量確定是否需要建設種質資源庫以及擬建種質資源庫的規模,對于主要農作物,可單獨建設種質資源庫,而非主要農作物可合并建設種質資源庫;其次要確定種質資源庫的服務對象和范圍,重點考慮是否已有國家級種質資源庫以及省級種質資源庫在全國所占的份額,除非種質資源特別豐富的縣,否則沒有必要建設縣級農作物種質資源庫,嚴防一哄而上的重復建設;另外,省級農作物種質資源庫建設一般都是參照國家級中期庫的標準,沒有必要采用投資大、要求苛刻的國家級種質資源長期庫建設標準。

3.2 設計要科學建設種質資源庫的根本目標是保存農作物種質資源,而不同的農作物品種或種質資源類型對入庫保存的環境條件要求存在一定差異。因此,要根據作物的種類,科學設計種質資源庫的選址、庫容量、溫濕度參數、庫存方式以及控制機組的節能性、安全性等,設計的關鍵是溫濕度范圍和控制精度,考慮到長期運行的成本,種質資源庫應盡量采用節能降耗設計。另外,要注意建庫材料的防火等級,同時特別提醒,低溫種質資源庫一定要安裝帶安全脫鎖和防凍裝置、且內外均能開啟的庫門。

3.3 管理要規范管理制度建設是省級農作物種質資源庫建設的一項重要內容,一定要規范管理制度,嚴格落實管理制度。其中,棉花種質資源庫運行管理制度是確保在庫種質資源安全存儲的基礎,種質資源管理規范是保證種質資源入庫數量、控制質量及實現共享利用的必然要求。運行管理方面要求專人管理、專人負責,不能實行“部門負責”制;種質資源管理方面要盡量參照國家級種質資源庫的標準和規范,不得在種質資源編碼方式及描述規范上進行所謂的創新,為統一并入國家級數據庫預留數據接口。

3.4 經費使用要合規種質資源庫屬于公益性項目,省級農作物種質資源庫建設資金一般都來自財政項目支持,其建設經費的使用必須符合專項資金使用管理規定,做到專款專用,合理預算,不超范圍支出,隨時接受專項資金的監督檢查,以更好地發揮財政資金績效,提高財政資金使用效益。

3.5 資源管理要持續農作物種質資源研究屬于長期性、基礎性研究,需要長期積累與不懈堅持。省級農作物種質資源庫建設完成后,還要繼續收集、整理種質資源,定期更新、繁殖庫存種質資源,鑒定、發掘庫存種質資源特異優良性狀,共享、利用具有優良性狀的種質資源,研究、開發具有潛在利用價值的種質資源,充分發揮種質資源的保存利用價值。種質資源庫建設周期長,經濟效益短期內難以顯現,因此,需要建設者和管理者要有長遠眼光,倡導“十年磨一劍”精神,以種質資源庫為依托,持之以恒地開展農作物種質資源收集、保存和利用研究,為種業的可持續發展奠定基礎。

4 思考與建議

農作物種質資源數據庫建設研究目標主要集中在種質資源性狀數據庫的構建與管理[5-7],而能夠中長期保存農作物種質資源的實體庫主要依賴于國家農作物種質資源長期庫[8-9]。農作物種質資源保存的方法主要有原位保存法和移位保存法2類,其中原位保存法是通過設立自然保護區在植物本身生長的生態環境中就地保存的方法;移位保存法是通過建立種質庫或種質圃、使植物脫離原來的生態環境而轉移到一個更加安全的環境進行保存的方法。棉花種質資源一般采用移位保存法保存,種質庫主要以種子的形式保存棉花種質資源[10],棉花種子表皮堅硬、導熱性不佳,能在低溫、低濕種質庫中長期保存[11];而種質圃通過田間種植活體保存多年生的陸地棉半野生種系、野生棉種和部分棉屬近緣植物。美國、印度、俄羅斯、澳大利亞、烏茲別克斯坦等主要產棉國都設有棉花種質資源收集保護機構[12]。我國的棉花種質資源分別保存在國家長期庫(北京)、復份庫(青海)和中期庫(安陽),野生棉保存在國家棉花種質資源圃(海南)。部分省市根據當地農業生產需要和農作物種質資源分布情況也先后建設了省級農作物種質資源庫,如甘肅、江蘇、遼寧、山東、上海等省(市)[13-17],主要功能是負責本地區農作物種質資源的收集、保存和更新,并定期向中、長期庫輸送新的種質資源。安徽省自2017年起,在安徽省支持科技創新若干政策專項資金支持下,截至2021年已先后建設了茶樹、特色園藝作物、茄果類蔬菜、家蠶、水稻、棉花、油菜、油茶、玉米、烏菜、特產水果、飼草、小白菜、桑樹、果菜、特色果樹、桃等種質資源庫(圃)項目,包括棉花種質資源庫在內的種質資源庫均為單一種類農作物種質資源庫,主要依托安徽省農業科學院和安徽農業大學等單位建設管理,目前還沒有建成省級綜合性農作物種質資源庫。建議加強現有種質資源庫(圃)的管理,明確職能定位,統一技術規范,為種質資源庫(圃)長期、穩定運行提供經費支持;加快安徽省農作物種質資源庫的立項和建設,科學規劃,確保農作物種質資源長期、安全保存,實現種質資源的集中管理和高效利用。