磺達肝癸鈉在預防髖關節置換術患者下肢深靜脈血栓中的應用

黃強 付宇 陳思鋒

(江西省宜春市人民醫院北院骨科 宜春 336000)

髖關節置換術是一種人工關節置換術,可以幫助骨折患者緩解關節疼痛,矯正畸形,從而恢復和改善關節運動功能[1]。由于在術后患者需要長期臥床,血液往往處于高凝狀態,容易引起下肢深靜脈血栓形成(DVT)和靜脈血栓栓塞等等,對患者術后恢復極為不利。因此,對患者進行早期抗凝治療具有重要意義。此前人們認為,亞洲人在行髖關節置換術后DVT的發病率沒有西方人高,但近年一些亞洲學者報道,亞洲人實施髖關節置換術后DVT的發生率高達43.2%[2-3]。目前低分子肝素、Ⅹa因子抑制劑等常用于髖關節置換術患者的早期抗凝治療。然而,由于臨床上可供使用的相關藥物有許多,其療效存在一定差異,哪種治療方案能及時緩解患者的高凝狀態成為近年來臨床研究的重點。本研究主要介紹行髖關節置換術患者使用磺達肝癸鈉預防DVT形成的有效性以及安全性。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取我院在2020年3月—2021年6月之間所接收和治療的行髖關節置換術患者共82例作為研究對象,隨機分為實驗組和對照組各41例。對照組中男性23例,女性18例,年齡范圍在29~78歲之間,平均年齡為(57.12±9.77)歲,疾病類型:股骨頸骨折24例,晚期股骨頭壞死11例,嚴重髖部骨折6例;實驗組中男性20例,女性21例,年齡范圍在31~77歲之間,平均年齡為(57.11±10.02)歲,疾病類型:股骨頸骨折21例,晚期股骨頭壞死12例,嚴重髖部骨折8例。兩組患者的一般基線資料相比無明顯統計學差異(P>0.05),具可比性。且所有患者及家屬均知曉此次研究,并經醫院倫理委員會批準。

納入標準為:①所有患者的病狀均符合置換術的相應指征;②所有患者均為自愿參與本次研究;③依從性較佳。

排除標準為:①伴隨多處骨折;②伴有臟器功能障礙;③伴有嚴重語言交流障礙或精神障礙;④有截肢史;⑤在進行治療前服用過可能影響本次研究的藥物。

1.2 方法

對照組患者采用依諾肝素鈉皮下注射1 mg/kg,每日2次,連續治療5~10 d;實驗組患者采用磺達肝癸鈉皮下注射2.5 mg,每日1次,連續治療5~10 d。對照組在術前8~12 h停用依諾肝素鈉,實驗組在術前8~12 h停用磺達肝癸鈉。術后6 h,按照原劑量繼續對兩組患者進行治療,其中對照組療程不低于5 d,實驗組持續治療2周,直到兩組患者的凝血指標完全恢復正常后,再序貫使用華法林進行治療。

1.3 觀察指標

①觀察兩組患者的凝血功能指標。主要包括在治療前后的凝血酶時間(TT)、凝血酶原時間(PT)、活化部分凝血酶時間(APTT)。其中凝血酶時間是指的是在血漿中加入標準凝血酶以后血液凝固的時間。②觀察兩組患者的血液流變學指標。主要包括治療前后的纖維蛋白原(FIB)水平、血漿黏度(PV)、全血高切黏度(HWBV)及全血低切黏度(LW-BV)。③觀察兩組患者的下肢靜脈血流速度。主要包括左側和右側的股靜脈以及腘靜脈。④觀察兩組患者在經過治療之后的不良事件的發生率。主要包括靜脈血栓栓塞、DVT、大出血以及肺栓塞等。⑤觀察兩種藥物在關節置換術中預防DVT的效果。

1.4 統計學方法

運用SPSS 20.0軟件進行數據處理,計數資料以n表示,卡方檢驗;計量資料以±s表示,t檢驗。P<0.05提示差異有統計學意義。

2 結果

2.1 凝血功能

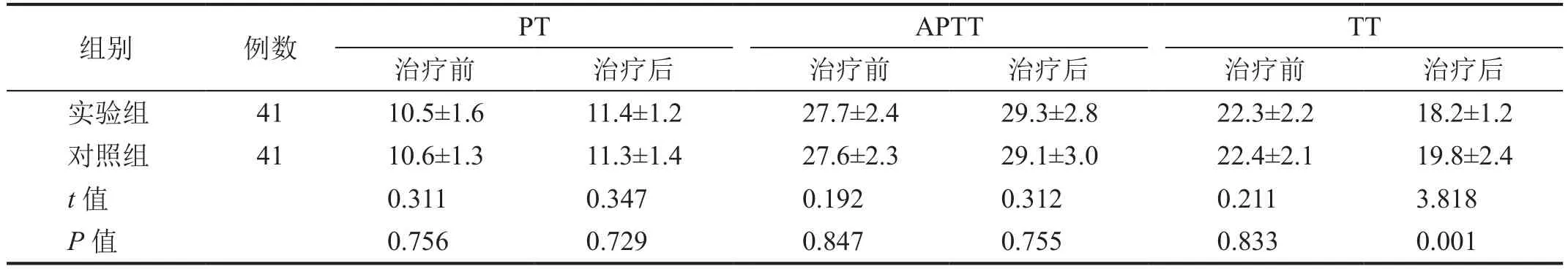

治療后兩組患者PT和APTT值無明顯差異(P>0.05),但實驗組的TT明顯低于對照組(表1,P<0.05)。

表1 治療前后的凝血功能比較(±s,s)

表1 治療前后的凝血功能比較(±s,s)

組別 例數 PT APTT TT治療前 治療后 治療前 治療后 治療前 治療后實驗組 41 10.5±1.6 11.4±1.2 27.7±2.4 29.3±2.8 22.3±2.2 18.2±1.2對照組 41 10.6±1.3 11.3±1.4 27.6±2.3 29.1±3.0 22.4±2.1 19.8±2.4 t值 0.311 0.347 0.192 0.312 0.211 3.818 P值 0.756 0.729 0.847 0.755 0.833 0.001

2.2 血液流變學指標

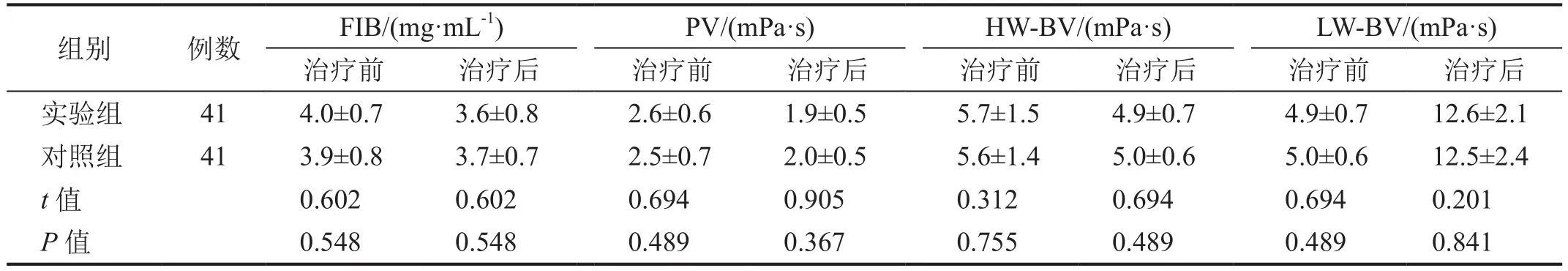

治療后兩組患者FIB、PV、HW-BV及LW-BV均無明顯差異(表2,P>0.05)。

表2 治療前后的血液流變學指標比較(±s )

表2 治療前后的血液流變學指標比較(±s )

組別 例數 FIB/(mg·mL-1) PV/(mPa·s) HW-BV/(mPa·s) LW-BV/(mPa·s)治療前 治療后 治療前 治療后 治療前 治療后 治療前 治療后實驗組 41 4.0±0.7 3.6±0.8 2.6±0.6 1.9±0.5 5.7±1.5 4.9±0.7 4.9±0.7 12.6±2.1對照組 41 3.9±0.8 3.7±0.7 2.5±0.7 2.0±0.5 5.6±1.4 5.0±0.6 5.0±0.6 12.5±2.4 t值 0.602 0.602 0.694 0.905 0.312 0.694 0.694 0.201 P值 0.548 0.548 0.489 0.367 0.755 0.489 0.489 0.841

2.3 血流速度

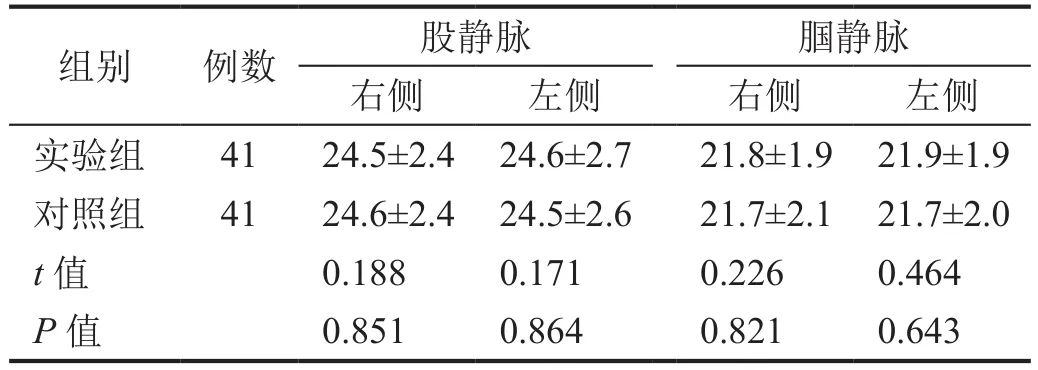

治療后兩組患者的血流速度均無明顯差異(表3,P>0.05)。

表3 血流速度比較(±s , cm·s-1)

表3 血流速度比較(±s , cm·s-1)

組別 例數 股靜脈 腘靜脈右側 左側 右側 左側實驗組 41 24.5±2.4 24.6±2.7 21.8±1.9 21.9±1.9對照組 41 24.6±2.4 24.5±2.6 21.7±2.1 21.7±2.0 t值 0.188 0.171 0.226 0.464 P值 0.851 0.864 0.821 0.643

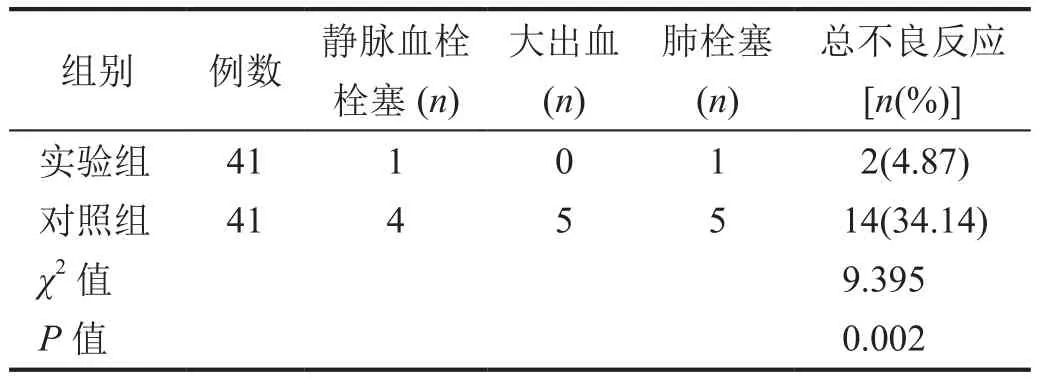

2.4 不良反應

治療后實驗組不良反應發生率明顯低于對照組(表4,P<0.05)。

表4 治療后不良反應發生率比較

2.5 DVT預防

實驗組有效例數為39例、有效率為95.12%;對照組有效例數為26例、有效率為63.41%。實驗組的有效率明顯優于對照組(χ2=12.541,P<0.05)。

3 討論

磺達肝癸鈉是一種間接凝血酶Ⅹa因子抑制劑,可在有限時間內削弱纖維蛋白合成、血小板聚集和基于凝血酶的血管收縮。同時,它與絲氨酸蛋白酶沒有明顯的相互作用,具有良好的選擇性。有報道指出[4],磺達肝癸鈉可有效抑制Ⅹa因子活性,對外源性和內源性凝血機制的正常運行產生阻滯作用,進而發揮較為理想的抗血栓效果,無需抗凝血酶Ⅲ的協助性參與,便可獲得穩定的代謝環境,而且不會影響到血藥濃度,應用前景較好。

童劍萍等[5]發現,脊柱骨折后預防性應用磺達肝癸鈉可以有效改善凝血功能,而不會影響血液流變學指標,也不會增加DVT和不良反應的發生,這與本研究結果相似。依諾肝素、磺達肝癸鈉能在保證抗凝、抗血栓效果的基礎上很好地控制患者的凝血功能,無需實時監測凝血指標。本研究結果表明,與依諾肝素相比,磺達肝癸鈉降低患者TT的效果更好,這可能與其藥理機制有關,就藥理作用而言,其具有一定的優勢[6]。本研究結果還證實,磺達肝癸鈉有助于減少不良事件的發生率。盡管依諾肝素和磺達肝癸鈉都能有效緩解患者血液高凝狀態,從而改善血液流變學,促進下肢血供,但磺達肝癸鈉不會與Ⅱa因子、血紅蛋白和血小板等發生作用,其主要由腎臟排泄,具有良好的藥物安全性[7]。

綜上所述,磺達肝癸鈉用于關節置換術骨折患者進行抗凝治療可改善患者的凝血功能和血液流變學,維持下肢靜脈血流狀態,有助于減少DVT和靜脈血栓栓塞等不良事件的發生,并對預防DVT的發生具有一定的作用,臨床用藥可根據患者的實際情況選擇。