育齡人口不同階段生育意愿影響因素研究

——基于CGSS2018數據的實證研究

范璐琪,劉素姣

(河南大學 哲學與公共管理學院,河南 開封 475000)

一、研究背景

第七次全國人口普查數據顯示,2020年我國的總和生育率為1.3%,低于1.5%的生育警戒線[1],人口出生率為8.52‰,人口自然增長率為1.45‰,均創下自1978年以來的歷史新低[2]。面對這一問題,我國及時調整生育政策,從2013年的“單獨二孩”,到2015年的“全面二孩”,再到2021年的“全面三孩”,生育控制逐步放松。雖然積極的政策在一定程度上刺激了生育暫時反彈,但近年來再次延續下降趨勢,社會面臨的生育壓力逐漸加大。個人的生育意愿在一定程度上能夠預測和反映未來的實際生育行為,因此分析育齡人口的生育意愿是了解我國未來人口變化的有效途徑。本文使用CGSS2018數據,通過構建多分類logistic回歸模型,對比分析不同階段育齡人口生育意愿的影響因素及其差異,從而為制訂更加精準的生育支持政策提供參考依據和經驗啟示。

二、文獻綜述

生育不僅是一種家庭行為,也是一種社會現象,具有數量、性別和時間三個維度[3]。生育意愿指的是人們對生育行為的態度以及想法,它包括四個方面:一是數量,即人們意愿生育的數量;二是性別,即意愿生育的子女性別;三是時間,即孩次之間的時間間隔;四是動機,即生育的目的[4]。本文研究的生育意愿主要指育齡群體意愿生育的子女數量。通過對育齡群體的生育意愿進行多層級的分析,本文旨在了解生育意愿的現狀及影響因素,從而對其生育行為進行預估,為判斷生育水平的變化以及完善生育支持政策提供一定的參考。

育齡群體的生育意愿直接影響其生育行為,進而對生育率產生影響。而生育意愿是各種因素共同作用的結果,不同區域和不同特征的群體間雖然存在一定的共性,但是仍然存在差異。鄭真真通過對不同地區育齡女性生育意愿進行調查,發現性別偏好對生育行為有顯著影響[5]。孫奎立基于“成本—效用”理論的分析結果表明,性別偏好、養育成本、抵御風險等因素對農村女性的生育意愿影響較大[6]。江砥等對湖北黃岡區育齡家庭的隨機問卷調查結果表明,婚姻、職業、文化和子女數量等因素對生育意愿有顯著影響[7]。朱奕蒙和朱傳奇基于2014年中國勞動力動態數據構建了一個跨期迭代模型,發現只有28.9%的育齡女性有生育二孩的意愿,且在職女性的生育意愿更低[8]。風笑天發現,家庭經濟條件與生育意愿正相關[9]。大量的研究表明,經濟條件是影響我國育齡群體生育意愿的共性因素,而教育、社會資本等因素對生育意愿的影響在不同群體間并不穩定[10]。

也有學者探討了“全面二孩”政策的影響。滿小歐等人基于CGSS數據的研究發現,在實施“全面二孩”政策之后,我國部分群體的生育意愿得到了釋放,但受各種因素的影響,生育意愿轉化為實際生育行為的概率較低。因此,鼓勵生育需要準確把握育齡群體的生育意愿制約因素,進行精準施策[11]。查莉等對大量研究的橫向對比發現,在實施“全面二孩”政策后,我國生育率并未顯著提升,育齡婦女的生育率依舊低迷,且西部地區、城市戶口、35歲以上、已有男孩的育齡婦女的生育意愿更低[12]。

計量回歸法是研究生育意愿影響因素的常用方法。張惠芳等運用Logistic多因素回歸模型的研究結果表明,家庭人口數以及父母態度是影響職業女性二孩生育意愿的重要因素[13]。田立法等人采用Logistic回歸模型對天津市418位已育一孩的農村居民分析發現,兄弟姐妹的數量以及月收入能夠顯著提高其生育二孩的意愿[14]。麻寶斌和郭思思使用OLS模型發現,婚姻穩定性、代際支持、職場性別不公及社會經濟地位等因素對女性生育意愿有顯著影響[15]。楊青松和石夢希利用多因素logistic回歸模型對貴州地區的研究結果顯示,性別、年齡、家庭收入、家庭結構、居住類型等因素對二孩生育意愿有顯著影響,且家庭月收入越高、非雙獨夫妻育齡群體的二孩生育意愿更強[16]。

綜上所述,面對生育率持續低迷的現狀,學者們從不同的研究視角對影響育齡群體生育意愿的因素進行了分析,但主要以地方性調查樣本為主,不僅考慮的因素較少,且并未對不同群體的生育意愿影響因素進行對比。本文的邊際貢獻主要體現在,使用具有全國代表性的樣本數據,在充分借鑒前人研究的基礎上,系統考慮生育意愿的多種影響因素,并對育齡群體不同階段的生育意愿影響因素進行對比分析。

三、數據、變量與研究方法

(一)數據來源和變量設置

本文使用中國綜合社會調查2018年數據,該數據覆蓋了全國28個省市區,總樣本量約為12000個。結合研究需要,考慮到我國的初婚年齡限制并借鑒相關研究對育齡的界定,剔除缺失值后,選取育齡人口(20—45歲)樣本共計3757個,通過構建育齡群體不同階段生育意愿影響因素的多分類logistic回歸模型,以意愿生育一個孩子的個體為參照組,分析個體因素、經濟因素和社會因素對不同育齡群體(無生育意愿、意愿生育一個孩子和意愿生育兩個及以上孩子)的生育意愿影響因素進行對比分析[17],變量設置如下:

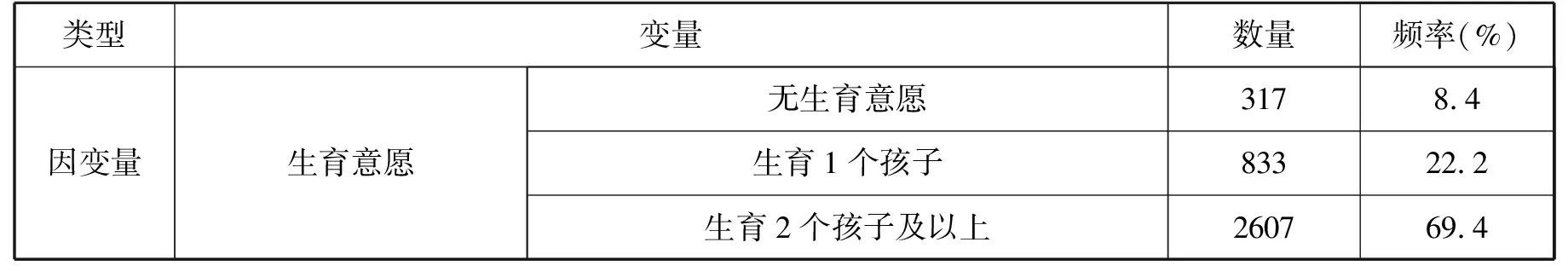

1.因變量

本文的因變量是意愿生育數量,來源于問題“如果沒有政策限制,您希望有幾個孩子?”,選項包括無生育意愿、意愿生育一個孩子、意愿生育兩個及以上孩子三種情況。

2.自變量

(1)個體因素包括性別、年齡、受教育程度、婚姻狀況、BMI、是否已有兒子和是否已有女兒。其中,將年齡劃分為20—28歲、29—37歲、38—45歲三個階段[18];受教育程度分別為小學及以下、初中、高中、大學及以上;婚姻狀況包括有配偶與無配偶兩種情況;BMI以18.5和25為界劃分為三個階段。

(2)經濟因素包括住房面積、房產數量、工作性質、個人年收入和家庭收入。其中,房產數量分別為0套、1套、2套及以上;工作性質包括機關事業單位、企業、社會團體與自雇或無單位四種情況;個人年收入分為高收入、普通收入和低收入三種類型。

(3)社會因素包括養老觀念、養老保險、城鄉和地區。養老觀念包括子女養老和非子女養老兩種情況;地區劃分為東部地區、中部地區和西部地區。變量的描述性統計見表1。

表1 樣本描述性統計(N=3757)

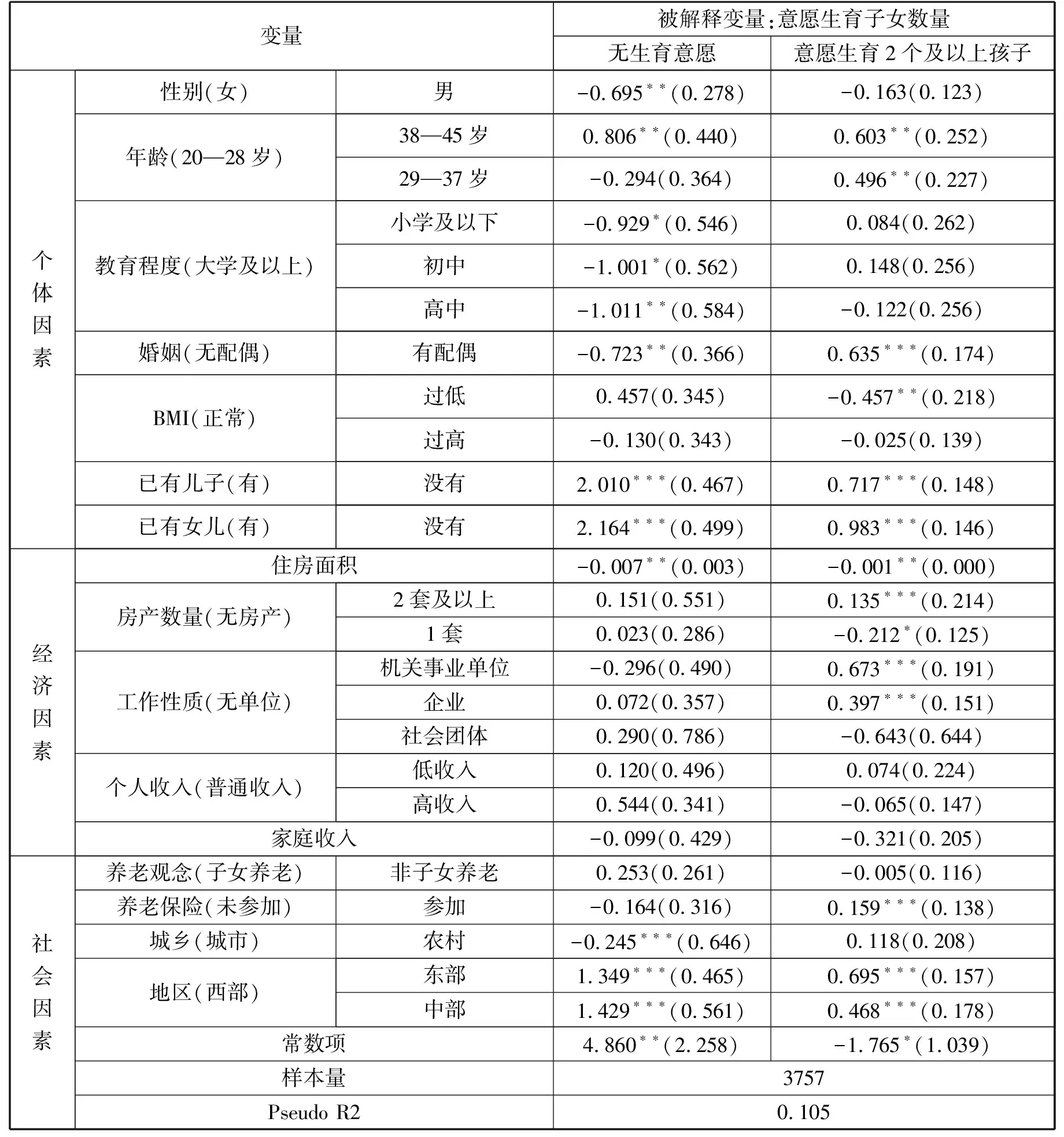

(二)多分類logistic模型分析

從表1中可以看出,近七成受訪對象意愿生育兩個及以上孩子,無生育意愿與意愿生育一個孩子的樣本占比僅為8.4%和22.2%。為了進一步探究個體因素、經濟因素和社會因素對不同群體生育意愿的影響,本文采用多分類logistic回歸模型進行分析,結果如表2所示。

表2 育齡群體不同階段生育意愿影響因素的多分類logistic分析

1.無生育意愿群體與1孩生育意愿群體的對比

結果顯示,BMI、房產數量、工作性質、個人收入、養老觀念、養老保險等因素對育齡群體的生育意愿并無顯著影響。在個體因素中,男性、有配偶等因素與生育意愿負相關,教育程度較低的群體生育意愿更強;38—45歲和無兒女群體的生育意愿更高。在經濟因素中,只有住房面積與生育意愿負相關。在社會因素中,與城市人口相比,農村育齡人口的生育意愿更高,同西部地區相比,東部和中部地區的育齡人口沒有生育意愿的概率更高。上述結果表明,相對于參照組(意愿生育一個孩子),中年群體(38—45歲)、無兒女、東部和中部地區的育齡群體無生育意愿的概率更高;男性、學歷在高中及以下、有配偶、住房面積越大的育齡群體,無生育意愿的概率更低。

2.2孩生育意愿群體與1孩生育意愿群體的對比

結果顯示,性別、教育程度、個人收入、家庭收入、養老觀念等因素對育齡群體的生育意愿沒有影響。在個體因素中,BMI、住房面積與生育意愿負相關;20—28歲和29—37歲、有配偶、BMI過低、無兒女、在機關事業單位和企業工作、參加養老保險、居住地為東部和中部地區的居民生育意愿較高。在經濟因素中,有2套及以上房產的受訪群體生育意愿更強,而住房面積越小、僅擁有1套房產的受訪群體生育意愿較低。在社會因素中,參保的育齡群體想要兩個孩子及以上的概率更高,且相對于生育一個孩子,東部和中部地區的育齡群體生育兩個孩子及以上的意愿有所下降。也就是說,相對于參照組(意愿生育一個孩子),BMI較低、住房面積越小的育齡群體生育兩個及以上孩子意愿的概率更低;中年群體(29—37歲、38—45歲)、已婚有配偶、沒有子女、有2套及以上房產、在機關事業單位和企業工作、東中部地區的育齡群體生育兩個及以上孩子意愿的概率更高。

四、基于樣本育齡群體異質性分析

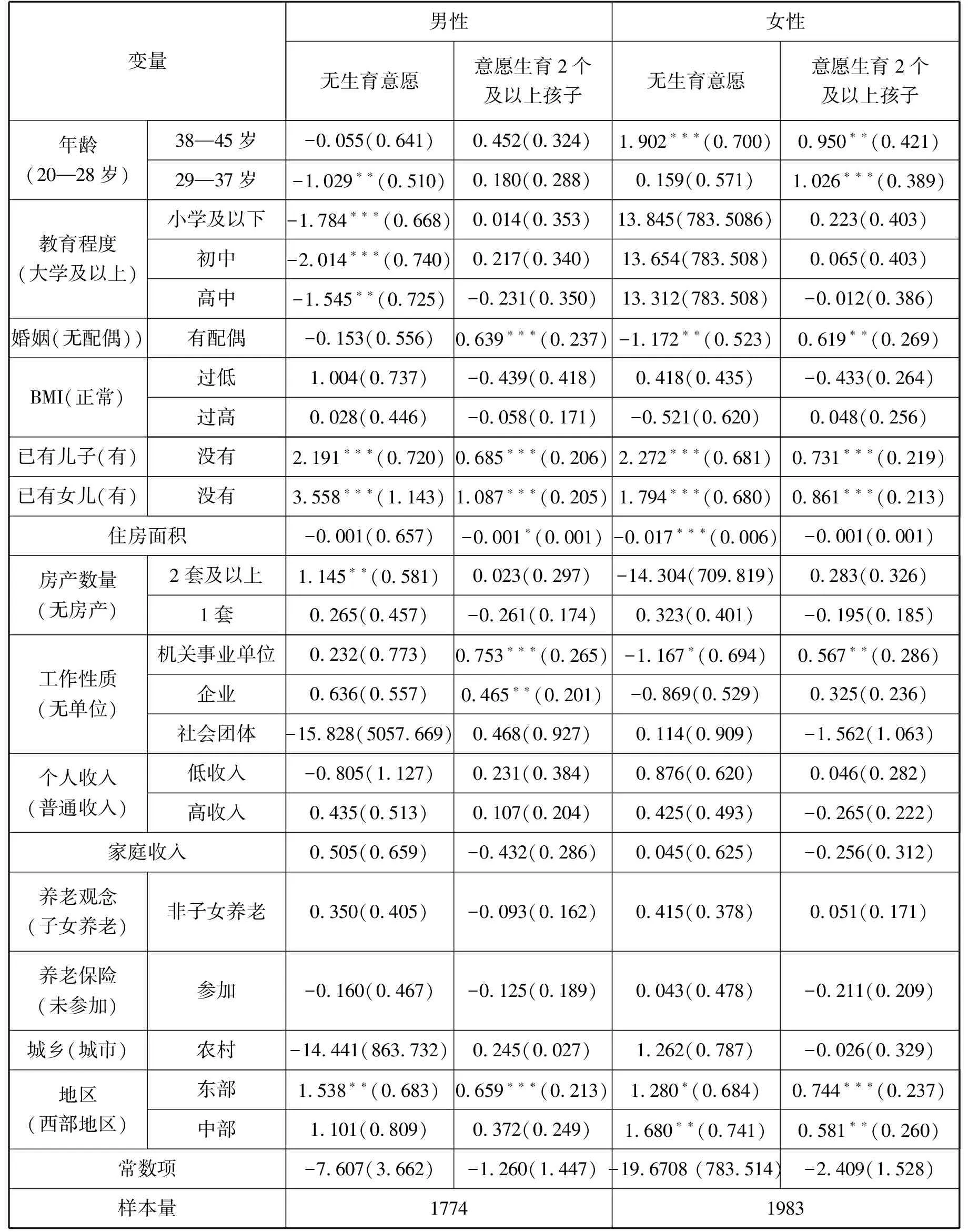

(一)性別異質性

考慮到男性和女性在公共領域和私人領域的角色轉變表現出非同步性,在自身經濟價值和自我價值實現的前提下,性別的差異是否會導致育齡群體在不同階段的生育意愿具有差異性呢?分析結果具體見表3。

由表3的回歸結果可以看出,在男性群體中,年齡、教育程度、已有兒子、已有女兒、房產數量、工作性質、地區是影響不同階段生育意愿的重要因素。具體來說,29—37歲、無房產的年輕群體生育意愿較低;學歷越高,生育意愿越低;已育有子女、在機關事業單位與企業工作及東部地區的育齡群體意愿生育兩個及以上孩子的概率更高。

表3 育齡群體的性別異質性分析

在女性群體中,年齡、婚姻、BMI、已有兒子、已有女兒、工作性質、地區是影響其不同階段生育意愿的重要因素。年齡越小、已婚和已育有子女、在機關事業單位工作、居住在東部和中部地區的育齡群體意愿生育兩個及以上孩子的概率較大。對比男女性別差異可以發現,年齡越小的女性無生育意愿的概率越高,而年齡較大的女性(29—45歲)愿意生育兩個及以上孩子的可能性更大,男性在中年階段(29—37歲)無生育意愿的概率降低,這可能是因為相較于男性,女性在生育時會更多地考慮自己的年齡狀況。年齡較小的女性不愿意生育這一現象,也反映出了當下我國年輕女性群體的生育觀念,一部分年輕女性考慮到自身工作的上升發展,以及對“喪偶式育兒”的恐懼,選擇丁克甚至不婚不育。而男性因為需要為婚姻積攢一定的物質基礎,以及傳統思想普遍認為結婚時男性年齡需略大于女性,因此男性的初婚年齡相較于女性也較為延后,這導致男性在29—37歲這一階段的生育意愿出現明顯的增加。

(二)地區異質性

表4對育齡群體的地區異質性進行了分析。

由表4的回歸結果可以看出,在東部地區,年齡、教育程度、婚姻、已有兒子、已有女兒、工作性質、家庭收入、養老保險、城鄉是影響不同階段育齡群體生育意愿的重要因素。具體來說,相對于意愿生育一個孩子的群體,年齡越小的育齡群體的生育意愿越低;農村地區的育齡群體生育意愿較高;年齡較大、教育程度較低、已婚、已育有子女、在機關事業單位與企業工作的育齡群體意愿生育兩個及以上孩子的概率更高。

表4 育齡群體的地區異質性分析

在中部地區,性別、教育程度、婚姻、BMI、已育有兒女、住房面積、房產數量、工作性質、家庭收入、城鄉是影響不同階段育齡群體生育一個孩子的意愿的重要因素。男性、教育程度較低、已婚的育齡群體生育一個孩子的意愿更高,但生育兩個及以上孩子的意愿較低,而已育有子女和在機關事業單位與企業工作的育齡群體意愿生育兩個及以上孩子的概率更高;非子女養老會降低育齡群體兩個及以上孩子的生育意愿。

在西部地區,教育程度、婚姻、已育有子女、工作性質、個人收入是影響不同階段育齡群體生育意愿的重要因素。教育程度越低的育齡群體生育意愿越高;已婚、已育有子女、在機關事業單位工作的育齡群體生育兩個及以上孩子的意愿越高。對比東、中、西部地區可以發現,東部地區育齡群體的生育意愿更多受個體因素與社會因素的影響,中部地區則更多受經濟因素的影響,且東部和中部的農村地區育齡群體都表現出了較高的生育意愿,而西部地區的影響因素較為模糊,有待進一步研究。東部地區由于經濟發展水平較高且生活節奏更快,生活壓力大,這種快節奏和高壓力的生活環境,使人們在選擇生育時也會更多考慮對自身的影響;中部地區經濟發展水平較東部地區低,生活節奏和生活壓力也較低,因此經濟因素對育齡群體的生育意愿有更大的影響。

五、研究結論與討論

(一)研究結論

從上述的結果可以得出:69.4%的受訪對象意愿生育兩個及以上孩子,我國育齡人口的生育意愿仍處在較高水平,個體因素和經濟因素是影響育齡群體生育意愿的重要因素。與意愿生育一個孩子的群體相比,男性、年齡較大、學歷在高中及以下、有配偶、住房面積越大的育齡群體,無生育意愿的概率更低;與意愿生育一個孩子的群體相比,中年群體(29—45歲)、有配偶、沒有子女、有兩套及以上房產、在機關事業單位和企業工作、東部和中部地區的育齡群體愿意生育兩個及以上孩子的概率更高。同時,傳統的養老觀念對育齡群體的生育意愿無顯著影響。

在對性別和地區進行的異質性分析中,對比男女性別差異可以發現,年齡越小的女性生育意愿越低,中年女性(29—37歲)意愿生育兩個及以上孩子的可能性更大,而男性在中年階段(29—37歲)無生育意愿的概率降低。對比東、中、西部地區可以發現,東部地區育齡群體的生育意愿更多受個人因素與社會因素影響,中部地區更多受經濟因素影響,且東部和中部的農村地區育齡群體都表現出了較強的生育意愿,而西部地區的影響因素較為模糊,有待進一步研究。

(二)結果討論

上述結果表明,從無生育意愿向愿意生育一個子女的轉變過程中,個人因素的影響更為顯著,在決定生育第一個孩子時,育齡群體會更多地根據自身的年齡、身體狀況、工作情況、教育水平以及配偶等因素,思考自己是否有充足的時間、精力和能力生育一個孩子。相較于從前單純的“愛情結晶”,他們更加關注自己的生活質量,不想為自己增添養育孩子的煩惱。這與高玉春的研究結果相同[18]。相較于男性,女性的生育意愿更低,這是因為生育會加重女性的就業歧視和家庭勞動負擔。

從愿意生育一個子女向愿意生育二個及以上子女的轉變過程中,經濟因素的影響開始凸顯。育齡群體在決定生育二孩或三孩時,會更多地考慮生育所帶來的成本問題。我國調整了生育政策后,經濟因素對生育意愿的影響開始強于社會因素,嚴格的計劃生育政策不再是生育水平低迷的主要原因,高昂的養育成本成為制約生育水平提高的重要因素,提高生育水平亟待解決的根本問題是緩解育兒經濟壓力和減少育兒成本[19]。

在社會因素中,養老觀念對育齡群體的生育意愿影響都不顯著。這是因為受改革開放影響的新一代育齡青年的生育觀念已經發生變化,他們更多為自身的健康和工作考慮,而更少在意自身的養老問題。傳統的“養兒防老”觀念與“重男輕女”觀念影響減弱,且受優生優育觀念的影響,許多家庭的再生育意愿較低,養育孩子“在精不在多”。新時代下的育齡群體生育觀念的轉變,是社會進步的體現,人們對于家庭、婚姻和生育的意義和內涵有了新的理解,只有對這一新型的生育觀念做出積極引導,突出以人為本的理念,才能促進人口長期均衡發展。據此,本文提出以下對策建議:

首先,保障育齡群體的個人權益,尤其是女性權益,如,延長女性生育產假、完善產假和生育保險制度、保障婦女就業合法權益、解決工作家庭沖突及“母職懲罰”等問題、加強保育配套設施建設,構建生育友好型社會[20]。同時也需保障男性生育權益,完善生育假期制度,研究出臺男性生育護理假,由國家、單位和家庭三方共同分擔生育成本[21]。其次,政府應著力構建家庭友好的生育支持政策體系,解決育齡群體的生育顧慮,延緩初育時間推遲。加大對二孩和三孩的生育補貼力度,通過設立普惠幼兒園,在緩解育兒經濟壓力的同時,適當提高二孩、三孩家庭的住房公積金貸款額度,并給予優先放款。