用課程的思路玩建構:立交橋的奇思妙想

江蘇省南通市如東縣縣級機關幼兒園 馮青青

幼兒是與生俱來的探索者,學前階段是啟發并強化幼兒天生特質的理想時期。通過學前階段的項目課程,幼兒可以探索環境、積累經驗、健康而自信地成長。在使用清水積木建構立交橋的課程中,我和幼兒開啟了一段神奇的探索之旅。

活動背景

升入大班以后,幼兒會花費更多的時間在建構區。一次建構活動時,彤彤跑過來興奮地說:“老師,我和悅悅搭了一座橋,你來看看吧!”我看到他們用清水積木搭出了由上坡、橋身、橋洞組合成的橋梁,于是拍下照片在游戲結束時進行點評。沒想到幼兒你一言我一語,提出了很多想法,看來他們對“橋”這一概念還是有一定了解的。于是,我讓幼兒利用國慶假期出去找找不一樣的橋——月月比劃著說:“在人民公園看到了橢圓形的橋”;朵兒說:“出去玩的時候經過了一條有很多鏈子組成的橋”;“智多星”燁燁高舉著小手喊道:“我見的橋和你們的都不一樣,那座橋很高很高,而且它的上面和下面都有橋呢!”其他幼兒紛紛表示也見到過這樣的橋。于是我找來了很多圖片讓幼兒觀察辨認,并告訴他們這是立交橋。

我問:“立交橋是什么樣子的呢?”依依說:“立交橋有很多層,有的立交橋高、有的立交橋矮。”立交橋上下分層,互不相擾;萱萱發現立交橋上的汽車有的往這邊開,有的往那邊開,原來立交橋上的車流方向也不一樣。

對于這么有趣的立交橋,幼兒紛紛表示想在建構區里進行立交橋搭建。但是用什么材料搭呢?幼兒最終選擇了清水積木,因為它的數量和形狀是最多的。嚴嚴從籃子里拿出了小三角和半圓,碩碩拿出了小方塊和圓柱,大部分幼兒都認識這些積木的形狀。那其他積木的形狀呢?幼兒通過實物觀察的方式認識了基本塊、雙倍塊、四倍塊、小方柱、扇形、大曲面、小彎曲等積木形狀。

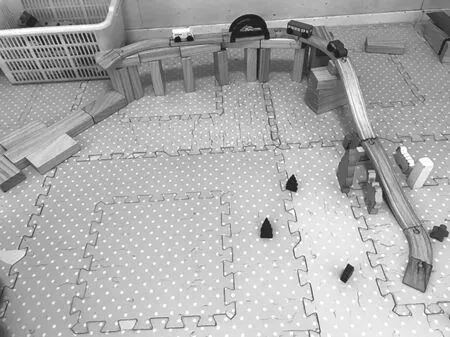

圖1.彤彤和悅悅搭建的橋

圖2.觀察立交橋

圖3.認識清水積木

活動內容與過程實錄

第一次搭建——“縱橫交錯”

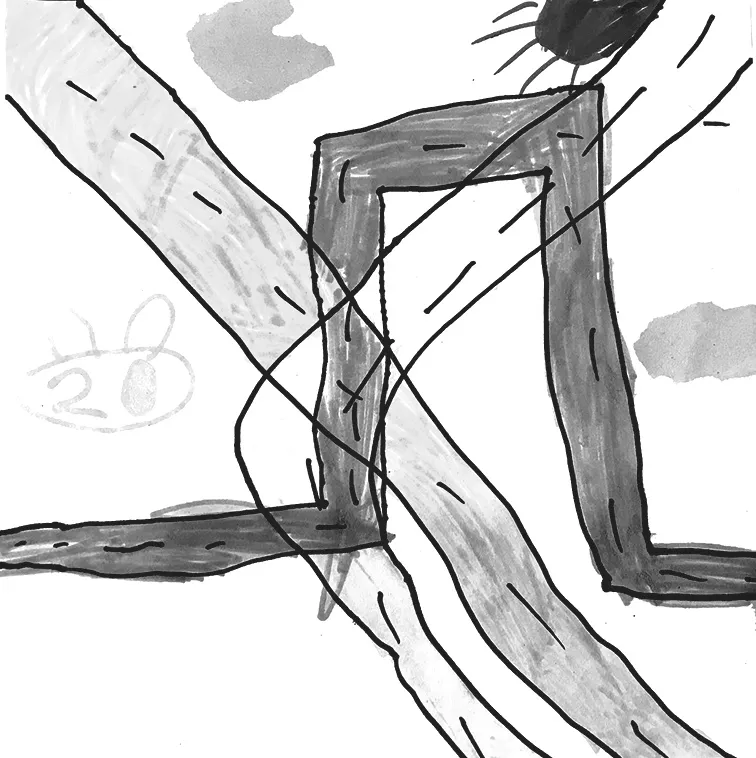

材料已選好,先來畫一畫搭建計劃吧!幼兒在畫紙上設計出了千姿百態的立交橋,有的橋面寬,有的由多條橋交錯而成,有的用長短不一的線條表示橋的高度,還有的用彩筆涂上了不同的顏色來區分橋面。

接下來,幼兒開始自由組合并實施搭建計劃。茜茜、心怡、月月和高高組成一組,搭建之前,他們確定了人員分配——茜茜和月月負責搭建,高高負責解說圖紙,心怡負責搬運積木。

首先,幼兒確定了第一座橋的高度,用小方塊作為橋墩;小方塊排成一排后設計橋面,他們選擇的是將基本塊平鋪在橋墩上;當橋墩和橋面搭建完成后,月月對著心怡說:“我需要兩個雙倍塊。”他們將兩個雙倍塊放在兩端作為斜坡。這時茜茜發現了一個問題:“斜坡比橋面高了!”兩人在斜坡處反復嘗試,最終月月發現只要把雙倍塊的一端放在橋墩上就與橋面平齊了。于是第一座橋就此誕生了。

第二座橋開始搭建。幼兒選擇了比小方塊高出一點的基本塊作為橋墩,用雙倍塊作為橋面。可就在這時,茜茜發現兩座橋的交錯處少了一段橋面。于是他們開始調整,最后月月將兩邊的橋面合在一起便成功彌補了缺少的橋面。接下來他們嘗試用三角塊搭建斜坡,但很明顯還是雙倍塊積木更適合。

搭建第三座橋時,幼兒選擇在基本塊上疊加兩個小方塊作為橋墩,用兩個四倍塊積木作為橋面。

第四座橋比之前的橋都要高,所以幼兒在搭橋墩之前拿出了很多材料進行比較,最終決定用兩個大圓柱上下重疊作為橋墩,依舊用雙倍塊積木作為橋面。由于橋墩過高,斜坡上又出現了問題……在我的引導下,他們選用了一個圓柱和一個小方塊作為斜坡處的橋墩,這樣斜坡便成功了。

其他小組是如何完成的呢?我們發現每一組在橋墩高度的選擇和橋面的延伸方向上都有所不同。

圖4.第一次搭建計劃

第二次搭建——“峰回路轉”

燁燁組在立交橋搭建結束后提出了疑惑:“老師,為什么我們搭建的立交橋都是直直的呢?可不可以轉彎呀?”我回答道:“當然,你們可以先去把自己的想法畫下來。”就這樣,第二次搭建計劃誕生了。

萱萱組的第一座橋使用了直角轉彎的搭建方法,他們選用小方塊作橋墩、基本塊作橋面,在轉彎處用雙倍塊積木直接轉換方向,向右側延伸。

圖5.第一次搭建成果

圖6.第二次搭建計劃

圖7.第二次搭建成果

搭建第二座橋時,幼兒用基本塊積木作為橋墩、雙倍塊積木作為橋面,橫穿于第一座橋之上。這座橋該如何轉彎呢?他們選擇了大曲面形狀的積木,兩座平行橋很快就搭建完成了。就在這時,月月發現了問題:“這座橋的兩個斜坡都差不多重合在一起了,上橋再轉個彎下來又有什么意思?”于是大家商量在斜坡處繼續使用大曲面轉彎,這樣S型路線便出現了。

接下來開始搭建第三座橋,幼兒選擇將兩個大圓柱上下疊放作為橋墩,在底下兩座橋的中間斜插過去。想要在兩座橋上面斜插過去其實是有些難度的,因為橋底下不同高度的橋墩已經有很多了,所以這座橋的橋面選擇了四倍塊積木。在合作的同時,幼兒協商規劃這座橋的走向:“怎樣才不會碰撞到一起呢?”他們將一座主橋分叉成兩座不同方向的支橋,兩條支橋的轉彎處還采用了不同的建構方式,一邊是用大曲面積木組合成的回型路線,另一邊是用雙倍塊積木形成直角轉彎。

在“峰回路轉”的這個環節中,幼兒遇到了很多困難:協商規劃每座橋的不同轉彎方式和走向;搭建過程中越高的橋就越容易倒塌;在大圓柱缺少的情況下,選擇用相同高度的雙倍塊積木代替……

拓展性搭建——“無限風光”

在用清水積木搭建完立交橋之后,幼兒已經熟練掌握了立交橋的基本結構和建構方法。隨后,幼兒又開始討論路橋組合搭建的方法,他們重點嘗試解決路面和高橋之間連接的問題。路橋組合搭建好后,幼兒嘗試使用小車通行,發現橋和路面之間空隙太大、坡度太陡,試行的小汽車并不能順利通過。在嘗試了多種材料和方法后,他們終于用大三角形積木加單元積木墊底的方法成功地解決了這個問題。此外,在試行時,幼兒發現汽車會隨著慣性沖出道路,因此他們又在道路兩邊加上了圍欄。

活動特點

1.自主性探究

立交橋游戲的價值在于充分發揮幼兒的自主性,讓他們在滿足內在興趣、需求的基礎上,主動解決游戲中出現的問題。《幼兒園教育指導綱要(試行)》指出:“建立良好的師幼關系、同伴關系,讓幼兒在集體生活中感到溫暖,心情愉悅,形成安全感、信賴感。”寬松、愉悅的游戲氛圍,開放、自由的游戲空間,充足、彈性的游戲時間,能讓幼兒自主操作、交流、討論和分享,為探究活動的順利開展提供良好的前提條件。幼兒通過直接感知、實際操作與親身體驗獲得了關于搭建立交橋的經驗。“立交橋”是幼兒生活中的常見事物,所以能夠引起幼兒的關注和共鳴。通過圖片、計劃以及反復嘗試,幼兒始終保持高漲的探究熱情。本次游戲追隨幼兒的興趣,引導幼兒循序漸進地積累經驗,拓展了幼兒的興趣,激發了幼兒的內在需求,使幼兒在自主性探究環節中有了源源不斷的動力。

2.適宜性支持

在游戲過程中,教師進行了跟蹤式觀察,不僅觀察游戲的環境和材料是否適合,還注意觀察幼兒在游戲活動中的行為、語言,通過白描的形式加上圖片、視頻記錄下來,對照《3~6歲兒童學習與發展指南》中的發展目標及大班建構水平進行分析與評價,對游戲進程、材料投放及環境創設等環節進行審議與完善。在確定了立交橋主題后,我們一方面加強觀察,發現幼兒的興趣和需要,為幼兒的可持續發展奠定良好基礎;另一方面了解幼兒的已有經驗,通過圖片查找、實物觀察來豐富幼兒的知識經驗。當幼兒在建構中出現問題時,教師應及時發動家長帶領幼兒實地考察、視頻觀察、材料收集,為搭建活動提供適宜且有效的支持。

3.創造性萌發

課程游戲化的核心追求是幼兒積極投入活動過程并充分探索、交往與表現,不斷豐富和發展新經驗。本次游戲可分為四個階段:設計與探索、問題與解決、記錄與分享、再現與評價。活動前,教師先鼓勵幼兒將自己的建構計劃用繪畫的形式呈現出來;活動中,教師提供豐富多樣的材料,讓幼兒的創造性思維得以萌發;活動結束后,教師引導幼兒交流分享自己在搭建過程中遇到的難題以及解決方法,幫助幼兒整理經驗。幼兒在整個過程中學會了傾聽、思考與合作互助。

活動價值

1.提高建構水平

在游戲過程中,幼兒的建構技能從基礎的平鋪、壘高、架空,發展到復雜的連接、架空。在橋面的轉彎、橋墩的高度、斜坡的平穩等問題解決的過程中,大多數幼兒都能表達出自己的獨到見解。在建構過程中遇到缺失積木的情況時,幼兒能使用不同的積木進行高度的等量代換,保持原有的高度和寬度不變。將看到的橋從立體轉換到平面的設計,再從平面的設計轉換到搭建立體的搭建,幼兒的空間思維能力得到了不斷發展。

2.促進協商合作

在建構“立交橋”這一游戲活動中,幼兒經歷了觀察、好奇、疑惑、探究、解決和提升等建構的全過程。面對不斷出現的困難、偶然發生的問題、意想不到的挫折,幼兒都能仔細觀察、大膽猜想,找到好的解決辦法并積極地與同伴進行分享,然后開始嘗試解決,從而提高了幼兒發現問題、分析問題、解決問題的能力,促進了幼兒與材料的互動,增強了幼兒與同伴協商與合作的意識。

3.培養意志品質

隨著游戲活動的不斷延展與幼兒經驗的不斷豐富,幼兒各個方面的能力都在不斷發展。在建構游戲中遇到困難時,幼兒會尋找多種方法解決困難,如尋找替代物、同時使用幾種材料表現物體特征、請同伴合作來解決問題等。在20~30分鐘甚至更長的搭建時間里,幼兒能專注游戲,堅持完成建構作品,良好的意志品質得到了培養與提升。

幼兒搭建的“立交橋”還有很多需要改進的地方,教師應該成為幼兒游戲的觀察者與參與者,成為幼兒成長的支持者與合作者,追隨幼兒的腳步,靜待花開。相信幼兒在一次次表征作品的背后,會有更多能力的提升和經驗的積累。