平原河網圩區超標準洪水防御對策研究

——以昆山市為例

滕兆明,王永紅,班玉龍 ,張 儀,毛 暉

(1.昆山市淀山湖水域綜合管理中心,江蘇 昆山 215300; 2.昆山市水務局,江蘇 昆山 215300)

0 引 言

隨著城市化進程的加速,強降雨事件增多,流域性超標準洪水發生概率不斷增加。2020年,水利部要求所有大江大河和重要支流、有防洪任務的縣級以上城市都要編制超標準洪水的防御預案,預案應理清超標準洪水及洪水演變特征[1],以避免在面對特大暴雨事件中應急響應不及時、管理指揮體制不完善等問題[2]。目前,超標準洪水風險管理因素(水文、工程結構、水力等)復雜[3],超標準洪水防御預案的針對性與可操作性不強[4],應從“控制洪水”向“洪水管理”方向轉變[5]。因此,本文以2021年受臺風“煙花”影響的昆山市為例,分析平原河網圩區應對超標準洪水存在的不足,提出相應防御對策。

1 洪水概況

昆山市位于太湖下游,南瀕淀山湖,北背陽澄湖,婁江、吳淞江橫貫中部。全市分為三大片區,即婁江以北的昆北低洼地區,婁江與吳淞江之間的昆中半高田地區,吳淞江以南的昆南半高田和湖蕩高田地區,屬太湖流域陽澄淀泖水系。昆山市區域內地勢低平,河道眾多,湖蕩密布,水位易漲難消。在歷史上因受大氣環流、地理位置和地形等因素的影響,昆山市洪澇災害頻發。昆山市區域洪澇災害的類型分為梅雨型洪澇災害、臺風暴雨型洪澇災害和短歷時強暴雨型洪澇災害。

1.1 洪水來源

(1) 外來洪水。昆山市所處陽澄淀泖區的外來洪水主要來自外圍太湖泄洪通道望虞河、吳淞江及太浦河等。

(2) 內河洪水。內河洪水指的是因雨量較大,區域圩內水位超過圩堤的設防標準,導致漫堤或圩堤潰決引起的洪水。

(3) 區間暴雨引起的內澇。當區域內發生強暴雨時,可能造成圩內圩外河道水位相差較大,為保證圩區安全,可能會停止排澇設施運行,導致圩區發生內澇。

1.2 洪澇災害特點

(1) 洪澇災害頻繁。根據歷史資料統計,昆山市平均 4~5 a發生1次洪澇災害,歷史上數次發生流域性超標準洪水。近幾年易受臺風影響,風暴潮災害頻繁。

(2) 洪澇災害經濟損失巨大。昆山市所屬長三角地區是中國經濟最發達的地區之一,人口密度大,經濟體量大。引發的洪澇災害范圍廣、歷時長、受災經濟損失嚴重。

(3) 防洪壓力大。城市建設對產匯流特性產生較大影響,對于大規模區域的圩區建設,造成地區排澇量進一步加大,導致圩外河道水位上漲加快,高水位持續時間延長,加重了區域防洪排澇壓力。

1.3 超標準洪水

昆山市中心城區按100 a一遇、非中心城區按50 a一遇的設計防洪標準,昆山市各級河道近期規劃水平年 50 a一遇最高水位為 3.93 m(吳淞佘山基面,下同),100 a一遇最高水位為 4.08 m。圩區排澇標準按20 a一遇最大24 h降雨確保每時段圩內水位不超過最高控制水位[6]。一般來講,由強降雨所致、超出流域現狀防洪工程體系設計防洪標準的流域性洪水,統稱之為“流域超標準洪水”。昆山市超標準洪水是指超過防洪工程體系現狀防御能力的洪水和超過規劃防洪標準的超標準洪水[7]。

1.4 2021年臺風“煙花”引發的超標準洪水

受臺風“煙花”、上游客水、天文大潮三重影響疊加,2021年7月25~27日,昆山市連續3 d大雨到暴雨,局部大暴雨,全市平均過程總雨量274.4 mm。2021年7月28日,昆山境內國家水位監測站顯示,位于中心城區的婁江昆山站水位3.91 m,位于非中心城區的吳淞江張浦周巷站水位4.04 m、錦溪陳墓蕩站水位4.06 m,中心城區形成超過防洪工程體系現狀防御能力的洪水,非中心城區形成超過50 a一遇防洪標準的洪水。臺風“煙花”帶來的暴雨造成積水點179處,全市處置各類險情425處,較大險情5處。

2 防洪體系

2.1 水 系

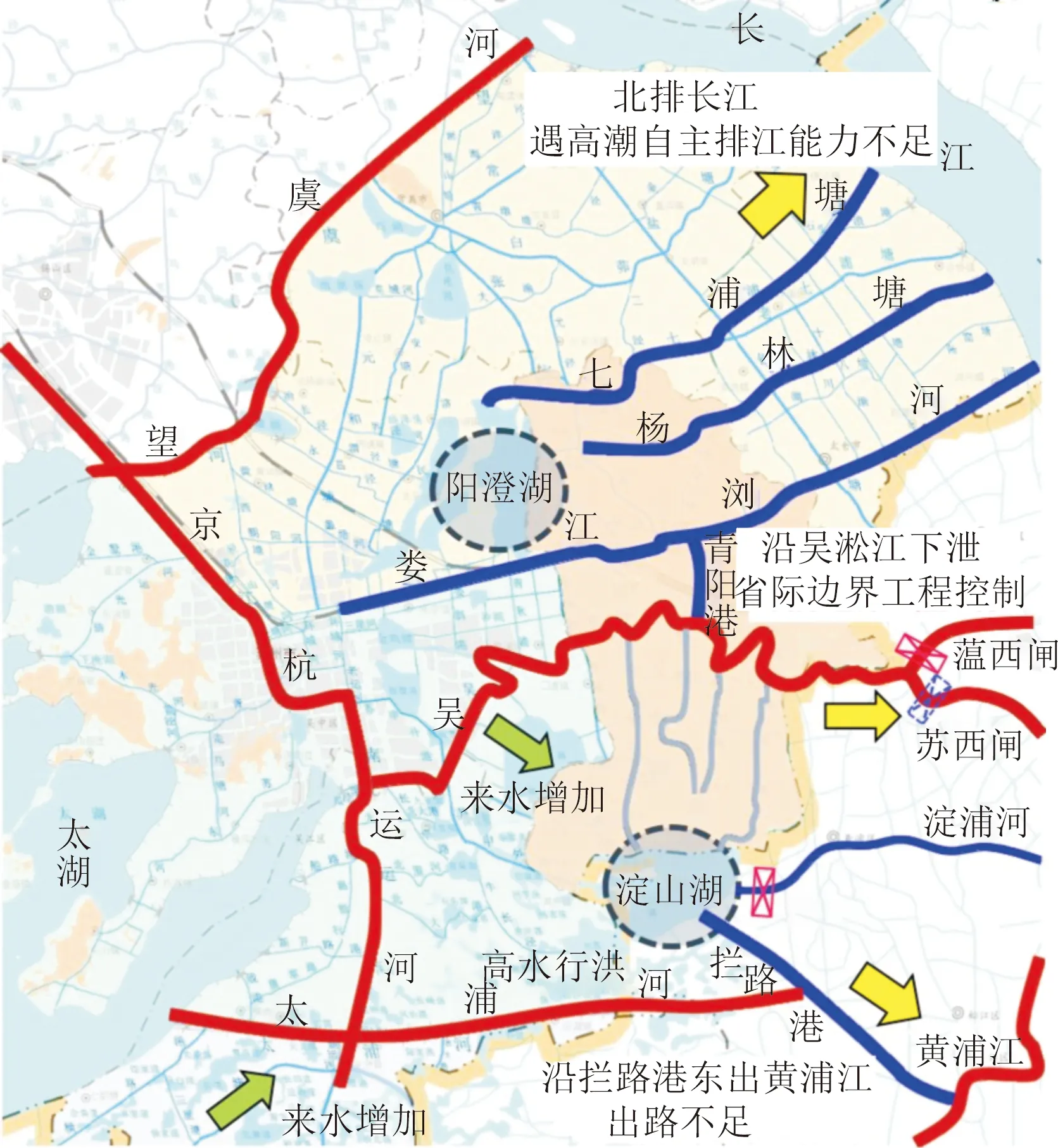

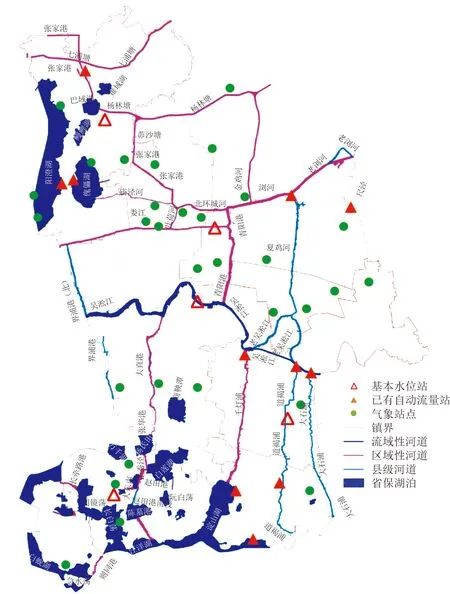

昆山市水系以吳淞江為界,北部為陽澄水系,南部為淀泖水系。南部淀泖區泄洪通道主要為攔路港和淀浦河,北部陽澄水系泄洪通道有七浦塘、楊林塘和瀏河。發生洪水時,由于南部泄洪通道少,致使水位不斷抬高,水流方向由平時的自北向南改為自南向北,加重昆山市花橋、巴城等中北部區域行洪壓力。中部泄洪通道為流域性河道吳淞江,受上海方面設閘控制。昆山市所處水系、骨干河道水系及水文測站示意見圖1~2。

圖1 昆山市水系示意Fig.1 River system of Kunshan City

2.2 圩區防洪排澇工程

昆山市防洪格局基本呈“上游壓、下游頂、中間囤”的不利情勢。昆山市防洪排澇以圩區防御為主。昆北地區以建設低洼聯圩為主,依托該區域連通長江排水。昆中、昆南半高田地區以建設半高田聯圩為主,主要向吳淞江、淀山湖排水。堤防、三閘、排澇站是圩區防洪排澇工程的主體。目前昆山市共建有圩區95個,防洪堤防1 145 km,泵站524座,三閘(節制閘、防洪閘、套閘)657座。

3 超標準洪水防御存在的問題

(1) 部分半高田不設圩,洪水外排能力不足。昆山市圩區仍存在一些險工險段堤防、病險閘站及影響水系暢通的圍堰壩基。此外,受潮汐影響大,洪水外排受下游頂托嚴重。北部洪水受長江高潮位影響,自主北排長江能力不足,進而造成腹部區域洪水無法快速外排。20世紀80年代,為應對下游頂托的防洪壓力,昆南淀泖區啟動茜西、茜東大包圩建設工程,大包圩北部區域以吳淞江以南、淀山湖以北、大直港以東、石浦江以西的范圍進行設圩,設圩總面積約2.50萬hm2(37.45萬畝),覆蓋吳淞江以南2/3地區。大包圩中部區域,部分半高田地區不設防洪標準,達不到50 a一遇防洪要求。2021年臺風“煙花”期間,由于昆山市南部排澇出水受阻,南部不設圩的部分半高田區域受淹,高水位導致部分不達標堤防浸堤。

圖2 昆山市骨干河道水系及水文測站分布Fig.2 Map of main river system and hydrologic stations in Kunshan City

(2) 下墊面急劇變化,排水管網不夠完善。由于昆山市城鎮化快速發展,耕地逐步減少,建設用地大幅增加,下墊面變化導致匯流時間大幅縮短。排澇動力擴容導致外河防洪壓力增加,大部分農業圩區、混合圩區轉成城鎮圩區,規模小的圩區不斷聯圩并圩,排澇模數不斷提升,排澇動力也隨之增加。由于中心城區部分區域為老城區,城市管網設計標準偏低、排水管網主次不明,加上年久失修、地面沉降、泥漿淤塞,導致地下管網排水不暢,嚴重影響城市排水防澇。臺風“煙花”期間,昆山市外河水倒灌、道路及居民點積水等問題較突出。

(3) 極端氣候頻發引發雨水情變化,工程調度缺乏足夠的水文數據。近年來氣候變化引起臺風、風暴潮及強降雨等相互疊加,導致河湖水位抬升,特征水位不斷變化,超標準洪水發生風險增加。因昆山市缺乏獨立水文數據,上游來水流速、流量、流向監測數據不足,導致無法及時掌握不同區域交界水利工程運行情況,防汛決策受到影響。圩區水利工程調度往往需根據河道水位情況進行,防汛指揮決策系統中對工程運行工況數據采集不夠,影響科學防汛決策。

(4) 應急響應機制不夠完善。非汛期針對超標準洪水的應急演練不足,流域跨界水工程聯合調度難度大。面對臺風“煙花”帶來的嚴峻汛情,需要多級防汛抗旱指揮部溝通協調,才可對交界水利工程進行調度,及時下泄上游洪水。

(5) 流域洪水風險圖不夠細化。編制昆山市陽澄淀泖區(蘇)防洪保護區洪水風險圖時,針對流域范圍、昆山區域洪水蓄滯范圍及可淹沒范圍等不夠明確;缺乏對經濟影響的分析;針對局部區域可能受淹、人員轉移等,缺乏科學對策;針對超標準洪水,跨區域交界水工程調度對區域可能潛在風險分析偏少[8]。

4 昆山市超標準洪水防御對策

4.1 總體原則

因設計標準內保護對象的重要性存在差異,應對超標準洪水時要充分利用設計標準內的防洪工程或淹沒小部分范圍,以發揮工程效益,昆山市超標準洪水應對需遵循如下原則。

(1) 利用現代科技手段,加強洪水預報,及早采取應對措施。

(2) 充分利用已建工程(如堤防超高)的防洪潛力,最大限度地調動抗御洪水的能力,發揮工程的擋洪作用。

(3) 在區域內難以全面確保防洪安全時,應采取有舍有保的原則,即損失小部分,確保大部分和重點地區人民群眾生命財產的絕對安全。

4.2 主要對策及措施

(1) 通過圩區防洪堤防安全超高抵御外來洪水。圩區防洪堤防是應對超標準洪水的重要工程措施之一,是利用堤防的安全超高進行擋洪、行洪。昆山在設計標準下防洪保護對象主要為中心城區和涉及鎮區、農村在內的平原圩區。部分外河堤防不達標,規劃工程實施后,市域堤頂高程的縱向標高將達到 4.50~5.00 m。在規劃工況下,對區域1999年類型不同標準洪水(水位3.91 m)的模擬分析發現:100 a一遇和 200 a一遇的市域最高洪水位為4.10 m和4.21 m,利用堤防安全超高加大河道排泄,并通過加高加固圩堤、增加臨時排澇設施等,可抵御250 a一遇超標準洪水。全市泄洪通道示意見圖3。 建議昆南地區茜東、茜西大包圩骨干外排水系實行二級控制。應充分利用茜西、茜東大包圩二級外河空間,建議外排洪水主要布置在道褐浦沿線,減少千燈浦、大石浦流量。一級圩區防洪控制最高水位4.00 m,起排水位3.60 m。二級外河堤防按不低于4.50 m建設,科學提升大包圩抵御超標準洪水能力。

圖3 昆山市泄洪通道示意Fig.3 Flood channels in Kunshan City

(2) 構建“圍+排+蓄”的圩區防洪格局,削減內河洪水。應形成源頭削弱、過程控制、末端調蓄雨水的全過程管理,提高排水管網標準,構建“圍+排+蓄”圩區防洪格局。昆山市新建、改建項目應按3~5 a設計重現期的標準實施雨水管網建設。實施圩區河道與周邊濕地聯合調度,提高雨洪調蓄能力,利用河湖水系作為圩區的雨洪調蓄空間,系統提升圩區整體防洪安全。通過實現圩內河道水位科學預降、河道與公共海綿空間的科學調度,基于不同水面率和調蓄能力實現雨期城鎮圩區與農業圩區之間的聯動調度,圩區排澇實現小雨不外排、大雨少外排的目標,助力緩解圩內防洪壓力。

(3) 加快水文中心基礎設施建設,提高超標準洪水測報水平。昆山市境內水文測點數量少,布點不完善,無法全面翔實掌握骨干河道流量、流速、流向等實時數據。需要完善境內水文監測體系,升級全市防汛決策指揮信息化系統,提高防汛通信和防洪調度的現代化、自動化程度[9],同時加強超標準洪水雨情、水情預警建設。昆山市水文中心建設主要包括加密布置骨干河道流量測站、水位站,新建水文氣象站,實現降雨量、水位及水量等數據實時監測分析,并根據需求發布預警、水情簡報。

(4) 制定超標準洪水應急預案,加強圩區工程調度。研究制定超標準洪水應急預案,預案要做到超標準洪水與標準內洪水防御無縫銜接。當發生標準內洪水時,確保防洪保護區防洪安全。發生超標準洪水時,保障重點地區、重要城市和重要設施防洪安全,最大程度減輕洪災損失[10]。建議當昆山市洪水位達到 4.00 m 并有繼續上漲趨勢危及聯圩安全時,應嚴格落實防御責任體系,進一步加強圩區工程調度:① 加強與流域防洪工程協調調度。要以長三角一體化為契機,積極參與推動建立太湖流域防汛一體化工作機制。在瀏河、楊林塘、七浦塘等通江河道全力泄洪的基礎上,根據區域暴雨預報情況,報請上級防汛指揮機構,請求協調對陽澄淀泖區域洪水實行聯合應急調度,根據太湖蓄水能力減少太浦河的下泄水量,并適當打開區域交界的瀏河南岸口門和吳淞江下游蘊藻浜蘊西閘等,進一步加大區域排水出路。 ② 圩區停止抽排澇水。區域內圩區的排澇泵站一律停止抽排,以減緩外河水位上漲趨勢,同時起到分散滯蓄洪水的作用。

(5) 建立嚴格的洪水風險管理制度,加強洪水風險管理。細化區域洪水風險圖編制,有選擇地實行圩區應急滯洪。按超標準洪水的量級情況確定滯洪范圍,組織群眾撤離,妥善安置撤退群眾生活。加強涉水制度建設,規范人為活動,為洪水提供蓄滯場所,科學規避洪水風險[11]。同時注重風險轉移,探索制定洪水保險機制,盡快推行洪水保險,降低洪水造成的財產損失風險。

5 結 論

本文以江蘇省昆山市為例,分析了平原河網圩區超標準洪水防御中存在的問題,提出了以下超標準洪水防御對策:① 通過運用圩區防洪堤防安全超高,對大包圩外河水系進行二級管控來抵御外來洪水;② 構建“圍+排+蓄”的圩區防洪格局,削減內河洪水;③ 加快水文中心基礎設施建設,提高超標準洪水測報水平;④ 細化超標準洪水應急預案,加強圩區工程科學調度;⑤ 建立嚴格洪水風險管理制度,切實降低超標準洪水帶來的災害風險。