不同稻田種養模式下農產品產量與效益分析

王 顯 ,衣政偉 ,胡中澤 ,吳愛國 ,張 耗,孫 飛 ,楊大柳*

(1 江蘇省農業科學院 泰州農科所,江蘇 泰州 225300;2 泰州市姜堰區農業農村局,江蘇 泰州 225500;3 揚州大學 農學院,江蘇 揚州 225009;4 泰州市姜堰區漢土家庭農場,江蘇 泰州 225500)

稻田綜合種養是一種水稻與水禽、水生動物共生互利的稻田生態種養模式,具有減少農藥化肥使用保護生態環境,穩定糧食生產,提高農民收益等優點[1],主要有稻-鴨、稻-蝦、稻-蟹、稻-泥鰍、稻-鱉等多種種養模式。中國是世界上最早進行稻田養殖的國家[2],改革開放后,中國結合國外“生態農業”理論積累及創新,初步形成了稻田種養復合生態系統[3,4]。近年來為切實轉變稻田生產方式,促進稻田生態健康與農民增收,2015 年“中央一號文件”明確提出要大力開展種養結合模式試點;2016 年“中央一號文件”明確提出推動農業綠色發展要積極推廣高效生態循環農業模式。全國稻漁綜合種養面積持續增加,2020 年中國稻漁綜合種養產業發展表明,我國2019 年稻漁綜合種養產業繼續保持較快增長,種養面積接近233.33 萬hm2,稻谷產量達到1 750 萬t,水產品產量超過290 萬t。

當前關于稻田種養模式的生產技術、生態效益等方面的研究報道較多[5-10],對于單一種養和復合種養模式下效益的細致分析比較較少。鑒于此,本研究通過田間試驗,分析比較稻-鴨、稻-鱉、稻-鱉-鴨等三種種養模式的農產品產量、成本及效益,以期為選擇稻田高效綜合種養模式提供理論依據和技術指導意見。

1 材料與方法

1.1 供試地點

試驗地點位于泰州市姜堰區沈高鎮河橫村(E120.142451°,N32.609125°),位于亞熱帶季風氣候區,常年平均氣溫14.5 ℃,年平均積溫5 365.6℃,年平均降水量991.7 mm,年平均雨日117 d,年平均日照時數22 059 h。土壤類型為粘土,地力中等,其中速效鉀含量為179.25 mg/kg、速效磷為73.77 mg/kg、速效氮為116.64 mg/kg、有機質為31.79 g/kg。

1.2 試驗品種

供試水稻品種為泰州市稻田生態種養主推的優良食味粳稻品種“南粳9108”,鱉的品種采用中華鱉,鴨的品種為高郵麻鴨。

1.3 試驗設計

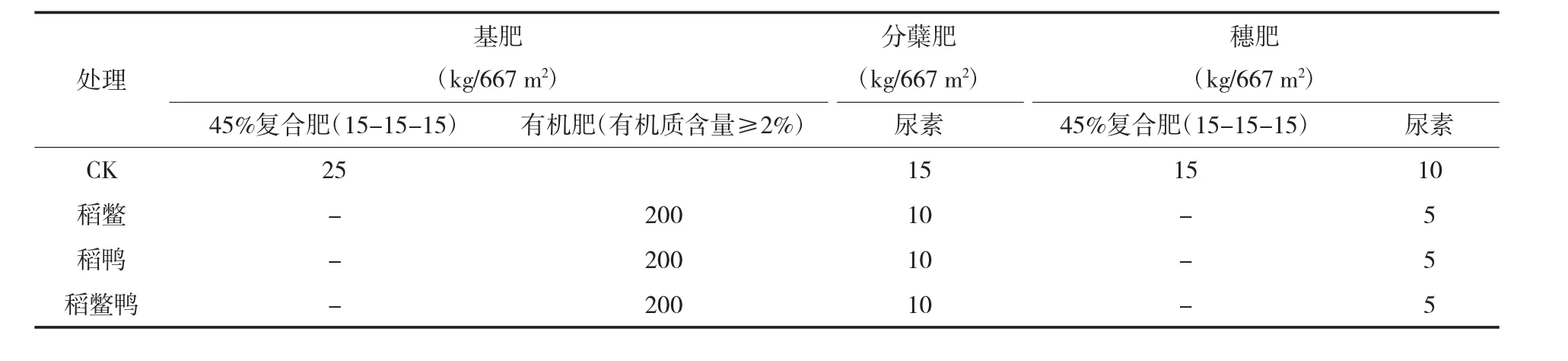

本試驗共設計稻-鴨、稻-鱉、稻-鱉-鴨等三種種養模式處理,每處理面積0.667 hm2,以常規水稻種植為對照(CK)處理,面積0.667 hm2。所有處理均于5 月25 日播種,6 月15 日移栽結束。水稻采用毯苗機插,行株距為30 cm×12 cm,種植密度為1.85 萬穴/667 m2,3~5 苗/穴。秧苗栽后10 d,放養10 日齡鴨苗15 只/667 m2(規格200 g/只)、中華鱉40 只/667 m2(規格250 g/只)。四個處理前茬均為紫云英做綠肥還田,肥料運籌見表1。所有處理的水分管理均參照當地稻田養鴨養鱉的需求進行,病蟲防控采取物理防治與生物藥劑飛防結合的方式進行。

表1 三種種養模式及對照的肥料運籌

1.4 測定項目與方法

水稻成熟前7~10 d 每個處理選擇4 個點分別調查有效穗數,測定理論產量,收獲前2~3 d 每處理分別選擇4 個點每個點20 m2脫粒測實產。

統計水稻、鱉和鴨子的產量以及生產成本,按照市場銷售的價格計算收益情況。

2 結果與分析

2.1 不同種養模式的水(禽)產品及水稻產量情況比較

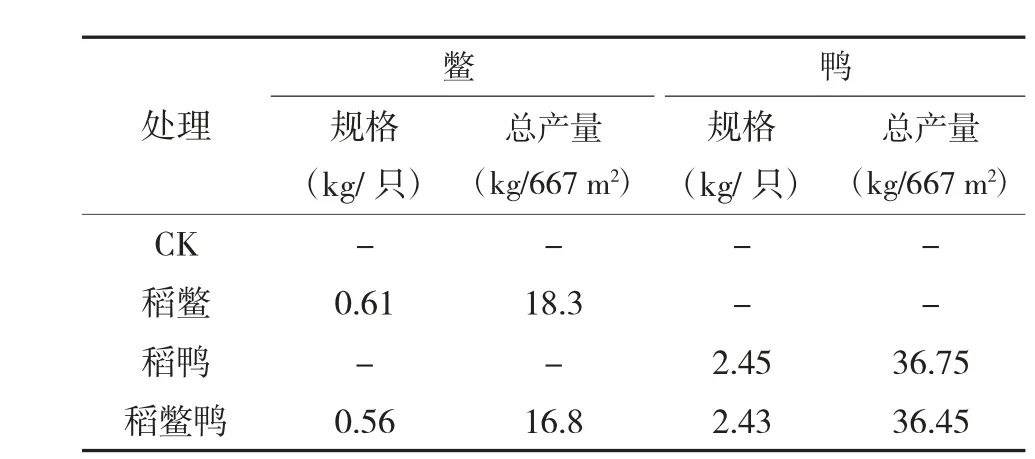

根據三種種養模式及休耕種植水稻模式生產實際,統計水(禽)產品及水稻產量情況,具體數據見表2、3。與對照休耕種植水稻模式相比,三種種養模式增加了水(禽)產品收獲的產量,其中稻鱉模式增收了鱉18.3 kg/667 m2,稻鴨模式增收了鴨36.75 kg/667 m2,稻鱉鴨模式增收了鱉、鴨共53.25 kg/667 m2;而三種種養模式的水稻產量均表現為極顯著地減產,稻鱉模式減產133.20 kg/667 m2、稻鴨模式減產101.53 kg/667 m2、稻鱉鴨模式減產107.03 kg/667 m2,就水稻產量構成因素而言,三種種養模式的667 m2穗數、穗粒數、結實率和千粒重均減小,其中667 m2穗數、結實率減小程度達到極顯著水平。由此可見,三種種養模式雖然增加了水(禽)產品的收獲產量,但是水稻產量的減少也達到了極顯著水平。

表2 不同種養模式的水(禽)產品規格及產量情況

三種種養模式中的稻鱉鴨復合種養模式與稻鱉單一種養模式相比,增加收獲了鴨36.45 kg/667 m2,水稻產量增加了26.17 kg/667 m2,且達到了極顯著水平,而鱉的產量減少了1.5 kg/667 m2;與稻鴨單一種養模式相比,增加收獲了鱉16.8 kg/667 m2,水稻產量減少了5.50 kg/667 m2,鴨的產量減少了0.3 kg/667 m2。由此可見,與其他單一種養模式比,稻鱉鴨復合模式能夠較大幅度的提高水(禽)產品產量,同時還能保持水稻產量的穩定。

表3 不同種養模式對南粳9108 產量及產量構成因素的影響

2.2 不同種養模式生產加工成本情況比較

根據三種種養模式及休耕種植水稻模式生產實際,統計不同模式的生產成本情況,具體數據見表4。與對照休耕種植水稻模式相比,三種種養模式生產成本顯著增加,其中稻鱉模式增加了3 045元/667 m2、稻鴨模式增加了1 815 元/667 m2、稻鱉鴨模式增加了3 800 元/667 m2。三種種養模式中的稻鱉鴨模式與稻鱉模式、稻鴨模式相比,生產成本也顯著增加,分別增加了755 元/667 m2、1 985元/667 m2。

表4 不同種養模式生產成本情況 單位:元/667 m2

2.3 不同種養模式效益情況比較

根據三種種養模式及休耕種植水稻模式生產實際,統計不同模式的收益情況,具體數據見表5。與對照休耕種植水稻模式相比,三種種養模式667 m2凈收益都增加了一倍以上,其中稻鱉模式增加了1 818.33 元/667 m2、稻鴨模式增加了1 856.06 元/667 m2、稻鱉鴨模式增加了2 441.6元/667 m2。三種種養模式中的稻鱉鴨模式與稻鱉模式、稻鴨模式相比,667 m2凈收益也有較大幅度的增加,分別增加了623.27 元/667 m2、585.54元/667 m2。

表5 不同種養模式的收益情況 單位:元/667 m2

3 結論與討論

有關稻田綜合種養對水稻產量的影響目前已有較多的研究,國內外不同學者研究,相對于水稻單種,稻田種養情況下的水稻產量有增加的也有不增加的[11-13]。稻-鴨共作模式由于水肥管理模式與常規模式接近,同時鴨子活動有利于除草和肥田,因此水稻產量相對于常規種植模式略有增加;而稻-鱉、稻-漁等模式,由于水生動物對氨氮的耐受力及需水性,導致水稻全生育期只能施用有機肥,肥料供給略有不足,而且在水稻夠苗、拔節期不便擱田,因而水稻產量低于常規種植模式。本研究表明:三種種養結合方式較對照分別減產19.89%、15.16%、15.98%,均達到極顯著差異,主要原因是試驗中三種稻田種養模式的總施氮量僅占對照常規種植模式的60.28%,并采用物理和生物防治方式控制病蟲害的發生,所以減產幅度很大。

經濟效益是稻田綜合種養系統的要素優化的重要體現,因此研究確定適宜的種養模式和水(禽)產品的養殖方法對于減少生產成本、增加經濟效益具有重要意義[14-16]。丁秀文等[17]研究表明由于稻鴨、稻蝦、稻鱉等共作模式生產的稻米品質優良,價格較高,同時水禽水產品收益較為穩定,相對于常規模式效益大幅增加,增幅從600~4 500元/667 m2不等;王志明[18]、莫渟[19]、周康才[20]、劉益[21]等諸多研究表明,在解決稻米及水禽、水產品銷路的前提下,稻田綜合種養模式相對于常規種植模式增收增效顯著,可大幅提高土地的經濟效益,增強農戶的種糧積極性。本研究表明,同常規種植模式相比,稻鴨、稻鱉和稻鴨鱉等種養模式均能獲得較高的凈效益,效益增幅分別為108.50%、106.30%、142.73%,而在單一種養模式和復合種養模式相比中,稻鱉鴨的復合種養模式凈收益最高,是一種經濟效益較高的稻田綜合種養模式。

盡管三種種養模式均能獲得較高的經濟效益,但在實際生產過程中仍存在一些問題急需解決,如:一是缺少技術和產品支撐,生產成本高,目前稻田綜合種養大多套用常規種植和養殖技術,“摸著石頭過河”,靠自學、實踐中探索積累的經驗來管理,理論支撐不足,急需將兩者結合起來的配套種養產品和管理技術。二是缺少種養能手和專業技術人才,稻田綜合種養是一種交叉學科,涉及種植業和養殖業,既懂種植又懂水產養殖的專家還比較緊缺,特別是目前種養模式較多的情況下,急需要系統性、專業性的復合型專家對種植戶進行技術指導和服務。三是營銷意識薄弱、銷售渠道不暢,稻田綜合種養模式生產出來的大米為生態安全、品質優異的優質大米,不僅安全性高,而且適口性佳,比常規稻米價值高很多,但目前存在品牌建設力度不足,市場認可度低,導致稻米銷量不佳,最終造成優質不優價,降低了綜合種養大戶積極性,嚴重影響產業發展;另外,如遇到水產品病害爆發或者產品集中上市遇冷,會嚴重影響種養效益。因此,在穩定水稻產量的同時,根據市場選擇水(禽)產品養殖,特別是進行水(禽)產品復合養殖,這對減小收益風險,穩定和提高綜合效益具有重要意義。