男男性行為者CCR5、CCR2、SDF1、CXCR4基因多態性與HIV-1感染關聯性分析

蔣紅偉 田洪青

1臨沂市疾病預防控制中心,山東臨沂,276001;2山東第一醫科大學附屬皮膚病醫院(山東省皮膚病醫院),山東省皮膚病性病防治研究所,山東濟南,250022

艾滋病(acquired immunodeficiency syndrome,AIDS)是由人類免疫缺陷病毒(human immunodeficiency virus, HIV)引起的慢性傳染病,近年來,男男性行為者(men who have sex with men, MSM)多性伴、無保護性行為較為普遍,已成為HIV傳播的重點人群[1-4],進一步從源頭上探索對該人群有效的防控措施至關重要,大量研究表明趨化因子及其受體作為HIV感染的重要輔助受體,參與HIV感染宿主細胞甚至會影響艾滋病的疾病進程[5-8]。關于MSM人群趨化因子及其受體多態性與HIV感染相關文獻較少,工作中發現不是所有暴露于HIV的人都會被感染,少數有暴露史的MSM多性伴無保護性行為一直未被感染,這種抵抗現象與宿主基因多態性的關系有待進一步明確,本調查通過檢測山東漢族MSM人群CCR5、CCR2、CXCR4、SDF1基因多態性變化,分析病例組和對照組基因型差異與HIV-1感染的關系,以更好地為本地區艾滋病防控工作提供參考依據。

1 對象與方法

1.1 研究對象 193例調查對象全部為山東漢族MSM,均有過MSM不安全性行為,依據是否感染HIV病毒分成病例組和對照組,病例組收集102例經HIV-1抗體確證檢測陽性的患者,對照組納入91例HIV抗體篩查檢測呈陰性者。所有樣本來源于臨沂市各縣、區疾控中心、抗病毒治療定點醫院和艾滋病自愿咨詢檢測門診收集,經過個案流行病學調查、填寫問卷并采集血液標本,由臨沂市疾病預防控制中心按照《全國艾滋病檢測技術規范(2015年修訂版)》[9]的要求進行的樣品檢測,陽性患者均經臨沂市艾滋病確認實驗室蛋白印跡法(western blot,WB)確認的HIV-1抗體陽性病例。

1.2 方法

1.2.1 標本采集 在知情同意的前提下填寫調查問卷,采集外周靜脈血3~5 mL,EDTA抗凝,置-80℃冰箱中保存備用。

1.2.2 外周血DNA提取 基因組DNA提取使用TIANamp Genomic DNA Kit試劑盒,按照試劑盒說明書進行,所提取DNA產物經濃度和純度測定合格后置-20℃條件保存備用。

1.2.3 PCR反應 基因擴增儀 ETC811由東勝創新生物科技有限公司生產;全自動數碼凝膠圖像分析系統由上海天能科技有限公司生產;ABI3730XL型DNA 測序儀為Applied Biosystems;試劑為BGI 2×Super PCR Mix(with dye)BGI。

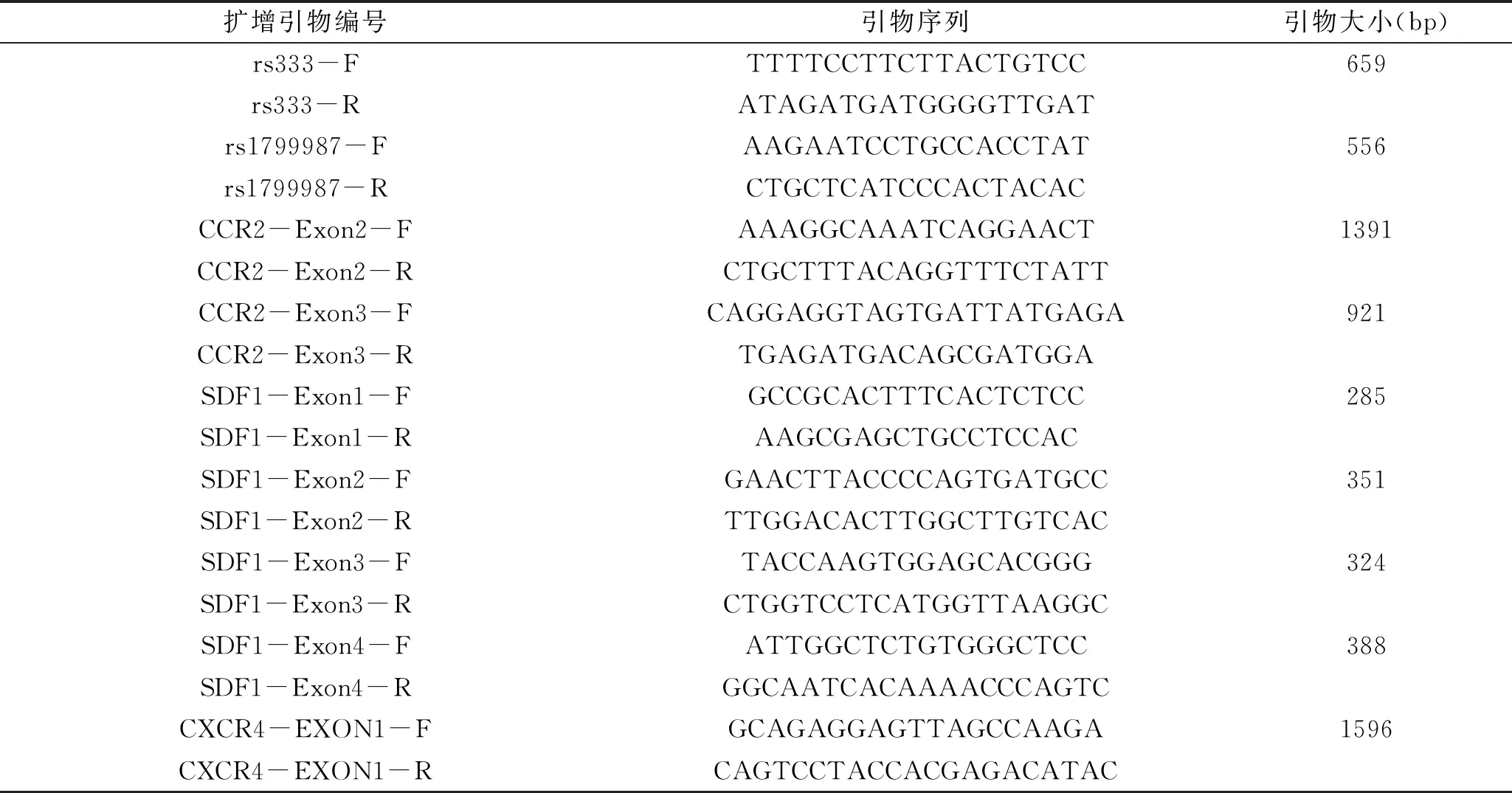

引物設計根據NCBI中人類CCR5基因rs333和rs1799987位點、CCR2、SDF1、CXCR4外顯子序列設計合成引物,引物序列和大小見表1。擴增條件為96℃預變性5 min,96℃變性20 s,52-62touchdown退火30 s,72℃延伸1 min,10個循環,96℃變性20 s,52℃退火30 s,72℃延伸1 min,30個循環,72℃延伸5 min保存。

表1 CCR5、CCR2、SDF1、CXCR4擴增位點上下游引物

1.2.4 PCR產物純化和測序 全程委托華大基因公司對樣品進行基因重測序。產物純化按照Millipore公司96純化板操作流程進行。測序反應體系為2 μLMix(Bigdye3.1、5X sequencing buffer、 H2O),2 μL純化后的PCR產物,1 μL引物(5 mmol/L)。測序反應程序為:循環條件為:95℃15s→(95℃15 s→50℃5 s→60℃90 s)×3 5cycles→終止反應。

1.3 統計學方法 運用SPSS 21.0軟件進行統計學分析,群體代表性采用哈-溫平衡(Hardy-Weinberg equilibrium, HWE)檢驗,若P>0.05,則認為各基因型的分布符合HWE平衡。等位基因頻率(allelic frequency, AF)分布差異應用卡方檢驗或Fisher精確概率法,多因素分析采用二分類Logistic回歸模型,分析比值比和95%置信區間(CI),以P<0.05認為差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 人口學和行為學特征 193例均為男性,年齡中位數為31歲(17~62歲);其中未婚98例(50.7%),已婚68例(35.2%),離異或喪偶27例(13.9%);小學文化程度8例(4.1%),初中81例(41.9%),高中或中專47例(24.3%),大專及以上57例(29.5%); 商業服務40例(20.7%),農民60例(31%),學生12例(6.2%),自由職業者63例(32.6%),干部工人18例(9.3%);與性伴發生性行為時使用安全套頻率:從未使用56例(29%),有時使用117例(60.6%),每次都用20例(10.3%);性伴數>3個94例(48.7%),性伴數≤3個99例(51.2%);無保護性行為次數>3次116例(60.1%),無保護性行為次數≤3次77例(39.8%)。

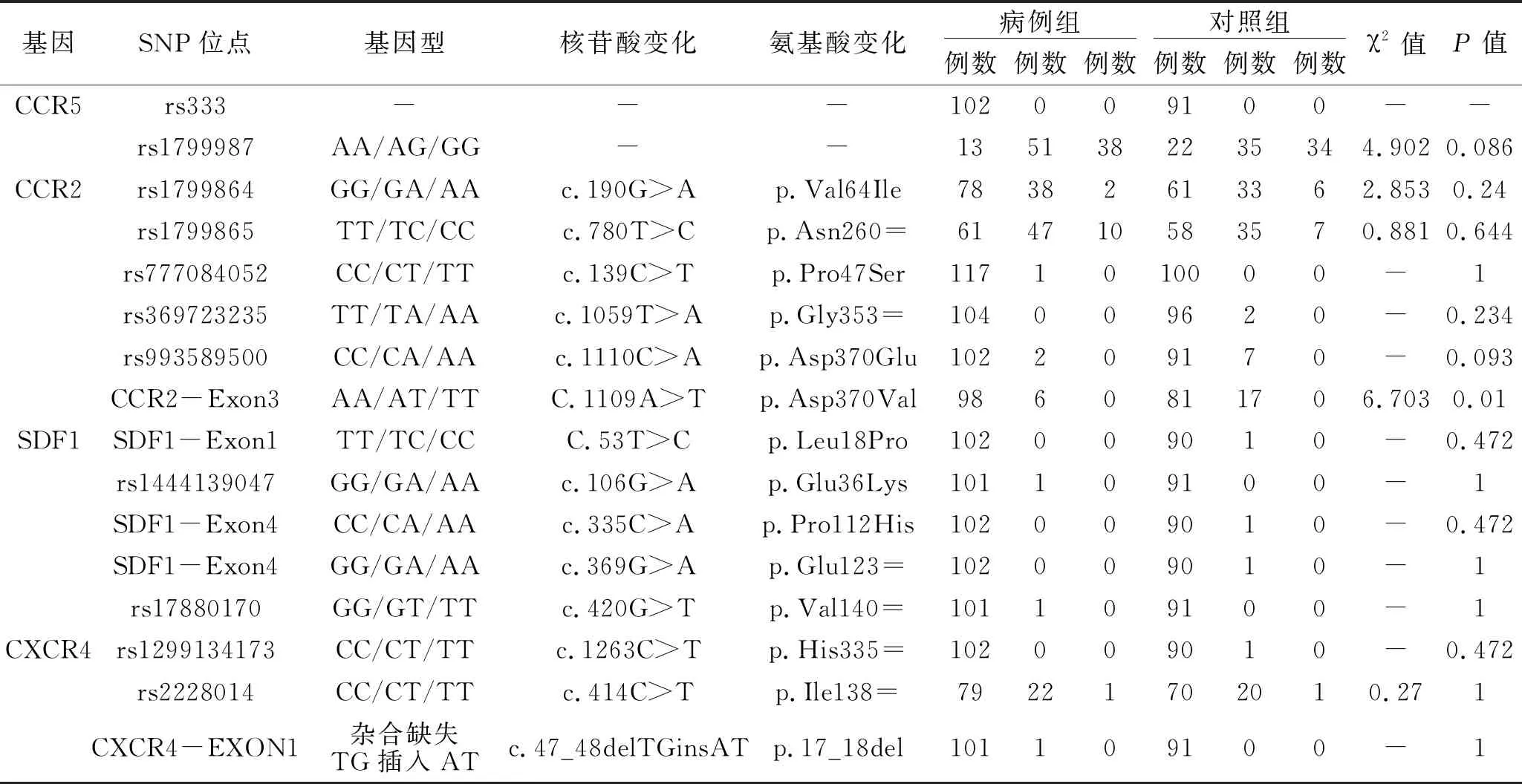

2.2 哈-溫平衡檢驗結果 經HWE平衡檢驗,除CCR2基因rs777084052、rs369723235、rs993589500、SDF1和CXCR4基因rs1299134173及第一外顯子位點外,病例組和對照組CCR5、CCR2和CXCR4基因rs1799987、rs1799864、rs1799865、rs2228014位點基因型及其相對應的預測值如下,所研究群體符合HWE平衡(P>0.05)(表2),調查對象具有群體代表性和可比性。

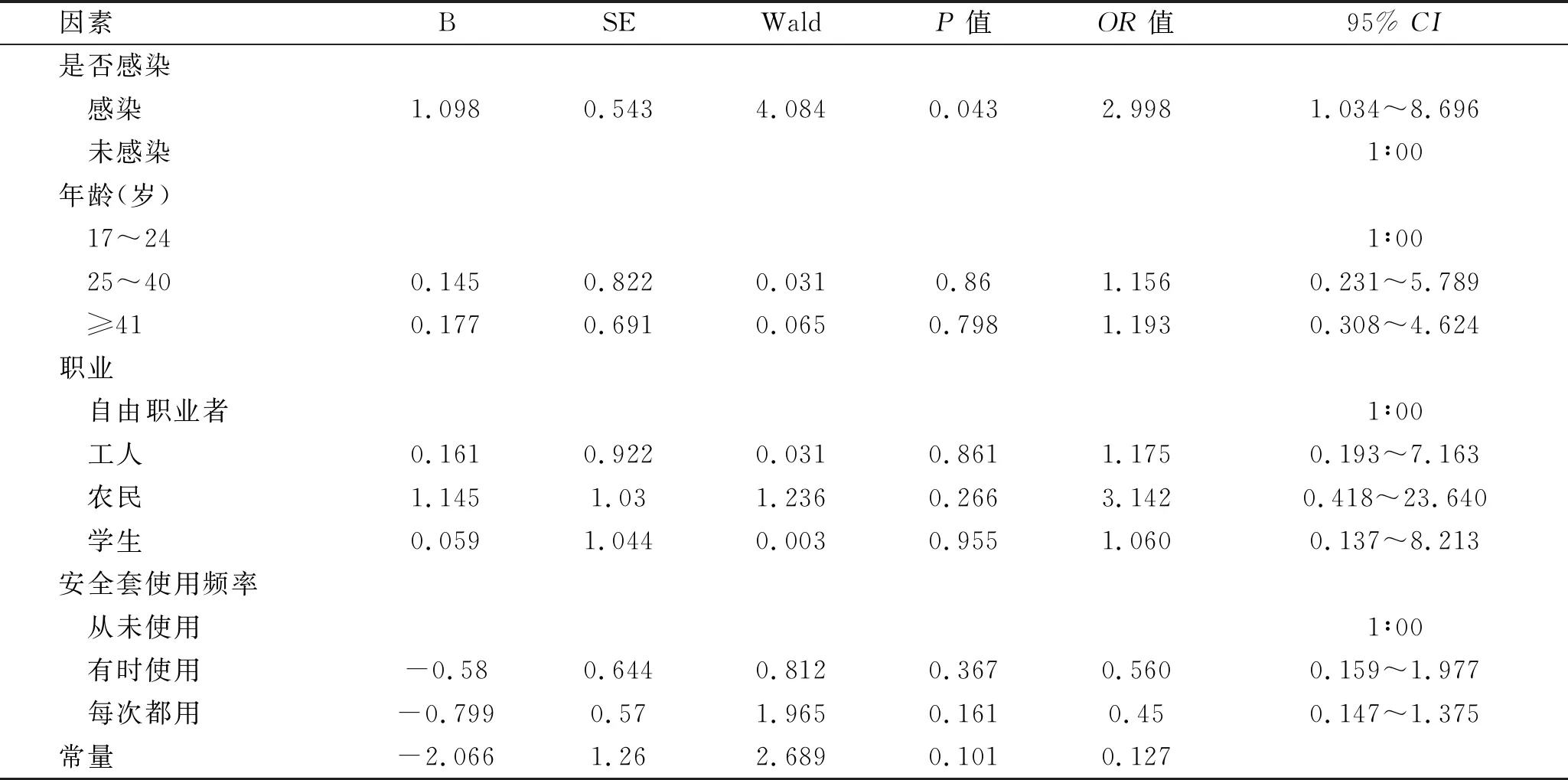

2.3 CCR5測序結果 193例樣本未發現rs333位點存在插入缺失突變,參考序列為GTCAGTATCAATTCTGGAAGAATTTCCAGACA;rs1799987A/G位點檢出三種基因型(表2),分別為AA占18.1%(35例)、AG占44.6%(86例)和GG占37.3%(72例),A/G突變頻率為59.6%,對照組、病例組等位基因A、G發生頻率分別為43.41%、56.59%和37.75%、62.25%,兩組不同年齡、職業和安全套使用頻率進行比較,基因型分布差異有統計學意義(均P<0.05),將基因型AA與其他(AG、GG)兩類基因型作為因變量(突變=0,未突變=1),將病例組和對照組差異有統計學意義(P<0.05)的變量作為自變量,進行非條件二分類 Logistic 回歸分析,顯示rs1799987A/G位點變異可能為影響HIV-1感染的風險因素[比值比(OR)=2.998,95%可信區間(CI):1.034~8.696],結果見表3。

表2 CCR5、CCR2、SDF1、CXCR4多態性位點測序分析

表3 rs1799987位點基因型分布二分類Logistic回歸分析結果

2.4 CCR2測序結果 共擴增兩個外顯子,發現5個已知多態性位點(rs1799864、rs1799865、rs777084052、rs369723235、rs993589500)。第2外顯子T>C突變82例,其中病例組47例,對照組35例;病例組發現C>T突變1例;G>A突變71例,其中病例組38例,對照組33例;發現CC純合子17例,其中病例組10例,對照組7例;AA純合子8例,病例組2例,對照組6例。第3外顯子發現復等位基因9組,SNP位點堿基均為雜合突變,發現A>T突變23例,病例組和對照組比較,差異有統計學意義(P<0.05),結果見表2;將基因型AA與其他(AG、GG)兩類基因型作為因變量(突變=0,未突變=1),將年齡、職業、婚姻狀況、文化程度、安全套使用頻率、性伴數等納入多因素Logistic回歸模型分析,均顯示無明顯相關。

2.5 SDF1測序結果 193例樣本SDF1共擴增4個外顯子,發現2個已知多態性位點(rs1444139047、rs17880170),第1外顯子對照組發現T>C突變1例;第2外顯子病例組發現G>A突變1例;第3外顯子未發現插入缺失突變;第4外顯子對照組發現C>A、G>A突變各1例、病例組發現G>T突變1例,見表2。

2.6 CXCR4測序結果 擴增1個外顯子,發現2個已知多態性位點(rs2228014、rs1299134173),C>T突變對照組發現21例,病例組發現22例;病例組和對照組各發現1例TT純合突變;病例組1例雜合缺失TG插入AT,見表2。

3 討論

研究發現HIV侵入機體,除CD4分子介導外,必須有趨化因子受體作為輔助受體參與,HIV-1才能有效感染人體,并在HIV感染及疾病進程中發揮重要作用[5-8,10],CCR5作為HIV病毒傳播最重要的受體,發生CCR5△32雜合子或純合子突變的個體能有效抵御HIV的感染[11],本組資料測序產物未發現CCR5△32純合或雜合子突變,結果不排除與所選樣本量少及入選人群突變率低有關。研究表明CCR5基因啟動子59029A/G位點,歐美人群突變頻率為39%~43%,亞洲人群為55%~61%[12],本研究MSM人群A/G突變頻率為59.59%,提示山東漢族MSM人群該位點等位基因突變頻率較高。既往研究顯示HIV血清陽性與陰性者GG基因型存在顯著差異,與感染HIV-1的風險有關[6],本組資料G等位基因頻率病例組(62.25%)高于對照組(56.59%),多因素分析也發現A/G位點等位基因變異可能是HIV-1感染的風險因素,是否與感染風險相關尚待更多研究數據進一步證實。國外研究報道59029A/G基因突變可減少CCR5的轉錄,從而減緩HIV的感染過程,相對于AA個體,GG基因型對感染具有保護作用[13],本組資料A的基因頻率病例組低于對照組,現有數據不支持GG基因型對感染具有保護作用這一結論。

王福生等[14]研究發現中國人群CCR2-64I等位基因突變頻率為19.15%~28.79%,既往報道白種人該突變頻率9.8%,本研究發現MSM人群為19.95%,與報告的中國人群研究數據相近,并明顯高于歐美人群。研究表明CCR2最常見的多態性突變為CCR2-64I,本組資料發現79例樣本存在CCR2-64I突變,為編碼區第190位核苷酸G→A突變導致第64位的纈氨酸替代為異亮氨酸。本研究也發現CCR2第3外顯子區域出現23例A>T突變,為cDNA水平上1109位置發生的雜合突變,第370位天冬氨酸替代為纈氨酸,病例組和對照組基因型差異有統計學意義,多因素logistic回歸模型分析發現與年齡、職業等無明顯關聯,推測兩組之間差異可能系混雜因素影響所致。

SDF1是CXCR4的主要配體,文獻報道最常見的突變為SDF1-3'A,該突變可延緩AIDS疾病進展,另有研究發現SDF1-3'A等位基因純合子突變可以加速疾病進展和死亡[15],本研究未發現SDF1-3'A發生純合子突變,5例突變均為雜合子突變,其中兩例均為HIV感染者,CD4均在500個/μL以上,感染時間均在4年以上,暫未證實SDF1對HIV感染及感染較長時間疾病進程等方面的保護作用。研究顯示SDF1-3'A等位基因頻率地域差異明顯,美國白人為21.1%,亞洲人為25.7%[16],我國人群呈現由南到北頻率呈梯度下降趨勢,最高廣東33.3%,河南21.8%,濟南21%[17],Winkler等[18]報道亞洲人SDF1的突變頻率為0.257%,本研究MSM人群SDF1突變頻率為0.26%,顯示該人群突變頻率與亞洲人群基本一致。

CXCR4是T細胞嗜性病毒HIV-1感染的主要輔助受體,與更具致病性和更快的艾滋病進展相關,并且由于CD4+T細胞的進行性和定量下降而導致更高的艾滋病相關死亡率[10],本組資料發現SNP位點rs2228014密碼子138位置C>T雜合突變42例,氨基酸位置無變化,純合子突變病例組和對照組各1例,病例組和對照組比較多態性差異未見有統計學意義。病例組發現cDNA序列上17-18位置SNP位點發生雜合突變,缺失TG插入AT1例,既往未見相關報道,與HIV感染是否有相關性尚需更多數據進一步探討。

綜合現有資料,關于山東漢族MSM人群CCR5、CCR2、SDF1、CXCR4基因多態性與HIV-1感染關聯性,可獲得的信息有限,結論不一,建議納入更多暴露未感染人群,開展不同人群不同地域艾滋病發生、發展和轉歸等方面的HIV相關基因研究,為進一步做好艾滋病防控工作提供更多的參考依據。