伴有血管擴張的局限性硬皮病一例

宋平平 吳 梅 劉永霞 周桂芝

山東第一醫科大學附屬皮膚病醫院(山東省皮膚病醫院),山東省皮膚病性病防治研究所,濟南,250022

臨床資料患者,女,57歲。因乳房處硬結4年,紅斑、毛細血管擴張8個月就診。患者4年前發現右側乳房有硬結,無其他不適,在當地醫院行穿刺后病理檢查為“炎癥反應”,行鉬靶、超聲排除乳腺癌。8個月前右側乳房出現紅斑、毛細血管擴張,否認雷諾現象,自行外用“曲咪新”治療未見明顯效果遂至我院就診。患者既往體健,否認高血壓、糖尿病病史,否認外傷、手術病史,否認家族性遺傳病史。

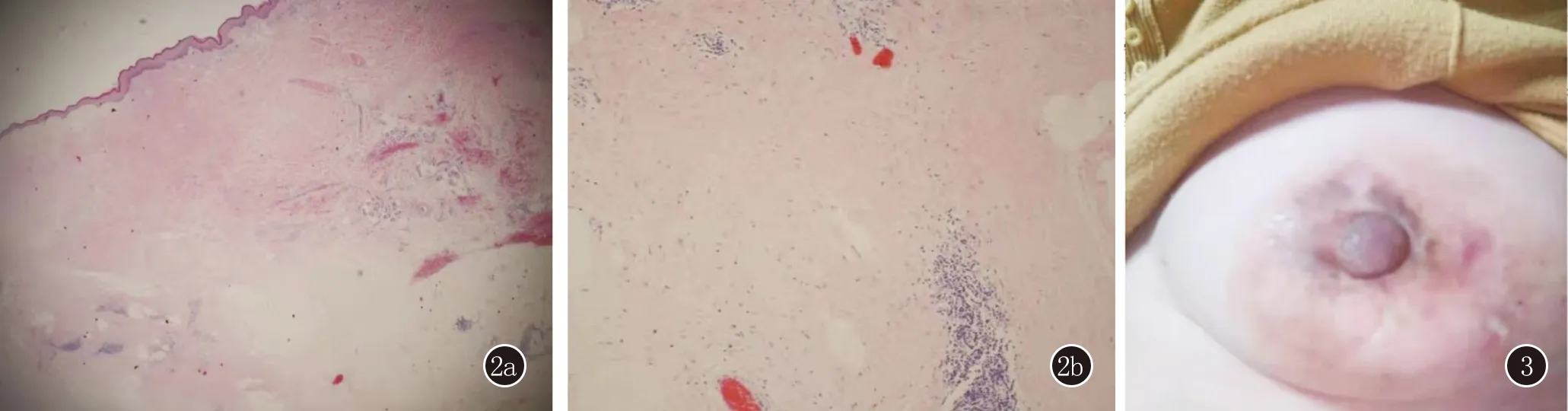

體格檢查:系統檢查無明顯異常。皮膚科檢查:右側乳房乳暈周圍見紅色斑片、毛細血管擴張、血管壞死,部分呈蜘蛛狀改變,質地韌,觸之有浸潤感,無皮膚萎縮,未捫及皮下結節。同側淺表淋巴結未觸及(圖1)。取右乳房皮損行組織病理檢查示:表皮輕度角化過度,真皮淺、中層血管增生、擴張、充血,脂肪間隔增寬、纖維組織增生,深層血管周圍淋巴細胞、漿細胞浸潤(圖2a)。阿新藍染色:膠原間未見黏蛋白沉積(圖2b)。結合臨床不排除硬皮病伴血管反應性增生。診斷:伴毛細血管擴張的局限性硬皮病。患者口服中藥治療后毛細血管擴張基本消退,但是局部皮損質地韌(圖3)。

圖1 1a:兩側乳房對比,右側乳房見紅色斑片,左側無皮損;1b:右側乳房乳暈周圍見紅色斑片,基底皮膚較周圍皮膚偏黃;1c:右側乳房乳暈周圍紅色斑片、毛細血管擴張、血管壞死;1d:行病理檢查后出現新的壞死血管

圖2 2a:右乳房皮損組織病理:表皮輕度角化過度,真皮淺、中層血管增生、擴張、充血,脂肪間隔增寬、纖維組織增生,深層血管周圍淋巴細胞、漿細胞浸潤(HE,×40);2b:膠原間未見黏蛋白沉積(阿新藍染色,×100) 圖3 治療后(為患者自拍照片)

討論局限性硬皮病又稱硬斑病,以局限性皮膚及皮下組織纖維化為特征。常見的誘因有外傷、反復摩擦、注射/疫苗(乙肝、破傷風)、昆蟲叮咬、放療、藥物(比索洛爾、博來霉素、D-青霉胺、抗TNF-α)[1]。其病因和發病機制不清,目前認為自身免疫功能失調、膠原合成異常、血管病變等參與發病。常見的發生部位為頭頸部、軀干、四肢[2],乳房部位的硬斑病多與手術后化療有關[3];毛細血管擴張被認為是系統性硬皮病的特征,常發生在手指、手掌、面部[4],硬皮病毛細血管擴張的類型常見為斑狀、蜘蛛狀、和遺傳性出血性毛細血管擴張樣皮損。毛細血管擴張作為硬斑病的早期表現報道較少,目前僅有6例報道:2006年Zulian等報道1例始于鮭魚斑的硬斑病[5];2011年Nijhawan等報道4例首先表現為鮮紅斑痣樣的兒童硬斑病[6];2020年Hirt等報道1例早期表現為毛細血管擴張的口腔黏膜硬斑病[7]。國內尚未見相關文獻。本文報道了1例乳房部位硬斑病,合并毛細血管擴張。患者4年前乳房出現炎性硬結,做過穿刺活檢術,8個月前出現紅斑、毛細血管擴張,是否由穿刺損傷導致毛細血管擴張,進而引起硬斑病還需進一步研究。同時患者曾經應用過曲咪新是否加重了毛細血管擴張,有待于更多的臨床病例觀察。