全生命周期視角下科研育人的動力機制研究

□ 文/杜函芮

高校是科學研究資源的富集地,也是人才培養的主陣地,將科學研究的優勢有效轉化為人才培養的成效是科研育人的終極追求。既往研究往往聚焦于科研育人的價值塑造導向[1]、投入產出效率[2]、通過“師徒模式”傳遞科學精神與科學道德[3]、存在物性化與功利化問題[4]等內容,但對科研育人核心主體的學生關注不夠,特別是對其參與科研育人體系的動力機制研究不足。本文基于清華大學科研育人的實踐,立足學生成長發展的全生命周期探索科研育人的內在動力機制,力求更好激發學生的主觀能動性,使之在科研育人體系中獲得更大的知識提升、能力躍遷與價值升華。

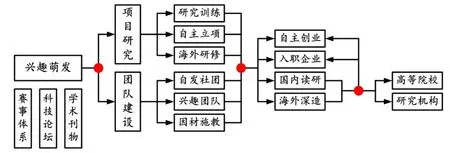

在過去一段時間,清華大學探索構架起了全生命周期的科研育人體系(圖1)。在該體系中,以學生的興趣萌發為起點,依托項目研究和團隊建設兩條路徑推動學生在校期間在科技創新方面的探索、成長與發展,并在畢業選擇環節設置支持政策,進一步促進學生在科技創新與學術研究的路上走深走遠,最終引導學生在未來職業選擇時堅定學生時代的興趣與理想,持續探索創新創業的最前沿。

圖1 全生命周期科研育人體系

聚焦整個科研育人體系,在不同階段激發學生參與的動力機制不盡相同,高校需要有針對性地設計制定相關政策,確保在恰當的時間節點取得突出的育人成效。在興趣萌發階段,興趣驅動是最主要的動力機制,是促使學生靜下心投入時間精力參與各類科技創新活動的內驅力;在項目研究和團隊建設階段,發展驅動是核心動力機制,通過項目研究不斷提升自身能力與素養,通過參與團隊開展朋輩合作與學習,實現當下的能力提升與長遠的發展積累;在方向選擇階段,事業驅動是高校所希望引導的方向,不只是關注短期的收益,而是能夠立足長遠規劃自身基于科技創新的事業遠景,這是高校科研育人所應有的呈現。

興趣驅動:最原始也是最持久的動力

興趣是最好的老師,也是最科學的資源配置專家。在科研育人體系中,培養拔尖創新人才的核心在于激發學生內在的研究興趣與成長動力,外在的激勵是誘因,內在的興趣才是根本—這是一個人最原始也是最持久的動力。高校在全生命周期科研育人體系最前端所需要做的就是幫助學生探索并找尋到自身的興趣所在,并保護好這份彌足珍貴的動力源泉。

為幫助學生探索自身興趣所在,清華大學構建了以“挑戰杯”競賽為龍頭的賽事體系,為不同年級、不同階段的學生開展嘗試探索提供了全面支撐。在激發創意方面,發起于2011年的“零門檻”創意大賽是幫助學生跳出傳統“解題思路”轉向“提出問題”的重要賽事平臺,尊重和激發學生的創造力,不設創新主題與研究背景,鼓勵學生“異想天開”提出有創造性的問題,讓學生的思維在更廣闊的范圍馳騁,不受既有知識體系和專業背景的束縛,為交叉創新與顛覆性創新提供最原始的動能,也最大限度尊重與保護學生的原始創新興趣。在探索創新方面,發端于1983年的“挑戰杯”競賽已走過40屆,成為清華大學校內學生科技創新領域最高水平賽事,在“挑戰杯”體系內一批高水平專業賽事逐步探索形成了“賽課結合”的模式,將課內的實驗室、研發平臺等資源有效對接引入到專業賽事之中,教師通過課程理論講授、課外賽事指導將理論與實踐無縫銜接起來,對學生參與創新實踐而言,全方位的資源配置與全過程的悉心指導是極大支持與幫助,也是對學生興趣最好的關照與保護。

興趣的探索與激發除了依托于學生親身參與賽事體系建設,同樣也倚重于創新文化與學術氛圍營造。“星火論壇”是清華大學校內聚焦科技創新前沿的專項論壇,由學生自主組織舉辦、自主邀請行業領軍專家與學術巨擘,圍繞科技創新前沿開展學術分享與互動對話。楊振寧先生、姚期智先生等一批前輩大家做客分享,在與學生探討創新前沿的同時,為大家分享研究的心路歷程,鼓勵后學之輩更加堅定地在學術之路上獨立行走,也為大學文化源源不斷注入創新元素。《清華大學學生學報》是由學生自主組織編輯的學術交流刊物,將學生在科技賽事、實驗室研究中取得的創新成果及時報道,促進不同學科學生間的交流與共享,營造學生層面濃厚的學術氛圍。同時,通過為學生創新成果提供發表平臺,激勵學生保持旺盛的研究熱情與興趣,持續開展創新研究與探索。

發展驅動:理性思考的驅動力

在興趣的驅使下,學生會進入到科研育人體系之中,在各類資源的支撐之下,通過開展項目研究、參與團隊互動等多種形式,獲得知識的積累、能力的提升,同時開始建立自己在創新領域的社會網絡,通過朋輩間的學習與彼此激勵,進一步促進自身的完善。在這一階段中,興趣依舊是重要支撐,同時對未來發展的理性思考驅動著學生更加廣泛地學習與涉獵,并會為自己下一步的選擇提前積蓄力量。在這一階段持續激發學生的主觀能動性,使之能夠自主、充分地利用高校內外的各類資源促進自身成長,是高校最主要的政策取向。

1.項目研究:最大限度激發主觀能動性

項目研究是高校開展科研育人最直接、最有效的方式,其主要形式包括傳統的研究訓練計劃、學生自主立項研究與海外學術研修三種,每種形式有著不同的覆蓋范圍與受眾群體,但無論哪一種形式核心都在于最大限度地激發學生的主觀能動性,使其成為學術研究資源利用的主導者,進而實現資源的精準高效配置。

在借鑒美國麻省理工學院本科生研究機會計劃的基礎上,1996年清華大學在國內率先提出了大學生研究訓練計劃,隨后國內高校陸續啟動實施此類計劃[5]。近年來,國家級、省市級大學生創新訓練計劃相繼實施,大學生研究訓練計劃層次更加分明、體系日趨完備。該計劃在國家和省市層面由教育主管部門直接推動實施,在高校層面由教務部門具體落實,因而與教學體系對接緊密,對教師動員更加充分,對教學科研資源利用更加有效。但由于該計劃在我國脫胎于傳統教學體系,因而帶有較為濃厚的教師主導色彩,雖然在立項階段高校也強調要突出學生的自主性,但學分管理、學期調控、教師打分等一系列“類教學”的設置,使得其從課堂教學延伸出來后,又不自覺地返回了課堂模式,學生總體上仍處于被動狀態。

為了有效激發學生的自主性,清華大學探索跳出以往教學延伸的研究訓練模式,自2014年起設立了本科生學術研究基金(后更名為大學生學術研究推進計劃),從學校自主科研經費中劃撥專項經費支持學生開展自主立項研究,使得學生真正成為科研育人的核心,教師和各類研究資源圍繞著學生的研究興趣和專長有序配置。在立項環節,不預設支持主題與申報門檻,面向全體本科生開放申請,重點考察項目的原創性、創新性、挑戰性與成熟度,特別是關注學生的創意與貢獻,同時也注意考察學生主動尋求教師指導和幫助的情況。在適度競爭的條件下,按照學生項目研究的實際需要配置經費資源,同時根據研究需要幫助學生協調實驗室及設備等相關平臺支撐。自主立項研究對學生的訓練是全方位的,從項目策劃、導師聯絡、團隊組建到方案設計、預算編制、進度安排等,都需要學生自主完成,對能力的挑戰與提升都遠超以往。

為了進一步滿足學生的發展需要,高校要將資源視野進一步延展到全球范圍。高校傳統海外學術研修項目大都是基于頂層設計,通過校際合作建立互派機制,但通常受制于自身全球化進程與海外朋友圈而難以做大做優。學生對海外優質研究資源的需求是強烈的,這就要求高校要有針對性地設計全新機制,激勵學生自主拓展海外資源的邊界。自2012年起,清華大學啟動了“闖世界”本科生海外學術研修支持計劃,探索支持海外學術研修的嶄新模式。該計劃不預設國別、機構與研究方向,鼓勵學生結合自身興趣自主找尋領域頂尖導師與研究機構,并自主探討確定學術研修計劃,同時妥善安排海外行程與衣食住行。學校則重點把關導師與機構水準、研修計劃合理性與行程安全性,對達標的即給予資金支持。截至新冠肺炎疫情暴發前,該計劃已支持2,200余人開展海外學術研修,人員數量、研修時長均遠超傳統海外項目。應當說,該計劃的實施模式實現了對學生自主性最大限度的調動與激發,不僅實現了稀缺資源的高效配置,更為重要的是大大拓展了高校的海外學術研修資源庫,為學生的長遠發展積累了更多優質資源。

2.團隊建設:放大朋輩影響與構建社會聯結

相比于相對獨立開展的項目研究,團隊建設則更為注重發揮與放大朋輩間的相互激勵與影響,使學生建立起基于項目研究的社會聯結,為其日后長遠發展打下基礎。高校內的學生創新團隊按照自發性由高到低可分為自發社團、興趣團隊、因材施教三類。

自發社團通常以參與比賽或項目研發為依托組織起來,由核心骨干發起、技術發燒友環繞、感興趣的學生云集響應而組成。其特點是興趣導向、自主性強,“老帶新”的朋輩影響顯著,不足則在于缺少充足資源支撐,容易自生自滅。興趣團隊是清華大學于2010年發起的計劃,在自發社團的基礎之上,由學校出面聯絡行業領軍企業共同為團隊配置資源,包括相對固定的研發場地、研究經費、實習實踐資源、校內教師及企業工程技術人員指導等,將企業對產業前沿的敏銳洞察與技術創新上的最新突破等優勢持續轉化為團隊學生創新的前置基礎,使得團隊的資源支撐穩固有力,學生的創新興趣得到更好的保護與鼓勵,團隊的可持續性更強。因材施教是以高校為主導推動實施的學生創新團隊,更加鮮明地體現出高校人才培養理念,清華大學“星火班”自2007年啟動以來,其所獨有“在培養中選拔”“四階段培養”“五環節育人”等已成為鮮明標識[6]。雖是高校主導推動的項目,但“星火班”仍將激發學生自主性、發揮朋輩間的相互促進作用放在首位,讓學生參與到培養環節的設計與完善過程之中,通過自主組織學術討論、自主開展項目研究等環節設計,在激發主觀能動性的同時,充分促進創新團隊內部的思想碰撞與協同合作,有力地推動了學術共同體的形成與發展。

上述三類團隊雖然組織形式不同、資源配置各異,但都是科研育人的重要載體,都是在充分尊重學生研究興趣的基礎上組織起來的。高校通過激發學生自主性、投入各類科研育人資源、促進學生個體間的互動與碰撞,將朋輩間所蘊藏的隱性教育資源充分調動了出來,并通過團隊建設將這種資源與影響進行了有效放大,促進了學生在科研育人體系中更好發展與成長。

事業驅動:為真正優秀的學生開辟空間

大學四年級學生會面臨人生中的一次重要選擇,對于經歷了科研育人體系項目實踐、團隊培養的學生而言,則會面臨繼續深造與走出校園繼續實踐創新、甚至自主創業的選擇,高校應當尊重每一個學生的自主選擇,同時也應當在制度設計上,最大程度保護學生的創新熱情,為真正優秀的學生開辟與眾不同的通道與空間,為使其能夠將自身創新才華發揮到極致而創造更好的政策環境,真正使學生選擇自己所熱愛的事業,并為之持續投入時間與熱情。

基于事業驅動的考量,清華大學于2010年設立了科技創新突出學生免試推薦研究生項目,旨在不拘一格選拔直讀博士生,為真正優秀的學生“松綁”與“解壓”,使其不再受成績與名額的羈絆,可以完全基于興趣規劃選擇自己的博士研究課題,并在全校范圍內自主確定導師,跨學科、換專業、轉方向都將因學生自身所具備的突出創新潛質而變得不再難以逾越。該項目雖然每年支持的人數不多,但其為學生樹立起了“創新為先、事業驅動”的大旗,形成了重要的榜樣與示范,引領著學生在自主探索創新前沿的道路上勇毅前行。

使命驅動:科研育人的終極目標

學生在科研育人體系中成長,學校的深造不是人生的終點,最終還是必須要面對在高校或科研機構繼續學術研究,或是走向社會自主創業或參與創新的選擇。而且這種選擇很可能不是一次性的,會在人生成長發展的關鍵時刻再次出現。高校需要培養學生的不僅僅是創新的能力,更為重要的是基本價值判斷的能力—真正清楚創新的意義與自身的使命,使得創新不僅是一種興趣或發展需要,而且是發自內心的價值認同與使命驅動。

立足全生命周期視角看待科研育人,校內的各項培養環節僅僅是一部分,離開學校之后的選擇與堅持才是影響科研育人最終成效的檢驗。高校開展科研育人不能只盯著校內階段學生的知識積累與能力增長,更要關注學生的價值塑造,積極引導學生在興趣驅動、發展驅動、事業驅動的基礎之上,逐步形成使命驅動的創新探索動力機制,面向未來培養具有創新“后勁”的人才,使之真正能夠引領未來經濟社會的發展與生產生活方式的深刻變革。