一種減小傾斜誤差影響的免棱鏡對中桿

李 行,耿利川,武 靜,賈寶川,陳 朵

(1.河南省地質礦產勘查開發局第四地質勘查院,河南 鄭州 450000;2.許昌學院 城市與環境學院,河南 許昌 461000)

當前社會對現勢性地形圖的需求日益迫切,需要高頻率進行測繪工作。全站儀作為一種數字化測圖常用的測量儀器,適合在城市小區、道路以及遮擋物較高、衛星信號不好的區域開展數字化測圖[1],與無人機攝影測量技術形成了優勢互補。免棱鏡全站儀利用激光照準測點是一項成熟的技術,其測量原理與傳統全站儀基本相同,只是結合了免棱鏡測距技術。該技術利用光照到物體表面會發生漫反射這一原理,通過測得的時間差計算得到待測距離[2]。點坐標測量方法仍采用目前應用最廣、精度最高的全站儀極坐標法[3]。在后視定向和轉站這兩個操作環節通常需要人工手持扶正對中桿,但由于搬運、撞擊等原因很容易造成對中桿桿體彎曲或氣泡螺絲松動,導致立桿時對中桿的圓水準氣泡雖然居中,但對中桿仍處于傾斜狀態,使得形成的后視點坐標和照準點坐標在平面坐標上很難完全重合;另外在不動產界址點測量、工程上帶狀地物拐點坐標測量等待測點位分布較離散的場景,采用單站測量模式已無法滿足大比例尺測圖的要求,需進行多次轉站測量[4],而轉站過程中累積的點位誤差又將直接影響全局測量的整體精度[5],因此減小對中(桿傾斜)誤差對提高觀測精度具有重要意義。目前,減小對中桿傾斜誤差的途徑主要包括采用三角支架對中桿代替普通對中桿和測前校正對中桿上的圓水準器兩種,前者易受全站儀頻繁搬站影響,且在測量作業過程中對中桿需經常移位以避讓過往車輛,復位調平影響工作效率,便攜性較差,對對中氣泡的依賴度較高;后者在現場測量時仍存在對中偏差,或需要較長時間去保持氣泡居中,測圖效率較低。

針對上述兩種方法的局限性,考慮到水平角對平面測量的影響較大[6-7],本文對常規對中桿進行了局部結構改進,研制了一種配合免棱鏡全站儀使用的免棱鏡對中桿[8],在理論上能顯著減小對中桿傾斜誤差。本文主要闡述了該對中桿的設計和使用方法,并就對中桿傾斜誤差對測量轉點誤差的影響進行了實驗分析。

1 對中桿的設計

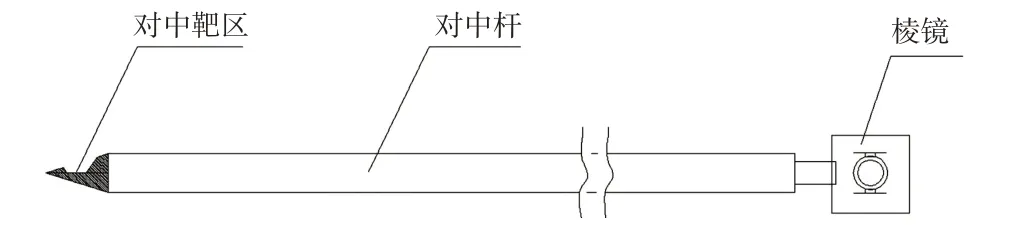

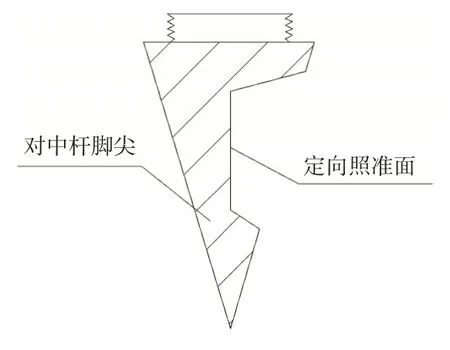

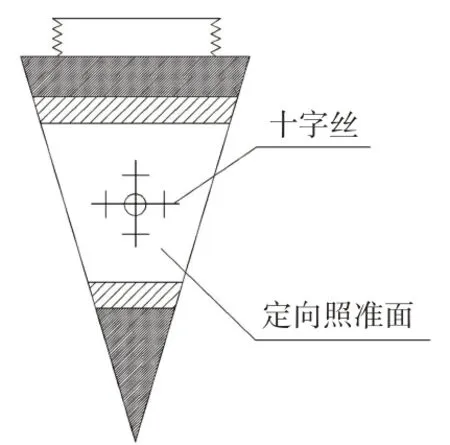

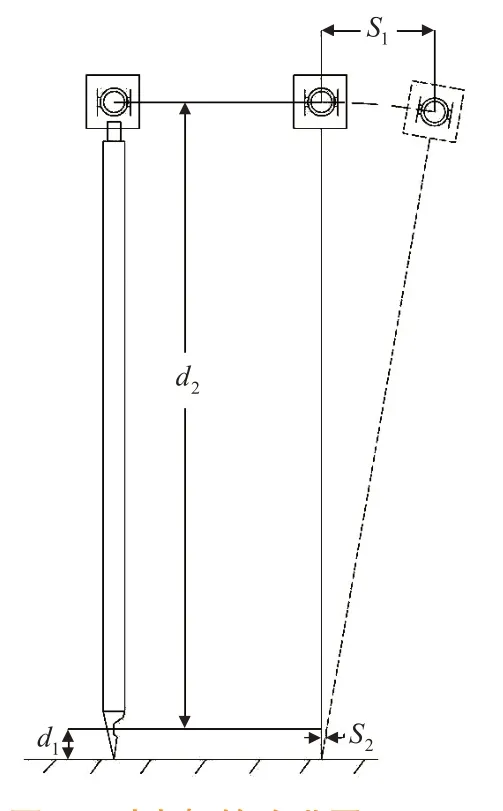

在對中桿現有結構的基礎上,增加了底部免棱鏡激光定向照準靶區,如圖1所示,并對對中桿底部圓錐體腳尖結構進行了改造。結構細節上,中部沿圓錐軸線挖去半圓錐(圖2),改圓錐曲面為豎直平面,形成一個對中照準面;并蝕刻照準十字絲(圖3),形成一個十字對中靶區,便于免棱鏡全站儀激光定向照準。

圖1 改進型對中桿設計圖

圖2 對中桿腳尖側面

圖3 對中桿腳尖正面

2 對中桿的使用方法

2.1 改進型對中桿的工作原理

全站儀后視定向照準部位一般為對中桿頂部的棱鏡中心,但受對中桿性能和人員扶桿穩定性的影響,日常測量時棱鏡中心和后視定向點在平面上的坐標會存在偏差S1(圖4),由于棱鏡桿傾斜造成的水平偏移距離相對于棱鏡桿長度是微小值,棱鏡桿傾斜角度很小,一般不超過3°,因此本文暫不考慮對中桿傾斜造成的棱鏡中心與地面的間距變小對待測點高程測量的影響。改進型對中桿的工作原理為通過降低照準高度,將偏差值S1縮小至S2。

如圖4所示,根據相似三角形的原理,則有:

圖4 對中桿的改進原理

通過進一步推導可得:

式中,d1為定向十字絲交點與所處地面測點的距離;d2為棱鏡中心與定向十字絲交點的距離。

由式(2)可知,d1/(d1+d2)即為影響傾斜定向誤差的系數;d1相對于d2是微小量,d1值越小,該比值越小。以常用的2 m棱鏡對中桿為例,小棱鏡距離地面高約為1.35 m,假定S1為2 cm、d2為130 cm、d1為5 cm,將數據代入式(2),得到d1/(d1+d2)約為0.037,S2約為0.07 cm,測得的對中桿實際傾斜偏差降低至原來的4%。考慮桿短、照準部位高的極端情況,假定d1為10 cm、d2為1 m,得到d1/(d1+d2)約為0.909,即在同等觀測條件下,照準改進后的對中桿底部靶區相較于照準棱鏡,測得的對中桿實際傾斜偏差降低至原來的9%。

2.2 對比實驗

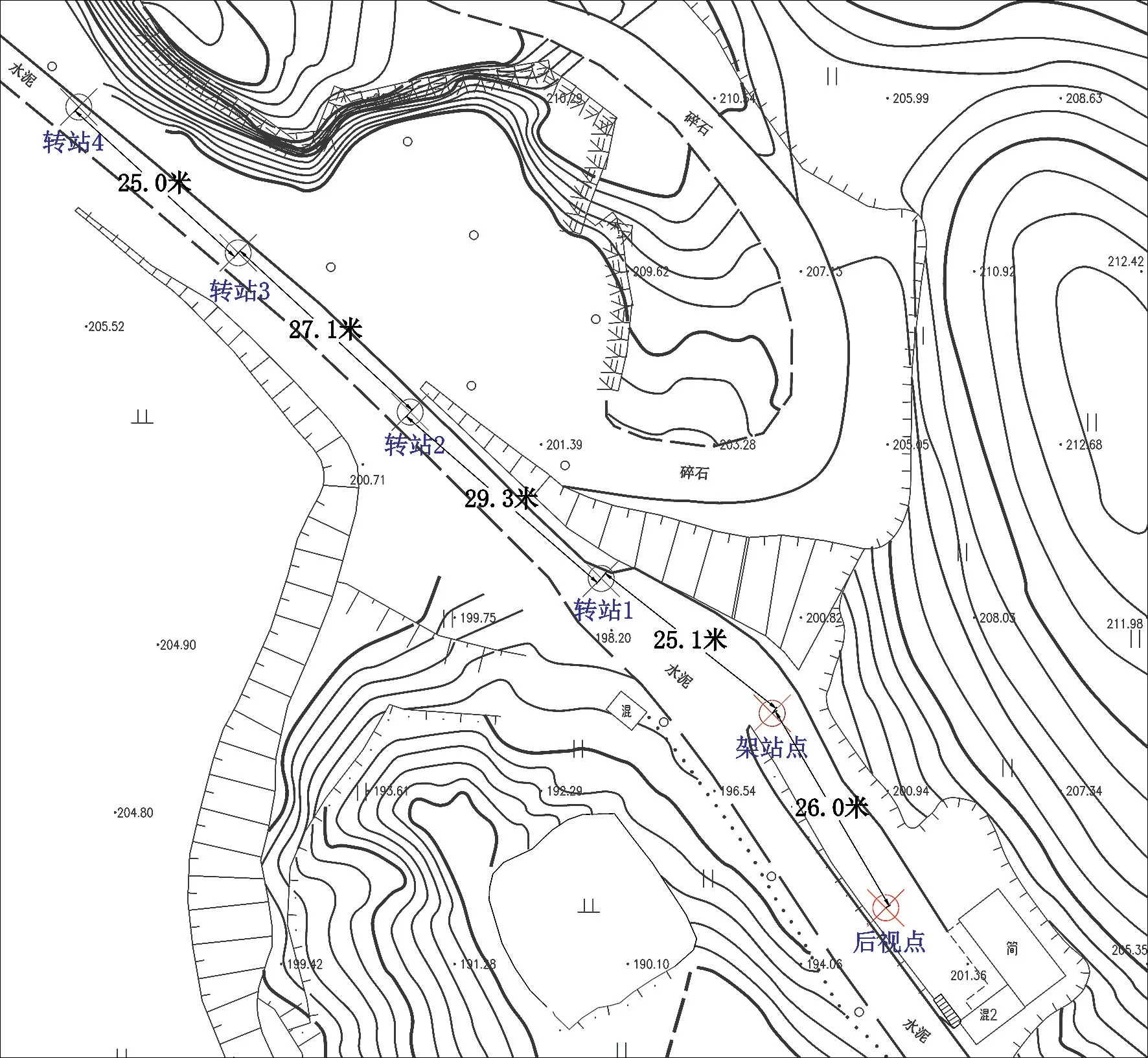

為了檢驗改進后的對中桿使用效果、分析對中桿傾斜誤差對測點誤差的影響,本文基于免棱鏡全站儀,采用極坐標法測量點坐標,通過控制變量的方法,對目標點的平面坐標進行測量實驗。本文采用GPS RTK測量技術,選用“基準站+移動站”的模式,在固定解狀態下進行點位觀測,每個測站點復測3次取平均值,單次觀測精度理論優于1 cm。測得6個點的平面坐標和高程,其中兩個點作為測站點和后視定向點,其余4個點作為轉站驗證點,實驗站點分布如圖5所示。

圖5 實驗站點分布圖

為簡化實驗,突出重點,實驗做以下限制:

1)根據“遠定向、近觀測”的原則,控制參與實驗的6個點位之間的距離,保持點位間距在25~30 m之間,避免測站間距變化所導致的點位誤差擴大或減小。

2)考慮到對中桿旋轉180°的測量法原理[9]對消除對中桿傾斜誤差的影響,整個測量轉站過程中棱鏡鏡頭相對對中桿水平方向不發生轉動。

3)實驗前將對中桿對中氣泡定向進行微調,使棱鏡朝向全站儀時,對中桿存在垂直于視線方向(測站點與轉站點連線的垂直方向)的明顯傾斜誤差,同時存在視線方向的傾斜誤差。

兩次實驗測量點位的平面坐標如表1所示。

表1 實驗測量點位統計表

2.3 實驗結果分析

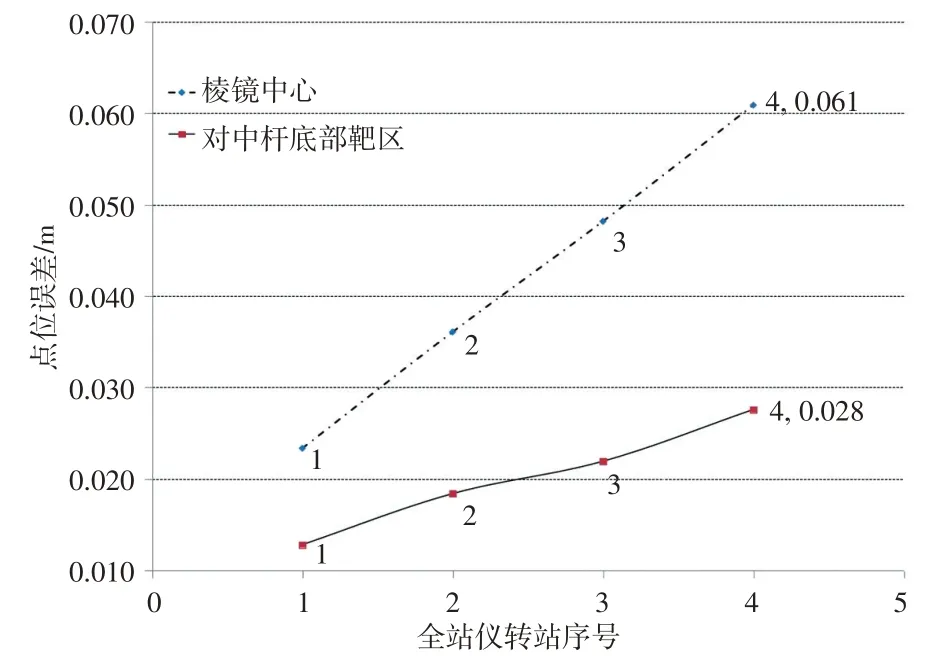

本文對采用棱鏡模式照準棱鏡中心與采用免棱鏡模式激光照準對中桿底部靶區(十字絲中心交點)測得的4個轉站點坐標進行處理,并與GPS測定的轉站點坐標進行對比,結果如圖6所示,圖中橫坐標表示全站儀轉站序號,縱坐標表示免棱鏡全站儀在選擇不同照準部位時測得的轉站點坐標與GPS測定坐標之間的點位距離,即點位誤差;虛曲線和實曲線分別表示照準棱鏡中心和照準對中桿底部靶區所產生的點位誤差隨轉站次數增加的變化情況,曲線曲率(曲線與水平方向夾角)反映了點位誤差變化頻率的高低。

圖6 點位誤差對比圖

由圖6可知,無論轉站時后視照準部位是棱鏡中心還是對中桿底部靶區,點位誤差均隨免棱鏡全站儀的轉站次數增加而不斷增大;照準對中桿底部靶區十字絲中心與照準棱鏡中心相比,點位誤差的變化頻率較低,誤差增加速度較慢。對比觀察同一轉站點上的點位誤差可知,照準棱鏡底部靶區所產生的點位誤差值約為照準棱鏡中心的50%。

結合本次實驗限制條件可以分析得出:

1)免棱鏡全站儀測得的轉點坐標點位誤差將隨轉站次數的增加而不斷增大,受對中桿傾斜誤差的影響,這種點位誤差的累積增大速率明顯加快。

2)相較于照準棱鏡中心,照準對中桿底部靶區的點位誤差累積增長速度明顯放緩,在有效轉站次數內的點位誤差降低約50%。

綜上所述,改進后的對中桿能有效減小傾斜誤差對測點誤差的影響,證明減小對中桿傾斜誤差能有效減小測點誤差,提高免棱鏡全站儀的測點精度。

需要注意的是,由于實驗前提條件的極端設定,在實際測量工作中很少出現同時具備全部實驗條件的情況,因此本次實驗結果反映的是對中桿傾斜誤差對點位誤差的一種極端影響情況;另一方面,由于測點誤差除受對中桿傾斜誤差的影響外,還受儀器誤差、人眼照準誤差以及氣象誤差等其他因素的綜合影響,單一減小對中桿傾斜誤差對提高測點精度的效果相比理論效果會有所減弱,上述實驗結果也驗證了這一點。

3 結語

與現有對中桿相比,改進后的對中桿受后視定向扶桿時桿體晃動、對中桿微形變以及對中氣泡失效的影響大大降低,傾斜誤差顯著減小,理想狀態下約能減小50%的測點誤差,從而有利于提高免棱鏡全站儀的轉點測量精度,且降低了后視與轉站持桿人員的操作難度,提高了工作效率,尤其適用于城區巷道、地下道等需要多次轉站的測量場景。

然而,對中桿的這一改進功能在使用環境上具有一定的局限性:由于激光照準部位較低,僅適用于地形平坦、地面無茂密植被遮擋、全站儀能清晰照準對中桿底部十字絲標志的場景,而在草地、積水等近地表處通視較差的環境中不適用;另外由于免棱鏡測距的測程較短,不適用于遠距離轉站測點。