談民族合唱編創中的幾種特色手法

●曾令榮

近年來,我國合唱事業蓬勃發展,合唱團越來越多,演唱水平也越來越高,不同風格的好作品逐漸多了起來。但總體來講,短時間內合唱作品還處于供不應求的狀態。民族風格的合唱作品一直受到廣大團隊的喜愛。這幾年,年輕作曲家的不斷加入,壯大了民族合唱編創的隊伍,然而由于經驗上的不足,編創多少會遇到一些技法上的困擾。筆者有八年的合唱團員經歷,近十年來一直在廣西民族合唱編創領域探索、努力,現結合自身經驗和幾首作品談一談民族合唱編創中的幾種特色手法,與廣大同仁共同探討,希望能拋磚引玉。

民族合唱的編創不可避免地要對民族音樂元素進行提煉、加工,既要做好音符上的文章,又要做好唱詞的處理,還要注重結構的布局。可以說,這三個重要因素處理好了,作品也就立起來了,倘若還能出點新意,作品就更能凸顯特色。以下是筆者實踐中常用的一些方法。

一、推陳出新的創作方法

保持音樂素材的統一性在音樂發展中至關重要,這是保留原始民族音樂個性的基礎。運用一些不常用的手法能使音樂在保持素材集中的前提下獲得獨特的效果。

(一)倒影手法

將原型各音作等距離上下翻轉的模仿(音程關系要一樣)稱為倒影。在《星星伴月亮》這首作品中,對比段起句上行的旋律骨干音FbAbBCbEF 就是主題段落第三小節(主題動機)下行旋律骨干音CAGFDC 的翻轉(向上純四度移位)。因為旋律線條翻轉,調性也由大轉小,音樂色彩對比就很強烈。仔細觀察不難發現,僅僅兩個小節以后,原型主題緊接著又出現了,不過此時調門升高,樂句也得到發展,熟悉的材料又產生了新鮮感;對比段落結束處的四個音bBbEbAF 又是主題段落結束四個音CGDF 的倒影(向上小七度移位),完成了落音回歸。在此思維上,創編還可嘗試逆行或者倒影逆行等手法。

譜例1:

(二)用高度提煉的素材做創作動機,派生出所有的結構段落

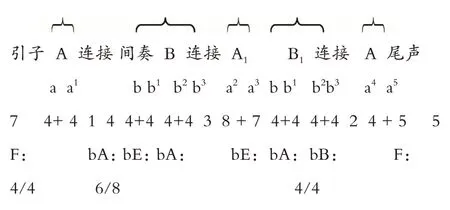

混聲合唱《海耕謠》的音樂主要取材自流行于廣西北海以及欽州等“廉州話”地區的民間曲藝“老楊公”里的唱段“棹船調”,還借鑒了京族民歌《黨的恩情深似海》。主題段落在原始民歌基礎上高度提煉而來,優美動聽,第一個樂句作為主題核心材料有很強的可塑性。全曲分為五個段落(A B A1B1A),第三段是第一段旋律的變形再現,第五段是原型再現,第二段(也是由核心動機發展而來)、第四段兩個段落分別是中部及其重復,整曲是三部—五部曲式的布局。但調性、節拍卻是三部性的,即兩端是F大調、4/4拍,中間三個段落是bA大調、6/8拍,形成單三部—五部曲式與三部曲式的融合全新結構。結構圖示如下:

(三)橫向素材縱向使用

在一些篇幅稍長的民歌中,可以嘗試將先后出現的橫向旋律片段根據需要提煉并剪輯,通過復調手法安排在同時進行的不同聲部中相互補充。男聲合唱《趕歌圩》的中間慢板部分,筆者就是提煉那坡過山腔《壯鄉美》的兩個旋律片段作為核心動機安排在高低聲部,并發展成整個中部。主題經過聲部輪換、聲區交替、強弱對比,很好地刻畫了壯族小伙渴望在歌圩場與心儀姑娘對歌的心理,表達了他們對純真愛情的追求。

譜例2:

二、文學思維確定音樂結構

對于合唱編配非常重要,謀篇布局,單三部曲式、復三部曲式、回旋曲式等都是創編者立即就能從音樂角度想到的。在一些民謠合唱(可簡單理解為兩首及以上民歌串聯)體裁中,這些專業的曲式結構往往不能很好地解決實際問題,此時如結合民歌的音樂形象、背后的故事或傳說,形成一個完整的文學意象(故事梗概),那么幾首民歌的先后排序就出來了。在民謠合唱《再唱連就連》中,筆者選取了河池市不同地區的幾首山歌(《武篆調》《嘟啷調》《三板腔》《下枧河水清悠悠》)作為素材(經過提煉加工后使用)。反復研究之后,筆者腦子里形成了一個愛情故事的簡易臺本:在外務工的阿哥觸景生情而思念在家鄉的阿妹,曾經的畫面不斷浮現——阿哥阿妹牽手在春天的山水之間游玩,農忙季節阿哥阿妹在稻田里進行插秧比賽。留在家鄉的阿妹也在思念阿哥,唱起了《三板腔》:“打爛花碗砌花街,砌條花路等哥來,十年不來十年等,再不移花別處栽。”此時阿哥阿妹像是心有靈犀,隔空對起了歌,“連就連”與“山歌好比春江水”的主題以復調的形式同時唱出來,最后通過聲部的疊加、調性的轉換將情緒推向高潮。故事梗概濃縮成小標題,就形成作品的結構:“踏春”“勞作”“思念”“定百年”。接下來所有的技術動作,如音區選擇、聲部安排、唱段銜接、和聲運用等都要緊貼四個小標題的意象而展開。

一些先詞后曲的創作合唱也可以借鑒以上做法,例如混聲合唱《喜鵲登枝》的歌詞有很強的敘事性,是以一對青年男女(壯族小伙百果王、瑤族姑娘金蠶娘)從相遇、相知到相愛并最終喜結連理的過程為敘述脈絡,筆者經過反復構思,決定用講故事的文學思維來設計作品的結構,以“約會”“迎親”“喜宴”“洞房”四個音樂主題來詮釋歌詞的敘事脈絡。音樂結構為帶引子與尾聲的再現三部曲式,“約會”與“迎親”主題構成主部,中部“喜宴”“洞房”為再現部。

三、巧用非樂音

大量非樂音(沒有具體音高的音)的使用是現代作曲技法的一大特征。在民族合唱作品中使用非樂音,歸結起來主要體現在兩個方面,即模仿大自然的聲音和運用方言說唱。

(一)模仿大自然的聲音

通過身體的各個部位(或借助特定道具)發出的聲音來模仿溪流、大海、雷電、風雨、汽車行駛等聲音,可以增強音樂的生動性。在《喜鵲登枝》的中部,筆者用踏腳與擊掌來模擬民族鼓的敲擊,用口技、口哨來模擬鳥叫,取得生動活潑的音樂效果。混聲合唱《阿哥阿妹來跳坡》的插部則通過次女高與女低音聲部口技模仿苗族姑娘服裝上銀飾擺動的聲音。

譜例3:

(二)方言說唱

方言的運用是民族合唱的一大特色,巧妙地運用方言在給演唱和排練帶來趣味性的同時又增加了作品的辨識度。簡單說來,將當地一小段或者幾句話用特定的節奏說出來就成了方言說唱。如果要做更深層次的處理,可以從句子里面提煉出最具特色的小句或詞組進行精心的節奏設計,不同的聲部擔任不同詞組的說唱并形成一定的循環方便記憶。《喜鵲登枝》《阿哥阿妹來跳坡》的方言段落都是用這種方法寫成,都在方言說唱的基礎上融入大自然的模擬聲,舞臺感和戲劇感都非常強烈。前一首作品描寫“喜宴”的熱鬧景象,后一首作品在此基礎上加入苗族高腔的原生態領唱,表現苗族跳坡節的盛大場面。

譜例4:

一些以樂音為主的作品,適當地在間奏或連接部分用一點方言說唱,可以加強樂曲表現力。女聲表演唱《裙擺擺》在領唱出來之前的4 個小節連接部,用桂柳方言將“裙擺擺、袖擺擺、肩擺擺、手擺擺”核心詞組“唱”出,力度漸強并強收,先揚后抑,引出相對安靜的領唱片段,增強了感染力。混聲合唱《鴛鴦·西水》的間奏部分,筆者用粵語將流行于西江流域的水上童謠“唱”出,增加了作品的古典韻味。

四、拓展和聲風格

在實踐中,一些朋友或多或少都會為民族風格的旋律配和聲而感到苦惱:用多了,功能和聲就會風格不統一;都用民族和聲則缺少動力。既要有動力又要有色彩,更要符合音樂形象,筆者也常常為找到合適的和聲連接而反復修改。單一和聲解決不了問題時,就要考慮做和聲風格上的拓展,一般來說,向流行和聲、現代和聲方向拓展都會收到不錯的效果。

(一)向流行和聲方向拓展

通常四五度疊置的和聲提供色彩,三度疊置和聲提供動力,能不能將二者結合,答案是肯定的,流行和聲里9/6、7(sus2)、7(sus4)、9(sus4)、maj13 等常用結構的和弦就可以很好地解決問題。例如F大調的旋律音c2相對應以上結構,可以配的和弦有以下六種:F9/6、Bb9/6、D7(sus2)、D7(sus4)、G9(sus4)、Ebmaj13(譜例5),再加上其他常用的三度疊置和弦如F、Dm7、D7、Dbmaj7、Bbmaj9、Bb9、Gbmaj9(#11)等,就大大豐富了可選擇的范圍。根據和聲連接的前后關系、情緒渲染的需要、個人喜好等來選擇合適的和弦,就可以完成音樂形象的塑造。流行和聲作為點綴,在筆者的諸多作品中經常使用。

譜例5:

一些優秀的合唱團人數雖然很少,甚至五六個人就可以唱出很豐滿、很有色彩的和聲效果,除了音準好、音色統一,很重要的一點就是各個聲部少唱重復音或不唱重復音(一個聲部一個音),那么以七和弦為基礎的流行(甚至爵士)和聲就是首要選擇,這在阿卡貝拉編創上尤為重要。4 個聲部可以唱出完整的七和弦、省略五音的九和弦,5 個聲部可以唱出完整的九和弦、省略五音的十一或十三和弦,6個聲部可以唱出完整的十一和弦、省略特定音的十三和弦、各種屬變和弦。

(二)向現代和聲方向拓展

民族合唱運用現代和聲,目前主要表現在音塊的使用上,這種方式用來模仿自然界的某些場景(如群體昆蟲的飛舞或鳴叫、鬧市的喧囂、飛機的起飛等)或渲染某種特定的氛圍有很好的效果。筆者在《喜鵲登枝》中就通過聲部分配,同時唱出整條音階的方式來表現“喜宴”中人們的歡呼。

譜例6:

以上是筆者在民族合唱編創中常用的特色方法,所有的技法都是為音符、唱詞、結構這些核心要素服務的,不在乎用得多少而在乎用得是否恰當。在保留民族音樂元素特質的基礎上,將作品的核心要素有機融合起來,再出一些新意,增加一些辨識度,才能談得上對優秀的民族音樂文化的創造性轉化、創新性發展。