箏曲《蓮花謠》中傳統音樂元素的傳承與創新

●羅新儀

《蓮花謠》取材于浙江民間生活,箏曲的創作不僅保留了地方音樂特色,也融合了西方現代音樂技法,通過調性色彩轉換、多段體的結構布局、風格多變的旋律,刻畫出蓮花婀娜多姿的形象,表現了蓮花高潔傲然的情操。本文以探究傳統音樂元素在《蓮花謠》中的傳承與創新為切入點,提取了“蓮花落”和中國鑼鼓音樂兩大傳統音樂元素,從調式調性、節拍節奏、曲式結構、表演形式等方面對樂曲進行分析和研究,并對箏曲創作進行深入的思考。

一、《蓮花謠》對傳統音樂元素的傳承

現代著名作曲家王建民先生的創作根植于中國民間音樂傳統,他認為中國多民族文化共融的社會現實決定了中國音樂具有豐富的內涵,不能用某一種寬泛的風格來概括,一直提倡以特定民族的音樂風格管窺中華氣派之一斑①孔志軒:《來自草原上的當代贊歌——王建民〈第五二胡狂想曲〉創作評析》,《人民音樂》2020年第6期。。《蓮花謠》選材基于傳統民間音樂,將中國傳統音樂元素紹興“蓮花落”的曲藝特點與中國民間鑼鼓音樂相結合,是一首極具民族風味的音樂作品。

(一)紹興曲藝“蓮花落”

“蓮花落”起源于浙江紹興,既有“說”又有“唱”,所謂“說唱結合”的地方曲藝,在宋元時期就已流行。“蓮花落”演唱生動活潑,歌詞與市民生活相關,最先以一人打板一人演唱的形式,后為了豐富演唱形式,加入四胡伴奏,隨著表演形式的多樣化,加入的民族樂器逐漸豐富,有二胡、琵琶、笛子等。

1.二凡唱腔板式的應用

二凡唱腔在浙江曲藝“蓮花落”的表演中頗有用處,其唱腔音色高亢、激越,常用拖腔,旋律自由多變,完全不受節拍的限制,板式多變,分為慢板、中板、快板、倒板、浪板五種。其中倒板和浪板是散唱散伴的形式,前三種為散唱整伴的形式,在旋律進行中,伴奏通常比長腔更快。在箏曲《蓮花謠》中,慢板和中板稍有體現。

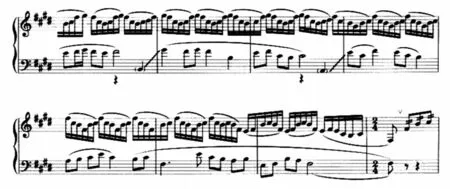

慢板,又稱慢二凡,舒緩抒情,多用抒情長腔。樂曲的廣板接近尾聲部分(見譜例1),變化重復慢板的抒情優美的主旋律,配合連貫的右手搖指技法和左手此起彼伏的三連音織體,由譜例可見,右手主旋律音型寬松,多為四分音符和長音,就像慢二凡多用的抒情長腔,左手則是密集的三連音伴奏,伴奏音型比主旋律密集,與二凡的緊拉慢唱有相似之處。演奏時注意搖指的力度變化和左手三連音的連貫流暢,清晰的旋律線條在中高音區流動,聽覺上有一種明亮、通透、質樸的感覺。

譜例1:

中板,又稱流水二凡,旋律明快流暢,多用于敘事(見譜例2)。樂曲慢板的第二部分,左手旋律為主要聲部,右手以分解和弦琶音為織體為左手伴奏,十六分音符快速而連貫地跑動,伴奏音型比主旋律密集,與二凡唱腔中伴奏唱得快有異曲同工之妙。左手抒情的旋律好似蓮花在微風中搖曳,右手輕快流暢的伴奏音型像荷葉上掉落的小水珠。演奏時,注意左手中低音區的旋律連綿起伏,可用小拇指撥弦,使得音色深沉厚實、圓潤飽滿。右手琶音可用提彈技法,音色需要帶有顆粒性與連貫性。

譜例2:

2.三聲部表演形式的借鑒

紹興“蓮花落”演唱歡樂有趣,唱詞通俗,與市民生活息息相關,其表演形式采用的是三人一組,早先無絲竹伴奏,由一人主唱,一人打板,另一人與打板者一起幫腔,后來加入四胡伴奏,變為一人主唱、一人打板、一人拉四胡的表演形式。幫腔則變為由樂器演奏表現,同時起到渲染氣氛、加強感情色彩的效果。在箏曲《蓮花謠》中,作者在聲部的分配上,借鑒了“蓮花落”三人一組的表演形式,采用三聲部的創作來展現。慢板中,高聲部為主旋律,相當于“一人主唱”,下聲部貫穿其中的“升do”,相當于“一人打板”,在每一個二分音符的第二拍出現的短琶音,相當于“幫腔”。主旋律在高音區,音色清澈明亮,溫柔舒展,左手的“打板”伴奏,使用連續的切分音,同音反復,襯托“主唱”,演奏時輕輕用小拇指撥弦,音色更加自然,好似輕柔的薄霧在空氣中若隱若現,表現出蓮花在薄霧還未散去的清晨,輕輕擺動婀娜的身姿,隨風搖曳的美好畫面。

3.二人轉表演形式的轉化

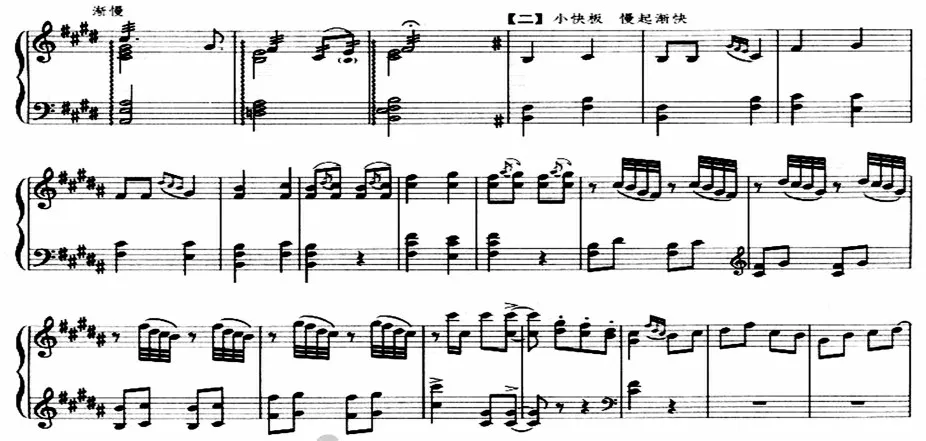

紹興“蓮花落”最早是以說唱的形式,一人主唱,一人和唱。最初這種表演形式稱為“牌歌”,主唱者打板吟唱,和唱者伴唱,這種表演形式被各地方戲吸收,將這種二人配合邊唱邊演的表演形式稱為“二人轉”。箏曲《蓮花謠》活潑跳動的小快板和氣勢恢弘的急板,與紹興“蓮花落”“二人轉”的表演形式有著微妙的聯系。小快板主要運用輪搓這一演奏技法,右手聲部好似“主唱”,左手像應和配合的“和唱”,在音區的變化上,作者做了別出心裁的設計,右手高音區和左手低音區交替,好似“二人轉”中一呼一應、一問一答的相互唱和的方式,音樂流動性強。

急板部分的旋律也體現了“二人轉”的表演形式,左右手旋律相同,交替進行演奏,右手連續低沉的搖指與左手的大搓進旋律模仿進行,生動地表現出蓮花和暴風雨兩個形象的對抗,展現了蓮花在風雨中仍然堅挺“搏浪”的頑強形象。演奏時需要極強的爆發力和強有力的音色,突出內在的張力。

(二)京劇鑼鼓音樂

鑼鼓音樂在中國傳統音樂中占有重要地位,它將東方藝術的民族特色與藝術氣概完美融合,種類繁多,有清鑼鼓樂、鼓吹樂、吹打樂等。眾多音樂要素中,鮮明的節奏無疑是鑼鼓音樂的精髓,配上強烈的音響,緊張而極快的速度,表現出鑼鼓喧天的熱鬧喜慶場面。在《蓮花謠》活潑靈動的小快板中,王建民先生大量吸取鑼鼓音樂中的節奏特點進行創作,生動地表現蓮花起舞的音樂形象。

1.多變的節拍節奏

中國鑼鼓音樂的節奏組成以一、三、五、七這四個節奏為基本組成單位,即一數式:×(一拍),三數式:×××(兩拍),五數式:×× ×× ×(三拍),七數式:×× ×× ×× ×(四拍),并在原有數式的基礎上,在不改變時值長度的情況下加入新的節奏型,發展成二、四、六、八數式,稱為“加花變化”。《蓮花謠》小快板的開頭前4 小節,采用1+1+3 的數式疊加(1 和3 代表數式),第5—8 小節采用三數式的加花變化,由× × ×× ×加花為××××××(見譜例3)。每一種數式最后一拍都以全音符結束,如×× ×或×××××,表示一種停頓感,增添樂曲的激情與活力。小快板演奏時,通常會用“捂弦”的演奏技法來加強停頓感。演奏時注意手掌側面按壓還在振動的琴弦,指尖的快速觸弦與離開,增添音色的彈跳性,描繪出蓮花輕快靈活的舞動搖曳形象。

譜例3:

2.形象的戲韻模仿

在京劇戲曲的伴奏中,鑼鼓音樂是必不可少的一部分,鑼鼓音樂的伴奏也常出現戲韻繞梁的音調特征。京劇的唱腔中,常出現頓音、顫音和大幅度的滑音等,使唱腔頓挫分明,富有動感和樂感。在小快板主題中,作者多處運用顫音、回滑音,左手的點音相當于戲曲的“頓音”,右手還有“雙托”的技法,模仿戲腔的抑揚頓挫,表現了濃郁的中國民族音樂風味。大量的顫音、滑音都需要左手按弦實現,演奏時注意左手按音的松弛,富有彈性,給人輕巧愉快之感。

3.“螺螄結頂”的創作手法

鑼鼓音樂中,有多種特有的節奏變化形式,其中最常用的就是節拍遞增和遞減,節拍遞增稱為“修寶塔”,節拍遞減稱為“螺螄結頂”。最典型的“螺螄結頂”的創作手法是聶耳創作的一首人們耳熟能詳的民樂合奏——《金蛇狂舞》,具體表現在數式的遞減,從七數式到五數式,再到三數式,最后回到一數式的音符時值逐漸遞減。在《蓮花謠》中,這種手法體現在小快板第二部分,從節拍上可以明顯地看出,5/4 拍、3/4 拍、2/4 拍交替使用,右手的主旋律依次由5/4拍減少到3/4拍,最后遞減到2/4 拍,跌宕起伏的節拍增強了音樂的流動感和動力性。每個小節都以四分音符結束,增強停頓感,與富有張力的左右手輪搓配合得恰到好處,在力度處理上,可以每組節拍一強一弱地處理,豐滿了音響效果,增添了音樂情趣。

二、《蓮花謠》對傳統音樂元素的創新

《蓮花謠》這首箏曲創作于1995 年末。在西方現代音樂的影響下,20 世紀的中國音樂部分作品在創作中,開始體現西方的無調性音樂與中國傳統音樂相結合的突破和創新。這個時期的民樂作品,既保留中國傳統音調,又借鑒西方無調性、自由而不規整的特點。在古箏曲的創作中,《蓮花謠》便是一首傳統音樂作曲技法與西方現代音樂相結合的現代箏曲。

(一)別具一格的人工定弦

從調式調性上看,箏曲的定弦不像傳統箏曲以五聲音階為一個周期循環排列,《蓮花謠》的定弦在五聲音階的基礎上加入了半音,定弦從最高音開始,出現小三度—大二度—大二度的循環反復,這種連續的五度音程循環交替的音階排列,產生了許多八度周期定弦不會出現的調性,整首樂曲頻繁的調性轉換,體現了現代音樂的特點。《蓮花謠》以E 宮調式為基礎,進行了六次轉調,頻繁轉到近關系調B 宮調式,也有轉到A 宮調式,由A 宮調式轉為D 宮調式等。這樣的調性特點,保留了中國五聲調式的傳統風格,實現在不同調式中進行轉調,使得在全曲恬靜的音樂中時而會出現靈動的點綴,既有調性豐富、變化多端的現代音樂風格,又不失中國傳統音樂的古樸典雅。

(二)中西融合的曲式結構

從曲式結構上看,箏曲《蓮花謠》打破了三段體的傳統音樂結構,運用多段體的創作思維,全曲具有唐代大曲的結構特征,速度由慢而快,分為三部分:散序(引子部分)—中序(慢板部分)—破(小快板、急板、廣板、尾聲四個部分);采用中國傳統音樂散、慢、中、快、散的結構布局,體現在散(引子)—慢(慢板)—中(小快板)—快(急板和廣板)—散(尾聲)無不表現著對中國傳統文化的傳承與追求,在段落中出現“小標題”,生動形象地概括出蓮花的形態,這樣別出心裁的設計富有創造力與表現力。

《蓮花謠》的創作不僅有著傳統曲式結構的特征,也融合了西方音樂的曲式結構,若按照西方的音樂創作手法來看,此曲是一首帶有引子和尾聲的復三部曲式①劉暢:《淺談箏曲〈蓮花謠〉的曲式結構及演奏特點》,《北方音樂》2018年第8期。,具體結構為:引子—呈示部(慢板)—展開部(小快板)—再現部(廣板)—尾聲。箏曲在曲式結構上的中西合璧,使西方的曲式與中國的音樂和諧相融。

(三)獨具匠心的旋律寫作

《蓮花謠》的多段體特征,是通過旋律的變奏來實現的,其主題旋律五次變奏,幾乎貫穿全曲,通過旋律的加花、演奏技法的改變、演奏音區的變化、伴奏織體的變換來呈現。

初次呈現是在慢板的開始部分,右手主旋律在高音區緩緩出現,這時的演奏力度稍弱,好似清晨的薄霧慢慢散去,蓮花若隱若現,音符漸漸展開,緊接著迎來第一次變奏(見譜例2),此時主旋律到左手的中低音區,舒展流暢的旋律,仿佛蓮花在婀娜舞動。

第二次變奏是在蓮花“起舞”的小快板部分,這里主要運用加花的手法,節奏稍密集,曲調輕快、跳躍活潑,左手在中低音區彈奏時值均勻地分解和弦,作為伴奏與右手連貫的搖指相襯,在歌唱性旋律中加入輕盈愉悅的伴奏,多處運用小滑音和休止符,輕松愉快的音樂表現了蓮花起舞展現風姿的喜悅與歡快的情緒,時而嬉戲打鬧的俏皮形象,極具趣味性。

第三次變奏出現在急板部分,這時的主旋律用強烈搖指來演奏,使用左右手交替演奏的方式,原本清新優美的主旋律變得干凈有力,富有沖擊力。

第四次變奏出現在“搏浪”的結尾部分(見譜例4),通過強烈的雙手和弦技法演奏主旋律,表現蓮花不懼風雨、堅定頑強的意志。

譜例4:

第五次變奏出現在廣板,右手搖指旋律變化,再現了慢板的第一主題旋律,緊接著主旋律移到中低音區,開始變化再現慢板第二主題的旋律(見譜例1),聽覺上由之前的明亮、開闊、質樸轉變為深沉、飽滿、厚實。左手的伴奏音型由一開始的分解式的琶音轉變到連續不斷的三連音織體,表現出雨過天晴,仿佛微光照進湖面泛起一層層漣漪的情景,贊頌蓮花圣潔高雅、清新脫俗的不凡品質。

三、對現代箏曲創作的思考

(一)扎根傳統民族音樂,探求古今音樂新聲

民族的才是世界的。箏曲創作在追求“現代性”的同時,也應該堅持作品的民族性。只有基于民族文化的音樂,才能走向世界,走進大眾的視野中。扎根于傳統民族文化的箏曲,許多經千百年傳誦,成為經典名曲,如《高山流水》《瑤族舞曲》《將軍令》《戰臺風》等,可能不像西方音樂作品那般絢麗多姿,但這些樂曲的創作體現的是本民族的特性,運用獨特的創作手法和音樂素材,彰顯著濃郁的地方特色和博大精深的民族文化。

箏曲《蓮花謠》之所以受大眾深愛,不僅依靠它優美動聽的旋律,更重要的是它以中國傳統音樂元素為基礎,體現在:調性在五聲調式音階基礎上變化,借鑒散—慢—中—快—散的結構布局,同時也運用“螺結頂”“修寶塔”等傳統的旋律創作手法,無處不在的民族元素,容易引發聽眾的共鳴,民族的歸屬感和榮譽感油然而生。

(二)挖掘傳統民族素材,營造雅俗共賞境界

王建民先生說過,“中國作品,尤其是民族器樂作品,應該用中國的民族音樂素材來創作,民族性是必不可少的前提”①李直:《將“大中國”的創作風格進行到底——訪著名作曲家、上海音樂學院民樂系主任王建民(上)》,《樂器》2013年第3期。,這也正是他創作中不斷追求的理念。在作品中采用聽眾耳熟能詳的民族音樂素材,既保持了富有民族特色的“俗”,又兼容了帶有古典韻味的“雅”之風范,體現古樸典雅的深層次審美標準,可謂雅俗共賞。

(三)借鑒西方現代技法,創新傳統音樂文化

20 世紀80 年代以來,西方的許多現代音樂技法流入中國,作曲家在創作中開始嘗試借鑒西方音樂中調式的轉換、音樂色彩的變化、豐富的演奏技法等,出現一批既有中國傳統音樂創作手法,又融合了西方現代音樂技法,中西特色相結合的民族器樂作品,使民族器樂朝著多元化方向發展。當然,在融合的過程中不能忽視“可聽性”,不能一味盲目地模仿西方復雜的和聲、多變的力度和絢麗的技法等,而忽略了傳統音樂的古色古香。正如福建師范大學音樂學院原院長、音樂與舞蹈學博士生導師葉松榮教授所指出的,“音樂是聽覺藝術,它首先必須滿足人們的聽覺審美需求”①葉松榮:《斷裂與失衡——中西視野下的西方20世紀“新音樂”創新的局限性分析》(修訂本),中央音樂學院出版社,2019,第139頁。。真正優秀的音樂是不能脫離時代、脫離群眾、脫離傳統民族文化的。

在《蓮花謠》中,王建民先生靈活地將傳統音樂元素進行巧妙的創新,很好地融合了現代音樂技法,又不失中國傳統民族音樂的特色,例如在調式調性上打破傳統五聲音階的單一調性布局,采用不規整的人工定弦,借鑒西方音樂的轉調來進行頻繁的調性轉換,增添音樂色彩。在結構布局上,《蓮花謠》以西方傳統的復三部曲式為基礎,融合中國古老的民族音樂元素,營造豐富多彩的音樂段落,還加入許多創新的演奏技法,例如拍琴板、多根弦搖指、刮左側琴碼等,極大地豐富了樂曲的音響效果,很好地推動了民族音樂的多元化創新。

結語

古箏音樂因古樸典雅、優美動聽而受大眾喜愛,在箏曲的創作中,需要在傳承傳統文化的基礎上,有選擇性地融合西方音樂元素,如何權衡把握民族音樂特色與吸收西方音樂技法,還需要我們長期的探索與實踐。作為一名習箏者,需要從多角度、多方面去分析作品,才能在未來的古箏學習中有更多的思考。