“禮”與“法”在鄉土社會治理中的較量與嬗變*

——磁性語文《鄉土中國》整本書閱讀項目式教學設計

□ 田新柱

【指導思想】

語文學習不同于數理化。數理化有嚴密的邏輯,能夠用精確的定律、定理、公式、表格和數據精準推理事物規律及變化;語文則包羅萬象,紛繁蕪雜,具有工具性、人文性、基礎性、應用性、思想性、時代性等特征。而且,語文教學過程及效果也很難像數理化一樣精準量化。因此,語文教學要激發學生的興趣,須挖掘學科和教材的魅力,讓精彩的課堂和學科活動像磁鐵一樣使師生沉浸于其中,這就是“磁性語文”提出的緣起。

雞蛋從外面敲開是食物,從里面啄開是生命。磁性語文就是要激活語文的內在磁力,激發出師生學習語文的原動力,讓語文學習成為師生生命的本能和自覺。磁性語文教學主張是基于杜威興趣核心觀點和米哈里沉浸(心流)理論而提出的師生雙方借助教材、項目、活動等路徑,通過充滿趣味、魅力和磁力的情境體驗逐步形成主動、自覺、熱愛、癡迷學習語文的教學理想。

“磁性語文”提倡項目式教學。相對于傳統教學,項目式教學具有實踐建構、深度學習和團隊合作等特點。其實踐性這一特點就決定了項目式學習過程是一個在情境中親自實踐體驗并解決問題的自主建構過程。其問題設計一般具有綜合性和挑戰性,解決路徑也必然大致連續完整。在活動進程中,同伴間的相互作用又會激發更高層次的思考,這些都有助于學生對知識和概念更深層次的理解。磁性語文項目式教學實踐能夠使師生在語文學習過程中產生興趣濃厚、目標明確、全神貫注、忘我投入,并產生持續強烈的愉悅感。

什么樣的項目式教學設計更具有磁性?一是讓學生共情。通過精選研討材料,創設仿真情境,激起學生的真實情感,讓課堂成為文本-教師-學生情感共振的磁場。二是讓學生思辨。通過巧設項目活動,制定任務驅動,激活并發展提升學生的思維,讓課堂成為師生思維激蕩的磁場;三是讓課堂生成。通過分組合作研討,思維碰撞爭鳴,加之教師的充分準備和預設必將積極促成教學效果的自然生成,讓課堂成為師生研究語言思維并實踐運用的磁場。

【教學目標】

1.借助具體案例,深化對《鄉土中國》中幾個相關核心概念的理解;并運用這些核心概念觀照基層治理中的現實問題。

2.結合現實生活中的實際問題,結合長老統治、禮治秩序等傳統鄉土社會的治理狀態遷移到現代社會進行比較思考。

【課時安排】

一課時

【教學過程】

一、話題導入

孔子畢生致力于恢復周禮,相傳他多次向老子問禮,希望改變禮樂崩壞的局面,借周禮重建社會政治秩序,也希望人人以禮行事,打造和諧社會。那么,在孔子眼里,禮究竟是什么樣的?怎么樣才算是合乎禮?孔子認為禮本乎心;為人處世要約之以禮,克己復禮;社會治理要依照禮來實行。兩千多年來的中國鄉土社會形成了長老統治下的禮治秩序,這種禮治秩序在社會現代化演進中正在發生著變化。這節課,我們就結合具體案例探討禮與法在鄉土社會治理中的較量與嬗變。

【設計說明】由闡述孔子對于“禮”的重視、思考和影響入手,打開思路,激發學生對禮治思想影響和變遷的極大興趣,順勢帶出學習任務。

二、案例研討

(一)先賢故事——尊崇禮制,守禮勝命

任務:從先賢故事中體會古人對“禮”的尊崇和堅守。

PPT出示故事梗概:

子路結纓——魯哀公十五年,衛國太子蒯聵發動政變,子路明知危險,還義無反顧地進城。子路在戰斗中因寡不敵眾被石乞用戈刺中倒在地上,鮮血直流,帽纓也斷了。子路認為“君子死,冠不免”,他掙扎起來不是趕緊拿武器逃命,而是從容地整理帽子。他剛系好帽纓,就被敵人趁機砍死了。子路本來可以不顧帽子,保命要緊;可他堅持遵循禮的要求,結果在用手結纓時喪失機會而身亡。

曾子易簀——曾子病危臥在床上,在墻角落里端著蠟燭的童仆說:“您鋪的這張席光潔華麗,這是做大夫的才能夠使用的呀!”曾參聽到了,馬上叫他的兒子曾元扶他起來,換掉這張席子。曾參說:“你還不如童仆愛我啊。君子愛別人按道德標準去做,小人愛別人才會沒有原則地順從和遷就。我現在能合乎道德準則而死去,我也就心滿意足了。”曾元趕緊搬動曾參的虛弱的病體換下來那張席子,結果曾參還沒躺好就去世了。

活動一:讀了以上兩個故事,請同學們思考并討論以下兩個問題:

1.子路為什么把戴好帽子這種今天看來微不足道的小事看得比他的性命都重要?

2.曾子都快要死了,為什么還堅持掙扎著換掉不合自己身份地位的席子?

小組討論,代表發言。教師點撥引導。

參考示例:

上面這兩個先賢的故事意在告訴大家:在我國古代,“禮”是最重要的東西,它比生命還重要。“禮”重視身份地位和與之相對應的衣食住行規制、言行舉止標準。在這兩個故事中,子路、曾子都是以身護禮的榜樣和模范。對于新時代的青少年來講,他們的這種行為是很讓人費解的;但是在漫長的農耕時代,人們把遵守禮節看得比生命都重要。在崇尚禮治秩序的傳統鄉土社會,人們把他們對“禮”的堅守勝于生命行為作為世代學習的楷模。

(二)小說情節——敬畏禮治,講仁求義

任務:從朱先生和冷先生調解白鹿兩家爭地風波一事感受鄉土社會中的禮治觀念和無訟思想。

PPT 出示小說《白鹿原》中白鹿兩家爭地情節概述:

李寡婦以地抵押向鹿子霖借貸。后來聽說白嘉軒買地出價高,就背著鹿子霖找冷先生做中人把同一塊地賣給白嘉軒,用地款還了鹿子霖的借貸。簽字畫押后,白嘉軒見鹿子霖在那塊地上耕作,為此白鹿雙方從口角到動手撕打并引來兩家近親斗毆,很快演變為白家和鹿家兩大家族之間界限分明的群毆,驚動了全村老少。最后冷先生及時趕到暫時解了圍。

白嘉軒手中有地契,認為自己占理,決定向縣政府投狀,鹿子霖那邊也準備起訴。白嘉軒到縣衙投訴,回家路上拐到白鹿書院找他姐夫朱先生,希望朱先生能給知縣打個招呼,這樣一來打贏官司更是勝券在握。朱先生早已了解到此事,假意說已經替他寫好訴狀,讓他回家后拆看。不料打開后發現上面是“致嘉軒弟:倚勢恃強壓對方,打頭訴訟兩敗傷。為家思仁兼重義,謙讓一步寬十丈”。白嘉軒沒主意,又請教冷先生。冷先生看完卻說自己這里也有一封信,內容字跡和白嘉軒手里的一模一樣,只不過題頭改成了“致子霖兄”。在冷先生主持下,最終兩家化干戈為玉帛,把土地還給了李寡婦,兩人還各自拿出一些錢和糧食接濟她。這起糾紛和平落幕,冷先生和朱先生的調解作用功不可沒。滋水縣令古德茂對這起糾紛化解大為感動,決定樹一塊石碑,批為“仁義白鹿村”。

活動二:學生閱讀了解以上故事情節,思考并討論下面的問題:

1.朱先生是白嘉軒的姐夫,為什么不讓自己的內弟打這場已經勝券在握的官司?白嘉軒明明有理,而且手中有地契,為什么最終還是撤訴了?

2.用當代眼光看此事件,產生糾紛的原因在于李寡婦,為什么斗毆雙方都沒有追究她的責任,反而把那六分水地歸還給她,還都白送給她一些糧食和銀元?

3.朱先生和冷先生調解白鹿兩家爭地風波并沒有去判斷兩家的是非曲直,為什么還受到縣令和眾人的一致好評?請結合《鄉土中國》相關闡述分析原因。

小組討論,代表發言,教師點撥引導。

參考示例:

過去鄉民產生矛盾糾紛,不注重律法,更看重情理,而族長鄉紳和有名望的人士維持鄉村秩序也更注重禮治。維護禮治規范主要靠的是滲入骨髓的傳統習慣,它與鄉土社會的差序格局相適應。白嘉軒和鹿子霖打官司無論誰贏,雙方都會在鄉間落下話柄,即使贏了官司,也一樣會輸了道義。所以鄉土社會出現糾紛以長老調解為主。

李寡婦雖然是這場糾紛的始作俑者,但是從情理上看,她生活艱難,屬于弱者,白鹿兩家對于弱者的幫助能夠極大地提高他們在當地的威望和影響,在道義上占據了高位。

禮治是對傳統規則的內心認同和自覺遵守。鄉村勞作、生活、人際關系等方方面面,林林總總,都有著代代相傳的默認規則。鄉民們從小潛移默化,耳濡目染,對此早就諳熟于心,不管是否合理都覺得當然如此。長久的教化早就使之內化為自然習慣。維持禮俗之力不靠身外的官職權勢,而在各人的道德良心。故而這種禮治秩序特別注重修身、內省、克己、隨俗。不打官司,用道義調解,鄉村社會無訟而治,鄉民自治,正是縣令所樂見的理想狀態。

(三)電影透視——禮法之間,尷尬兩難

任務:從秋菊打官司的心態變化中感受鄉土社會中的禮治觀念和無訟思想在現代化進程中的變遷以及法治進入鄉村治理的現實困境。

PPT出示電影《秋菊打官司》故事梗概:

秋菊的丈夫慶來想在自家田地里蓋一個蔬菜棚,村長說政府有文件不允,沒有批準。慶來氣得罵村長“下輩子斷子絕孫還抱一窩母雞”,村長氣急敗壞,一怒踢傷慶來。懷孕的秋菊帶著診斷證明,去找村長評理。村長不認,秋菊挺著大肚子到鄉政府告村長。經李公安調解,村長同意賠錢但就是不肯道歉,還把賠的錢當著秋菊的面丟在地上。秋菊繼續到縣、市公安局告狀,都得不到想要的說法,最后到市中級法院上訴,法院派人來調查慶來的傷情。除夕之夜,秋菊難產。村長叫來在外村看戲的村民,大家夜里冒著大風雪把秋菊送到醫院,秋菊順利生下一個男孩,秋菊非常感激村長,孩子滿月時誠懇地去請村長來吃喜面。村長正準備去秋菊家,警車來了,以傷害罪將他帶走,秋菊尷尬地去攔警車。

活動三:請大家在了解以上電影故事情節的基礎上思考并討論下面4個問題:

1.慶來罵村長下輩子斷子絕孫,村長為什么那么生氣以至于踢傷了慶來?

2.村長手中的權力是什么權力?秋菊他們家和村長在沖突中各自追求的什么“理”?

3.村長為什么不讓秋菊看文件?秋菊告村長要的說法是什么?李公安的調解是依據法治還是按禮治?村長內心不服為什么卻還按李公安的意見賠給秋菊家200塊錢?

4.秋菊親自去請村長喝孩子的滿月酒意味著什么?警車帶走村長又意味著什么?

小組討論,代表發言,教師點撥引導。

參考示例:

慶來惱恨村長不批地罵他斷子絕孫,這對村長來說是極其嚴重的侮辱。因為村長有4 個女兒卻沒兒子。村長踢傷慶來襠部,是要慶來也斷子絕孫。《鄉土中國》中提到“父系小家族”重男輕女,一方面是勞動力問題,另一方面具有延續香火祭祀和傳宗接代的宗教文化性質。

通過回憶《無為政治》一文可以明確,村長手中既有官方賦予的橫暴權力,也有村民默認的同意權力,同時因受村民尊重且年齡稍長,他身上還殘留有長老權力的慣性。法理社會講究“合法違法”,而禮俗社會看重“情理是非”。秋菊占法理,而村長占情理。

秋菊要看文件,村長認為秋菊不信任自己,讓自己沒面子,所以生氣不讓她看。秋菊告村長要的說法是村長打了人要賠禮道歉,也跟面子有關。李公安的調解則是有禮有法,以禮為主。他自己買點心給秋菊,卻假托村長表達歉意,借此維護雙方的面子。這也是《無訟》中提到的調解技巧。村長內心認為自己占理,但依然接受李公安的調解方案賠給秋菊家200 塊錢,這是給李公安面子。《鄉土中國》一書里《名實的分離》這章解釋的很清楚:所謂面子,就是表面的無違。

秋菊親自去請村長喝孩子的滿月酒意味著他們的糾紛達成和解。村長打了慶來,欠秋菊家一個說法;村長救了秋菊母子,秋菊一家欠村長一個人情:雙方矛盾沖突以人情平衡的結局得以解決。這就證明了我國傳統鄉土社會的訴訟,就是要維持一種鄉民公認的情理公平正義的平衡。最后警車來帶走村長,既說明法治社會代表了中國未來社會的發展方向,又隱含了對法律介入禮治傳統后帶來尷尬的擔憂。未來會怎樣?中國鄉土社會會從禮治到法治還是禮與法相結合?費孝通先生非常看重中國的民族文化個性,他認為最好的局面是“各美其美,美人之美,美美與共,天下大同”。同學們可以積極思考,大膽發言,展望中國鄉村治理的美好未來。

【設計說明】本環節通過三個案例由古而今,由理論到現實,層層推進,讓學生逐步沉浸其中,一方面對禮治有了一個清晰立體的認識,另一方面對禮治秩序下鄉村治理的過去現在和未來進入到深層次的思考和探究之中。

三、梳理拓展

課堂小結:這節課我們通過案例分析來進一步深入理解《鄉土中國》中的禮治秩序和無訟等重要概念,并對鄉村社會治理的現代化變遷和未來方向做了初步探討。

課下探究:閱讀下面的案例,完成后面的探究題。

1987年,中專畢業的蘇愛文分配到鄉政府工作,也順理成章成為他們蘇村的包村干部。一天,蘇村開磨坊的蘇建國被電死了。他老婆死的早,撇下兩個孩子。村主任叫蘇愛文去和供電局交涉,賠償蘇建國家一大筆錢。蘇愛文在調查中得知,村里光棍漢蘇二娃欠磨坊的錢被蘇建國痛罵了一頓,一惱之下在蘇建國拉下墻外閘刀維修機器時從外面推上了閘刀,想嚇他一下子,導致蘇建國觸電身亡。但是村主任讓蘇愛文保守這個秘密,只說是蘇建國因漏電被電死。在村主任看來,蘇二娃只是想出氣,他傻了吧唧,并非蓄意害人,抓了他,他老娘就沒人照管了;蘇建國人死了,供電局賠了錢,孩子將來生活就有著落,反正供電局有錢,各得其所。如果蘇愛文上報了實情,蘇二娃作為肇事兇手就要坐牢,他的老娘就沒人照料;供電局就不能賠蘇建國錢,兩個孩子無法生活。但是蘇愛文認為兇手逍遙法外,責任推給供電局,不僅違背法律,而且坑騙國家,這樣處理悖法不公。他心里很苦惱。

1.村主任為什么阻止蘇愛文上報鄉村命案調查真相?他處理這件事的依據是什么?

2.蘇愛文在這件事上有什么看法?從鄉村治理角度看,他和村主任的分歧根源是什么?

3.如果你是蘇愛文,你對這起事件有什么看法?你又會如何處理?

【設計說明】對本堂課研究內容進行梳理小結,并布置材料探究題讓學生向課外拓展,培養學生在具體案例和事件中深入理解學習內容的能力,延續項目活動的磁性效應。

附:

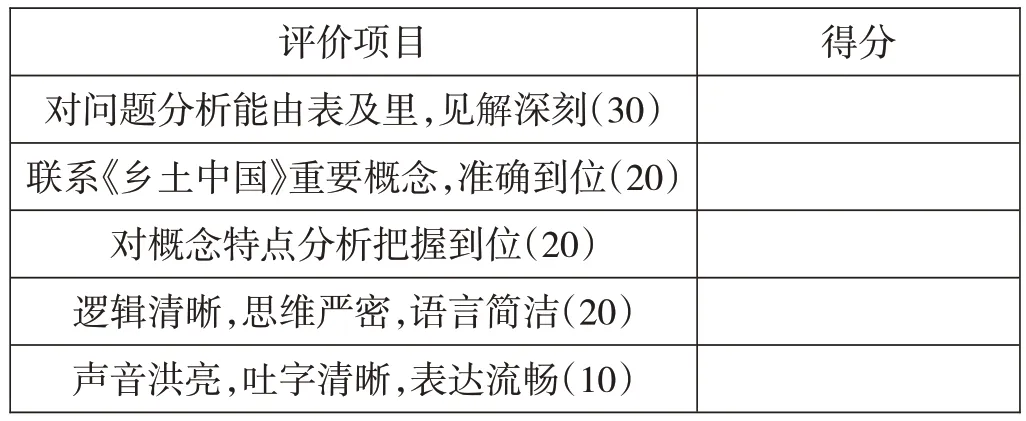

三個活動中小組代表發言評價量表

【總結思考】

語文學習是生活的積淀和再現,語文的外延同生活的外延相等。在項目式教學中,教師在課堂上重現有情有境的生活,將社會歷史和藝術化的生活同語文課堂巧妙予以融合,必能產生強大的磁力,激發學生參與的興趣,激活學生的多種思維,讓師生在推演運用中沉浸其中,享受其中,師生的情感思維真正產生了碰撞和共鳴。

蔡可教授認為:“項目學習與我國語文課改有很強的適切性。在語文課程目標、學習內容、教學實施等方面,項目學習對于改革傳統的語文教學能起到事半功倍的作用。”[1]語文項目式學習包含情境、主題、活動和成果四個要素,情境是坐標點,源于真實生活,基于學生認知,聚焦主題,設置活動,將閱讀轉化為言語實踐任務驅動活動。這些活動通過整合資源,化零碎學習為整體實踐,進入深度學習。其難點在于如何依據目標和材料生成成果。在語文項目式學習中,教師是學生背后的重要支撐,活動離不開教師提供的資源、預設、支架和工具。

布魯納說過:“學習最好的刺激源,是對所學材料的興趣。”[2]這堂課的設計分別運用了先賢故事、小說情節、電影片段、現實案例來引導學生思考討論梳理情與理、禮與法在鄉土社會治理中的較量與嬗變。這些案例中有厚重的內蘊靜默在文字里,一旦密碼被打開就會像磁鐵一樣牢牢吸引住學生,攫住其注意力,進而俘獲他們的心。