近三年新高考古代詩歌閱讀題命題特點與備考策略*

□ 劉天晴

在新課標新教材新高考的背景下,使用新高考卷的省份在逐年增加,新高考卷受到了廣泛地關注。語文新高考卷涌現出情境新穎、獨具匠心的新題型,它傳遞著語文課程改革的信號,也反映出語文綜合性學習、情境性教學等特點,在一定程度上指引著語文教學的方向。古代詩歌閱讀題就是常考常新的核心題型,筆者以近三年新高考卷的古代詩歌閱讀題為材料,梳理命題特點,把握高考“考情”,針對學生“學情”,有的放矢,制定備考策略。

一、掌握命題特點

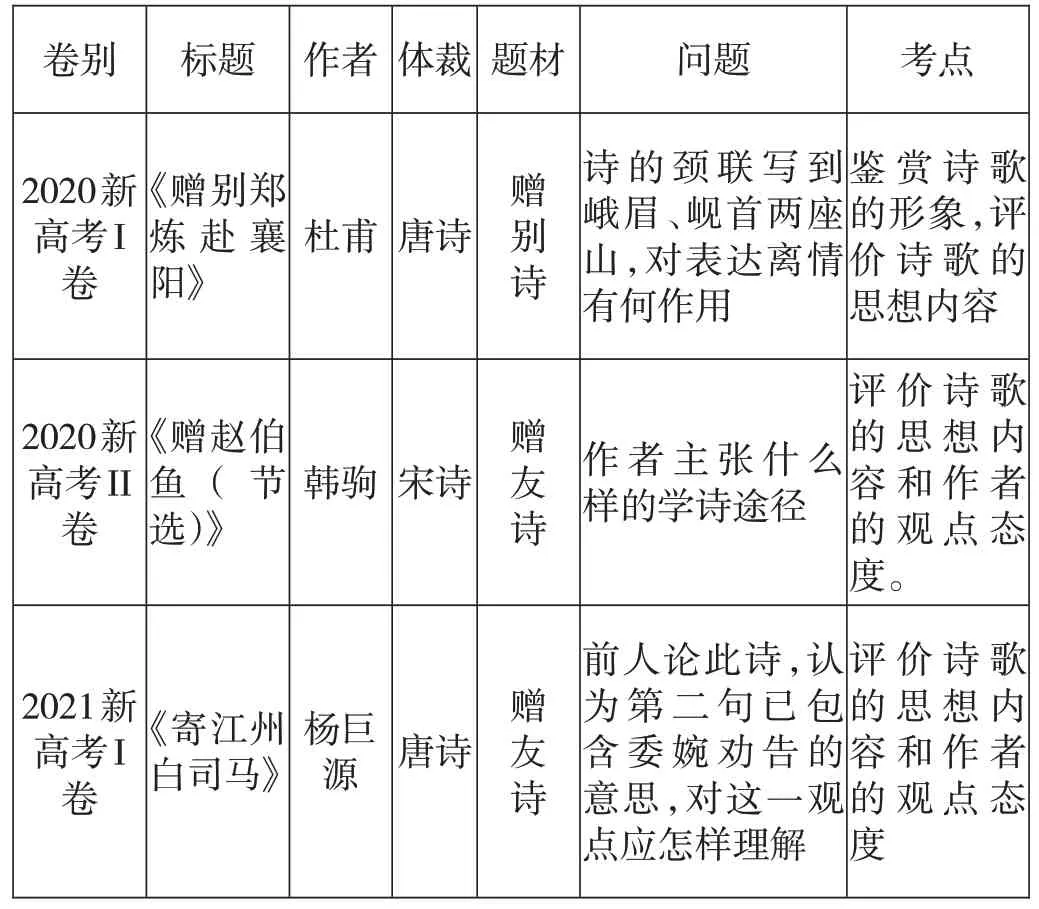

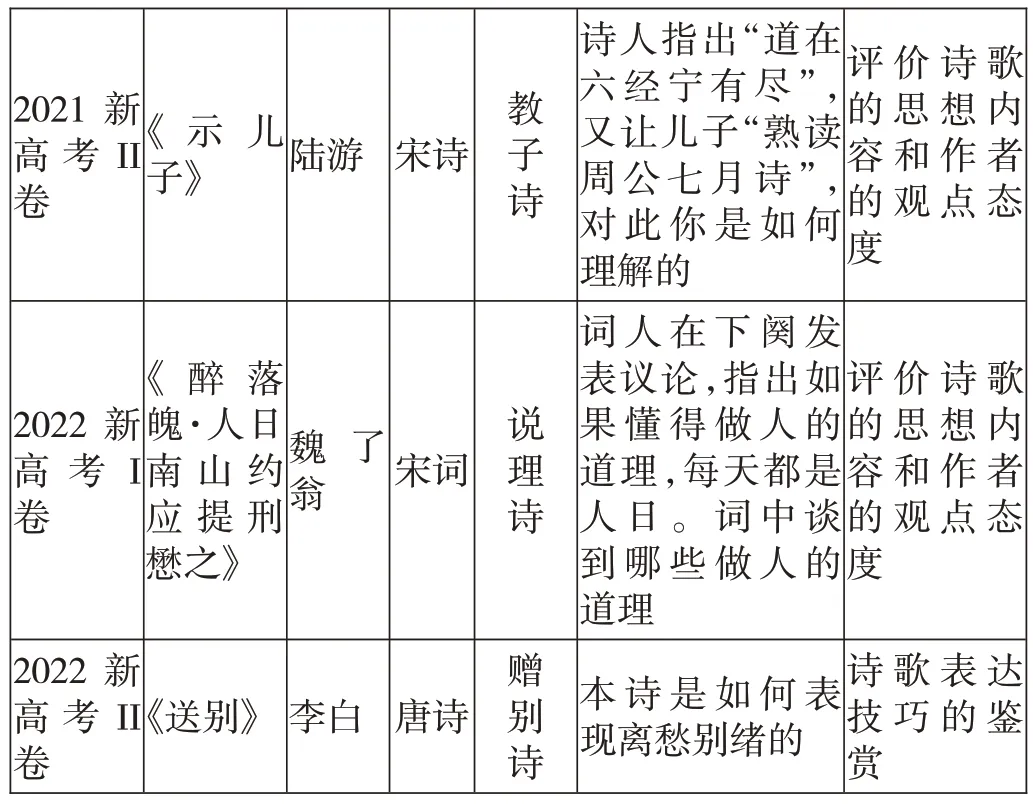

為了探究新高考古代詩歌閱讀題的命題特點,筆者從標題、作者、體裁、題材、問題、考點六個維度,對2020-2022六套新高考卷進行了梳理,情況如下:

卷別標題作者體裁題材問題考點2020新高考I卷《贈別鄭煉赴襄陽》杜甫唐詩詩的頸聯寫到峨眉、峴首兩座山,對表達離情有何作用2020新高考II卷《贈趙伯魚( 節選)》韓駒宋詩作者主張什么樣的學詩途徑2021新高考I卷《寄江州白司馬》楊巨源唐詩贈別詩 贈友詩 贈友詩前人論此詩,認為第二句已包含委婉勸告的意思,對這一觀點應怎樣理解鑒賞詩歌的形象,評價詩歌的思想內容評價詩歌的思想內容和作者的觀點態度。評價詩歌的思想內容和作者的觀點態度

2021 新高考II卷《 示 兒子》陸游宋詩評價詩歌的思想內容和作者的觀點態度2022 新高考 I卷《 醉 落魄·人日南山約應提刑懋之》魏 了翁宋詞評價詩歌的思想內容和作者的觀點態度2022 新高考II卷《送別》李白唐詩教子詩 說理詩 贈別詩詩人指出“道在六經寧有盡”,又讓兒子“熟讀周公七月詩”,對此你是如何理解的詞人在下闋發表議論,指出如果懂得做人的道理,每天都是人日。詞中談到哪些做人的道理本詩是如何表現離愁別緒的詩歌表達技巧的鑒賞

從以上表格,我們可以看出,近三年新高考卷的古代詩歌閱讀題呈現以下命題特點:

(一)立德樹人,聚焦核心素養

立德樹人是當前各級各類教育的根本任務,而學科核心素養是當代育人價值的集中體現。從詩歌的選材看,突出了學科的核心素養;從題目的設置來看,突出了《高考評價體系》中提到的關鍵能力和必備知識[1]。古代詩歌閱讀考查了學生的語文學科素養,包括文字、文學、文化方面的素養;考查了學生的關鍵能力,更多的是知識獲取能力群和思維認知能力群;考查了學生的必備知識,諸如形象、語言、表達技巧、情感等基本的知識體系。如2022年新高考I卷《醉落魄·人日南山約應提刑懋之》主觀題“詞中談到哪些做人的道理”,體現了立德樹人的理念,客觀題考查了學生對于內容與情感的理解,直指關鍵能力和必備知識。

(二)考點穩定,重在理解評價

《中國高考評價體系》在“怎么考”這一問題中,提出考查要求包括基礎性,綜合性,應用性與創新性,而考點穩定的命題特點體現了基礎性的要求,重在理解評價,更多體現了綜合性和創新性的要求。從題型來看,古代詩歌閱讀分值維持不變,仍以一道客觀題和一道主觀題的形式考查。客觀題以選擇題的形式考查,考查的是不正確的選項,更側重基礎性知識的考查;主觀題以簡答題的形式考查,增強了試題的開放性與靈活度。從題目來看,考點強化了對詩歌內容的理解,側重于“分析和評價詩歌的思想內容和作者的觀點態度”的考查。近三年六套新高考卷中,有五套高考卷的主觀題,涉及的考點是“分析和評價詩歌的思想內容和作者的觀點態度”。

(三)教材凸顯,體現教考結合

高考的核心功能之一是引導教學,而教材凸顯的命題特點,更有利于理順教考關系,實現“以考促教、以考促學”的目的。從作者來看,所選詩歌多為學生所熟知的名家,并不回避名家作品;從體裁來看,多以唐宋詩詞為主;從題材來看,所選詩歌題材有意回避了常規題材,如田園詩、邊塞詩、懷古詩,但對學生來說,高考所考題材也不是完全陌生,一些題材在初高中也有所涉及。從選材來看,《寄江州白司馬》關聯《琵琶行》,《示兒子》關聯《示兒》;從設題來看,《送別》關聯《黃鶴樓送孟浩然之廣陵》。引導師生重視教材,用好教材,這樣才能更好地由課內遷移到課外。

(四)試題情境化,側重實際運用

《普通高中語文課程標準》在高考命題建議方面提出“考試、測評題目應以具體的情境為載體”[2],試題情境化的命題特點不僅契合新課標要求,也體現了高考評價體系考查要求中的應用性特點。從標題來看,所選詩歌的內容都源自真實的生活情境。從題材看,都側重于實際運用,符合學生的“最近發展區”,引導學生結合自身的生活體驗,理解作者情感;引導學生珍惜友情,形成正確的人生觀價值觀;熱愛祖國,培養責任與擔當的意識;汲取力量,發揚中華優秀傳統文化。如2021 新高考I 卷《寄江州白司馬》,設置的情境就是友人白居易被貶江州,作為友人的楊巨源,寫詩遙寄,表達對朋友的關心和勸勉。這有助于學生聯系生活實際,當自己的朋友處于人生低谷時,我會怎么勸說友人走出低谷期,體現了試題的靈動性。

總之,新高考卷的命題體現了《普通高中新課程標準》和《中國高考評價體系》的要求,落實了“核心價值、學科素養、關鍵能力、必備知識”的考查要求。

二、把握學生學情

提高古代詩歌閱讀能力,僅僅掌握命題特點,即掌握“考情”是不夠的,還需要以生為本,把握學生的學情,這樣才能更有針對性地制定備考策略。據筆者觀察和調查,學生在古代詩歌學習中常常出現以下情況。

(一)讀不懂

讀不懂詩歌是學生在古代詩歌閱讀中遇到的最突出的問題。理解是基礎,讀不懂的原因主要在于學生基礎性知識的缺失。一是對重點字詞的理解出現偏差,不求甚解。學生對于字詞有一定的知識儲備,但無法準確把握語義,更不能結合語境來正確理解語義。二是對詩人的相關背景了解不深入,形成思維定勢。學生一碰到杜甫就認為抒發的是憂國憂民的愛國情懷,殊不知詩人在不同的人生階段可能會有不同的情感表達,在不同題材的詩歌中也可能會抒發出不同的情感,而高考常考的就是名家的非名篇作品,這些作品所抒發的情感可能不同往常。三是忽視教材,對教材涉及到相關時代背景知識的儲備不足。對于教材中的重要字詞一知半解,不重記憶,對于詩人的人生經歷浮光掠影,不重積累,這樣即使是熟悉的作家作品,學生依然陌生。

(二)審不清

審不清題干要求,往往會犯答非所問的錯誤。一是弄不清題干問的是什么。設問方向是“是什么”還是“怎么寫”,題目問法不同,答題角度也不同,這就需要學生抓住題干的關鍵詞,明確問的是什么。二是不能夠深入地分析命題指向,不能多角度鑒賞詩歌,導致抓不住要點。三是忽略題目指令性信息,學生易忽略真題題干要求“請結合內容簡要分析”,導致答案過于籠統概括,鑒賞詩歌不能結合具體內容,做到有理有據。所以審不清的原因主要在于學生腦海中沒有建構必要的知識體系,如形象、手法、語言、情感等詩詞創作和鑒賞的知識體系,這樣就很難區分一些相似概念,如表達方式、表現手法、修辭手法等表達技巧。

(三)寫不好

有的考生能讀懂詩歌,也能審清題干要求,但卻因表述不清,拿不到滿意的分數。一是缺乏詩歌鑒賞專有的話語體系[3],語言的組織與表達能力有待提高。答案的書寫需要使用詩歌鑒賞術語以體現專業性,使用書面語以體現規范性。二是缺少規范答題意識。學生習慣于把所有要點堆砌在答案中,缺少分點作答的意識;對答題要點只有概括,缺乏相應的文本分析。三是答案缺少邏輯性。答題要點不是從多個角度出發,而是屢屢從一個角度出發,這樣就會出現一個要點反復答,多個要點未曾答的現象,造成失分現象的發生。只有分點作答,做到層次分明,才能讓閱卷老師明晰答案要點;只有每個要點先概括后分析,做到條理清晰,才能讓閱卷老師一目了然。

三、制定備考策略

提高古代詩歌閱讀的備考效率,需要將“考情”與“學情”結合,“考情”引導備考方向,“學情”提高復習效率,達成以考促學,以學定教的效果。基于“考情”與“學情”,可制定如下備考策略。

(一)依托教材,重視基礎

一是借助教材、理解字詞。理解詩歌內容首先要理解詩句中的重點字詞的含義,而這個重點字詞很多是在教材中出現過的。二是依托教材,補充背景。“知人論世”是詩歌鑒賞的重要方法,而高考中選取的詩歌多是名家的非名篇作品,可以借助教材中名家的生平事跡,挖掘詩歌的背景。三是回歸教材,明晰手法。可以把教材中詩歌使用的藝術技巧,遷移運用在課外詩歌中,達到學以致用的目的。

以2021年新高考II卷《示兒子》為例,從作者和標題來看,學生可以借助初中教材中的陸游的《示兒》幫助理解,熟悉的作者,便于知人論世,陸游處在兩宋之交,成長在偏安的南宋,《示兒》中抒發了愛國報國之情,相同的話語對象,情感上可能有相通之處。從《示兒子》的內容來看,最后一句也表現出對兒子的囑咐,其中也包括不要忘記為國效力的期盼。除此之外,還有不同之處,這體現了試題既鏈接了教材知識,又不拘泥于教材的特點,體現了試題的基礎性與開放性。

(二)整合群文,拓展深化

從近幾年的高考命題來看,比較鑒賞題目增多,即在對比的基礎上進行求同或者求異的辨析,所以我們在平常的教學中,要篩選整合詩歌,組建群文議題,讓學生通過研究一組具有關聯性的文本,更多元、全面地閱讀主文本和相關文本,從而獲得超越單個文本更多維度的閱讀意義,也幫助學生更好地應對高考。在統編教材的教授中,可將題材、作家、人文主題、意象、藝術風格等作為詩歌群文的鏈接點,從比較角度提升學生群文閱讀能力,達成從“這一篇”到“這一類”的遷移拓展,以便在高考中面對考題時,能迅速聯想到與此相關的群文,達成“以詩解詩”的目的。

以2020 新高考I 卷《贈別鄭煉赴襄陽》為例,考查的是峨眉、峴首兩座山,對表達離情有何作用。對于“離情意象群”,學生如果有相應的知識儲備,就會聯想到一些表達離情意象,如“柳”意象,由于“柳”、“留”諧音,常以折柳贈別來寄托依依惜別之情;“水”意象,由于水的綿延悠長,來喻指情誼的深厚;“長亭”意象,由于它是陸上的送別之地,以長亭來寄托送別的不舍之情。這些意象由于自身的特點,對于表情達意有著特定的作用,由此想到峨眉、峴首兩個意象,他們分別是詩人、鄭煉的居住地,特點是距離遙遠,表達的是不舍的離情。學生通過“離情意象群”建立聯系,遷移運用,巧妙地解答了此題。

(三)構建體系,規范答題

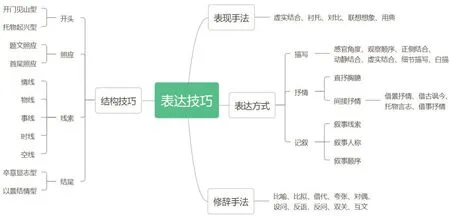

教師要引導學生構建詩歌必備知識體系。一是縱向知識體系,要熟知中國詩歌的發展史,尤其是唐宋詩歌,熟知不同時期的作品風格,詩人的主要人生經歷。例如杜甫的人生經歷可以大致分為四個時期:讀書和漫游時期、困守長安時期、陷賊和為官時期、西南漂泊時期,據此知人論世,這樣才能對詩歌做出準確地評價。二是橫向知識體系,包括詩歌的題材、形象、手法、風格、情感等方面內容。教師提供詩歌鑒賞命題要點的支架,引導學生利用思維導圖儲備詩歌基礎知識。表達技巧是學生最易混淆的考點,這恰恰是命題的著眼點,也是我們鑒賞的抓手所在。需要先讓學生明確題干設問角度,大角度常用語往往是“藝術技巧”“藝術手法”“表達技巧”,小角度常用語往往是“描寫技巧”“抒情特色”,對大角度設題要從多個角度入手,對小角度設題要有明確的指向。對于復雜的考點,思維導圖有利于學生形成對知識結構化的認知,厘清核心概念,有利于促進學生思維的發展與提升,尤其是創造思維的發展。以下有關表達技巧的思維導圖可供參考(附后)。

僅僅儲備知識是不夠的,如何表達也很重要。規范答題并不是套用模板,而是答即所問,針對考題要點,明確答題指向,有效地組織語言,分點作答,形成答案。如何做到規范答題?做真題,研究真題的參考答案,把真題的答案與自己的答案進行比對,查缺補漏。在深入解讀詩歌上下功夫,在分析答題要點上下功夫,在提煉答題語言上下功夫,這樣才能提高詩歌閱讀能力。

(四)一題多練,精練精講

對詩歌的理解評價是高考命題的特點和趨勢,深入地解讀詩歌是備考的關鍵,怎么深入地解讀詩歌呢?一題多練,精練精講。一首詩歌可設置多個問題,嘗試讓學生充當命題者的角色來出題,這樣既讓學生明確考點,又讓學生明晰答案,拓展學生的思維。練習題要減量保質,減少“機械刷題”,而高考真題就是很好的練習材料,以2022 年新高考II 卷為例,下面是學生設計的部分題目:

問題1:“云帆望遠不相見,日暮長江空自流”歷來為人稱道,請試著賞析其妙處。

該題意在引導學生深入文本,從意象、煉字、表達技巧、情感等方面賞析詩歌。

問題2:這首詩與《黃鶴樓送孟浩然之廣陵》在情感表達上有何不同?并結合李白的生平經歷分析原因。

該題意在比較同一作者李白兩首送別詩表現的不同情感,掌握李白不同時期的人生經歷與情感傾向。

問題3:這首詩與王勃的《白下驛餞唐少府》(2022全國乙卷)是如何表現離愁別緒的?比較兩首詩的異同點。

該題意在比較不同作者筆下送別詩表現離愁別緒手法的異同點。

問題4:回顧教材中送別詩,以“依依送別情”為主題,進行群文組元。比較所選詩歌在意象選擇、藝術手法、情感表達等方面的異同點。

該題意在讓學生進行創造性地群文組元,培養其創新意識,讓學生比較群文的異同,促進其思維的發展與提升。

綜上所述,新高考卷代表著教學改革和高考改革的方向,可謂是“路漫漫其修遠兮”,但一線教師必須秉持著“吾將上下而求索”的精神,勇于走在改革的前沿,在掌握“考情”的基礎上,根據學生的“學情”,實事求是、有的放矢制定備考策略,以期提高學生古代詩歌閱讀的復習效率。