AI與教育融合的動力系統建模與演化機制

胡藝齡 趙梓宏 顧小清

(華東師范大學 教育學部教育信息技術學系,上海 200062)

一、引 言

隨著智能技術應用發展,教育已成為人工智能所欲“變革”甚至“顛覆”的領域之一。但從當前實踐看,智能教育應用距離發揮其“智能價值”并賦能教育教學實踐還有很長一段路(李樹英,2022;逯行,2022),人工智能技術在復雜性、穩定性、可解釋性與公平性等方面仍存在一定局限(曾海軍等,2022),教育實踐的學、教、管、評等環節依舊存在應用困境。比如,人工智能算法依據既定目標提供的學習資源、發展路徑等相對固化,忽略了學生發展與意向的多樣性(桑新民等,2020);不透明的算法、缺乏解釋性的系統邏輯等,難以讓教師對人工智能輸出的學習診斷與智能決策產生信任(劉桐等,2022);人工智能對教育數據的過度采集可能導致師生隱私泄露(李世瑾等,2021);數據驅動的智能測評是以算法為導向的,缺乏具體可解釋的能力分析尺度,難以清晰刻畫學生的能力發展狀況并提供準確的問題歸因(黃昌勤等,2022)。

上述局限涉及的利益主體、問題層次等具有復雜、多樣的特征,但從技術哲學視角分析,此類問題的根源是相同的。技術哲學認為,教育中的技術是人類認識并改造教育的一種本質力量,是技術理性、技術價值在教育領域的體現(顏士剛等,2008)。同時,任何技術都不是脫離人類社會而獨立存在的,是價值負荷的,承載著一定的社會、文化與經濟的價值因素。因此,技術不僅具有與其自身特質相關的自然屬性,還包括承載人類目的與價值觀的社會屬性。智能教育應用作為智能時代教育技術的主要形式之一,同樣如此。為凸顯智能教育應用的教育性,本研究將教育領域技術的社會屬性稱為教育屬性,從而強調智能教育應用能夠實現教育目的、支持教學活動的根本屬性與價值。技術系統“原生”的人工智能技術為了滿足教育實踐需求,實現與教育的深度融合,不僅需要服從技術本身所具有的規范與規律,更要使技術特征滿足教育的目的,將“原生”的人工智能技術改造為智能教育應用。教育屬性指導自然屬性,自然屬性服務教育屬性(李仁涵,2020),自然屬性若忽視甚至違背教育屬性,必然導致技術異化,帶來倫理、安全、管理等問題。上述提及的人工智能與教育融合在學、教、管、評等方面存在的問題,根源都在于人工智能技術的自然屬性難以滿足教育目的、適應教育規律等屬性,導致智能教育應用出現技術異化,割裂了智能教育應用與教育主體之間的協同關系(郝祥軍等,2022)。

因此,從技術的本質屬性出發,實現自然屬性與教育屬性的和諧統一,是從根本上實現人工智能技術與教育融合的關鍵,更是突破智能教育應用涌入教育系統后所呈現的技術風險、人機矛盾的關鍵。本研究從技術哲學的角度出發,探討教育各類行動主體在人工智能介入教育的過程中,應呈現何種相互作用與協同關系,從而使智能教育應用的自然屬性與教育屬性協調統一,且能夠滿足教育目的、符合教育規律、賦能教學實踐。

二、人工智能與教育融合的規律與問題

(一)人工智能與教育融合的規律

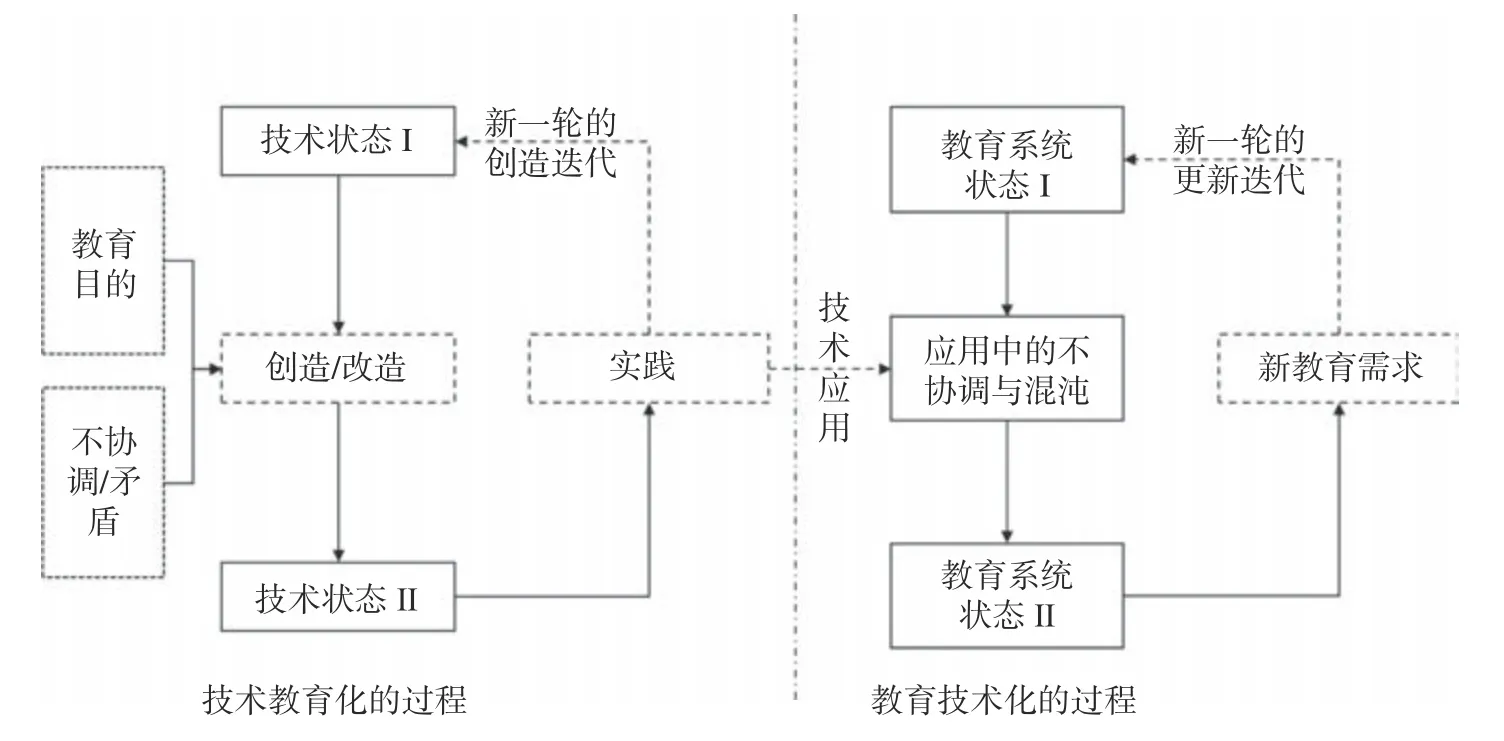

在技術哲學視角下,技術與教育融合過程,實質上是教育主體與技術客體相互作用、彼此形塑的過程(蔣曉麗等, 2018)。一方面,教育主體對技術客體進行創造或改造,使技術客體的屬性滿足教育主體的實踐需求,讓教育主體的“人的本質”在技術化環境中自由發展。另一方面,技術客體又為教育主體帶來全新的實踐方式與互動模式,重塑教育主體的實踐經驗與智慧。但無論是人建構技術或是技術形塑人,人工智能與教育融合的根本目的是實現人的發展,即在人工智能與教育相融合、相作用的過程中實現人的發展。技術哲學理論將這種相互作用過程歸納為技術教育化與教育技術化(龐紅衛,2021)。

技術教育化是教育領域各類主體對技術客體進行創造、改造的過程,從而將教育主體的意向、價值與觀念等轉化為技術客體的屬性。因此,技術教育化的過程實質上是將技術的自然屬性與教育屬性相統一,是教育主體(如高校科研團隊、教育技術企業、教育管理部門)根據教育目標與實際教育需求,對人工智能等技術客體的自然屬性進行教育化的規范、創造或改造(閆志明等,2017),從而創造出如智能教育應用等已實現“技術教育化”的技術產物。其過程可歸納為:通過協調教育目的與教育實踐的矛盾,對技術先前狀態進行改造或再創造,從而將新的技術運用到教育實踐中,并依據新的需求與矛盾進行新一輪的創造迭代,實現技術自然屬性與教育屬性的動態平衡(單美賢等,2008)。

在教育實踐中,教育主體應用技術也同樣受到技術客體的影響,并把技術客體的屬性、價值等轉化為教育主體自身的力量或屬性,如技術素養、教育技術應用能力等。簡言之,技術力量賦能教育教學,促進教育主體的發展,就是實現教育技術化的過程(安濤等,2014)。對于教育系統而言,引入新技術前它是相對穩定的,而當新技術涌入時,教育系統內部會引起不協調與混沌(龐紅衛,2021)。正如耗散結構理論所呈現的那樣,只有通過混沌打破系統的舊狀態,才有可能促使系統發展到新的狀態(Segel & Jackson,1972)。因此,促進人工智能與教育融合的關鍵在于,教育主體能否正視新技術、新理念與舊方法、舊模式碰撞帶來的“混沌”,能否恰當地運用技術力量改造并拓展自身能力(胡藝齡等,2022a)。發展、拓展人自身的屬性,消除技術依賴或技術規避而導致的“人的異化”,才能順利地推動教育技術化,并在教育實踐過程中實現技術與教育的深度融合,推動新一輪教育系統更新與發展的迭代。

教育與技術融合的“技術教育化”與“教育技術化”的過程見圖1。由此可見,教育系統中人工智能與教育實踐的融合過程,涉及兩類關鍵的教育主體:設計主體與實踐主體,設計主體包括教育技術企業等設計、創造或改造智能教育應用的主體,是推動技術教育化的關鍵主體;實踐主體包括運用智能教育的各類教育機構,是實現教育技術化過程的關鍵主體。因此,人工智能與教育融合是否有效,與設計主體和實踐主體的交互密切關聯。

圖1 教育與技術融合過程

(二)人工智能與教育融合異化問題的根源與突破

在人工智能與教育融合過程中,技術異化具體體現在倫理風險、可解釋性差、以算法為中心而非以人為中心等問題上。因此,剖析人工智能與教育融合的過程,探討智能教育應用自然屬性與教育屬性的矛盾統一,是突破其技術異化問題根源的關鍵(李政濤等,2019)。具體原因包括兩個方面。

1. 由技術自身的自然屬性所決定的技術異化

技術哲學強調,任何技術都是非自然的人工制品,技術都是人類為了改造自然而創造的人造物。這意味著技術勢必導致人與自然關系的破壞,并存在設計局限。教育中的技術也是如此。教育技術原本就是人為了認識和改造教育而創造的一種拓展教育形式的中介(王竹立,2018)。將教育過程進行標準化與流程化是形成穩定的、可操作的、可廣泛傳播的教育技術的重要前提,但這一過程不可避免地忽視了不同教育對象的個性化需求與能力差異。在智能時代,智能教育應用雖然在一定程度上解決了個性化的問題,卻涌出信息繭房、算法倫理等復雜的技術問題。教育技術在提升教育教學效果上雖然有重要優勢,但技術的自然屬性具有的不可消除的局限,導致技術與教育的融合始終存在矛盾。技術本身的“原罪”導致的技術異化不可消除,但可以在技術創造的源頭進行規避,減少技術的內在性異化。例如,在智能教育應用的設計開發階段,設計主體需嚴格按照教育目的與教育規律,規劃系統開發、算法設計、數據處理等流程,并運用教育教學理論指導設計技術業務邏輯,最大程度地規避技術自身自然屬性帶來的異化。

2. 由人類認知的局限性所決定的技術異化

由技術自然屬性帶來的技術異化不可消除,但創造技術、應用技術的人類主體可以運用自身能力與價值傾向規范技術的創造與使用,減少技術自然屬性所帶來的問題。相對而言,若設計主體缺乏相應的教育理論知識、實踐主體缺乏信息技術應用能力,認知局限也會帶來技術設計與應用的異化(陳曉珊,2018)。但由人類主體的認知局限而導致的技術異化在一定程度上是可以規避的。設計主體在創造或改造智能教育應用的“技術教育化”過程中需要根據相應的理論、原則與標準把控、衡量技術的設計是否滿足教育目的與規律(顧小清等,2022);實踐主體同樣需要對應的理論與培訓以支持智能教育實踐的“教育技術化”過程。例如,通過培養實踐主體的信息化應用能力、人工智能素養等,可避免由于實踐主體自身認知局限導致的智能教育應用問題。

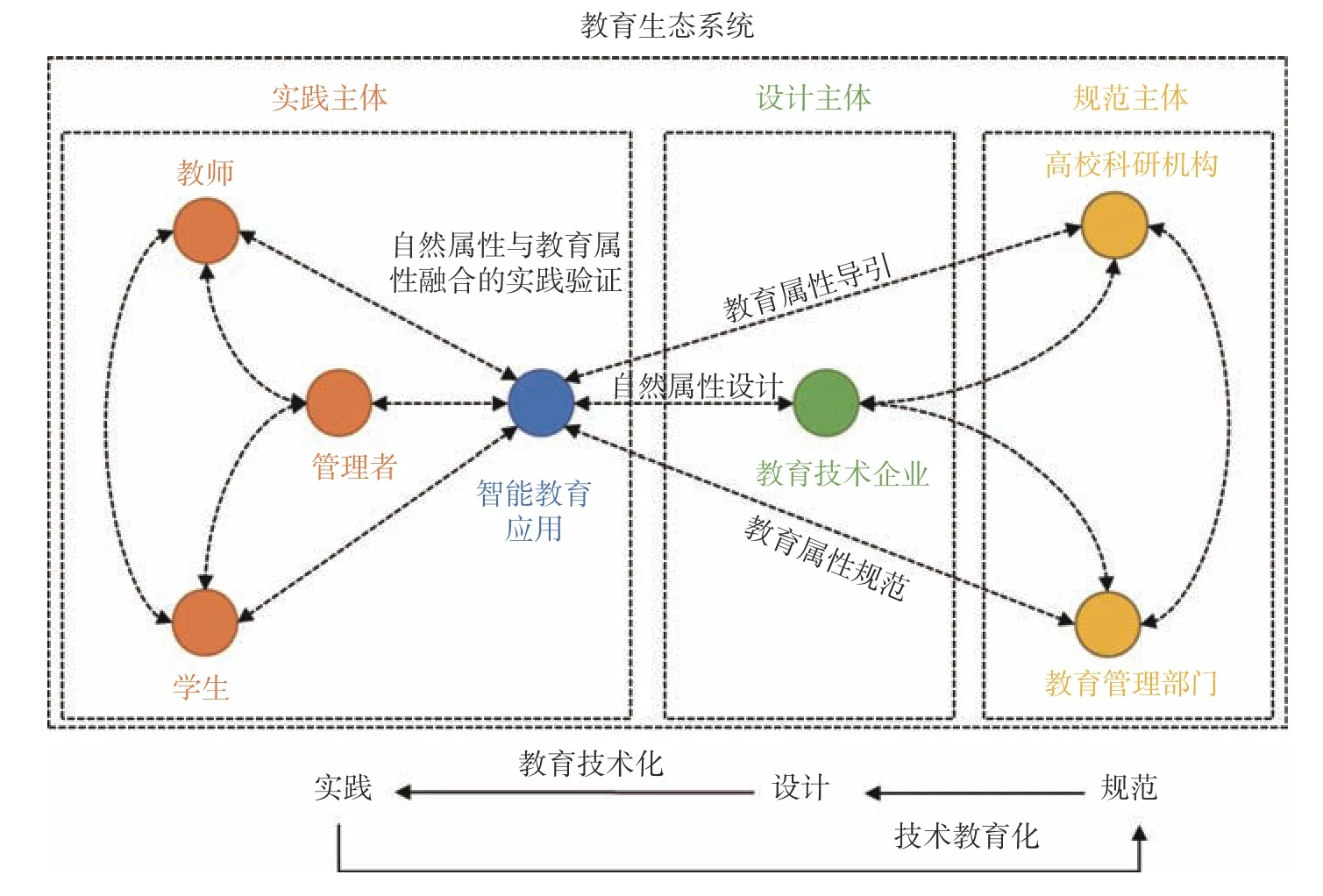

綜上,突破技術異化,特別是智能教育應用的技術異化的關鍵主體不僅包括設計主體和實踐主體,還包括規范技術設計過程、支持技術應用實踐過程等規范主體,即規范主體應成為“技術教育化”和“教育技術化”兩個重要過程的中介保障,即通過規范主體、設計主體與實踐主體三者之間的相互制衡、相互監督、相互支持,形成多級主體之間的協調關系(張弘政,2005)。這樣將智能教育應用置于“規范-設計-實踐”的循環迭代過程中,最終實現人工智能與教育的可持續發展與協調融合。

三、突破技術異化的人工智能與教育融合的動力系統建模

(一)人工智能與教育融合動力系統

基于技術哲學相關理論,本研究構建了人工智能與教育融合的動力系統(見圖2),將參與人工智能與教育融合的規范主體、設計主體、實踐主體之間的關系加以可視化表征,并梳理不同主體如何在“技術教育化”與“教育技術化”融合過程中實現智能教育應用的自然屬性與教育屬性的協調。

圖2 人工智能與教育融合的動力系統

(二)智能教育應用規范:“分析—制定—監管”動力機制

規范智能教育應用的主要目的是約束并引導技術應用設計與實踐。教育系統的規范主體—高校科研團隊與教育管理部門應依據教育目的與實際需求(如宏觀教育目標、教學實踐),運用教育管理理論、教學與學習理論等,在遵循技術自然屬性的基礎上規范智能教育應用的設計與實踐過程,從而消除因人的局限性而帶來的技術異化,在技術教育化過程中貫徹以人為中心、以教育理論為導向的思想。智能教育應用規范是實現技術教育化的開端,也是導引技術教育化的基礎。

1.分析:規范主體的能力屬性。規范主體要具有較強的素質與能力,能依據智能教育應用實踐問題剖析智能教育應用的自然屬性與教育屬性的沖突與矛盾點,并設計解決技術二重性矛盾的路徑。規范主體要都具備問題分析能力、教育理論底蘊、技術設計能力等。

2.制定:規范主體的實踐活動。規范主體要具有較強的方法設計與標準制定能力,能將實際問題與教育理論相結合,將抽象、上位的教育理念與原則轉化為具體、可實施、可操作的智能教育應用設計與實踐的方法和標準規范等。

3.監管:規范主體與其他教育主體的交互。規范主體還需要建立一定的監督機制,保證設計主體的能力不被濫用,較好地融合自然屬性與教育屬性,克服技術復雜性、促成高技術成熟性與技術交互性等;通過培訓、引導、協作參與等方法,支持實踐主體恰當地發揮智能教育應用的價值,規避因實踐主體缺乏應用能力導致的技術誤用等問題。

(三)智能教育應用設計:“理論-設計-保障”動力機制

智能教育應用設計是技術教育化實現的關鍵,只有設計主體在創造、改造或再創造智能教育應用的過程中充分發揮人工智能的自然屬性,并將自然屬性引向教育屬性,才能實現較高程度的技術教育化。因此,設計主體—教育技術企業需要根據規范主體制定的方法策略與標準規范,消除技術自然屬性帶來的負面影響,如復雜性、不可解釋性、數據隱私泄露等,同時設計過程需體現教育屬性,貫徹教育理論,關注實踐主體需求等,克服技術的無人與無視人的不足。

1.理論:設計主體的能力屬性。設計主體的教育情懷與理論功底是技術教育化過程的基石。因為智能教育應用與其他通用領域的技術差異大,教育領域的設計主體不僅需要關注技術層面的設計與開發,更需要將特定的教育理論、人文觀念等體現到智能教育應用中,從而滿足學生成長、教師發展、教學實踐與教育管理等復雜教育需求。

2.設計:設計主體的實踐活動。設計主體需要具備較強的設計與開發能力。智能教育應用的設計與一般通用領域的技術設計差異差大,具體體現為如何設計符合教育規律的資源呈現、技術交互、評價反饋等。例如,教育領域的信息提示設計需要符合教學支架設計原則,不是一味地為學生提供反饋提示,而要堅持“支架逐漸撤離”的原則減少信息提示,從而幫助學生自主掌握知識與技能。因此,設計主體需要對教育領域的特殊主體(如教師、學生)等開展面向教育領域知識與規律的建模(如教育理論、領域知識圖譜、領域規則、領域標準等),在規避人工智能復雜性、算法倫理等局限基礎上,將教育理論貫徹到智能教育應用設計中。

3.保障:設計主體與其他主體的交互。設計主體在推出并部署智能教育應用后,需要與實踐主體保持協作,在實踐主體發現技術應用與教育產生矛盾時,及時提供技術改造措施,確保智能教育應用的自然屬性始終滿足教育屬性。

(四)智能教育應用實踐:“意向-實踐-反饋”動力機制

智能教育應用的實踐是實現教育技術化的過程,不僅是檢驗技術教育化是否實現了自然屬性與教育屬性的統一融合,也是發揮智能教育應用自然屬性與教育屬性的實踐場域。實踐主體(教育管理者、教師、學生)需具備一定的技術應用能力與技術素養,并掌握相應的智能教育理論,具備積極的實踐意向,方能把智能教育應用主動融合到教學實踐中,打破教育系統舊的秩序,達到更新、更高的狀態,最終實現教育技術化。因此,實踐不僅是技術教育化到教育技術化過程的終點,更是新一輪人工智能與教育融合的起點。因此,智能教育應用實踐產生的反饋是促進規范與設計迭代的關鍵。因此,為促成富有成效的智能教育應用實踐,實踐主體需要關注以下三點。

1.意向:實踐主體的能力屬性。實踐主體必須具備主動運用智能教育應用突破當前教育教學局限的行為意向。只有當實踐主體樂于參與人工智能教育變革實踐,才能真正發揮智能教育應用的自然屬性與教育屬性,促使學校系統達成新的秩序。

2.實踐:實踐主體的教育活動。實踐主體在運用智能教育技術過程中,需具備一定的技術能力、智能教育理念等,才能發揮技術價值。同時,實踐主體應積極與規范主體聯系,通過理論培訓、思維訓練、實踐引導等策略促進理論素養與實踐能力的發展,從而更好地參與學校人工智能教育變革。

3.反饋:實踐主體與其他主體的交互。實踐主體需及時為設計主體提供技術應用的反饋,更好地迭代優化智能教育應用的設計,也需要向規范主體提出新的教育需求、反饋新的教學問題及新的技術與教育實踐之間的矛盾,促使規范主體及時發現并診斷問題,從而提出新的方法論或規范以規避智能教學實踐問題。

四、基于非線性動力學的融合機制仿真分析

(一)人工智能與教育融合的非線性動力學模型設計

上述分析僅是理論構想,只能展示相對穩定的系統狀態。微分方程(也加動力系統)等研究工具,為社會科學研究提供了研究發展、變遷與演化的重要工具(Strogatz,2018)。例如,查理森軍備競賽模型與拉波波特生產交易模型,便是采用連續微分方法模擬社會宏觀現象的演化趨勢。當微分方程出現非線性項(如乘積 x1x2,乘方x31等)時,則被稱為非線性動力系統,非線性也是人類復雜社會系統的關鍵特征之一。值得注意的是,微分動力系統建模的思路與傳統研究基于概率統計模型的思路不同。傳統概率統計模型的建模目的是對數據的差異與整體狀況進行描述,微分動力系統則是“定性模型”,目的是剖析系統性質的變化(如系統不動點和不動點的狀態等)。因此,定性模型關注如何根據具體現象表達變量間的關系,幫助研究者捕捉變量之間的微觀變化,揭示系統演化發展態勢(Larsen-Freeman & Cameron,2008)。

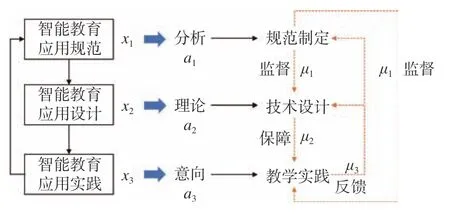

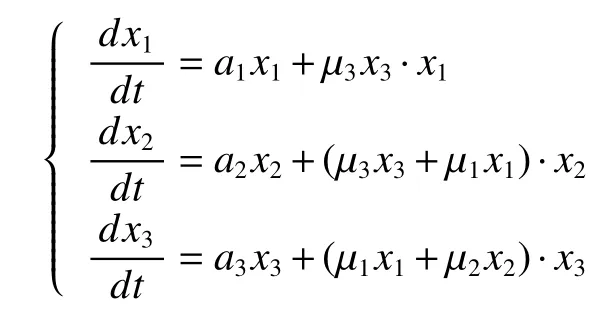

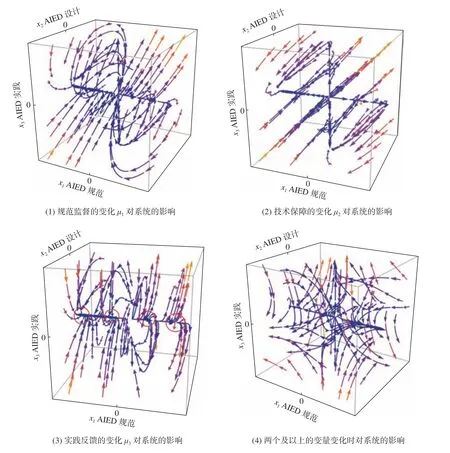

本研究在人工智能與教育融合的動力系統模型基礎上,采用非線性動力學對人工智能與教育融合的系統演化趨勢進行建模與仿真分析。構建的非線性動力模型分別使用x1、 x2、 x3表示智能教育應用規范、智能教育應用設計與智能教育應用的實施程度,數值越大表示對應主體越能充分參與相應的活動。基于圖2的動力系統,本研究繪制了動力系統關鍵變量關系圖(見圖3)。

圖3 人工智能與教育融合的動力系統變量關系

依據第三部分系統建模的理論分析可知,a1~a3表示三類主體的基礎能力屬性(包括分析、理論、意向),μ1~μ3表示三類主體與其他主體的交互實踐。其中,μ1為監督力度參數,是規范主體制定相應的原則與標準后,通過監督保證設計與實踐按規范執行的影響效力;μ2為技術保障力度參數,指設計主體對實踐主體反饋的回應力度;μ3為實踐反饋參數,指實踐對規范與設計的反饋影響作用。綜上,本研究構建人工智能教育應用與教育融合的非線性動力模型如下:

(二)動力系統仿真結果分析

本研究通過對上述非線性動力模型進行仿真,最終得到動力系統演化趨勢相空間(見圖4)。該圖展示的是三類主體具備較高的協同互動關系時(即 μ1~μ3取值大于0.5時),教育系統在智能教育應用規范、設計與實踐三個層面隨時間推移的協調情況(即表現為圖4相空間中三維坐標的數值變化),從而展現人工智能與教育融合的協調程度演化趨勢(即體現為圖4相空間中的向量運動軌跡)。在圖4所示的系統演化趨勢中,教育系統的初始狀況位于x1、 x2、 x3均大于0的位置,即當前教育系統通過規范、設計與實踐三類活動的協調交互,使智能教育應用的自然屬性與教育屬性處于相互統一狀態時,系統會往正向區間發展,并表現為人工智能與教育的協調融合(體現為箭頭指向統一、聚合)。當教育系統初始狀況處于其他位置時,系統會呈現分散、無序的演化運動趨勢(表現為箭頭指向不統一、方向分散)。因此,借助非線性動力系統仿真技術,本研究可以探討教育系統處于不同初始情況下系統可能的演化發展趨勢,從而為人工智能與教育融合實踐提供建議。

圖4 人工智能與教育融合的系統演化軌跡

1. 三類主體的能力屬性(a1~a3)對人工智能教育應用與教育融合的影響

分析探討非線性動力系統的一個重點是依據動力方程計算不動點并分析不動點的穩定性,不動點的穩定性決定了動力系統的性質。依據斯托加茨(Strogatz,2018)的結論,分析不動點雅克比矩陣的行列式Δ,是判斷動力系統演化軌跡變化快慢趨勢與變化幅度的關鍵方法。該性質雖然無法決定動力系統的本質屬性(如演化方向為正向或負向,動力系統在空間中不同象限的運行軌跡等),但能夠影響動力系統演化的快慢,是促進、推動系統發展的重要動因。

本研究構建的人工智能與教育融合動力系統共存在4個不動點,且這四個不動點的行列式Δ分別 為:Δ1=a1a2a3,Δ2=(a1-a2)a2a3,Δ3=(a2-a1-a3)a1a3,Δ4=(a1-a2)(a2-a1-a3)a1。簡單分析可知,四個結果均只與三類主體(規范、設計與實踐)的能力屬性a1~a3相關,而與三類主體間的交互行為μ1~μ3無關。這反映了一個重要現象,即在人工智能與教育融合過程中,規范主體的“分析”能力、設計主體的“理論”意識和實踐主體的行為“意向”決定了系統演化的快慢,是推動人工智能與教育融合的催化劑。但能力的高低不能決定人工智能與教育融合的方向,如人工智能與教育的關系是協調融合或是矛盾沖突,并不是由三類主體的基礎能力決定的,由此可作出如下結論:

結論1:規范主體、設計主體與實踐主體的基礎能力是促進人工智能與教育融合的催化劑,是決定系統演化速度的關鍵。

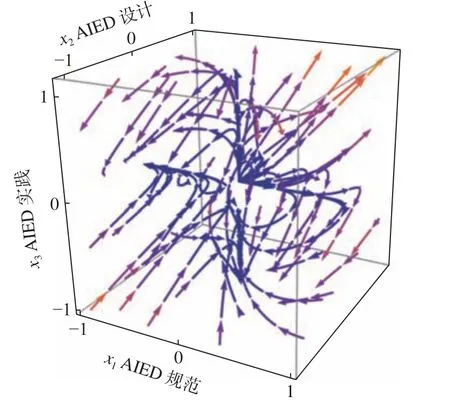

2. 三類主體之間的協同交互行為(μ1~μ3)對人工智能教育應用與教育融合的影響

三類主體之間的協同交互行為μ1~μ3對系統演化軌跡的影響見圖5。結果表明,μ1,μ2,μ3三類主體間交互行為變量的單獨變化不會影響系統不動點的穩定性。也就是說,即使規范監督、技術保障與實踐反饋三類主體間交互行為有一者為消極狀態(即該行為主體不愿意與其他兩類主體互動),并不會對系統演化的性質產生根本性影響(即圖5左1至左3圖所示的系統演化發展趨勢與圖4所示的積極發展趨勢是一致的),只有三類交互行為中二者及以上的交互行為為消極,才會對系統演化的性質產生根本性影響,從而決定動力系統演化的方向(如圖5右1所示,系統演化趨勢的性質發生了改變),由此可以作出如下結論:

圖5 三類主體間的協同交互行為對人工智能與教育融合的影響趨勢

結論2:對于人工智能與教育融合這一非線性動力系統而言,規范主體、設計主體與實踐主體三類主體之間的相互行為是決定動力系統演化方向的核心因素。需特別指出的是,即使其中一類主體的交互程度不高,依舊可通過其他主體之間的制衡與協調,保證教育系統人工智能與教育融合發展的穩定性、魯棒性、一致性。

分析規范監督、技術保障與實踐反饋三種主體間交互行為( μ1,μ2,μ3)對系統演化的影響可以發現,三個變量單獨的作用無法影響系統發展的根本性質(即融合協調或矛盾沖突),但決定了系統演化的特征(如演化軌跡速度、最大最小值等)。

首先是規范監督系數μ1。該系數越大,系統演化的軌跡愈加清晰明確。即使系統初始狀況較差,在規范監督系統越大的情況下,系統往積極正向的區間發展的軌跡愈加明顯,系統正向發展使得人工智能與教育融合愈加一致的可能性提高。

其次,技術保障系數μ2大于0,對系統演化特征沒有明顯影響,但當技術保障系數處于消極態勢時(即小于0時),系統分化明顯。在技術保障系數大于0時,即使初始值較低,系統也有可能往積極正向的方向演化。但技術保障系數小于0時,系統演化趨勢與初始狀況一致,難以突破系統原有局限。

最后,實踐反饋系數μ3決定了系統發展的上限,這一上限與系統初始狀況相關。當系統初始狀況差時,系統發展的上限較低,難以突破當前瓶頸。當系統初始狀況較好時,系統發展上限較高,但也會局限在某一數值,難以達到更高的狀態。

結論3:規范主體的規范監督行為決定了人工智能與教育融合的演化趨向的一致性與清晰性。設計主體的技術保障行為是決定人工智能與教育融合協調發展的基石。實踐主體的實踐反饋決定了人工智能與教育融合趨勢的發展上限。

五、總結與反思

本研究借助技術哲學的相關概念與理論,構建了人工智能與教育融合的理論動力模型,進而運用非線性動力學模型,對所構建的理論動力模型進行量化、仿真,從動態、發展、演化的角度深入剖析人工智能與教育融合中,規范、設計與實踐是以何種方式相互作用,從而真正促進教育系統與人工智能的深度融合,共同推動技術教育化與教育技術化的順利實施。通過理論分析與仿真模擬的雙向互證,本研究建議:

(一)構建良好的“研(規范)—產(設計)—教(實踐)”三方主體的協調制衡機制,保障人工智能與教育融合發展的穩定性與魯棒性

從根本上突破人工智能與教育融合過程中技術異化問題,不可能僅依靠教育系統中單一教育主體的努力。復雜教育系統中問題解決的關鍵,在于依靠教育系統中規范主體、設計主體與實踐主體三方面的協同參與,并以自組織涌現的方式形成相互制衡、相互支持、相互協調的關系,最終在宏觀教育系統層面涌現主體間協調制衡后系統穩定性與魯棒性。因此,建立“研-產-教”三方主體的協調制衡機制,不僅需要提高和發展各主體的素養、意識與能力,更需要輔之以有效的社會監督機制,保證三類主體之間真正相互制衡、相互支持,從而避免主體能力的濫用或無用。同時,人類社會系統中的其他系統,如經濟系統、社會系統、文化系統等也可用于建構“激勵—保障—運行”的多級系統協調機制(胡藝齡等,2022b)。

(二)規范主體發揮管控設計與實踐的作用,規范智能教育應用的自然屬性以滿足教學實踐需求,導引人工智能與教育融合的發展趨向

規范主體是人工智能與教育融合中最易被忽視的關鍵主體。雖然設計主體與實踐主體是實踐推動二者相互融合的關鍵,但規范主體通過規范監督、理論教育、觀念宣傳等方式,從根本上影響著智能教育應用自然屬性與教育屬性之間的關系。人工智能與教育融合的實踐過程,無法保證設計主體具備較高的理論素養、實踐主體具有熟練的技術應用能力,當融合過程出現矛盾時,規范主體便成為其中關鍵的“催化劑” “潤滑劑”,通過標準制定與監督機制可保障人工智能與教育融合發展軌跡的清晰性與一致性(李世瑾等,2022)。因此,各類教育研究機構、教育管理部門等規范主體,需要運用教育理論與監督規范能力,在設計與實踐中發揮“橋梁”作用,將教育理論轉化為技術設計規范與教學實踐指南,使設計主體與實踐主體相互關聯,保障“規范—設計—實踐”這一協調制衡網絡的順利暢通。

(三)設計主體需以教育理論為根基,回歸教育與學習的本質,扎根教育實踐場域

智能算法、大數據技術雖然為教育教學帶來了個性化的支持服務,由此涌現的問題卻加劇了人機矛盾,使得智能系統中的學生更難以控制自己的學習進度、興趣和方法。例如,學生學習路徑與學習資源都由人工智能推薦,學生被困在個性化學習信息繭房中。因此,設計主體需通過與技術保障等主體協作,了解實踐主體的具體需求;通過擴充自身的教育理論知識儲備,將教育理論、學習科學理論等落實到學習環境設計與開發中。例如,在運用智能技術輔助學生學習中,教師應注重通過協商的手段引導學生與系統交互、辯證思考系統所推薦的信息與路徑,促使學生成為積極主動的學習者(郝祥軍等,2021)。

(四)實踐主體應積極發揮教學實踐場的價值,運用實踐反饋聯通“規范”與“設計”

教學實踐作為驗證人工智能與教育融合成功與否的關鍵場域,需要實踐主體發揮反饋作用。智能教育應用實踐既作為前一輪人工智能與教育融合的結束,又作為新一輪融合的起步,實踐主體的素養能力和實踐反饋行為很大程度上決定了系統在新的迭代循環中的演化方向與發展上限,這也對智能時代的教師和學生提出了更高要求。智能時代的教與學需處理好知識傳授與素養培養之間的關系,教師與學生需用更先進的教學觀、知識觀與學習觀裝備自己,更好地審查智能技術在教與學中的關系(孫田琳子,2021;杜華等,2022)。因此,實踐主體需以正確的人機協同觀促進智能教學實踐的開展,運用更高層次的信念與價值觀剖析智能教育應用實踐的局限與問題,如功利主義、技術幻覺等(李芒等,2022),為規范和設計活動提供更具價值的實踐經驗與問題反饋。