“互聯網+”教師專業發展的實踐模式、規律與原則

——基于國內外核心期刊的系統性文獻綜述

馮曉英 何 春 宋佳欣 孫洪濤

(1. 北京師范大學 學習設計與學習分析重點實驗室, 北京 100875;2. 北京師范大學 校務數據管理中心, 北京 100875)

一、研究背景與問題提出

(一)政策背景:教育數字化轉型背景下的教師專業發展

黨的二十大提出“科教興國、人才強國、創新驅動發展”戰略。實施這三大戰略,教育數字化轉型特別是教師隊伍建設的數字化轉型至關重要。2022年9月,懷進鵬部長出席聯合國2030年教育高級別指導委員會會議時指出,要“以數字化為杠桿,撬動教育整體變革”“賦能教師和學習者,實現教育更加包容公平更高質量發展”。聯合國教育變革峰會2022年發布的《關于教育變革的愿景聲明》也指出,要“利用數字革命助力公共教育”,強調教師在這個變革系統中的關鍵支柱作用,提出需“促使教師自身轉變、成為變革的推動者”(United Nations,2022)。我國重視教師隊伍的數字化轉型,強調利用互聯網與人工智能技術助力教師專業發展模式創新,助推教師隊伍建設。教育部先后出臺了人工智能助推教師隊伍建設試點、虛擬教研室建設試點、慕課西部行動計劃2.0、全國教師暑期在線研修等一系列政策舉措。“互聯網+”教師專業發展已成為新時代教師隊伍建設的重要命題。

(二)實踐背景:時代對“互聯網+”教師專業發展的呼喚

世界面臨百年未有之大變局、新一代信息技術革命,疊加新冠肺炎疫情影響,共同推動新時期教師專業發展發生全面而深刻的變化,理論與實踐亟待展開多重變革,依托教師培訓與教師隊伍治理的數字化轉型推動數字時代基礎教育教師培訓供給側改革(任友群等,2022)。

隨著新一代信息技術的發展,全球范圍都在積極探索教師在線研修、混合式研修、在線教研、混合式教研等“互聯網+”教師專業發展新模式。國內外對“互聯網+”教師專業發展的熱情,一方面來自于幫助教師更好地適應“為未來而教”,提升教師的學科教學知識、教學實踐能力、技術與教學融合能力、創新教學法知識、教育觀念(Bustamante,2020)。另一方面這些新模式有助于應對當前教師專業發展面臨的挑戰,如地域經濟文化差異導致的教師資源不均衡(Walker et al.,2022)、傳統教師培訓方式低效等問題(Hu et al.,2021)。

(三)關鍵概念:“互聯網+”教師專業發展的概念內涵

互聯網技術帶給教師專業發展的,不只是對某些環節的技術、工具、資源的支持,還帶來了新的環境與模式。因此,“互聯網+”教師專業發展的關鍵內涵不是教師專業發展的“技術增強”,而是互聯網新技術環境下教師專業發展方式的創新與重塑。因此,我們需要探索的不再是,或者不僅僅是,某種技術工具能否促進教師專業發展,更要探索互聯網支持的新環境中如何有效設計教師專業發展新模式,以及探索新環境與新模式下教師專業學習與發展的新規律、新原則、新方法、新工具。

(四)研究目標

“互聯網+”教師專業發展和相關實踐的快速增 長,已 超 過 研 究 的 速 度(Lay et al.,2020)。“互聯網+”為教師專業發展創設了新環境,提供了新路徑,帶來了新的可能和困惑。當前亟需回答的問題是:“互聯網+”如何在教師專業發展中落地?具體來說,實踐者與研究者最關心的問題是:1)互聯網技術為教師專業發展創設了怎樣的新環境?帶來了哪些新的實踐形態?2)在這些新環境、新模式下,教師專業學習與專業發展呈現怎樣的新規律?3)如何有效設計和支持“互聯網+”教師專業發展項目?4)“互聯網+”支持教師專業發展的效果如何?

針對以上問題,本研究對2015年以來國內外SSCI、CSSCI等來源期刊開展系統性文獻分析,嘗試梳理并回答“互聯網+”如何在教師專業發展中落地。本研究分別從實踐形態、規律探索、設計原則、效果評價等維度分析樣本文獻,旨在厘清“互聯網+”教師專業發展的樣態特征,期望能為研究者與實踐者有效開展“互聯網+”教師專業發展的創新實踐與研究提供理論與方法。具體研究問題包括:

1)“互聯網+”教師專業發展有哪些新的實踐形態?

2)“互聯網+”教師專業發展呈現出哪些新規律?

3)“互聯網+”教師專業發展有哪些關鍵要素和設計原則?

4)“互聯網+”支持教師專業發展的效果如何?

二、研究設計

(一)研究方法

系統性文獻綜述法(Systematic Literature Review)是一種新興的、系統性的綜述方法,它通過文獻研究策略對相關文獻進行多樣化檢索、標準化篩選和批判性評估,從而整合已有研究結果、把握研究發展趨勢、回答研究問題或發展創新理論(Hammersley,2002)。因其研究問題的明確性、研究過程的透明性、研究結果的創新性,系統性文獻綜述法能夠有效規避傳統文獻綜述法存在的描述性、主觀性等不足。

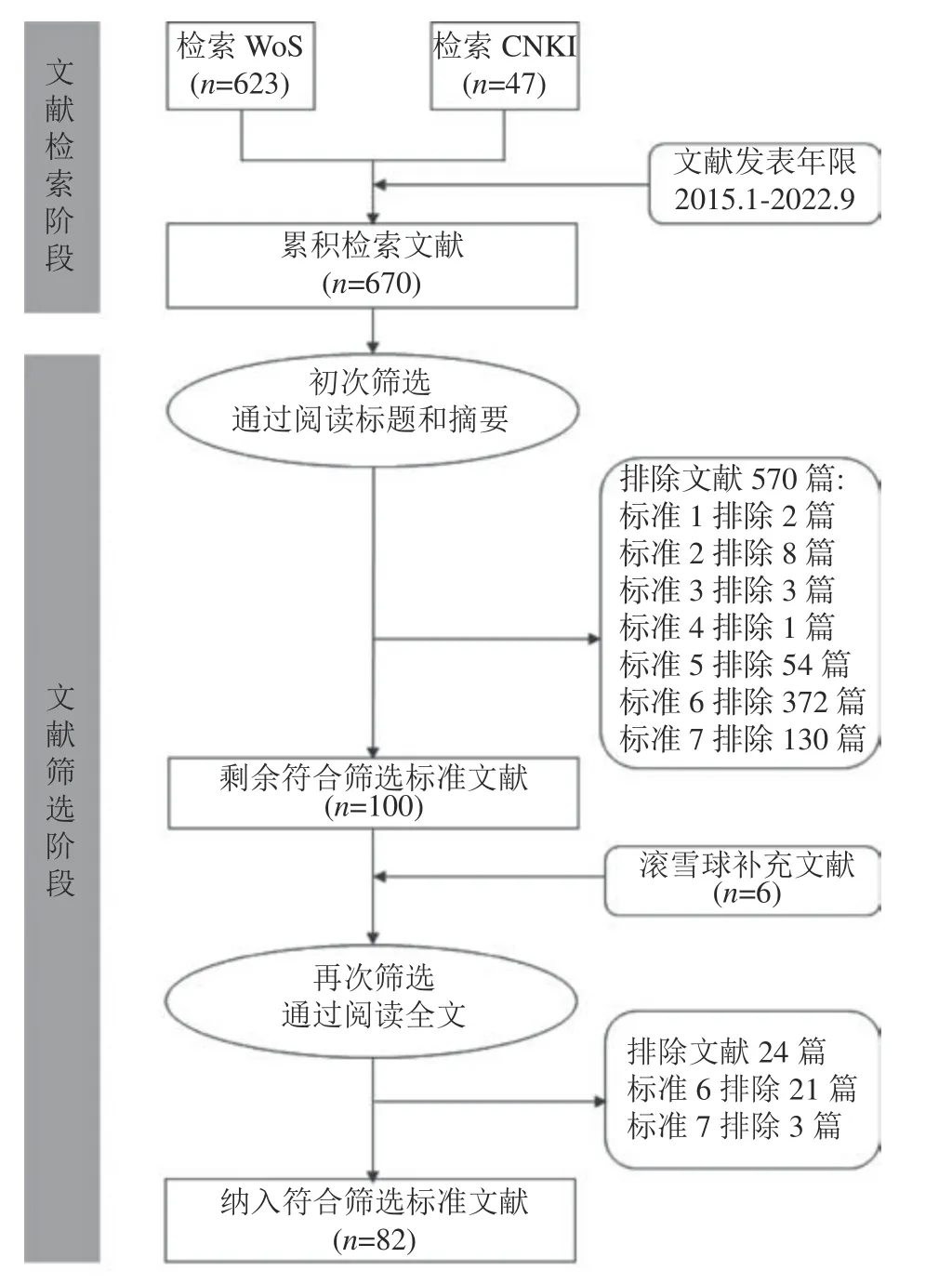

(二)文獻檢索

為保證樣本文獻的質量,本研究選取SSCI和CSSCI數據庫,以“online”“ICT”“blend”“Internet”和“professional development/training/learning”等英文關鍵詞,以及“互聯網”“在線”“網絡”和“教師專業發展”等中文關鍵詞,分別通過Web of Science、Springer Link、中國知網等數據庫檢索文獻。本研究以“互聯網+”行動計劃的正式提出為標志,將文獻發表時間限定為2015年至今,以確保樣本文獻檢索的全面性與準確性。SSCI文獻語言為英文,文獻類型為期刊論文,最終檢索得到有效文獻670篇(英文623篇、中文47篇)。

(三)文獻篩選與編碼

為確保樣本文獻的準確性,本研究制訂的文獻篩選標準見表一。

表一 文獻篩選標準

基于以上文獻篩選標準,本研究對檢索到的文獻開展了兩輪篩選,同時結合文獻閱讀以滾雪球方式補充新文獻,最終納入有效樣本文獻82篇(SSCI 76篇,CSSCI 6篇)。隨后,研究者從文獻基本信息、實踐樣態、新規律、新理論、新模式、新原則、新技術等方面進行編碼。具體流程見圖1。

圖1 PRISMA流程

(四)樣本文獻總體概況

從發表時間看,近三年(2020年至2022年)的文獻超過50%,說明“互聯網+”教師專業發展的研究熱度正在逐年上升;從載文期刊看,所有樣本文獻分布在49種期刊中,涉及學科眾多,但總體較松散;從關注的教師群體看,以K-12階段教師為研究對象的樣本文獻占70%,反映出基礎教育階段教師仍是開展技術支持教師專業發展研究的主要對象。

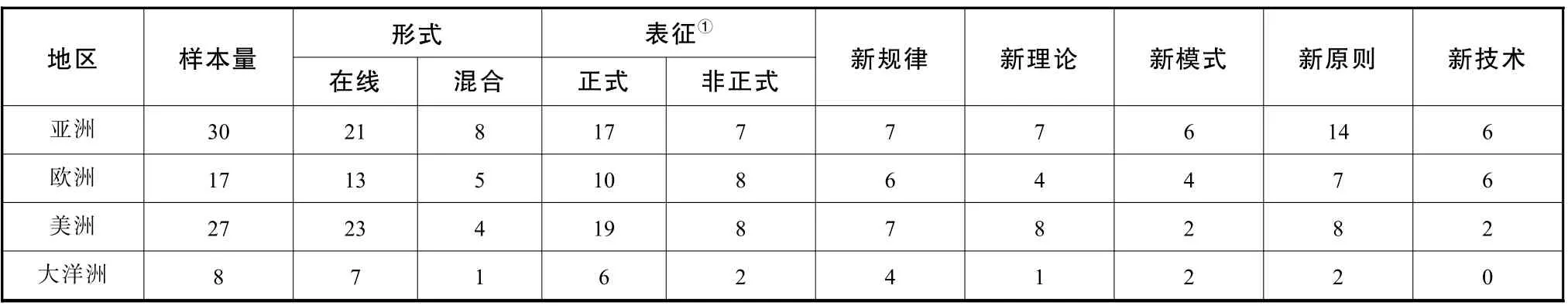

表二呈現了樣本文獻的來源分布和編碼情況。從第一作者所在國家看,來自美國的樣本文獻超過四分之一(25篇),其次為中國(內地18篇,香港2篇),歐洲國家合計17篇。除美國有一定研究數量外,其他國家的研究較為松散,未形成突出的研究團隊聚類。從教師專業發展的開展形式看,在線教師專業發展占78%,混合式教師專業發展占22%。這表明,在“互聯網+”背景下,在線教師專業發展的實踐已具備一定規模,混合式教師專業發展尚在探索中。

表二 樣本文獻編碼結果

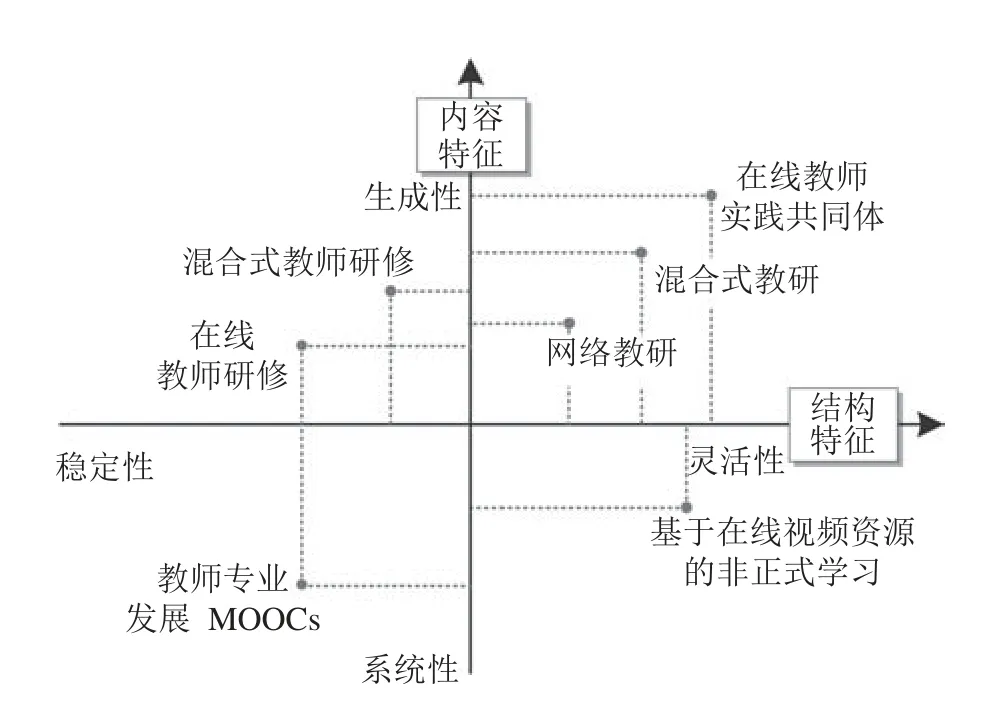

三、“互聯網+”教師專業發展的實踐模式

本研究在對樣本文獻進行主題分析時發現,當前“互聯網+”教師專業發展的實踐形式呈現多樣性、分散化特點,缺少統一的概念術語,也缺少對“互聯網+”教師專業發展實踐形態的體系化梳理和分類。本研究經過主題編碼,最終提煉了“互聯網+”教師專業發展兩大類、七種主要實踐模式(見表三)。其中,支持教師正式學習的實踐模式包括:在線教師研修項目、混合式教師研修項目、教師專業發展MOOCs;支持教師非正式學習的實踐模式包括:網絡教研、混合式教研、基于在線視頻資源的非正式學習、在線教師實踐共同體。從樣本文獻分布看,教師正式學習與非正式學習分別占67.5%、32.5%,正式學習仍是“互聯網+”支持教師專業發展的主要場域。這七種實踐模式具有不同的結構特征和內容特征(見圖2)。

表三 “互聯網+”教師專業發展的主要實踐形態

圖2 “互聯網+”教師專業發展主要實踐形態特征

(一)支持教師正式學習的“互聯網+”教師專業發展模式

1. 在線教師研修

在線研修是互聯網環境下教師專業發展最常見的實踐形態,即以在線課程或在線項目的形式支持教師在規定時間或周期內完成在線學習,既包括國際性的大規模在線教師能力培訓(McLaughlan,2022),也包括短期的教師培訓在線課程(Vilppu et al.,2019),部分遠程學歷教育也采用在線教師研修方式(Gelfer & Nguyen,2019)。這類研修通常學習目標明確、課程內容體系完整,有明確的設計與實施團隊,研究層面更關注項目實施的有效性,例如通過準實驗研究判斷教師學習的有效性(Gushwa et al.,2019)、使用RUFDATA框架對整個項目進行完整的反思性評估等(McLaughlan,2022)。

2. 混合式教師研修

混合式教師研修指以混合式課程或項目的形式支持教師在規定時間或周期內完成線上線下混合式學習。混合式研修具有集中面授與在線研修兩種方式的優勢,因此更靈活,也正在成為教師研修模式改革的發展方向。例如,希臘十多年來開展的大規模在職教師數字能力培訓項目逐漸由面對面培訓轉變為線上線下混合式培訓(Zagouras et al.,2022)。從文獻來看,目前不同的研修項目中在線與面對面的混合比例差距較大,多數混合式研修項目在線學習環節占比較高。

3. 教師專業發展MOOCs

教師專業發展MOOCs指面向在職教師、專門服務于教師專業發展的一類MOOC課程。此類實踐模式具備MOOCs大規模、開放性、在線課程的特點,多數為教師提供以視頻資源為主的在線課程學習。有學者指出,利用MOOC促進教師專業發展的潛力巨大(Misra,2018),特別是對開展大規模教師學習、促進教育均衡意義重大。歐盟、西班牙等組織和國家將此類模式納入在職教師專業發展體系(Hertz et al.,2022),我國也啟動了慕課西部行動計劃助力西部地區高校教師的專業發展。但此類模式同時繼承了MOOC課程的缺點,如對學習者的關注不夠聚焦、教師參與率和課程完成率較低等(Castano-Munoz et al.,2018)。

(二)支持教師非正式學習的“互聯網+”教師專業發展模式

1. 網絡教研

教研是支持教師專業發展的重要形式,也是教師基于工作場景的非正式學習。網絡教研是支持同校甚至跨校、跨區域的教師基于網絡開展在線教研活動。網絡教研是互聯網支持教師非正式學習的主要實踐形態。尤其在疫情后,網絡教研的實踐與研究快速發展。例如,荷蘭成立了在線教研聯盟,組織教師在線開展網絡教研(Goei et al.,2021)。互聯網技術支持的網絡教研為教師提供了時空靈活性、便利性、開放性,教師可以方便地與其他學校和地區的教師開展交流研討,有利于教師專業發展。例如,有研究(Holden,2022)發現教師使用Zoom和Google Drive作為數字協作工具開展在線教研,有助于促進教師協作與專業發展。然而,網絡教研的群體聯結可能較為松散,從而影響效果,有研究者指出需要特別關注網絡教研過程中的交互特征與交互質量。

2. 混合式教研

混合式教研支持教師以線上線下混合的方式開展教研活動。顯然,混合式教研能夠兼顧網絡教研的靈活性與面對面教研的社會性和互動性。目前,混合式教研常應用于不能定期面對面、因工作因素無法線下組織(Elliott,2017),或者受限于昂貴費用(Xiaofeng et al.,2015)的情境下,為教師提供線上線下的靈活支持。例如,南非以“3天線下+2個月線上”的混合式教研為分布在全國各地的數學教師組織教研活動(Joubert et al.,2020)。相關研究主要關注混合式教研中面對面與在線活動的組合機制,以及在線教研中的討論與互動機制,包括如何加強教師間的人際聯系(Ashraf et al.,2021)、如何形成開放的反思討論與深度分析(Achmad &Miolo,2021)。

3. 基于在線視頻資源的非正式學習

基于在線視頻資源的非正式學習指教師通過視頻學習和自我反思(Luna & Sherin,2017)。這種實踐模式既有可能是基于在線視頻資源的教師在線自主學習,也可能是基于課堂教學視頻,圍繞特定課堂問題進行教學實踐反思。隨著在線教師數字資源的日益豐富,此類實踐模式在教師專業發展中扮演越來越重要的角色。例如,津巴布韋利用開放教育資源支持農村中學教師的專業發展(Walker et al.,2022);疫情期間上海的小學數學教師逐漸適應將線上教學視頻作為其專業發展的重要資源,同時配合在線教研小組開展協作,共同參與線上教學視頻的開發過程(Huang et al.,2022)。

4. 在線教師實踐共同體

在線教師實踐共同體,通常指教師基于互聯網創建并分享內容、參與教學實踐相關的主題討論和知識分享。實踐中常采用不同的表達,如在線實踐共同體(online community of practice,CoP)、教師在線專業學習社區(Teachers' online professional learning communities,PLCs)、在線教學設計社區(Online instructional design community)、在線教師實驗室(online teaching labs)等。教師在線實踐共同體在結構上具有非正式性、開放性、靈活性特點,其內容突出實踐性、生成性,教師在基于在線實踐共同體的交流互動中不斷生成與自身實踐相關的知識、技能、資源等。在線教師實踐共同體能夠使教師的專業成長途徑由正式學習轉向實踐中的學習(Tang & Chung,2016),是促進教師實踐知識與實踐能力發展的重要途徑。然而,在線教師實踐共同體非正式性、開放性、生成性的特點,也為研究者探索其規律、驗證其成效帶來了困難。例如,研究者關注教師通過社交媒體建立實踐共同體,但仍不能斷言在此過程中教師的學習是否真的發生了,以及在多大程度上發生(Liljekvist et al.,2021)。

四、“互聯網+”教師專業發展的規律

(一)主題方向

越來越多研究者關注互聯網環境下教師專業發展新規律,既包括對新環境新模式下教師個體專業學習與發展的規律,也包括對互聯網環境下教師群體專業學習的規律。

對教師個體專業發展規律的探索,主要關注互聯網環境中教師專業學習的態度、參與度、知識建構、個體專業網絡、反思等。例如,多項研究探討了在線專業發展項目中如何促進教師反思,包括基于在線視頻的教師學習(Ding et al.,2022)、基于博客的實踐共同體(Nambiar & Thang,2016)、基于特定項目的互動學習網絡(Petty et al.,2015)等,研究結果均肯定了技術支持對促進教師反思教學實踐的積極效果。

對教師群體專業學習規律的探索,主要關注互聯網支持的教師專業發展新模式中教師群體的互動與協作、社會網絡關系、社會知識建構、在線專業共同體形成與發展的規律等。例如,有研究聚焦探索教師在臉書等社交媒體的群體互動如何促進教師的協作與專業發展(Liljekvist et al.,2021),在線工具如何促進教師群體協作(Holden,2022),在線協作如何支持教師在線研修與專業發展(Ma et al.,2021)等。

(二)理論方法

互聯網技術在為教師專業發展創設新環境的同時,也為其規律探索提供了新的理論基礎與方法路徑。

規律探索的新理論往往具有遷移性特點,研究者為了更好地探索和解讀互聯網新環境、新模式下的教師專業發展規律,常從其他領域借鑒引入相關理論,為“互聯網+”教師專業發展規律探索提供新的視角和框架。例如,有研究者引入了社會文化理論探索在線教研過程的教師學習機制,試圖借此克服在線教研的復雜性,為研究其內在機理提供新的思路(Huang et al.,2021);也有學者引入創新擴散理論為探索語言教師的在線專業發展規律提供新思路(El Shaban & Egbert,2018)。

新方法則指基于在線學習行為數據與文本數據開展社會網絡分析、內容分析、滯后序列分析、認知網絡分析、剖面分析等。例如,有研究結合社交網絡分析、內容分析和滯后序列分析探討小學教師在線協作學習活動中的互動網絡與社交知識建構行為模式(Zhang et al.,2017)。

(三)主要發現

總體來看,教師對在線研修、混合式研修、在線實踐共同體、在線教研等“互聯網+”教師專業發展新模式持肯定態度(Zagouras et al.,2022;Zhang et al.,2017),同時互聯網環境下教師專業發展與專業學習也呈現復雜性、動態性、不穩定性等特點。例如,有研究探索教師使用在線視頻學習網站進行非正式學習的行為特征及影響因素,發現教師通常觀看即時即用的視頻,而不是通過評估教學方法來反思或回應視頻(Bates et al.,2016)。已有研究表明,互聯網本身并不能促進教師專業發展(Kufi,2022),如果缺少有效的設計與支持,教師在在線研修項目或在線實踐共同體中可能遇到更多在線互動與協作困難,不一定能形成良好的互動、協作、社會知識建構(Zhang et al.,2017)。

(四)影響因素

對“互聯網+”教師專業發展規律的探索也引發了對其影響因素的探討。本研究基于已有文獻分析發現,影響“互聯網+”新模式中教師專業發展成效的主要因素包括:技術條件、教師時間投入、教師的信息技術能力、教師的網絡會話能力、導學教師的支持組織能力、研修活動設計、同伴支持、學校的政策支持等。例如,有研究發現,教師計算機應用和教學經驗(新手/半熟手/熟手)會顯著影響其對在線專業發展資源的使用(Qian et al.,2018);對教師基于Efolio-Wiki平臺的在線學習的分析發現,教師開展在線學習需要穩定持續的外部環境支持,包括學校政策支持等(Kufi,2022);對新西蘭小學教師混合式研修項目的研究發現,高質量內容、清晰的課程結構、(在線)同伴支持能夠促進教師專業學習的發生(Hornby et al.,2018)。

五、“互聯網+”教師專業發展的關鍵要素與設計原則

有效設計與實施“互聯網+”教師專業發展的關鍵要素包括理論支撐、項目設計、學習支持。

(一)理論支撐

理論支撐構建起教師專業發展實踐與研究的橋梁,影響教師專業發展項目設計與實施的有效性和科學性(Menekse,2015;Ni et al.,2021)。指導“互聯網+”教師專業發展設計與實施的理論基礎包括兩類:教師專業發展的理論與框架、互聯網環境下的學習理論與設計框架。

1. 教師專業發展的理論與框架

經典的教師專業發展理論與框架仍然是“互聯網+”教師專業發展的重要理論支撐,但同時“舊瓶裝新酒”,又產生了新的指導方向與價值。一方面,經典的教師專業發展理論能夠指導“互聯網+”教師專業發展新實踐模式的設計,如社會建構主義理論、成人學習理論、文化-歷史活動理論、情景學習理論等(Huang et al.,2021;Powell & Bodur,2019;Zhang et al.,2017)。另一方面,經典的教師專業發展理論在“互聯網+”教師專業發展新模式中得到了拓展,被賦予了新價值。例如,教師專業發展研究與實踐一直強調構建專業實踐共同體的重要性,實踐共同體理論在互聯網環境中得到了更充分的應用和拓展,成為在線教師研修項目、混合式研修項目、非正式教師網絡共同體等實踐模式的重要理論支撐(Koris & McKinnon,2021;Sun et al.,2022)。

2. 互聯網環境下的學習理論與設計框架

在線學習與混合式學習理論和設計框架為“互聯網+”教師專業發展項目的設計提供了新的理論支撐與設計框架。例如,交互設計理論可用以指導教師在線學習的交互設計(Zhang et al.,2017)、場間邊界模型可用以分析影響校外在職教師身份形成的因素,并有效指導混合式教師專業發展學習項目的設計與實施(Goos et al.,2020);探究社區模型可用以指導在線研修項目、混合式研修項目的研修活動設計與策略設計(Wagner,2021)。

(二)項目設計

“互聯網+”教師專業發展需要借助互聯網新環境實現“以學習者為中心”的教師專業學習新模式,因此強調對教師專業發展項目進行“再設計”。關鍵設計原則包括以下幾個方面。

1. 個性化

教師在參與專業發展的過程中既是學習者又是教學者,往往在年齡、教齡、學習能力、教學經驗等多方面存在差異(Casta?o-Mu?oz et al.,2018;Qian et al.,2018)。教師學員特征的多樣性進一步凸顯了個性化設計教師專業發展項目、差異化滿足教師需求的必要性。

2. 靈活性

區別于學生,教師學習者的學習自主性更強、學習時間更零散,且面臨著較大的工學矛盾。因此,教師專業發展的靈活性是重要的設計原則,應該給予教師更多樣的自主選擇機會、隨時隨地的自主學習途徑和自定步調的自主規劃安排等(Hadad et al.,2021;鄧達等,2022)。

3. 相關性

教師專業發展的目標、資源、內容、活動等與教師的工作實踐關系越緊密,越能得到教師認可,也越能激發教師的參與動機(Brennan et al.,2018;Cheah et al.,2019;Dille & Rokenes,2021),并且教師專業發展與工作實踐的相關性在較大程度上需要通過精準的需求調研與診斷得以實現(柳立言等,2021)。

4. 可遷移性

教師通過專業發展獲得的知識與技能越能遷移到教學實踐中,越能感知到其對專業發展的實用性,則越有助于提升專業學習的效能感和動機(Shin & Kang,2018)。具體而言,相關設計應遵循情境化和做中學原則,通過創設貼近教學實踐的真實問題情境,引導教師觀摩他人實踐、實操教學設計、迭代反思提升,從而更有效地將所學知識技能遷移運用到個人教學實踐中(Bustamante,2020;Ma et al.,2021)。

5. 整合性

互聯網技術的進一步發展對教師教學能力提出了更高要求,教師不僅需要具備基礎的學科內容知識,還需要熟練掌握技術知識和創新的教學法知識等(Bustamante,2020),因此,教師專業發展應該整合多維度的知識與技能,滿足教師全方位、深層次的提升需要。

6. 交互性

教師是具有豐富實踐經驗的成人學習者,經驗分享與匯聚是教師主要學習方式。互聯網技術使個體交互更加便捷高效,教師專業發展需要在交互性設計原則指導下,組織異步或同步交流,鼓勵教師經驗分享與匯聚,從而借助教師同伴支持的力量,構建協同發展社區,促進教師專業發展共同體成長(Hollebrands & Lee,2020;Katz et al.,2019;Xue et al.,2021)。

7. 反思性

教師專業發展是一個反復迭代的過程。因此,管理者應該在反思性設計原則指導下,借助互聯網技術引導教師反思個人的專業學習和教學實踐,總結不足,持續提升(Bustamante,2020)。

(三)學習支持

“互聯網+”教師專業發展還強調理論指導下的教師專業學習支持與支架設計。在新一代信息技術的助力下,學習支持能夠通過同步或異步的活動、資源或交互支持教師專業學習,是影響教師專業發展投入度、滿意度的關鍵要素,能夠促進對“互聯網+”教師專業發展的理解、有效設計與實施(Bragg et al.,2021;Gregori et al.,2018;Salonen et al.,2021)。關鍵設計原則包括以下幾方面。

1. 反饋性

反饋是教學實踐中的關鍵策略,能夠支持學習者反思自我,調節學習,也能夠幫助教師發現問題,反思提升,從而提高專業發展效率。教師專業發展的反饋來源于研修同伴、導師和平臺等,其中,同伴反饋具有互惠性,往往通過同步或異步的小組討論、集中的作業互評等方式促進教師知識的共建共享和能力的共同提升(Katz et al.,2019;Vilppu et al.,2019)。基于異步論壇答疑、同步視頻會議等方式,專家或導師能夠為教師提供專業化、指導 性 的 反 饋(Katz et al.,2019;Marin et al.,2018;Wilczynski et al.,2017),以促進教師聚焦發展方向,持續反思進步。平臺反饋在三類反饋中的及時性最強,通過自動批閱與信息提示,可幫助教師高效自我診斷,及時調整學習(Philipsen et al.,2019a)。

2. 持續性

教師專業發展具有問題解決導向的特征,而問題往往產生于教師日常教學實踐,具有復雜性和動態性。因此,短期的一次性教師專業發展往往難以滿足教師問題解決的需求,需要通過教研員伴隨、專家長期指導等方式持續支持教師實現專業成長(Huang et al.,2021;Saunders et al.,2019)。此外,為提高教師專業發展的效率,學習支持應該把握教師專業發展的關鍵時間點,例如,在專業發展初始階段,通過歡迎信的方式幫助新學員盡快適應學習環境、通過引導學習規劃制定的方式幫助新學員合理安排時間,高效參與學習(Salonen et al.,2021)。在專業發展全過程,研修目標可拆分為多個層層遞進的環節,并在各環節結束后組織教師通過階段性反思,改進不足,繼續探究(Nazaretsky et al.,2022;Marin et al.,2018)。

3. 精準性

教師參與專業發展的學習起點、學習過程均存在差異。如何解決教師的差異化、個性化問題,一直是教師專業發展項目中的重點和難點。因此,“互聯網+”教師專業發展項目需要重視借助信息技術手段實現對教師的精準支持。一方面,通過實時或非實時的一對一指導,教師專業發展的促進者能夠借助討論等方式幫助教師深入理解教學,及時調整發展方向(Nazaretsky et al.,2022)。另一方面,借助學習分析等技術,基于證據的精準化學習支持,能夠動態化、準確化地跟蹤、診斷教師專業發展的變化規律,從而提供針對性的改進建議(Salonen et al.,2021)。

六、“互聯網+”教師專業發展的效果與評價

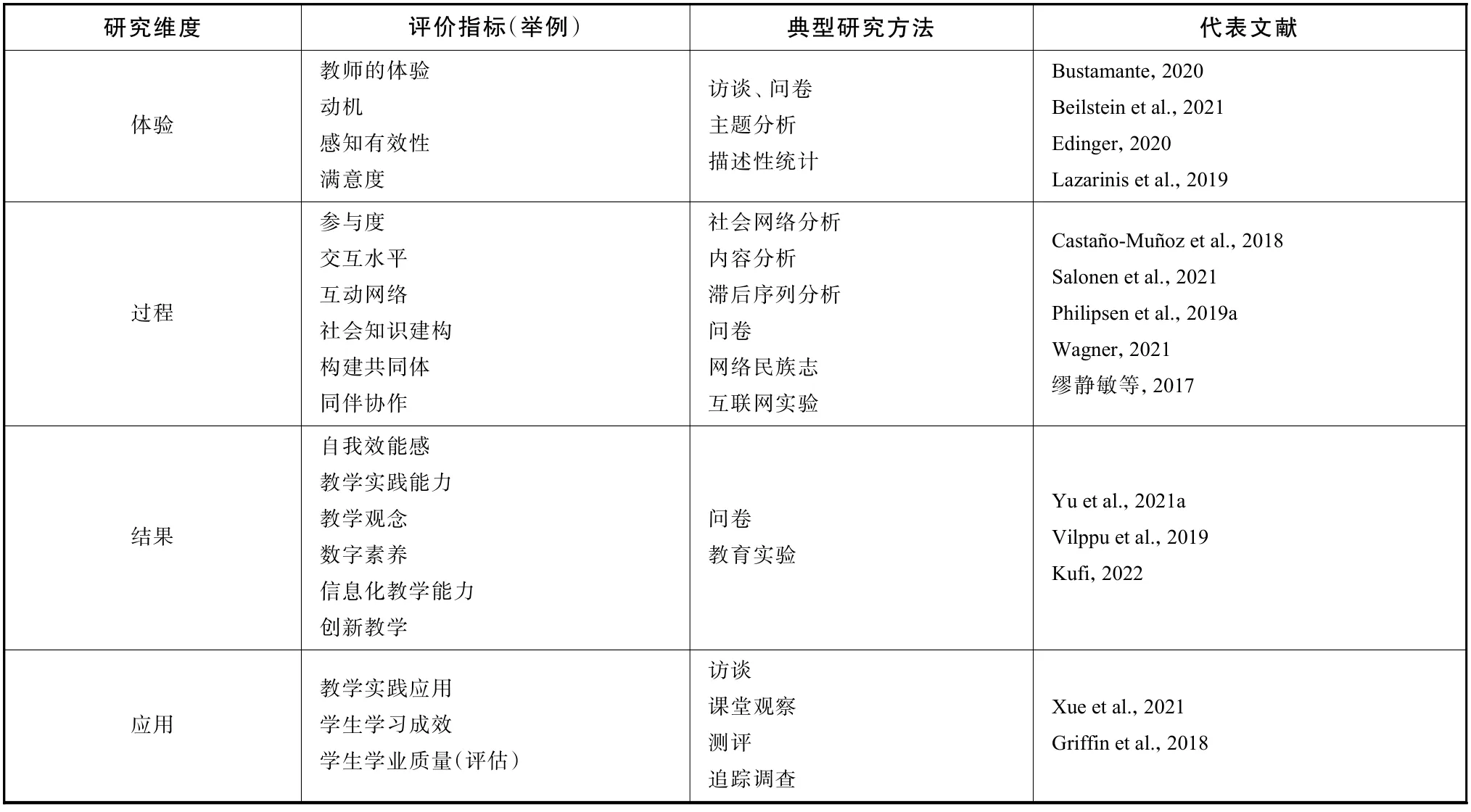

研究者與實踐者都非常關注互聯網新環境新模式下教師專業發展的效果。為此,國內外很多研究者都通過實證研究對此進行探索,主要從四個方面展開:教師專業學習的體驗、教師專業學習的過程、教師專業學習的結果、教師專業學習成果的應用(見表四)。

表四 “互聯網+”教師專業發展效果研究

(一)學習體驗

一些研究關注教師參與“互聯網+”教師專業發展項目的體驗,通過教師參與體驗、動機、感知有效性、選擇性、滿意度等變量評價“互聯網+”教師專業發展項目的效果。此類研究通常基于訪談、問卷、反思記錄等數據,運用主題分析、描述性統計等分析方法表征教師參與專業發展項目的體驗。已有研究均表明,教師對在線專業發展項目、在線教研、在線專業發展社區等實踐形態均持肯定態度,認為其能夠有效促進個人專業成長和教 學 實 踐 的 改 進(Edinger,2020;Powell & Bodur,2019)。

(二)學習過程

基于互聯網的教師專業發展新模式,不僅引發了研究者對新環境新模式下教師專業學習過程的新探索,如對教師在線協作、在線交互、參與度、互動網絡、社會知識建構、在線共同體等的研究;同時也衍生了新的研究方法,如基于網絡平臺上教師行為數據和文本數據開展的學習分析、社會網絡分析、互聯網實驗研究、網絡民族志等。已有研究表明,“互聯網+”教師專業發展模式能夠有效促進教師的協作與互動、專業共同體的建立,也有助于教師個體專業網絡的建立。例如,有研究采用社會網絡分析對在線實踐共同體中數學教師社會網絡凝聚力的演變過程進行分析,發現在線實踐共同體能夠促進教師專業網絡的建立,從而促進其專業發展(Matranga & Silverman,2022)。

(三)學習結果

對應于教師專業發展目標,研究者最關注“互聯網+”教師專業發展項目在促進教師知識、實踐能力、教育觀念等方面的成效。已有研究表明,在知識維度,“互聯網+”教師專業發展模式有助于發展教師的學科教學知識(Ma et al.,2021)、TPACK知識(Sun et al.,2022)等;在能力提升方面,有助于發展教師的學科教學實踐能力(Amador et al.,2021),以及教師開展在線教學、混合式教學、技術與教學融合等創新教學的實踐能力(Gilmore,2021;Salonen et al.,2021);在教學觀念和態度方面,有助于增強教師的學科教學信念(Griffin et al.,2018)、技術融合教學的信心(Nazaretsky et al.,2022),也有助于緩解教師的情緒壓力(Lang et al.,2020)。

已有研究表明,在線研修與混合式研修能夠取得比面對面研修更好的成效。例如,對希臘的大規模教師數字能力培訓項目的研究結果顯示,相比于面對面研修,參與混合式研修的教師在成果、自我效能等方面均表現得更優秀(Zagouras et al.,2022);沙特阿拉伯對參與持續專業發展活動的科學教師進行對比評價發現,面對面和在線專業發展項目一樣有效,在促進教師概念理解等方面,在線形式更有效(Binmohsen & Abrahams,2020)。類似的對比研究以教師學習結果為依據,在有效性判斷的基礎上還進一步總結了互聯網支持教師專業發展在經濟性、便利性、靈活性等方面的優勢。

(四)實踐應用

教師專業發展項目的最終目標是促進教師的實踐應用與教學改進。因此,也有少數學者跟蹤研究“互聯網+”教師專業發展項目的成果能否真正遷移應用到教學實踐中,考察教師是否真正實現了從學習到實踐應用的轉變,甚至教師專業學習成果能否真正轉變為學生的學習成效。這類研究通常采用問卷、訪談,或者通過與學生學業測評數據相關聯(Griffin et al.,2018)的方式,判斷學習成果在多大程度得到了應用。已有研究顯示,“互聯網+”教師專業發展的相關項目能夠促進教師行為改變(Hamdani et al.,2021),對教師教學實踐產生了積極影響(Huang et al.,2022;Xue et al.,2021),并能促進學生的發展(Zhang,2020)。

但這種深入教師實踐層面的評估是困難的,雖然研究表明教師從學習到實踐的轉變正在發生,但大多采用自我報告的方式。如何實際衡量和評價參與者在自己的課堂和學校應用新學的概念的程度、學習成果和新做法的質量,這個過程非常困難(Hertz et al.,2022),尤其是在非正式學習環境中對教師學習成果的測量基本只能依靠調查問卷或結構性訪談(Laurillard et al.,2018;Yu et al.,2021b),在具體評估環節仍需方法上的突破。

七、結論與建議

(一)結論與啟示

1. “互聯網+”教師專業發展能促進數字時代的教師轉型

“互聯網+”教師專業發展項目能夠有效促進教師專業發展,提升教師專業發展的成效。相當多的研究證明,相比于面對面研修,在線研修、混合式研修能更有效地促進教師的專業發展,提升教師的教學實踐能力和自我效能感(Binmohsen &Abrahams,2020;Zagouras et al.,2022)。

克里默斯等(Creemers et al.,2013)曾指出,信息時代教師專業發展項目的目標需要從幫助教師直接應用教學技能,轉向幫助教師發展與新的教學方法、差異化教學相關的高階能力。已有研究表明,在線研修、混合式研修、在線教研等“互聯網+”教師專業發展模式有助于發展教師適應未來教育所需的高階教學實踐能力。例如,有助于提升教師的數字素養、信息化教學能力、在線教學能力、混合式教學能力等(Amador et al.,2021;Beilstein et al.,2021)。這些目標往往也是采用傳統的教師研修模式難以有效達成的。

2. “互聯網+”教師專業發展實踐呈現多樣化態勢

互聯網技術為教師專業發展的實踐創新提供了動力,國內外“互聯網+”教師專業發展的實踐均呈現出多樣化的樣態。本研究提煉了七種典型的“互聯網+”教師專業發展實踐模式:在線教師研修項目、混合式教師研修項目、教師專業發展MOOCs等三種教師正式學習的實踐模式,以及網絡教研、混合式教研、基于在線視頻資源的非正式學習、在線教師實踐共同體等四種教師非正式學習的實踐模式。總體來看,當前國內外“互聯網+”教師專業發展的實踐應用,教師正式學習要多于非正式學習;在線研修、在線教研等正式與非正式在線專業學習要多于混合式的教師專業學習;基于視頻資源的教師學習多于基于學習活動和學習任務的教師專業學習。

3. “互聯網+”催生教師專業發展新規律研究

互聯網在為教師專業發展創造了新環境新模式的同時,也拓展了對教師學習規律的探索,特別是支持教師在線學習、混合式學習過程中教師專業學習新規律的研究。例如,對教師在線協作、交流互動的規律探索。同時,“互聯網+”也催生了新方法在教師專業發展規律研究中的應用。多年以來對教師專業發展、專業學習規律的研究,由于教師學習的過程數據很難留存,通常只能對教師的反思、訪談、關鍵事件、自陳報告等開展分析,且以質性分析為主。這些方法的局限是滯后性、粗顆粒、小樣本。而在線和混合式專業發展項目可以實現對教師專業學習全過程的數據留痕,為探索教師專業學習規律提供了更豐富、完整的學習過程數據資料,如在線學習行為數據、討論文本數據等;研究者也能夠應用社會網絡分析、認知網絡分析、內容分析、網絡民族志、互聯網實驗等研究方法開展過程完整、細粒度、大樣本的研究。

4. “互聯網+”教師專業發展更強調新模式的系統化再設計

研究者和實踐者越來越認識到,系統化的設計與支持對于“互聯網+”教師專業發展新模式的重要性。為此,“互聯網+”教師專業發展的理論支撐、設計要素、支持要素越來越被關注和強調:一方面,強調經典的教師發展策略與原則在“互聯網+”教師專業發展項目中的應用和深化,例如相關性、可遷移性、反思性、及時反饋、持續指導、同伴支持等。另一方面,更要關注有意識地運用在線教學、混合式學習等新學習方式的教學法,指導“互聯網+”教師專業發展項目的設計。這包括基于探究社區理論(Community of Inquiry)設計“互聯網+”教師專業發展項目應有意識地設計促進社會臨場感、教學臨場感和認知臨場感的活動;應用在線交互設計的方法策略設計促進教師在線交流互動的學習活動等。

(二)趨勢與建議

1. 關注宏觀視角的實證研究與探索

從樣本文獻來看,相關研究正走向實證化、嚴謹性,研究者越來越重視對“互聯網+”教師專業發展實踐效果的審視。然而,目前國內外已有研究更多關注“互聯網+”教師專業發展微觀層面的目標,比如能否促進教師的學科教學知識、教學實踐能力、觀念態度的提升,宏觀視角的實證研究較少。特別值得關注和研究的一個宏觀視角是“互聯網+”教師專業發展模式是否有助于應對全球范圍越來越突出的教師過度消耗與疲憊帶來的教師專業學習力的問題(鄧林園等,2023),已有個別研究發現了在線研修確實有助于緩解教師的情緒壓力(Lang et al.,2020),但還需要更多的實證研究與探討。此外,我國非常關注的教育公平、教師資源均衡的問題,也需要更多的實證研究從這一視角論證“互聯網+”教師專業發展新模式是否能有助于解決教育均衡的問題。

2. 利用第四研究范式探索教師專業學習規律

“互聯網+”打開了教師專業發展新模式和新規律探索的大門。然而總的來看,對“互聯網+”教師專業發展規律的研究目前還處在起步階段,需要更全面更深入的探索,特別是結合互聯網和大數據的特點運用更加多元化的方法開展教師專業學習過程中新規律的挖掘和探索。例如,本研究發現,近年來教師在線非正式學習逐年增多,但由于非正式學習的環境更復雜、干擾因素較多,實證研究更困難(Liljekvist et al.,2021)。而基于大數據的第四研究范式和學習分析技術能夠為此類研究提供新的方法路徑。教育大數據的研究范式和學習分析技術在面向學生的在線學習、混合式學習領域已經廣泛應用,但在教師專業發展領域的應用剛剛起步。未來的研究既要更多地吸納學習分析技術、教育大數據研究范式在教師學習領域應用,又要充分考慮教師群體的特殊性,探索形成“互聯網+”教師專業發展的特色研究范式與研究路徑。

3. 探索理論支撐和基于證據的“互聯網+”教師專業發展

如何有效設計與實施“互聯網+”教師專業發展項目,是當下實踐者最迫切關心的難點問題。例如,如何有效設計在線教師研修項目、混合式研修項目?如何有效設計教師網絡教研、混合式教研?盡管越來越多的研究者強調理論支撐、設計要素和支架支持對于“互聯網+”教師專業發展項目的重要性,但由于相關研究與實踐尚處于起步探索階段,目前尚未形成清晰的、體系化的理論與設計框架,也缺少對設計原則、方法策略、支架工具等更深入有效的實證研究和證據支持。從中觀層面講,未來系統研究亟需基于理論支撐的“互聯網+”教師專業項目的設計框架與方法策略;從微觀層面來講,亟需探索基于證據的“互聯網+”教師專業發展研究與實踐改進,深入研究不同設計要素和支架支持如何影響“互聯網+”教師專業發展,影響效果如何等問題。

4. 互聯網支持下教師正式學習與非正式學習的融合

互聯網為教師專業發展帶來了新的學習方式,也發展出多樣化的實踐模式。但總體來看,相關實踐還處于早期探索階段。本研究對七種典型實踐模式的分析顯示,目前實踐中在線方式的應用要明顯多于混合式教師專業學習,正式學習明顯多于非正式學習。然而不同學習方式各有優勢與不足。已有研究也表明,有效設計的混合式研修比面對面或在線研修更能有效促進教師的專業發展(Philipsen et al.,2019b)。教師專業發展的復雜性和系統性,既強調專業系統學習的重要性,也強調理論與實踐結合、基于真實教學情境學習,以及專業共同體的重要性。因此,未來應鼓勵互聯網支持下教師正式學習與非正式學習融合,線上線下學習與教學現場學習融合,正式的研修項目與非正式的教研活動融合,最終促進線上線下融合式教師專業共同體的建構。

[注釋]

① 并非所有樣本文獻都具有明確的非正式或正式學習場景,因此對表征的分類合計不等于82。