歌曲《邊境的小鳥》的演唱難點分析

楊柯雨 洪宜德

《邊境的小鳥》這首軍旅類型的聲樂作品,歌曲旋律歡快、跳躍,歌曲整體使用的音樂素材豐富,音區跨度較大,歌唱難度較高,非常適合中高階段的聲樂學習者和愛好者去歌唱。作品體現出作者對祖國的赤誠與熱愛,歌曲旋律昂揚充滿斗志,藝術上也極具表現力和感染力,創作風格多元化,從他以往創作的作品中可以看出,既有美聲作品、民族作品還有通俗作品,在形式上有獨唱、合唱、重唱甚至童聲等[1]。

一、《邊境的小鳥》的創作背景與表達內涵

《邊境的小鳥》是由詞作家劉福波和作曲家欒凱所共同創作的軍樂作品,由歌唱家王瑩首唱,于2015年收錄在軍樂聲樂作品專輯《鋼槍·玫瑰》中[2]。這張專輯是為了紀念抗戰勝利七十周年和世界反法西斯戰爭勝利七十周年的作品。該作品主要描述了邊境哨所士兵在執勤過程中,有鳥兒在邊境飛翔穿梭的場景。作曲家將自己的情感寄托于鳥兒,表達對邊境士兵的贊譽。同時用無拘無束的鳥兒來祝愿邊境兩國的和平往來,表達了對國與國之間友好的呼喚。

二、《邊境的小鳥》的音樂與風格

作品《邊境的小鳥》為b小調、6/8拍的單三部曲式,歌曲主要分為引子-A(a b a1 b1)-B-A1(b1)段。引子開頭3-4小節歡快、跳躍的附點節奏旋律,在引子、間奏、歌曲中以及結尾反復出現,貫穿了整首歌曲,也確立了歌曲輕盈、歡快的基調。演唱中的審美意識拓展無疑為表演者提供了更為廣闊的藝術表現空間,也賦予了作品更為深厚的藝術意蘊及表現形式[3]。歌曲在調性上運用了同主音大小調相互切換的作曲技法,增添了音樂的明暗對比,使歌曲的色彩更加豐富,在情緒表現上又多了幾分莊重與嚴肅。引子部分上看(第1-36小節),開頭伴奏部分第1-16小節以b小調為主,輕快跳躍的旋律貫穿了整首歌曲。歌唱部分(第17小節)轉入同主音大調B大調。第一句旋律非常的平緩,旋律持續保持在小二度的音程之間,多以同音進行為主,而開頭的音(小字二組?d)為主和弦的三音,具有一定的不穩定性。這就給音樂描繪出一種仿佛月亮從邊境的地平線緩緩下落,清晨的陽光慢慢籠罩在了邊境哨兵身上的畫面,營造出清晨模糊、朦朧的意境。第二句旋律轉回了b小調,音程在三度內平穩進行,第三句結尾和第四句開頭旋律轉回了B大調,在第四句的結尾又轉回了b小調。引子歌唱旋律部分大小調之間相互轉換,讓音樂的色彩對比更加鮮明,同時給歌曲增添了一絲模糊、神秘、朦朧的氛圍。

A樂段a部分(第37-54小節,第81-101小節),從第37小節開始,歌曲的速度變為了70,前兩句的歌曲旋律,主要以四、五度音程的跳躍為主,以二、三度音程走向來輔助音樂的流動,增加了歌曲的歡快、跳躍性。后兩句從第45小節開始,旋律中加入五度的跳躍,并在八分音符之間加休止符號,聽覺上類似于跳音的感覺,給歌曲增添了幾分俏皮、活潑的氛圍。歌唱者在這一句上要特別注意咬字的位置和歌唱語氣。最后一句旋律線條以小二度音程和同音進行為主,經過五度跳躍落在主音上,表示了樂段的終止,但伴奏旋律卻采用了三度上行跳躍進行,高低音旋律使用倒影對稱的創作手法,對音樂起到了推進展開的作用,引出A樂段的b部分。

A樂段b部分(第55-72小節,第102-117小節),歌曲轉到了同主音B大調,大調的使用讓歌曲聽起來更加輝煌、大氣、磅礴。前兩句歌唱旋律,都是以二度平緩下行后,再以三度上行將音樂展開。在第三句轉回b小調,旋律也是平緩進行后在跳躍展開,小調運用給第三句加入一些嚴肅的色彩,用音樂巧妙地描繪出邊境士兵保衛邊境的嚴謹態度。最后一句轉回B大調,旋律走向與之前相似,但在結尾處進行了旋律擴充,伴奏旋律也是以上行的琶音進行鋪墊,凸顯出了對邊境士兵歌頌、稱贊的語氣。歌唱者要抓住這一段音樂所描繪的主題,在情感表現上要快速切換,收放自如。

B樂段,歌曲重新回到了旋律主調b小調,整個B樂段都是以輕快的跳音為主,伴奏上也是貫穿全曲輕快跳躍的旋律。在歌曲第132-136小節的音樂處理上,歌唱者和伴奏要著重注意,鋼琴與聲樂在“ff”的力度上逐漸增強,歌唱旋律的層層遞進和重音的使用,好像鳥兒之間在鳴叫音高上的競賽,歌唱者要注意代入角色,去營造這種風趣、靈動的音樂氛圍。B樂段在音區上的跨度較大,整段又是連續的跳躍旋律,這就需要歌唱者著重注意呼吸上的調整。

A1樂段,也是歌曲的結束段,是在重復b樂段的基礎上加入新的素材,在第146小節,第一句加入了上行琶音旋律,在第160小節,結尾句最后加入了跳躍和在小字三組的上行音階旋律,作曲家用這些音符構建的旋律走向,增加了歌曲輝煌、壯麗的效果。歌唱者需要強大的氣息支撐和充分擴大聲音的共鳴,烘托歌曲結尾的氣勢。

三、歌唱上的難點分析與處理

(一)同音進行的歌唱處理

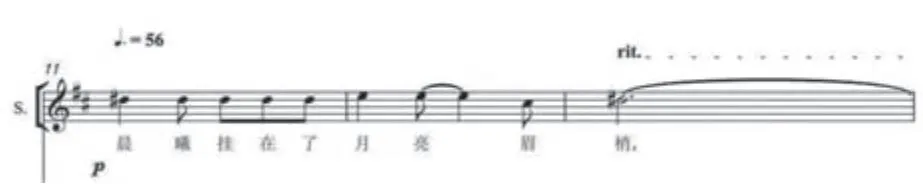

上述音樂分析中提到,引子部分的旋律非常的平緩,這一部分作曲家使用了許多同音進行的作曲技法。“同音進行”是指由同一個音連續出現若干次,常常用于一種節奏特性音調,較少承擔情感意義。但在音樂的速度、音程的跨度的影響下會有不同的表達效果。而正是引子部分緩慢的速度,使這里同音進行有一種游離感和不確定性,給歌曲營造出了朦朧的氛圍。對于歌唱者來說,想要唱好同音進行的旋律,就需要掌握歌唱中咬字的位置以及氣息控制的穩定。如:

歌曲開始的旋律建立在“弱”的力度上,在小字二組?d的音高上使用了同音進行,這里的音高位置屬于女高音的換聲區,在“弱”的力度下,歌唱者不需要過多增加音量和擴大共鳴腔體,只需要調整口腔和頭腔的共鳴,用氣息將字輕輕吐出。同音進行上更多需要的是歌唱者氣息的支撐是否穩定,喉嚨的松弛和口腔咬字位置不變。這句中的“晨曦”“掛”這幾個字歌唱時要尤為謹慎,這幾個字在同音進行的影響下,連在一起唱很容易氣息上浮,使聲音擠在喉嚨里,需要時刻找“嘆氣”的感覺去歌唱。

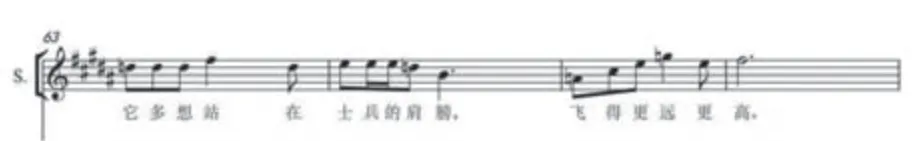

在A樂段中,旋律更多的是一種調皮歡快的情緒特點,猶如在描繪一只頑皮的小鳥在邊境的樹林中、哨崗上蹦蹦跳跳地玩耍著。歌唱語氣上要更加親切、跳躍、活潑。所以A樂段中的同音進行,在歌曲情緒的轉變下,詮釋也有所改變:

除了情緒轉變外,這里的歌唱速度也發生了變化,在速度為70的條件下,歌曲顯得歡快、活潑。在這里同音進行的后面連接一個上行的音程,使這里的情緒引向一個正向的能量,從中透露出了一絲堅定、果敢。對于這里同音進行的理解更像是在說話的感覺中歌唱,需要在口腔咬字位置、共鳴腔體不變的狀態下,準確而又快速地咬字。同時注意6/8節奏的強弱規律,從而增加歌曲歡樂的情緒。

(二)跳音中的強弱對比

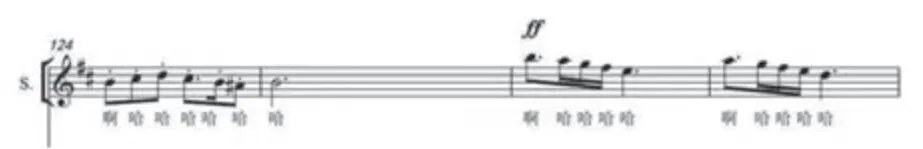

在歌曲的B樂段,也是該作品的高潮部分,作曲家選擇跳音來譜寫,并選擇靈活、輕巧的花腔唱法來進行演繹。使整個樂段類似于鳥兒的鳴叫聲,填詞也都是以“啊”“哈”來填寫,跳躍性的語氣助詞凸顯出了對邊境士兵的贊揚。

B樂段跳音加6/8拍的節奏,使歌唱重音自然而然地形成了‘強弱弱、次強弱弱’的規律,尤其是用花腔的技法去演唱,更為突出這一特點。但B樂段的第126小節,旋律在“ff”的力度上展開了一個連續下行的音階級進,而級進之前接了一個八度的跳躍,讓這里形成音高上的對比,極具戲劇表現效果。

B樂段第132小節從弱拍開始,音樂的力度由“f-ff”,同時旋律中標有重音符號。重音也是一個起始點,它的出現可能表示一個音、一種力度水平、一個節奏型或一個和聲的開始。這里重音符號所標注的音,組成了一個上行的模進進行,旋律伴隨著重音而逐步加強。第一個重音符號出現的小節,歌唱力度要有意識地減小,以保證之后每個小節的重音都要比之前的重音略強。同時為了保持最后長音的穩定,在每小節重音之前快速換氣就顯得尤為重要。只有將氣息的收放控制好,才能凸顯出此歌唱段干凈、利落的跳音線條特點[4]。

(三)連音與跳音之間的轉換

在最后A1結束樂段中,作曲家在重復A樂段的同時,用跳音旋律對樂段進行了擴充,增加了樂段的結尾句的華麗感,同時歌唱難度也有所增加。在第159-161小節,歌唱旋律由長音進行到上行的跳音,后尾音又延長展開。歌唱者在歌唱此樂句時,由于身體習慣了之前唱連音、長音時的狀態,在轉換跳音時很容易一下將氣息的支撐全部松開,導致跳音開始的第一個音在音高上有所偏差,要在唱長音的氣息支撐狀態中轉換跳音,保持音高位置的準確打開。隨后,第162小節上行的音階旋律連接結尾的長音結束了整首歌曲,歌唱者需要將意識更多地放在頭腔共鳴和腔體的打開,這樣才能更靈巧、輕松地詮釋該句,在音樂表達力上也會顯得更加宏大、深刻。

四、結語

欒凱的這首聲樂作品結構清晰有層次,用大氣磅礴的旋律巧妙地詮釋了歌曲想要表達的思想內涵,抒發了真摯的情感,歌頌了友好與和平。音樂表現力是一個人借助音樂進行表達的能力,集中體現了演奏者的創造力、想象力和情感體驗。從作品本身上看,歌曲《邊境的小鳥》對于歌唱者而言具有一定難度,在情感表達與歌唱技巧等方面需要我們去進一步研究。

注釋:

[1]張巍:《論節奏結構的重音》,《音樂藝術(上海音樂學院學報)》2007年第2期,第28-41+4頁。

[2]鄭倩:《歌曲〈邊境的小鳥〉音樂與演唱特點分析》,《藝術教育》2017年第15期,第60-61頁。

[3]鄭敏:《音樂劇演唱的審美意識拓展——基于表演思維的建構探究》,《音樂生活》2021年第1期,第45-47頁。

[4]王蕾:《鋼琴演奏技巧對音樂表現力的作用》,《音樂生活》2021年第10期,第83-85頁。