普羅科菲耶夫《第一鋼琴奏鳴曲》演奏版本分析

吳晶晶 陳佳瑋

謝爾蓋·普羅科菲耶夫(Sergei Prokofiev 1891-1953),蘇聯著名作曲家,鋼琴家。正如文章《北頓涅茨河岸的朝陽—普羅科菲耶夫“第一鋼琴奏鳴曲”探析》中所介紹的,在謝爾蓋·普羅科菲耶夫很小的時候就開始創作音樂,并跟隨多位音樂家學習,包括塔涅耶夫(Taneyev)、格里埃爾(Gliere)等,后在圣彼得堡音樂學院學習期間,里亞朵夫(Liadov)等人也曾指導過普羅科菲耶夫,所以本文將要分析這一作品的源頭,即普羅科菲耶夫初期創作集合“舊筆記本”的形成不僅與他童年時期受到的教育有關,也受到了俄羅斯民族樂派的影響[1]。本篇文章將續寫前文所未能述及的不同演奏版本分析,通過對兩個不同的演奏版本進行比較分析,以尋求對該作品的學習與演奏上有更為深入的理解,從而發現詮釋該作品更為合理的方式并給學習者以啟發。

一、演奏版本選擇緣由

“只有當演奏者將它們變為音樂時,所有的杰作才得以成為杰作。”[2]

作品《f小調第一鋼琴奏鳴曲》(Op.1)創作于1910年,自20世紀90年代至今有很多鋼琴家灌錄了普羅科菲耶夫的奏鳴曲集,但對于這首奏鳴曲的不同演奏版本分析目前國內的研究還在空白階段,但也為筆者的研究提供了很大的空間。筆者以“Prokofiev Piano Sonatas Op.1”為關鍵詞在prestomusic.com網站中搜尋到14個演奏版本,筆者選擇了演奏風格差異較明顯的兩個版本進行分析。

(一)弗拉基米爾·奧夫欽尼科夫(Vladimir Ovchinnikov,1958- ),俄羅斯鋼琴家。筆者選擇了他在2018年錄制的專輯《Prokofiev - The 9 Piano Sonatas&Toccata》中的演奏版本,花甲之年的詮釋中充滿趣味與智慧,這無疑是極佳的參考版本。

(二)弗萊迪·肯普夫(Freddy Kempf,1977- ),英國鋼琴家,在他2019年所錄制的專輯《Kenpf Prokofiev》中的演奏充滿激情與活力,精湛的技巧如火花般綻放,與奧夫欽尼科夫的演奏形成較明顯的對比,故而選擇此版本進行比較分析。

二、演奏版本比較

(一)速度與力度分析

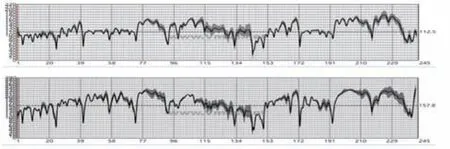

真正的節奏感不僅僅是連續的音符與音符之間的銜接的產物,它涉及對節奏組內和整個樂句中運動的感知。筆者基于vmus.net呈現奧夫欽尼科夫與肯普夫兩版本速度力度視圖如下:

據圖1可以看出兩者在速度與力度上有很大區別,平均速度上兩者相差45.3每分鐘,奧夫欽尼科夫的演奏版本整體速度穩定,但是線條更加曲折,小波形特別頻繁,這代表著鋼琴家奧夫欽尼科夫更頻繁使用了“Rubato”(彈性速度)。對比而言,肯普夫所演奏的小線條較少,但是線條呈大起大落之勢,這說明鋼琴家更多使用極端的速度,尤其以圖中20、39等小節為例,幾乎每20小節左右就有一次停頓。

圖1 兩版本速度與力度視圖

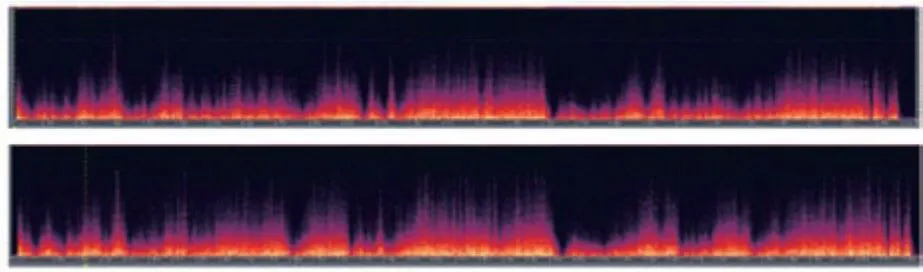

我們對照樂譜可知,作曲家在譜面上關于作品整體的速度表情術語很少,只出現了“Allegro”(快板)“Meno mosso”(稍慢的)和“Più mosso”(稍快的)三種術語,后兩者是基于“Allegro”的速度而定的。“Allegro”是西方音樂作品中最為常見的音樂術語,所以對于它速度的界定在多數音樂辭典中被認為是中等速度的,我們對比兩個版本的平均速度,兩者速度都在兩個極端,肯普夫的演奏已經“觸頂”,而奧夫欽尼科夫的演奏甚至讓筆者感覺速度處于比“Allegro”更慢的“Allgretto”(稍快板)。從三種術語所衍生出的實際演奏效果在速度上卻大相徑庭,這體現出不同的演奏家對于譜面理解的不同,最后產生的效果也有巨大的區別,但這也是鋼琴表演為什么如此動人的原因之一。為了更清晰地了解力度差異,借助Cool edit pro 2.1列出兩版本力度光譜圖如下:在兩者錄音中,大多數結構過渡部分的力度上有一定程度的相似,這體現兩者很尊重原作的譜面標記,但兩版各種細節卻迥異不同,各有特色。因呈示部與再現部關聯性強,為了不過多贅述,筆者主要以對兩個版本差異最大的呈示部結構分析為主,同時輔以展開部結構的對比分析。

圖2 兩版本力度光譜圖

(二)呈示部對比分析

引子部分進入第2小節前,肯普夫漸慢的一瞬使得聽其第2小節有一種泉涌而迸發之感,并在第2小節初減弱了聲音,但是速度幾乎沒有發生大的改變,直至第4小節第二拍開始漸慢。奧夫欽尼科夫在第2小節初就開始漸慢,直至第3小節第二拍時更加小心,以均勻的漸慢與漸弱將音樂遞送至主題的出現。如參照譜面第1—4小節,肯普夫所演奏的更規范也有一以貫之的感覺,而奧夫欽尼科夫所演奏的則更考慮到音響效果,為后續主題的到來做足鋪墊。

呈示部主部由三個樂句共21個小節組成,第1樂句奧夫欽尼科夫的處理承接了引子部分的鋪墊,幾乎沒有任何停留直接以平鋪直敘的方式進入主題,但進入第2樂句時,作為第1樂句的加強演奏者卻選擇了漸慢漸弱的處理,音樂仿佛變得脆弱起來,隨之第2樂句末與第3樂句的主題加強時,聲音變得堅定而有力量。而肯普夫在第1樂句卻與引子部分中間加了一點停頓,力度比譜面更弱進入主題,并在第2、3樂句之間也加入了短暫的停頓,但整體上力度與速度沒有大的變化。

在呈示部副部初第41—43小節的處理中,肯普夫按照譜面將第41小節的中聲部與第42小節的高聲部作為旋律線條,以很連貫的級進過渡至第43小節快速的跳躍式進行,演奏中像海豚在水面上起起伏伏,敏捷靈動。而奧夫欽尼科夫對副部主題的處理非常不同,不僅與所對比鋼琴家肯普夫的處理截然不同,甚至與常見的大多數演奏版本都不相同,堪稱獨辟蹊徑,他在這里選擇不使用延音踏板,速度穩定、節奏鮮明,以似“非連音”的演奏方式,飽含趣味又不嘩眾取寵,這里的“干而不澀”也賦予副部主題新的聆聽感受和畫面感。呈示部中結束部是全曲三個高潮點的第一次出現,奧夫欽尼科夫在過渡至結束部幾乎與前述結構完美地在音色上進行了承接,雖沒有作不同音樂結構間的對比,但令人感覺水乳交融。而肯普夫在圖中明顯可見突然加強了力度和速度,使得作品結構間的性格區分明顯,而更快的速度帶來了更緊張的音響,左右手之間的跑動與和弦涌現出大量的“金屬”音,在第89小節開始的“大和弦”片段秉持著一種堅定不移的方向感,音頭被弱化,速度變得更快,像海潮般一鼓作氣將音樂帶到了高潮。

(三)展開部對比分析

兩位演奏家在波形圖上最為相似,力度與速度同時達到最高峰值就在展開部部分,其中連續14個史詩般突強力度的極低音區屬持續音與聲部控制;一直是筆者認為本曲演奏上最為艱難的地方。

中心句I中第98-99小節,譜面在第一拍寫了一個p(弱),奧夫欽尼科夫走到了第三拍才突然變弱而且提前漸慢至第100小節恢復速度,更加注重小句子的精致,而肯普夫在第98小節第一拍就按照譜面減弱聲音,但是第99小節的漸慢只是點到為止,更加注重長線條的進行。這一點在中心句I的后半部分更為明顯,以第102小節第四拍的“pianissimo”(很弱)作為弱起,開始了上文所述的14個有著“sforzando”(突強)力度的低音持續音,調性在這里快速游離變幻,全曲的矛盾到達巔峰。奧夫欽尼科夫的持續音遵照譜面要求,漸強如登階梯般穩定,值得注意的是他在第102-111小節左手部分的力度略強于右手部分,到了第112-114小節右手則更加突出旋律,同時音樂中織體變得更加復雜,和聲變得更為緊張,在第114小節最后一拍漸慢而停頓了一瞬,終于在第115小節光明突顯,天空乍晴。對比而言,肯普夫對14個突強力度的低音持續音是以“點”的方式勾勒出音符,將重點放在右手的旋律進行上,低聲部的漸強極為清晰而不渾濁。雖然兩者都在第114小節漸慢,但肯普夫的漸慢更注重音樂的整體性和長句子進行,而奧夫欽尼科夫的演奏細節中的漸慢則細節豐富。

最后在第134小節開始的展開部準備部分出現了“假再現”,調性回到了f小調,這里在演奏上的難度就在于如何在“萬花叢”中取得中聲部旋律的一點“綠”。奧夫欽尼科夫在第134小節開始承接前小節的“fortssimo”,隨后便保持在這個力度沒有大的變化,中聲部旋律的一抹綠色輕易地穩住了速度,使旋律聽起來閑適舒展,不因為左右手駭人的和弦與快速跑動所影響。而肯普夫在第134小節同樣遵從譜面漸弱,但這里的漸弱在聽覺上已經到達了“p”甚至更弱,速度第三拍才突慢隨著第四拍力度的增強而再一次回原速。

綜上所述,鋼琴家奧夫欽尼科夫的演奏版本在演奏中更突出每個樂句的細節,“小句子”處理得非常精致,同時不破壞音樂的整體結構。而鋼琴家肯普夫的演奏版本在演奏中更注重長線條的刻畫,充分體現演奏俄派作品時應有之氣魄和活力。如果說奧夫欽尼科夫所演奏的版本像白樸詩中的“小橋流水飛紅”,那么肯普夫的演奏版本更貼近李煜口中的“風回小院庭蕪綠,柳眼春相續”,但無論哪種都是極佳的參考版本。由于篇幅有限筆者僅選擇了兩個版本作為分析對象,但其他演奏版本都有各自的特色特點,也值得正在學習演奏這首作品的讀者去聆聽去分析。希望本文的分析能夠對學習與演奏這首作品的讀者有所助益,筆者將進一步關注鋼琴作品的二度創作問題進行深化學習與研究。

注釋:

[1]陳佳瑋、吳晶晶:《北頓涅茨河岸的朝陽——普羅科菲耶夫“第一鋼琴奏鳴曲”探析》,《音樂生活》2021年第7期,第78-80頁。

[2]〔法〕多米尼克·夏代爾著:《與二十二位鋼琴家對話音樂與人生》,盧曉 等譯,安徽教育出版社2005年版,第3-4頁。