負壓封閉引流聯合臀上動脈穿支皮瓣修復骶尾部壓瘡

丁云林,王少根,姜金珠

(合肥市濱湖醫院燒傷整形科 安徽 合肥 230000)

骶尾部壓瘡是長期臥床患者最為常見的并發癥,主要是因長時間臥床,局部組織長期受壓,血液循環不暢,引起局部的組織皮膚缺血缺氧,加之患者機體免疫功能降低,進而形成軟組織變性壞死[1-2]。骶尾部壓瘡一般病程較長,經久不愈的壓瘡若沒有正確的治療和預防措施會引發感染、敗血癥、癌性潰瘍等,給患者帶來極大痛苦[3]。目前,臨床對于骶尾部壓瘡患者主張手術治療,并且在圍術期內需采取針對性的護理措施,有助于提高手術成功率[4]。既往臨床常采用臀肌皮瓣修復、雙側筋膜皮瓣修復、股外側皮瓣游離移植修復等,治療效果并不理想,隨著學者對臀部解剖及穿支皮瓣的深入研究,發現臀上動脈穿支皮瓣修復血運豐富,選用范圍較大,已逐漸被臨床應用于治療骶尾部壓瘡[5-6]。VSD是目前處理各類創面的有效手段,它能有效清除創面壞死組織及分泌物,而且VSD能影響創面組織再生修復效果[7-8]。本研究旨在探討VSD聯合臀上動脈穿支皮瓣修復骶尾部壓瘡的效果,現報道如下。

1 資料和方法

1.1 臨床資料:回顧性分析2017年1月-2019年8月筆者醫院收治的80例骶尾部壓瘡患者的臨床資料,按治療方法不同分為對照組39例,觀察組41例。對照組中男20例,女19例;年齡38~74歲,平均(58.45±3.34)歲;病程3個月~3年,平均病程(1.45±0.35)年;壓瘡面積12 cm×8 cm~18 cm×10 cm;顱腦損傷者16例,脊髓損傷截癱者15例,骨折長期臥床者8例;壓瘡深度Ⅲ度20例,Ⅳ度19例。觀察組中男23例,女18例;年齡39~75歲,平均(58.73±3.47)歲;病程3個月~3年,平均病程(1.50±0.39)年;壓瘡面積13 cm×8 cm~20 cm×10 cm;顱腦損傷者18例,脊髓損傷截癱者16例,骨折長期臥床者7例;壓瘡深度Ⅲ度21例,Ⅳ度20例。兩組患者一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 納入和排除標準

1.2.1 納入標準:①均符合骶尾部壓瘡者;②壓瘡深度均為Ⅲ度、Ⅳ度;③凝血功能正常者。

1.2.2 排除標準:①其他部位出現壓瘡者;②合并影響創面愈合的內科疾病,如糖尿病;③存在手術和麻醉禁忌證者;④合并重要臟器功能衰竭者。

1.3 方法

1.3.1 術前準備:兩組均完善相關檢查。術前加強營養,積極糾正低蛋白血癥、低鉀血癥及貧血癥狀,創面分泌物行細菌培養和藥敏試驗,選用敏感抗生素進行抗感染治療,清除創面壞死組織后每日更換傷口敷料直至創面相對清潔,術前1 d用過氧化氫、0.9%氯化鈉溶液清洗創面后用碘伏紗布濕敷。

1.3.2 手術方法:對照組實施臀上動脈穿支皮瓣修復術,觀察組實施創面VSD聯合臀上動脈穿支皮瓣修復術。(1)VSD技術。根據創面大小剪取VSD敷料,將帶有引流管的VSD敷料充分填塞局部腔隙,完全覆蓋創面,邊緣連接處用絲線縫合固定。引流管自創面直接引出,用生物半透性貼膜封閉整個創面,確保密封完好,連接負壓吸引器,調節負壓40~60 kPa,可見敷料明顯塌陷,術后仔細觀察VSD裝置,確認無漏氣及堵塞情況。7~10 d后拆除VSD敷料。待創面長出新鮮肉芽組織,分泌物消失及細菌培養為陰性后可行皮瓣修復術。若術后出現引流管堵塞,用含慶大霉素80 000 U的生理鹽水持續沖洗;(2)臀上動脈穿支皮瓣修復術。①皮瓣設計:術前用超聲多普勒探測儀明確臀上動脈穿支點并測量。選取聲音最響亮的穿支點作體表標記,根據骶尾部壓瘡的面積設計皮瓣,以髂后上棘與股骨大轉子連線為長軸,中上1/3交點為旋轉點;隨后以旋轉點為中心并結合術前穿支點體表標記,設計以臀上動脈淺支穿支血管為蒂的穿支皮瓣;②皮瓣切取:沿皮瓣設計線切開皮膚至深筋膜,沿深筋膜肌膜掀起皮瓣,于臀大肌筋膜和臀大肌的間隙呈鈍性分離出血管穿支部位,避免損傷臀上動脈穿支和運動神經,在處理血管蒂部時可保留少量深筋膜與臀大肌肌纖維的營養血管蒂,術中應注意觀察皮瓣的血運情況,及時發現皮瓣受壓,防止皮瓣血運障礙的發生。將皮瓣向內旋轉至創面處,保證皮瓣與創面在無張力的情況下進行縫合,供區創面直接縫合,并放置引流條。

1.3.3 術后處理:術后患者均采用側臥位或俯臥位,給予敏感抗生素1周,預防感染,并適當予以抗凝治療,配合烤燈照射,每2 h觀察皮瓣血運情況,24~48 h后拔除引流條,2周后拆線。

1.4 觀察指標:①創面愈合效果[9]。創面愈合情況良好,未有感染,皮瓣平整,外觀滿意為優;創面愈合情況較好,期間可能存在感染,皮瓣平整,外觀滿意為良;創面愈合情況不佳,存在感染,皮瓣不平整,外觀一般為差。優良率=(優+良)例數/總例數×100%;②比較兩組皮瓣完全存活率、創面一期愈合率及感染發生率等;③比較兩組術前抗生素使用時間、創面愈合時間及住院時間;④隨訪12個月,記錄患者是否出現骶尾部壓瘡復發的情況。

1.5 統計學分析:采用SPSS 23.0統計軟件包處理。計量資料以均數±標準差(±s)表示,采用t檢驗,計數資料用例數(%)表示,采用χ2檢驗。檢驗水準α=0.05。

2 結果

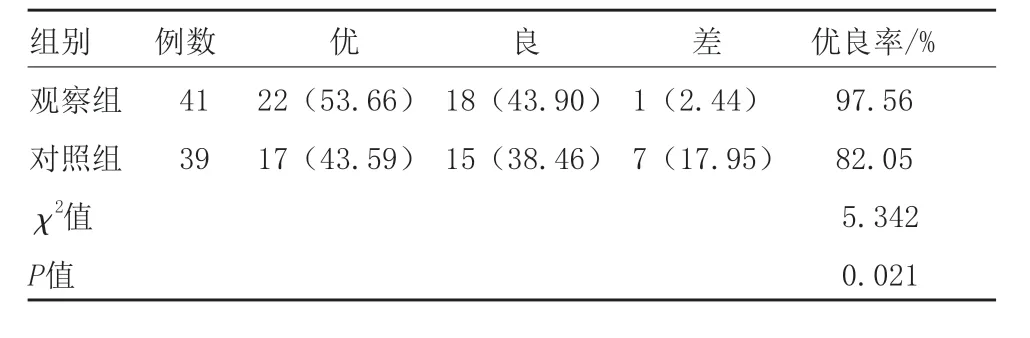

2.1 兩組創面愈合效果比較:觀察組創面愈合優良率高于對照組(97.56% vs 82.05%),差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組創面愈合效果比較 [例(%)]

2.2 兩組皮瓣完全存活率、創面一期愈合率及感染發生率比較:觀察組皮瓣完全存活率、創面一期愈合率分別為100.00%、95.12%,高于對照組的89.74%、76.92%,差異有統計學意義(P<0.05);觀察組感染發生率為7.32%,低于對照組的25.64%,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組皮瓣完全存活率、創面一期愈合率及感染發生率比較[例(%)]

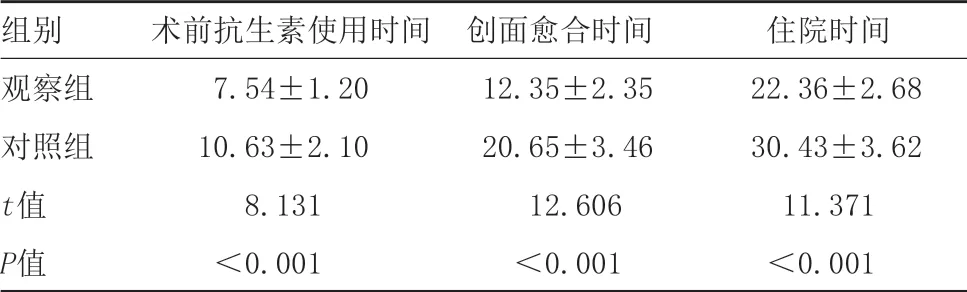

2.3 兩組術前抗生素使用時間、創面愈合時間及住院時間比較:觀察組術前抗生素使用時間、創面愈合時間及住院時間均明顯短于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。觀察組典型病例見圖1。

表3 兩組術前抗生素使用時間、創面愈合時間及住院時間比較(±s,d)

表3 兩組術前抗生素使用時間、創面愈合時間及住院時間比較(±s,d)

組別 術前抗生素使用時間 創面愈合時間 住院時間觀察組 7.54±1.20 12.35±2.35 22.36±2.68對照組 10.63±2.10 20.65±3.46 30.43±3.62 t值 8.131 12.606 11.371 P值 <0.001 <0.001 <0.001

圖1 觀察組典型病例治療前后

2.4 隨訪情況:兩組均隨訪12個月,觀察組1例(2.44%)患者骶尾部壓瘡復發,對照組6例(15.38%)患者骶尾部壓瘡復發,組間比較差異有統計學意義(P<0.05)。

3 討論

壓瘡多發生于軀體骨質相對突出的部位,以骶尾部較為常見,該處壓瘡是由于外傷骨折、脊柱損傷、關節病變以及腦血管病變等原因引起患者長期臥床使骶尾部受到長時間壓迫后出現血液循環功能障礙,導致局部皮膚或者組織出現缺血、缺氧,最終發生壞死。骶尾部壓瘡如果形成久治不愈,反復發作,易繼發感染、敗血癥、癌性潰瘍等,嚴重危及患者生命安全[10]。既往,臨床常采用臀大肌肌皮瓣修復骶尾部壓瘡,但其存在一定的局限性[11],增加了患者的痛苦和經濟負擔,故找到一個較為理想的治療方式是十分有必要的。

近年來,由于不斷實踐和技術提升,使得臨床醫者對穿支皮瓣解剖學更為了解和掌握,且該技術保留了臂大肌的臀區動脈,臨床應用較為廣泛。Hunter等[11]研究表明臀上動脈穿支皮瓣修復骶尾部壓瘡設計靈活、皮瓣存活率高,創面愈合效果佳。VSD通過負壓封閉引流,促進血液循環,利于肉芽組織生長,同時能達到清潔創面和愈合的目的,已逐漸應用于臨床[12]。有關研究表明,VSD聯合各類皮瓣修復創面獲得良好效果,明顯縮短了患者住院時間,促進創面愈合[13]。目前,VSD持續負壓引流聯合臀上動脈穿支皮瓣修復骶尾部壓瘡是臨床主要的治療手段。因此,本研究應用該手段治療骶尾部壓瘡,觀察其療效。

本研究結果顯示,觀察組皮瓣存活率為100.00%,創面愈合優良率為97.56%,創面一期愈合率為95.12%,均高于對照組;且感染發生率為7.32%,1年內復發率為2.44%,明顯低于對照組,這與國內外研究結果相符[14-15]。可見,VSD聯合臀上動脈穿支皮瓣修復骶尾部壓瘡臨床療效顯著,可有效提高皮瓣存活率和創面愈合效果,并能減少感染和復發的發生。分析其原因,VSD采用生物半透性貼膜密閉壓瘡傷面,利用持續負壓引流去除壞死組織,清除創面分泌物,抑制細菌繁殖,降低了感染發生率,利于肉芽組織的生長,促進局部血液循環,利于創面愈合。同時,臀上動脈穿支皮瓣只包含皮膚和皮下脂肪,保留了臀大肌的完整性,減少了供區血管和神經的損傷,并保持髖關節功能的穩定性,而且具有獨立的穿支血管,其血供豐富,利于移植組織生長存活。因此,兩者聯合應用可有效控制創面感染并促進創面愈合,利于皮瓣更好的生存,并且減少了因肌肉壞死而導致的壓瘡復發。另外,本研究還顯示,觀察組術前抗生素使用時間、創面愈合時間及住院時間均少于對照組,說明VSD處理骶尾部創面,有效控制了感染,減少了抗生素的使用,為早期行臀上動脈穿支皮瓣修復術創造了有利條件,并加快了創面愈合,從而縮短了患者住院時間。

綜上所述,VSD聯合臀上動脈穿支皮瓣修復是治療骶尾部壓瘡的有效方法,可有效提高皮瓣存活率和創面愈合效果,并降低了感染和復發率。