論職業球員與俱樂部法律關系中的勞動權益爭議問題

——廣州恒大俱樂部開除于漢超事件引發的思考

孫國平

(蘇州大學 王健法學院,江蘇 蘇州 215006)

一、問題的提出

2020年4月14日,廣州恒大淘寶足球俱樂部球員于漢超因私自涂改機動車號牌,被廣州警方依法做出罰款5000元、行政拘留15日的處罰[1]。該俱樂部當晚發布公告稱,球員于漢超嚴重違反《廣州恒大淘寶足球俱樂部球員“三九”隊規》之“九開除”的紀律規定,經公司研究決定給予于漢超開除處分[2]。一石激起千層浪,該事件遂引發媒體關注(1)參見歐興榮《恒大開除于漢超引發熱議情與法之間能否達到平衡》,http://sports.people.com.cn/n1/2020/0416/c22134-31676352.html,最后訪問時間:2022年4月16日。,同時引起法律界人士熱評(2)參見胡建樹《足球巨星涂改車牌,被恒大解約,有法律依據嗎?》,https://mp.weixin.qq.com/s/fq2vaGyG8C9thuxJmdSm9w;周蕭《恒大隊規是否合規?專業人士解讀于漢超事件熱點》,http://www.bjnews.com.cn/sport/2020/04/15/717136.html;李馨、楊洋《職業足球運動員和俱樂部之間的法律關系如何論?》,https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4NDMzNjMyNQ==&mid=2653148548&idx=4&sn=817a53a053c830915490ee54a03547dc&chksm=843fbe2eb34837389b2b18ef9d8650c2367737cc7813ee8b62f4f045f8e1f936ca32640331d 6&scene=27#wechat_redirect,以上最后訪問時間:2022年4月18日。。該熱議事件背后不過是一些老問題重現而已,職業球員與俱樂部間法律關系是民法上的雇傭關系抑或勞動法上的勞動關系?職業球員與俱樂部間勞動權益糾紛是遵循體育自治還是經由司法適用勞動法解決?《中華人民共和國體育法》(以下簡稱《體育法》)對此有何規定?俱樂部隊規是屬于勞動法上的用人單位規章制度還是一般契約條款?俱樂部開除球員是否需要正當事由?如不從學理上理順此類問題,則不少職業球員勞動權益將得不到切實保護,也會阻礙俱樂部健康發展和中國足球或其他職業體育運動的長足進步。本文將主要以職業足球球員為例展開探討。

二、法律關系定性之爭:是民法上的雇傭關系抑或勞動法上的勞動關系?

(一)域內爭議與域外慣例

職業球員與俱樂部之間的法律關系是否應受勞動法規制?無論是《中華人民共和國勞動合同法》(以下簡稱《勞動合同法》)還是《體育法》,都未對職業球員合同加以規定,司法實踐中對職業球員與俱樂部間有關球員合同勞動權益糾紛問題處理也并不一致。而對于這一基礎性命題,我國體育法學界學者看法亦非鐵板一塊,主要有兩種意見。

一種是民事雇傭關系說,認為職業球員與俱樂部間的法律關系屬于平等主體間的民事雇傭關系,球員與俱樂部間的工作合同屬于民事雇傭合同,應受民法上的合同法規范調整(3)為示區別,本文在非勞動關系和非勞動合同的雇傭關系或雇傭合同前加限定詞“民事”二字。。其立論主要基于職業體育運動尤其是職業足球運動的特殊性,諸如轉會限制與禁賽期、工作時間與工作報酬及管理、體育自治所要求的獨立解決爭端能力等方面與勞動法上的合同解除與終止、擇業自由、工作時間和工作報酬及管理以及勞動爭議的解決路徑等諸多制度都存在難以匹配乃至沖突的一面,也破壞了職業球員與俱樂部間相對平等的法律地位,限制了雙方當事人更多的意志自由等[3]。

一種是勞動關系說,認為二者間的法律關系屬于勞動關系,二者間簽訂的工作合同屬于勞動合同性質,其勞動權益救濟可通過勞動仲裁和訴訟方式實現。其立論主要基于職業運動的特殊性并不能改變職業球員的勞動法主體地位,職業球員為特殊勞動者,其為俱樂部提供勞務具有高度從屬性,屬于勞動法的規制范圍,且域外多以勞動法來調整,如果職業球員與俱樂部間的關系任由民法來調整有違法律的形式理性和實質理性,但該學說也慮及職業體育運動的特殊性,主張二者間關系還須受行業規則規制,建議制訂單行法規專門規制職業體育領域中的勞動關系[4]。

盡管學理上兩種意見并存,但體育法學界的主流認識是,職業球員與俱樂部間的法律關系整體上屬于勞動關系,職業球員工作合同從整體上看屬于勞動合同,但具有自身特殊性[5]。實務界也有認為,“職業球員與俱樂部間的工作合同是依據我國勞動合同法和合同法而訂立,既有普通合同屬性,也符合勞動合同法之規定,職業球員與俱樂部間的法律關系應屬于特殊勞動關系”(4)參見白星暉、趙龍升《球員俱樂部到底是什么法律關系?》,https://mp.weixin.qq.com/s/9fRlAFPJqDOgvrBAQ92GhQ,最后訪問時間:2022年6月6日。。

對于是否屬于勞動關系,大陸法系主要國家以有無從屬性進行判斷,所謂從屬性主要包括人格從屬性、經濟從屬性與組織從屬性[6]。而英美法系中判斷勞動關系的一些標準,諸如控制(control)標準、組織(integration)標準、經濟現實(economic reality)標準、相互義務(mutuality of obligation)標準以及多因素(multi-factor test)綜合判定標準[7],與大陸法系的從屬性判斷標準都有異曲同工之妙,都主要借助從屬(subordination)和依附(dependence)來認定勞動關系之有無。根據職業足球球員合同,無論其名為工作合同還是勞動合同抑或其他,俱樂部運動員皆要服從俱樂部所有指令,而俱樂部一般經由經理和教練來指示球員如何和何時來履行合同要求之義務,俱樂部球隊對設置訓練時間、安排比賽、要求球員在比賽中如何履行其義務以及球員薪水構成等皆有明確的制度性規定,球員在訓練和比賽時也須服從代表俱樂部權威并貫徹俱樂部指令的教練之指揮。盡管球員在從事此類活動時具有高度的個人自主性,但無論是在訓練和比賽中,如果不服從指令,則極有可能承擔不利之處罰后果,其受“控制性”和從屬性可見一斑。球員提供勞務屬于俱樂部公司業務的一部分,必須聽從俱樂部公司指揮,接受其管理,幾無決策權和話語權。為俱樂部公司提供從屬性勞動,這也是世界上大多數國家認為職業足球球員與俱樂部公司間屬于勞動關系之勞動法法理所在。反之,也正因如此,職業拳擊手和網球球員等一些職業球員因其在締結合同、訓練參賽、獲取酬金等方面具有極大的個人自主性,其從屬性較弱,往往并不屬于勞動關系。

放眼全球,盡管東歐等某些國家將職業球員視為自雇者(self-employed),從而將其與俱樂部間的合同交由民法規制,但根據世界職業足球運動員協會發布的《全球雇傭報告:職業足球工作條件》,此類采取民法規制相關合同糾紛的國家比例僅占該報告調查總量的9%,且占據排行榜前10位的克羅地亞、捷克、土耳其、斯洛文尼亞、羅馬尼亞、突尼斯、冰島、波蘭、烏克蘭和剛果(布)等國在世界足壇的總體影響力不大,這些國家的做法并未得到普遍認同(5)Global Employment Report“Working Conditions in Professional Football”,https://footballmap.fifpro.org/assets/2016_FIFPRO_GLOBAL_EMPLOYMENT_REPORT.pdf,last visited on April 22,2022.。相反,當今世界一些主要國家都將職業球員合同納入勞動法規制范圍。如《俄羅斯聯邦勞動法典》將職業運動員和俱樂部間合同規定在第三編(勞動合同)第59條之固定期限勞動合同中[8]。在德國,如簽約足球運動員為俱樂部提供從屬性勞動,則其為受勞動法管轄之雇員并無疑問[9]。在英國普通法上,職業球員則早就被視為勞動法上雇員而非獨立承包人(independent contractors)(6)在英美法系諸國,獨立承包人(independent contractor)是與勞動法上的雇員(employee)身份截然兩分的相對人,相當于我國法語境上的勞務合同或民事雇傭合同的一方當事人,其不享受勞動法的保護。,受到勞動法之規制(7)See Walker v Crystal Palace Football Club [1910]1 KB 87 CA,p.92.Also see Ready Mixed Concrete (South East) Limited v Minister of Pensions and National Insurance [1968]2 QB 497;and Carmichael v National Power plc [2000]IRLR 43 (HL).。英超職業球員被視為英超俱樂部雇員,二者間勞動關系(employment relationship)(8)在英美法系語境中,employment relationship,employment contract,employment agreement等術語都是指受勞動法保護的雇傭關系,而非不受勞動法保護的民事雇傭關系,應譯為我國語境中的勞動合同。See Employment Relationship Recommendation,2006 (No.198),https://ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312535,last visited on April 25,2022.受英國國內法、標準球員合同條款、集體合同以及足協與英超俱樂部相關規則約束。美國職業球員如NBA球員相關權益保護,主要通過全美籃球球員協會(National Basketball Players’ Association)與NBA展開集體談判,依據1935年《全美勞動關系法》(the National Labor Relations Act of 1935)之規定,就雙方當事人的權利和義務訂立全面而復雜的集體合同來達致,在遵循此等集體合同的前提下,球員的薪水、金錢福利和合同期限等條款一般由球員個人與球隊進行個別商談,對統一球員合同(uniform players’contract)中的格式條款加以修改敲定[10]。在瑞士,盡管業界也認為將職業球員合同一般籠統地置于勞動法保護框架下并不總是妥當,但職業球員與運動機構間簽訂勞動合同卻是常態,每份勞動合同須滿足四要件:球員親自履行、履行時間框架、經濟補償以及雇員接受雇主的從屬性管理等。此等職業球員受到瑞士勞動法律法規之保護[11]。在巴西,根據1998年修訂的《貝利法》第28條之規定,其職業球員與特定俱樂部間須簽訂書面勞動合同、規定合同應設專門條款確定期限、載明報酬支付情況,以及不能履行合同條款、違反合同和單方廢除合同時的賠償性條款等,否則如欠缺上述任一部分,則該合同視為無效[12]。在日本,類似職業棒球球員的職業球員納入《工會法》上的勞動者對待,勞動主管部門承認職業球員工會為法律上的工會,職業球員年薪與其提供的勞務相等價,球員勞動從屬于球隊組織中,其最低年薪、養老金、傷害保險、轉會等涉及球員勞動條件方面的問題需要通過集體談判機制來保證[13]。不難發現,域外這些國家都將職業球員納入勞動法的保護框架之下,只不過保護方式有所不同而已。為何這一似乎已成國際慣例的問題能在我國學界持續爭議至今達二十余年呢(9)早在1996年就有學者明確提出職業球員與俱樂部間的工作合同屬于勞動合同,參見王存忠《對運動員轉會行為的法律調整》,《山東體育學院學報》1996年第4期。?我國官方的一些文件對此又持何態度?

(二)相關文件之嬗變與相互牴牾

從《中國足球協會章程》規定來看(10)參見《中國足球協會章程》(足球字〔2019〕929號)第三條、第六條之規定。,中國足球協會性質至少是半官方半民間管理全國足球事務的組織,其所制定的相關文件能夠折射出官方的管理態度和傾向。關于職業球員的身份、職業球員合同的定性以及其與俱樂部間法律關系是否接受勞動法規制等基礎性問題,從我國管理層相關文件的嬗變來看,存在著前后不一、相互牴牾的現象。

早在2009年足協發布的《中國足球協會球員身份及轉會暫行規定》(以下簡稱2009版規定)中就明確規定,職業球員是指年滿18周歲,與職業俱樂部簽訂了書面勞動合同,且以從事足球活動的收入作為其主要生活來源的球員。如遇轉會,新俱樂部與球員簽訂勞動合同,其內容由雙方約定,并應當符合國家法律法規規章和國際足聯、中國足協有關勞動合同的基本要求(11)參見《中國足球協會球員身份與轉會暫行規定》(足球字〔2009〕536號)第三條、第十八條之規定。。為貫徹《國際足聯球員身份與轉會規程》(Regulations on the Status and Transfer of Players,RSTP)的相關規定,2009版規定中共有13個條文對勞動合同終止問題進行了規定(12)同上注,第四十一條至第五十三條之規定。。可見,此時足協對職業球員身份與職業球員合同性質的界定非常明確,亦即職業球員合同為勞動合同,職業球員乃是受勞動法規制之勞動者。

而2015年足協發布的《中國足球協會球員身份與轉會管理規定》(以下簡稱2015版規定)將職業球員界定為與俱樂部簽訂了書面工作合同,且從事活動的收入大于實際支出的球員。如遇轉會,新俱樂部與球員簽訂工作合同,其內容由雙方約定,應符合《中國足球協會職業俱樂部工作合同基本要求》(以下簡稱《工作合同基本要求》)。該工作合同須經球員、新俱樂部及球員代理人(如有)三方簽署方為有效(13)參見《中國足球協會球員身份與轉會管理規定》(足球字〔2015〕649號)第三條、第二十條之規定。。2015版規定同時廢止2009版規定,并將2009版規定中所有有關“勞動合同”字眼全部替換成“工作合同”并加以修改。概念是邏輯演繹之基礎,其流變往往彰顯理念改變,但囿于我國勞動法、體育法乃至民法話語體系中都無“工作合同”之稱謂,人們對其內涵和屬性不無疑問。

2015版規定要求職業球員工作合同簽訂要符合帶有示范合同性質《工作合同基本要求》之規定,后者首段將工作合同界定為:“指符合《合同法》和《勞動合同法》的法律精神,符合國際、國內足球行業基本準則,由足球俱樂部與球員、教練員或其他工作人員訂立的工作合同。”(14)參見《工作合同基本要求》(足球字〔2016〕86號)序言部分。該定義盡管在邏輯上有循環定義之嫌,但其字里行間的指向性較為明顯,亦即職業球員合同可能兼備民事雇傭合同和勞動合同雙重性質,還要考慮足球行業特殊性,這自然為早已定性的職業球員合同屬性(勞動合同屬性)之爭再添波瀾,如果兼備民事合同和勞動合同屬性,職業球員合同屬性在整體上究竟是民事合同還是勞動合同?究竟應優先適用《中華人民共和國民法典》(以下簡稱《民法典》)還是相關勞動法律法規規定?如果要考慮足球行業特殊性,則該特殊性在何種程度上可以排斥我國勞動法律法規和《民法典》之適用?因職業球員合同所生爭議是否因其特殊性而全然實行體育自治而排除司法管轄?可見,從勞動合同改為工作合同,也使得其屬性從明確變得再度模糊,從而為后續爭議解決帶來困惑或障礙埋下伏筆。

此等2015年和2016年足協文件的一些改動,似乎并未遵循更高一級文件精神,有相互牴牾之嫌。早在2015年3月8日,《國務院辦公廳關于印發〈中國足球改革發展總體方案〉的通知》中特別強調“加強俱樂部勞動合同管理,嚴厲查處‘陰陽合同’等違法行為,及時糾正欠薪行為”(15)參見《國務院辦公廳關于印發〈中國足球改革發展總體方案〉的通知》(國辦發〔2015〕11號)。。并未使用“合同”或“工作合同”字眼,其定性還是很明確的,要求俱樂部與職業球員等簽訂勞動合同并加強管理。為貫徹落實上述通知精神,2016年7月27日,人力資源社會保障部、教育部、國家體育總局、中華全國總工會聯合發布意見強調:“俱樂部應與球員等勞動者依法簽訂勞動合同,除勞動合同法要求的必備條款外,俱樂部與球員、教練員可以根據足球行業特點,依法約定其他條款。俱樂部應加強勞動合同履行、變更、解除、終止各環節的日常管理,按勞動合同約定按時足額支付球員等勞動者的勞動報酬,落實其休息休假權益,實現勞動用工管理規范化和制度化。”(16)參見《人力資源社會保障部、教育部、體育總局、中華全國總工會關于加強和改進職業足球俱樂部勞動保障管理的意見》(人社部發〔2016〕69號)2016年7月27日發布。

該意見可謂旗幟鮮明地指出,俱樂部須與職業球員等勞動者簽訂勞動合同,在此基礎上可顧及足球行業特點增設一些特色條款,但職業球員合同總體屬性屬于勞動合同并無疑問。不難發現,該意見與前述2009版規定精神一致,但后者業已被廢止且已被理念不同的2015版規定所替代。如果將國務院辦公廳和四部委的意見類比為“主管”意見、足協相關文件視為“現管”意見的話,我國官方文件體系中就出現了“主管”與“現管”持不同意見的現象。職業球員合同帶有勞動合同總體屬性,有其自身特殊性。如果因其糾紛訴諸司法,機械適用包括《勞動合同法》在內的相關勞動法律法規,可能有損俱樂部利益,因勞動法律法規并無顧及足球行業特殊性的相關規則;如果絕對排斥司法、排除勞動法律法規之適用交由體育仲裁,雖然顧及足球行業特殊性,但僅靠足協和體育總局文件等能否解決爭端?如無法律授權,其正當性和合法性存疑,職業球員合法勞動權益又何以救濟?面對這一兩難境地,我國司法實踐又展現出何種圖景?

三、糾紛解決路徑之爭:應遵循體育自治還是經由司法解決?

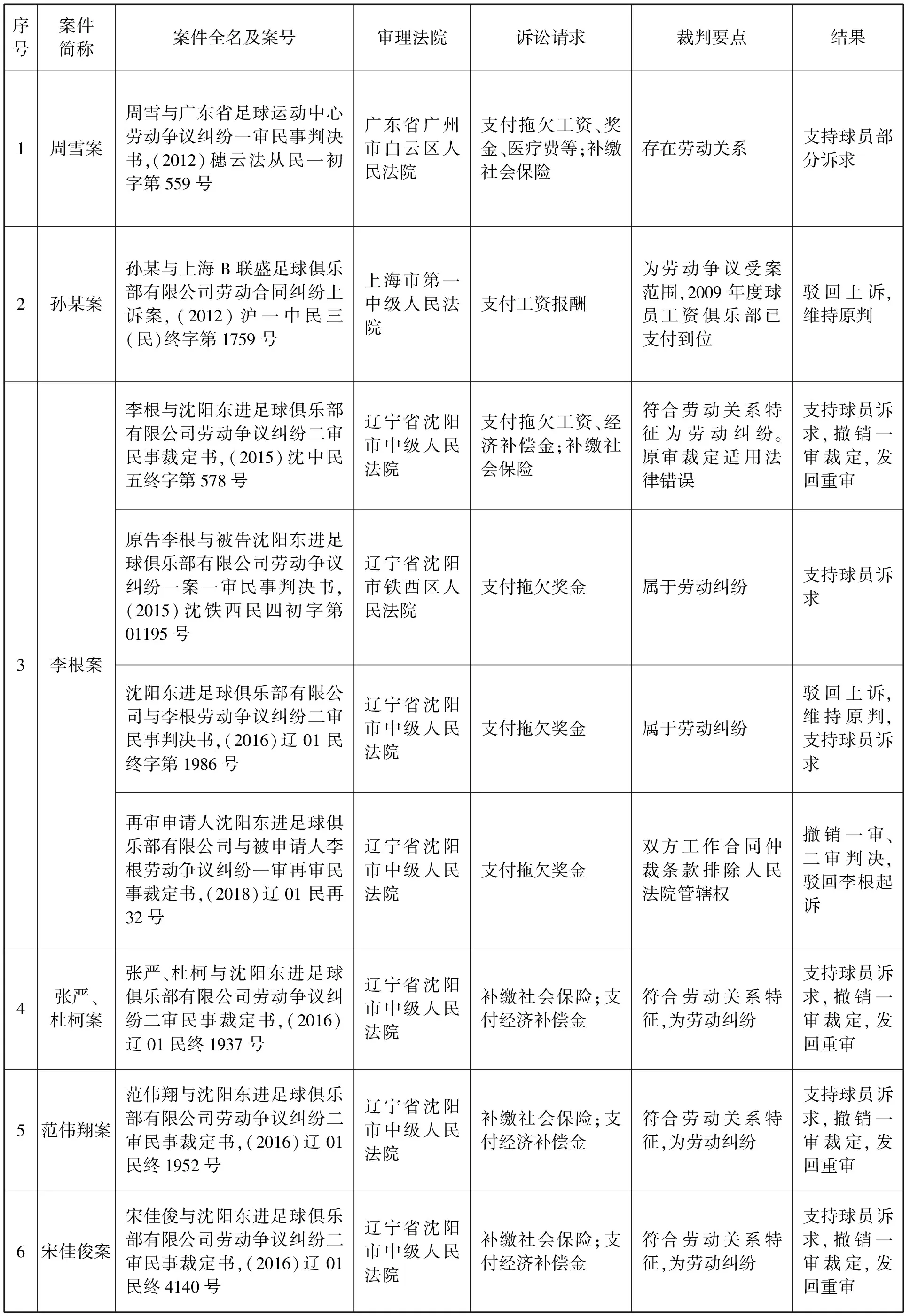

為洞察職業球員與俱樂部間的勞動權益糾紛是遵循體育自治抑或經由司法管轄適用勞動法解決,筆者在威科先行法律信息庫和中國裁判文書網以“勞動爭議+職業足球球員與俱樂部”為檢索詞,將有關球隊教練員、翻譯人員、管理人員等與俱樂部間的勞動糾紛剔除,整理出24個職業球員與俱樂部間相關度較高的勞動爭議案件作為分析樣本(見表1)。

表1 24個相關案例概覽

上述24個案例時間上橫跨2012—2020年,地域上覆蓋廣東、上海、遼寧、云南和江蘇五省市,從上表可知,經由司法解決的案例總數(歷經多次反復的案例則以最后裁決為準)為14,占比58.3%;駁回司法管轄的案例數為10,占比41.7%,這10個案例都發生在遼寧省相關法院,其最早時間拐點是在2017年的12月4日,此前遼寧省各級法院對此類案件的司法管轄基本持認可態度,此后排除此類案件的司法管轄,且其此前接受司法管轄和此后駁回司法管轄的說理理由驚人一致。盡管如此,其他省份的大多數相關案件還是經由司法適用勞動法相關規定解決,雙方工作合同多數還是作為勞動合同來處理。但職業球員勞動權益救濟存在一定程度隱憂與制度困境,如有法院效法遼寧省法院做法,主要以2016年修正的《體育法》第三十二條(17)《體育法》(2016年修正)第三十二條規定:“在競技體育活動中發生糾紛,由體育仲裁機構負責調解、仲裁。體育仲裁機構的設立辦法和仲裁范圍由國務院另行規定。”,中國足協相關文件如《中國足球協會球員身份與轉會管理規定》第八條(18)《中國足球協會球員身份與轉會管理規定》(足球字〔2015〕649號)第八條規定:“球員一經注冊,即表明其同意遵守國際足聯、亞足聯、中國足協及其會員協會制定的各項管理規范。”,《中國足球協會章程》第五十一條、第五十二條(19)《中國足球協會章程》(2017年修正)第五十一條規定:“仲裁委員會是本會的仲裁機構,為本會的分支機構。負責處理本會管轄范圍內與足球運動有關的行業內部糾紛。執委會應對仲裁委員會的組成、管轄權和仲裁程序作出規定。”第五十二條第一款規定:“除本章程和國際足聯另有規定外,本會及本會管轄范圍內的足球組織和足球從業人員不將爭議訴諸法院。有關爭議應提交本會或國際足聯的有關機構。”,《中國足球協會仲裁委員會工作規則》第五條(20)《中國足球協會仲裁委員會工作規則》(足球字〔2009〕308號)第五條規定:“仲裁委員會受理下列案件:……(二)會員協會、足球俱樂部、足球運動員、教練員、經紀人相互間,就注冊、轉會、參賽資格、工作合同、經紀人合同等事項發生的屬于行業管理范疇的爭議。”,以及球員和俱樂部間工作合同仲裁條款等來強調職業體育特殊性而排除法院管轄。盡管這種解釋或說理不無商榷余地,職業球員勞動爭議管轄中的體育特殊性問題亟待澄清,但畢竟對職業球員的勞動權益救濟構成一定程度之障礙,因為職業球員與俱樂部間勞動糾紛最為突出的還是欠薪問題,這從表中案例球員訴訟請求中可見一斑。2020年就有11家職業足球俱樂部因欠薪問題未解決而被足協取消注冊資格(21)參見中國足球協會《關于取消職業足球俱樂部注冊資格的通知》,http://www.thecfa.cn/lstz/20200523/28646.html,最后訪問時間:2022年4月20日。。

球員欠薪如果通過行業內部救濟路徑,目前不外乎足協每年通過檢查特定俱樂部是否欠薪,繼而通過處罰甚至取消其注冊資格倒逼俱樂部足額支付薪水(22)參見《中國足球協會關于規范管理職業俱樂部的通知》(足球字〔2017〕81號)第十五條之規定。以及解除合同(23)《中國足球協會職業俱樂部工作合同基本要求》第十九條第四款第二項規定,俱樂部出現拖欠球員工資或獎金情況的,球員有權解除合同。,個人向足協相關機構申訴或仲裁等方式。在上述救濟途徑中,第一種方式需由足協在其調查核實俱樂部存在欠薪事實并上報后方能采取,費時較長,不利于球員維權;如球員作出解除合同決定則意味著其將失去工作,亦對球員權益維護不利。

個人申訴或仲裁救濟方式也有弊端。一是我國目前尚未建立獨立的體育仲裁機構,目前足協下屬仲裁機構之中立性、公正性和權威性也頗受業界質疑(24)參見《律師:劉健案顯仲裁制度弊端 仲裁委紀委分工不清》,http://sports.sina.com.cn/j/2014-10-24/20067382565.shtml,最后訪問時間:2022年4月26日。,經歷過仲裁的球員也對此頗有微詞(25)參見吾提庫爾·艾山與大連超越足球俱樂部有限公司勞動合同糾紛案,(2019)遼02民終8084號二審民事裁定書。。二是該方式可能置球員于走投無路之境地。如果法院拒絕受理此類糾紛,而若俱樂部因欠薪而不能在足協繼續注冊,足協仲裁委員會不再受理此類糾紛,則球員尋求行業裁決書的救濟路徑就被封閉,球員“求告無門”,其勞動權益如何保障成為問題。三是此類行業內仲裁的法律適用不無存疑。如果不允許司法管轄介入,只能走足協仲裁程序,則在處理此類欠薪糾紛時是否完全排除了勞動法和勞動合同法之適用,只適用我國體育總局和足協相關文件,其合法性、正當性和可行性不免令人生疑。

可見在目前的制度框架下,球員勞動權益糾紛經由司法解決并非次優選擇,今后可能仍然是此類糾紛的必然路徑,除非我國建立較為獨立的體育仲裁制度。有鑒于此,業內也有人士呼吁成立中國體育仲裁機構,厘清體育自治與司法救濟之矛盾和邊界,破解體育糾紛解決的現實困境,呼吁模式創新,建立我國的體育仲裁制度(26)參見周蕭《急!業內專家呼吁成立中國體育仲裁機構》,http://www.bjnews.com.cn/sport/2020/05/19/729079.html;又見《解決體育糾紛司法困境與建立我國體育仲裁制度研討會議成功舉辦》,https://www.sohu.com/a/395084725_503725,以上最后訪問時間:2022年4月30日。。第十三屆全國人大常委會于2021年10月23日發布《體育法(修訂草案)》面向社會征求意見。該草案第八章體育仲裁部分第七十五條規定,國家建立體育仲裁制度,及時、公正解決體育糾紛,保護當事人的合法權益。但第七十六條第三款中明確規定,用人單位與勞動者發生的勞動爭議不屬于體育仲裁范圍。2022年6月24日,全國人大常委會通過并公布修訂后的《體育法》(自2023年1月1日起施行),該法第九十二條第二款明確規定,《中華人民共和國勞動爭議調解仲裁法》規定的勞動爭議,不屬于體育仲裁范圍。且該法第九十八條賦予當事人對不屬于體育仲裁事項的仲裁裁決申請法院撤銷的權利等規定,皆彰顯職業足球球員的勞動權益糾紛留由司法解決之理念(27)參見《中華人民共和國體育法》(2022年6月24日修訂通過),http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202206/ad515e98ae274e44b1 cd2c02687db07f.shtml,最后訪問時間:2022年6月25日。。

四、俱樂部隊規屬性之爭:是用人單位規章制度還是一般契約條款?

如前所述,恒大俱樂部開除于漢超是因其違反《廣州恒大淘寶足球俱樂部球員“三九”隊規》之“九開除”的紀律規定(28)2019年2月25日,恒大淘寶足球俱樂部正式下發《廣州恒大淘寶足球俱樂部球員“三九”隊規》,明確規定球員的“九必須、九不準、九開除”。參見《廣州恒大頒隊史最嚴隊規:恒大三九隊規是哪三九?》,https://www.qtx.com/csl/65623.html,最后訪問時間:2022年6月25日。,從而引發業界對隊規是否屬于勞動法上的用人單位規章制度,是否接受規章制度合法性之相關規則合規約束等探討。隊規并非法律概念,不過是體育行業內各類運動隊對所屬運動員進行統一管理制定的內部文件,一般是以勞動合同或工作合同的附件形式呈現。中超俱樂部在與球員簽訂合同時,隊規按慣例是作為合同附件呈現的,2020年各中超俱樂部向中國足協遞交的準入材料中也包括一份全體教練員和球員簽字的隊規(29)參見周蕭《恒大隊規是否合規?專業人士解讀于漢超事件熱點》,http://www.bjnews.com.cn/sport/2020/04/15/717136.html,最后訪問時間:2022年4月18日。。隊規作為合同附件,具有怎樣的法律效力,還是取決于職業球員與俱樂部間的法律關系性質,如其屬于勞動關系,則隊規是否就是勞動法上的用人單位規章制度而受到相關規則約束?各國對規章制度規范定性和規定不同也決定其效力來源和效力行使不同。

于漢超開除事件一出,我國業界不少觀點認為恒大俱樂部的“三九”隊規應視為規章制度,既然職業球員與俱樂部間屬于勞動關系,則俱樂部作為用人單位對球員進行管理時不應違反相關勞動法律法規,隊規是否具備法律意義上的效力,俱樂部是否可以據其對球員進行涉及勞動權益方面的處罰,則應比照《勞動合同法》中關于規章制度的有關規定進行判斷,即應接受《勞動合同法》第四條之檢驗,除了其內容要做到合法、全面與合理之外,其中最為重要的是隊規制定與通過須受到民主程序和公示程序之約束,否則在遇到勞動仲裁時,仲裁庭可以判定其不具法律效力,這在全國不無先例(30)參見胡建樹《足球巨星涂改車牌,被恒大解約,有法律依據嗎?》,https://mp.weixin.qq.com/s/fq2vaGyG8C9thuxJmdSm9w;又見李慕白《勞動法專家:三九隊規需經職工討論協商 否則或被判定無效》,https://www.erhainews.com/n11395442.html;周蕭《恒大隊規是否合規?專業人士解讀于漢超事件熱點》,http://www.bjnews.com.cn/sport/2020/04/15/717136.html,以上最后訪問時間:2022年6月26日。。也有觀點認為隊規屬于雇主單邊行使管理權性質的文件,無須征求球員同意,只要做到讓球員知曉,即可作為紀律處罰之依據。恒大俱樂部隊規在整個足球圈廣為知曉,恒大也已多次依據該隊規對球員作出處罰,全隊通報,俱樂部全體隊員對此十分了解,于漢超雖未觸及刑罪,但依據隊規和工作合同,已屬嚴重違紀行為,構成俱樂部解約之正當理由(31)參見李慕白《勞動法專家:三九隊規需經職工討論協商 否則或被判定無效》,https://www.erhainews.com/n11395442.html,最后訪問時間:2022年6月26日。。

在英國普通法上,雇員對雇主負有一種寬泛的服從義務[14],雇主在明示條款外擁有一定程度的默示管理權力,且無須征求雇員個別或集體之同意可做單邊變動,但事涉紀律處罰事項不在此列,且一般要在并入勞動合同后方具合同效力,針對雇員的紀律處罰規則須納入個別勞動合同經由意思自治來達致管理目的[15]。在法國,法院常將足球隊隊規視為集體合同性質的規范,法國勞動法嚴禁固定期限勞動合同在期限屆滿前解除,如果某足球隊隊規規定了球員合同期限和合同解除情形,法院將認定該集體合同規定違法,除非球員和球隊雙方當事人協議解除、存在不可抗力和球員嚴重過錯時,球員合同在期限屆滿前方可解除[16]。可見,如球員和俱樂部間勞動關系成立,有國家將隊規納入個別勞動合同經由意思自治達成契約控制,也有國家將其納入集體合同范疇經由集體談判達成集體合意。

我國目前足球俱樂部隊規大抵作為合同附件形式,通常并非集體談判之結果,也是想通過個別勞動合同來達成契約控制,故在性質上不宜視為用人單位規章制度,畢竟我國勞動法上的規章制度具有較強的國家干預性和鮮明的法規范性,其效力來自法律的賦予(32)我國法院可憑借規章制度作為審理勞動爭議案件之依據。參見《最高人民法院關于審理勞動爭議案件適用法律問題的解釋(一)》(法釋〔2020〕26號)第五十條第一款。,且用人單位規章制度作為實現勞動過程的自治規范[17],從其法定有效要件(33)一般要求須經民主程序、內容合法、公示程序等,參見《最高人民法院關于審理勞動爭議案件適用法律問題的解釋(一)》(法釋〔2020〕26號)第五十條之規定。來看,也要求具備一定程度之集體合意。規章制度的此類剛性要求,可能并不利于包括俱樂部在內的用人單位行使其用人自主權,故我國相關司法解釋規定了勞動合同和集體合同的效力要高于規章制度,規章制度規定的內容不能與勞動合同、集體合同等約定內容相抵觸(34)參見《最高人民法院關于審理勞動爭議案件適用法律問題的解釋(一)》(法釋〔2020〕26號)第五十條第二款。,從而在一定程度上克減其剛性效力。

規章制度的法規范屬性存在一定的欠適性。所謂規章制度也稱為工作規則(rules of employment),供企業全體從業者或大部分從業者適用,專對或主要對就業中從業者之行動有關的各種規則。它本是在近代勞動法集體主義尚未發達前,企業為方便勞動契約締結,將有關勞動契約內容事項,由企業一方作成定型化規則(出之以工作規則名義),然后借助企業普遍利用之一般契約條款與勞動者締結附合契約(adhesion contract),本不具備法規范性質。實為企業方便之計,但囿于企業之經濟強勢地位,往往于此等規則中夾雜大量對勞工不利之內容,遂致諸多弊病,引起國家注意而予以監督。國家將本具有一定契約屬性之規章制度抬升為法規范性后也存在一定的誤謬之處。因其充其量僅有事實上的習慣之效力,尚無習慣法可言,更遑論法規屬性,而“法規說”過分提高其法律地位,不當授予私法人立法權,使資方立于近乎國家對國民的統治地位,對雇員至為不利,其實質不過為雇主“有組織的私法意思表示”而已[18]。

隊規作為俱樂部管理球員的行為規則,法理上應屬于用人單位用工管理權或指示權范疇,只要不逾越其界限,應以勞務給付依契約本旨實現必要之具體化為限,其作為合同附件以一般契約條款形式納入球員工作合同或勞動合同讓球員知曉,既便于雇主管理也不會侵害球員利益,而一旦隊規逾越其合理界限而涉及勞動條件的,其自然不屬于雇主之指示權范圍內,不再任由雇主單邊決定,須征得球員之個別或集體合意,抑或納入規章制度管制范圍內接受法規范性考量始為妥當。可見,一開始就將隊規歸屬為規章制度并不契合法理與我國實際,只要其不逾越合理界限而歸屬為合同條款性質較為妥當,但是否意味著俱樂部可憑借作為合同條款性質的隊規任意解除其與球員間的合同呢?

五、關系解除正當性之爭:俱樂部開除球員是否需要正當事由?

足球界對確保合同穩定性高度重視,遵循“有約必守(pacta sunt servanda)”合同原則,謹防球員和俱樂部依據各種理由任意單方終止合同,一方當事人僅能憑借正當事由方可單方終止合同,如《國際足聯球員身份和轉會規程》(RSTP)第14條明確規定,合同雙方的任意一方可以正當事由(just cause)終止合同,并且不予追究責任(支付補償金或給予體育處罰)(35)Regulations on the Status and Transfer of Players (2016),Art.14.https://resources.fifa.com/image/upload/regulations-on-the-status-and-transfer-of-players-2018-2925437.pdf?cloudid=c83ynehmkp62h5vgwg9g,last visited on Apr.1,2022.。世界兩大法系一些主要國家的勞動法對勞動合同終止都規定需要正當事由存在,例如德國勞動法要求用人單位終止勞動合同須具有“重大事由”[19],美國法上的正當事由主要表現為用人單位終止勞動合同時必須符合公共政策并且不得違反誠實信用和公平原則[20]。我國《勞動合同法》第三十九條其實就是用人單位單方解除勞動合同的正當事由規定[21],足協內部文件也以此為參照,規定了俱樂部單方解除球員合同的正當事由(36)參見《工作合同基本要求》第十九條(三)款規定。。

我國目前有關用人單位根據正當事由終止合同的規定都顯得較為粗略,無論是《勞動合同法》第三十九條之規定,還是主要套用前者的《工作合同基本要求》第十九條第三款之規定皆是如此,后者并非基于與足球運動相關的常見類型化事由對正當事由進行規定,畢竟其套用《勞動合同法》相關術語的內涵并不確定,諸如“重大疾病”“嚴重影響”“嚴重違背”“嚴重違反”“重大損害”等需要俱樂部內部備有詳細的考核規則,否則其合理性和公平性難以保障。而在國際足聯(FIFA)爭端解決庭(the Dispute Resolution Chamber,以下簡稱DRC)和國際體育仲裁院(the Court of Arbitration for Sports,以下簡稱CAS)的判例實踐中,構成俱樂部單方終止球員合同的正當事由主要是球員缺席訓練或比賽以及球員不當行為達到一定嚴重程度。球員作為公眾人物,具有一定的榜樣作用,同時履行合同需遵守誠實信用公序良俗等原則,球員不得做出損害俱樂部利益,損壞自身形象,不為公眾所接受的行為,但俱樂部以球員不當行為解約同樣需要嚴格限制,DRC和CAS認定俱樂部是否存在正當事由主要基于個案分析路徑,兼顧合理性原則和比例原則考量,不當行為需要達到一定的嚴重程度[22]。

可見,俱樂部無論基于球員何種行為、依據合同條款之何種規定來開除球員都須經過正當事由考量。恒大俱樂部基于隊規開除球員于漢超是否存在正當事由至少有兩點值得商榷。其一,如果說隊規因納入合同附件而具有合同條款屬性,隊員事先知曉處罰后果而心甘情愿地簽約,則有約在先而明知故犯被開除,存在正當事由似乎沒有問題,但球員首次實施一般違法行為是否真的達到解約的嚴重程度,是否合理和合乎比例原則還是高度存疑。其二,“開除”一詞用得是否妥當?漢語中“開除”是指機關、團體、學校等將其成員除名使退出集體[23]。一般暗含剝奪其成員的某種資格性身份,如球員有球籍、黨員有黨籍、學生有學籍等,而恒大基于隊規的單方終止合同行為談不上“開除”,只能說終止合同或解約。嚴格來講,勞動合同本身不能約定“開除”作為一項單方特權,勞動法規中不多的“開除”字眼無疑是計劃經濟時代殘存的痕跡,即使用人單位要動用“開除”字眼,勞動法也對其施加了較重的證明責任,要求其就開除員工的正當性和合理性負舉證責任(37)參見《最高人民法院關于審理勞動爭議案件適用法律問題的解釋(一)》(法釋〔2020〕26號)第四十四條:“因用人單位作出的開除、除名、辭退、解除勞動合同、減少勞動報酬、計算勞動者工作年限等決定而發生的勞動爭議,用人單位負舉證責任。”。當然從球員合同關系來說,恒大俱樂部單方終止合同關系是否愿意零付費允許于漢超轉會,這樣的做法本身是否合乎理性也頗令人懷疑。

六、結語

恒大俱樂部開除于漢超事件將我國職業球員和俱樂部法律關系中早已存在的勞動權益爭議問題再次展現給世人,二者間的法律關系總體上要接受勞動法規制已是國際慣例,我國司法實踐中大多數案例也是經由司法介入而解決的,但此后球員勞動權益糾紛經由體育自治或司法介入解決之困境,將在我國《體育法》(2016年)和獨立體育仲裁制度尚未完善的背景下長期存在。而最近修訂的《體育法》(2022年)的體育仲裁部分一錘定音,目前職業球員與俱樂部間的勞動權益糾紛不屬于體育仲裁范圍,認可司法介入之必要性,而作為合同附件的隊規不宜作為用人單位規章制度對待,但俱樂部基于隊規開除球員的做法理應受到正當事由之約束,這是確保球員合同穩定性和保護球員合法權益之內在要求。

——評《休閑體育》