基于近距離無線通信技術的棗質量安全追溯系統構建

李慶軍,李俊霞,王聰明,李 慧,孫艷剛,杜秀芹,張貴香,李秀岐

(1.山東濱州國家農業科技園區管理服務中心,山東濱州 256600;2.桓臺縣數字農業農村發展中心,山東桓臺 256400;3.無棣縣農業技術推廣中心,山東無棣 251900;4.山東省無棣縣馬山子鎮農業綜合服務中心,山東無棣 251907)

棗(Ziziphus jujubaMill.)是鼠李科棗屬植物,含有豐富的維生素C、維生素P 等,除供鮮食外,可以制成蜜棗、紅棗、熏棗、黑棗、酒棗、牙棗等蜜餞和果脯,還可以制作成棗泥、棗面、棗酒、棗醋等,是重要的食品工業原料。2021 年我國棗栽培面積達331 萬hm2[1]。育苗、定植、澆水、開甲、抹芽、噴施農藥、施用肥料生長調節劑和果實采收加工流通等環節的規范操作是保證棗果質量安全的基礎。僅農藥的使用這一項就需要防治盲蝽象、棗步曲、棗癭蚊等近20 種蟲害[2]和青斑病、棗銹病、縮果病、炭疽病等近10 種病害[3]。防治病蟲害的主要方式有化學防治、物理防治和生物防治等,其中化學防治不可避免地對果品安全造成一定影響。如何了解果品在生產過程中的病蟲害防治情況,是消費者非常關心的。帶有近距離無線通信技術(near field communication,NFC)功能的智能手機使消費者個人快速便捷地獲取棗質量安全狀況成為可能,目前已廣泛應用在茶葉、枸杞、肉類等農產品的質量安全追溯中,但在棗質量安全追溯方面的應用還未見報道[4-6]。在該技術的支撐下,配套棗全產業鏈的標準化管理,探索產地編碼和農產品標簽追溯的系統模式,并建立棗質量安全信息可追溯系統,可實現棗業全產業鏈質量追溯,并極大地方便棗的質量監管和全方位跟蹤,是提高農產品質量和競爭力、保障消費安全的重要手段,更是推動棗業轉型升級、助力鄉村振興的有效途徑[7-8]。基于近距離無線通信技術(near field communication,NFC),本文綜述了構建棗質量安全追溯系統的基本要求、實施原理、框架設計、信息編碼等,以期提高棗品質與安全水平,促進棗產業健康快速發展。

1 開展棗質量安全追溯工作的基本要求

棗質量安全追溯的目標是溯源從棗園到貨架各環節的投入品和相關責任主體信息。開展追溯工作的棗生產企業(組織或機構)應指定機構或人員負責追溯的組織、實施、監控和信息的采集、上報、核實及發布等工作[9]。開展棗質量安全追溯需要準備的硬件設備包括計算機、互聯網設備、打印機、條碼讀寫器等,相關軟件也應滿足追溯要求。棗質量安全追溯機構應制定軟硬件管理制度,工作規范制度和質量把控及應急制度。采用低成本、長壽命、低耗能的信息傳感器材和便攜式設備,并充分利用現有互聯網資源,緊密結合大數據、云計算、物聯網、人工智能(AI)等新一代信息技術,也是建立棗質量安全追溯體系的基礎[10-11]。

2 棗質量安全追溯系統實施原理

棗的種植戶、加工企業和銷售商等單位實時采集數據并上傳。追溯系統通過NFC 系統對溯源數據進行監控、整合、加工和反饋,并指導種植、加工和銷售主體調整工作偏差。消費者可通過NFC 手機,讀取NFC 標簽,進行產品溯源,及時了解棗的安全質量信息,進而決策消費行為。監管部門收到消費者投訴或系統反饋的信息能及時核實數據和危害分析與關鍵控制點(hazard analysis critical control point,HACCP),進而確定溯源信息[12],并快速定位出現問題的節點,查明原因,做出應對策略。

3 棗質量安全追溯系統總體框架設計

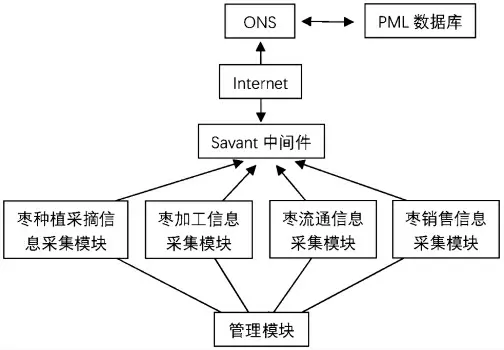

棗供應鏈可分為種植、加工、儲存、流通和銷售五大環節。棗供應鏈企業可通過NFC 采集系統寫入和讀取NFC 標簽信息,同時將要寫入的信息提交給Savant 中間件[13],信息經過處理加工傳送到互聯網的對象名解析服務(object name service,ONS)。在網上利用ONS 對問題棗產品信息進行定位,通過物理標示語言(physical markup language,PML)服務器,將PML 記錄的棗產品信息存放到MySQL 數據庫。棗種植主體記錄的產品信息隨著供應鏈條最終傳給棗銷售主體,同時將寫入NFC 標簽的信息實時上傳到系統。追溯系統總體框架可分為棗種植信息采集模塊、棗加工信息采集模塊、棗流通信息采集模塊、棗銷售信息采集模塊、Savant 中間件以及ONS、PML 數據庫,具體設計框架如圖1 所示。

圖1 基于NFC 的棗質量安全追溯系統構架Fig.1 Framework of jujube quality and safety traceability system based on NFC

4 信息編碼

4.1 棗園地塊信息編碼

棗種植地塊條件應符合GB/T 1884—2008 的要求,應以種植管理方式、地理位置、種植主體等特性相對一致的區域為同一編碼單元[14]。地塊編碼需要關聯的信息有棗園概況、日常管理信息、農資使用信息、地塊面積、水肥使用信息、空氣質量信息和參與人員信息等。

4.2 田間管理編碼

棗樹田間管理包括從種子播種到果實采摘全過程,需編碼的主要內容有很多。

4.2.1 播種栽植期

棗園土壤處理方法;棗樹育苗時間,地點;棗樹品種,苗木狀況及處理方法;棗樹栽植時間,株行距等。

4.2.2 日常管理期

施肥種類及數量,化肥、有機肥、殺菌劑、殺蟲劑、除草劑、生長調節劑等的采購及使用情況,包括通用名、商品名、供應商、生產企業、登記證號、生產許可證號、產品合格證號、生產批次號、使用數量、使用方法、使用時間和責任人等。棗樹開甲時間、寬度和部位,抹芽起止時間、次數,授粉情況,單株坐果數量。生產、管理相對統一的種植戶、種植組、企業統稱為種植者,應對種植者進行編碼,并建立種植者編碼檔案,種植者編碼檔案應包含姓名(種植戶名、種植組名或企業名稱)、種植區域、種植面積、種植品種等信息。

4.2.3 采摘收獲期

對采摘者進行編碼,并建立檔案。采摘者編碼檔案應包含以下信息:主體名稱(戶名或組名)、采摘時間、采摘區域、采摘數量以及采摘時果實成熟度和等級等。

4.3 加工環節編碼

對不同收購批次進行編碼,內容至少包括產品名稱、交售者及種植者、收購時間、地點、數量、收購標準、交收檢驗和收購批次號等。應對不同加工批次、包裝批次和貯藏批次編號或逐件登記。

4.4 流通環節編碼

對不同出庫批次編碼或逐件掃描記錄,記錄棗的出庫時間和數量。流通編碼可采用2 種方式,分別是“企業編碼+預留代碼位+銷售代碼”和“企業編碼+銷售代碼”。根據棗在流通環節的節點不確定的特點,流通環節編碼應具備唯一性、可擴展性、簡明性和科學性的原則。唯一性就是一個代碼只標示一個編碼對象。可擴充性指代碼應留有適當的后備容量,以便適應不斷擴充的需要。簡明性是代碼結構和形式應簡單明了,便于手工輸入。科學性是指代碼結構的設計應充分考慮棗實際流通的各個環節,符合實際業務流程。

5 信息管理

嚴格制定信息管理制度。首先要明確歸檔方式和存檔年限。上一環節操作結束時及時將數據匯總傳輸到追溯系統,并及時以代碼形式傳遞給下一環節。采用技術的、經濟的、政策的、法律的和人文的方法和手段,以便對信息流進行控制,以提高信息利用效率、最大限度地實現信息效用價值。如實記錄各環節訂單信息、參與人員基本信息,生產、交付后的24 h 內上傳相關信息。信息保存時間不得少于6 個月。應授權相關行政主管部門能從追溯系統直接提取信息。

6 應急追蹤

各環節主體內部應明確安全追溯的管理部門,負責安全追溯應急制度的建立和組織實施,不定期以“倒查”的方式檢驗追溯系統運行情況,及時調整、完善相關環節[15]。同時,各環節主體還應負責對上一環節提供的產品進行驗收,并對上游追溯信息進行核實。如發現問題,按相關規定及時對該批次產品進行召回或銷毀,以免流入銷售市場造成損失[16]。一旦發現棗產品出現質量安全問題,產業鏈各環節、主管部門等相關主體應依據追溯信息,迅速界定質量安全問題的范圍和原因,確認追溯層次和范圍,并及時采取應對措施。