山東省優秀武術套路運動員的康復體能訓練研究

劉新政1,魏夫超1,孫培原,馮敬坤

(1.山東省體育科學研究中心,山東 濟南 250102;2.山東省武術院,山東 濟南 250102)

損傷是阻礙運動員職業生涯發展的第一大障礙,通過對山東省優秀武術套路運動員損傷情況進行調查,發現腰背部、膝、踝關節損傷占損傷發生率的70%以上。本研究在對山東省優秀武術套路運動員在訓練和比賽中的運動損傷發生情況進行調查的基礎上,選取FMS、膝關節等速肌力、本體感覺、核心力量等測試查明了運動員的身體功能障礙,剖析了運動損傷風險,并設計了一套適合武術套路運動員運動損傷的康復體能訓練方案,為武術教練員從事康復體能訓練提供了參考,對進一步完善武術套路運動員損傷防治訓練的理論與實踐具有一定的指導意義。

1 研究對象與方法

1.1 研究對象

本研究以山東省武術套路長拳類項目的10名運動員為研究對象,其中男子運動員6名,女子運動員4名,年齡為19~31歲,專項訓練年限6~25年,運動等級為一級或健將。

1.2 研究方法

1.2.1 測試法

選取FMS、膝關節等速肌力、閉眼屈膝15°單腿站立和軀干抗阻轉體為測試指標,進行12周康復體能訓練干預,對測試指標進行縱向對比。

2020年10月24日和2021年1月16日,在山東省體育訓練中心體能館進行測試。具體訓練階段與測試時間安排見表1。

表1 訓練階段劃分與時間安排

1.2.2 康復體能訓練內容

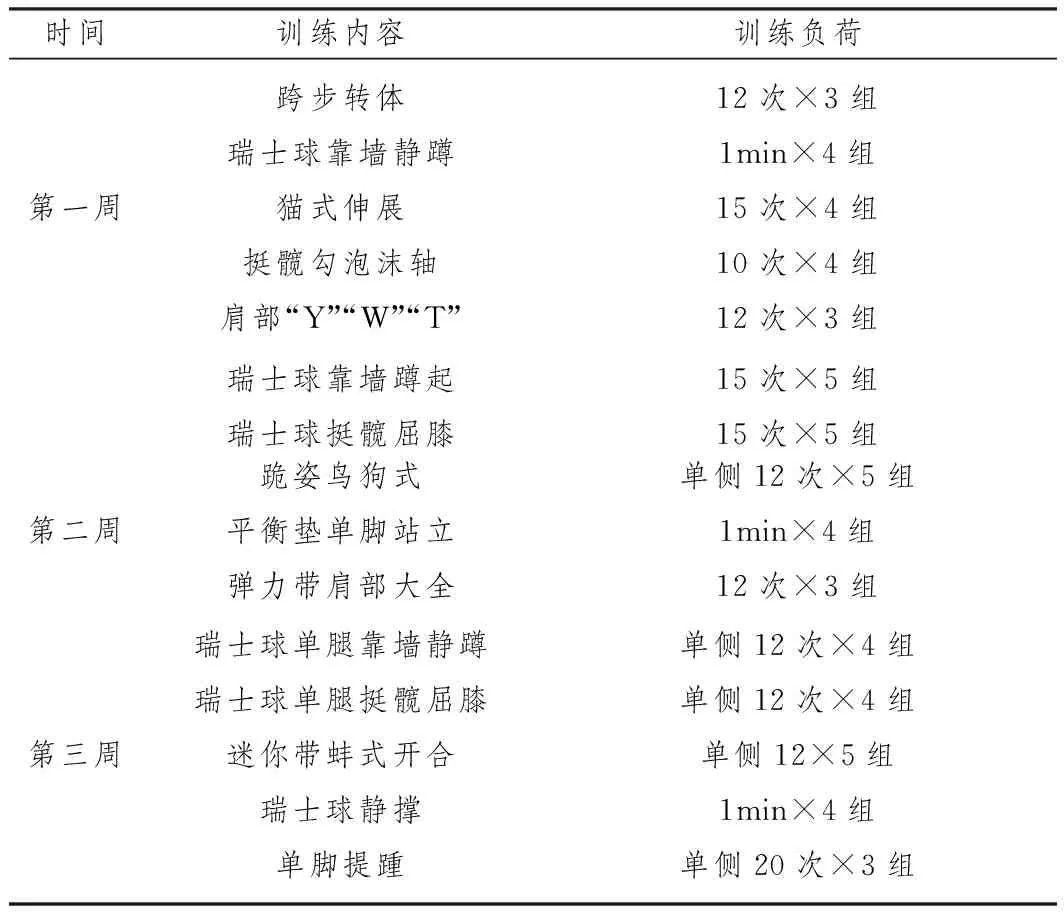

結合文獻資料分析與專家座談對山東省優秀武術套路運動員設計為期12周康復體能訓練計劃,共分為三個階段,每階段根據訓練目的和需求的不同安排不同的訓練任務。

第一階段為功能恢復期,共3周。主要圍繞既往傷病展開,發展核心穩定性、加強本體感覺、平衡下肢肌力、改善髖關節、胸椎靈活性、增強肩胛穩定性及力量,主要內容為穩定狀態下的股四頭肌和臀部力量訓練及核心肌群深層肌肉的穩定性訓練,訓練難度和負荷量較小,以靜力性為主。

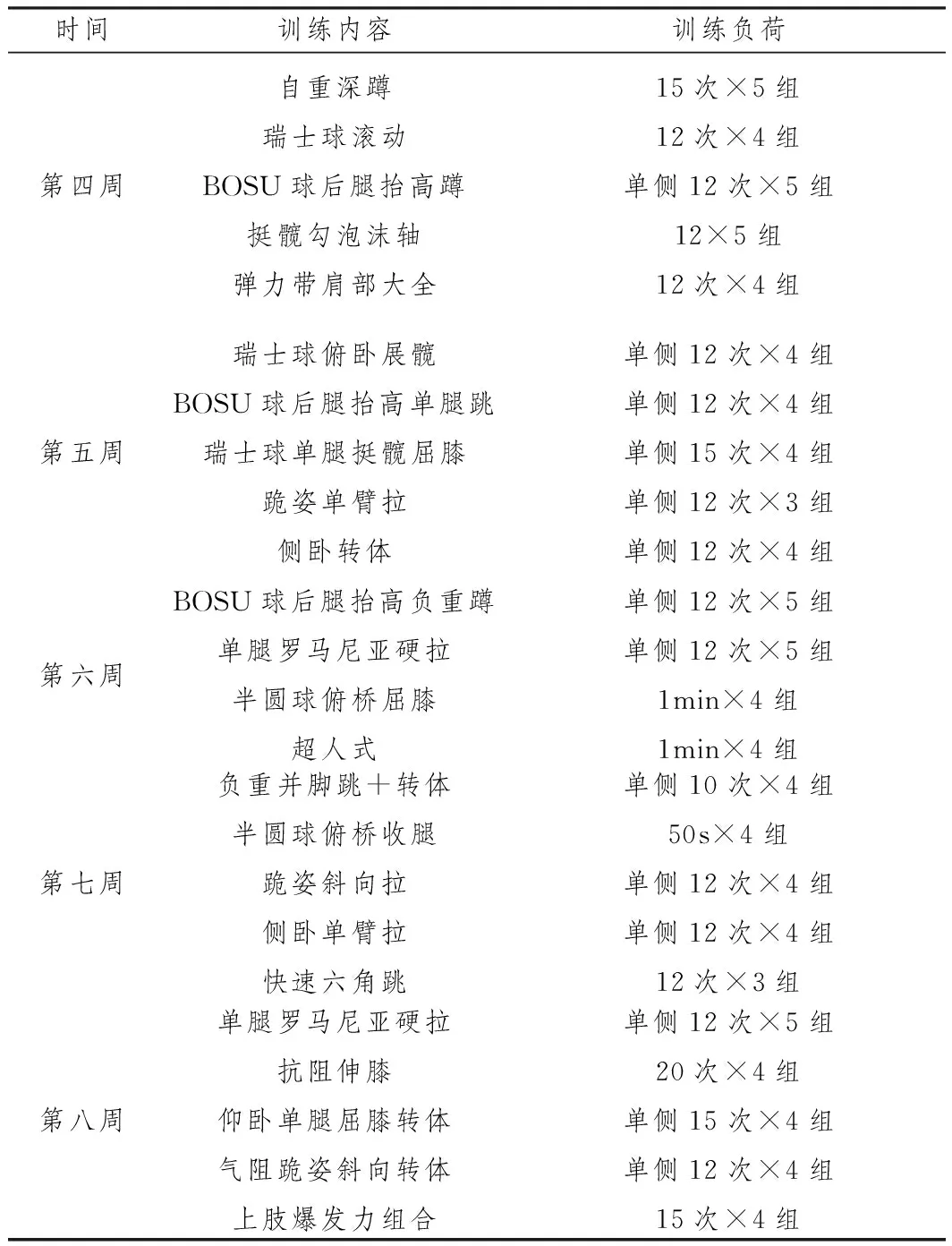

第二階段為基礎力量訓練期,共5周。主要訓練目標為進一步發展下肢肌力和本體感覺,加強核心區穩定控制能力,強調上下肢與核心肌群相互協調的多關節訓練。主要訓練內容為下肢不穩定界面的本體感覺訓練,注重單腿力量訓練及核心力量訓練。

表2 第一階段康復體能訓練方案主要內容

表3 第二階段康復體能訓練方案主要內容

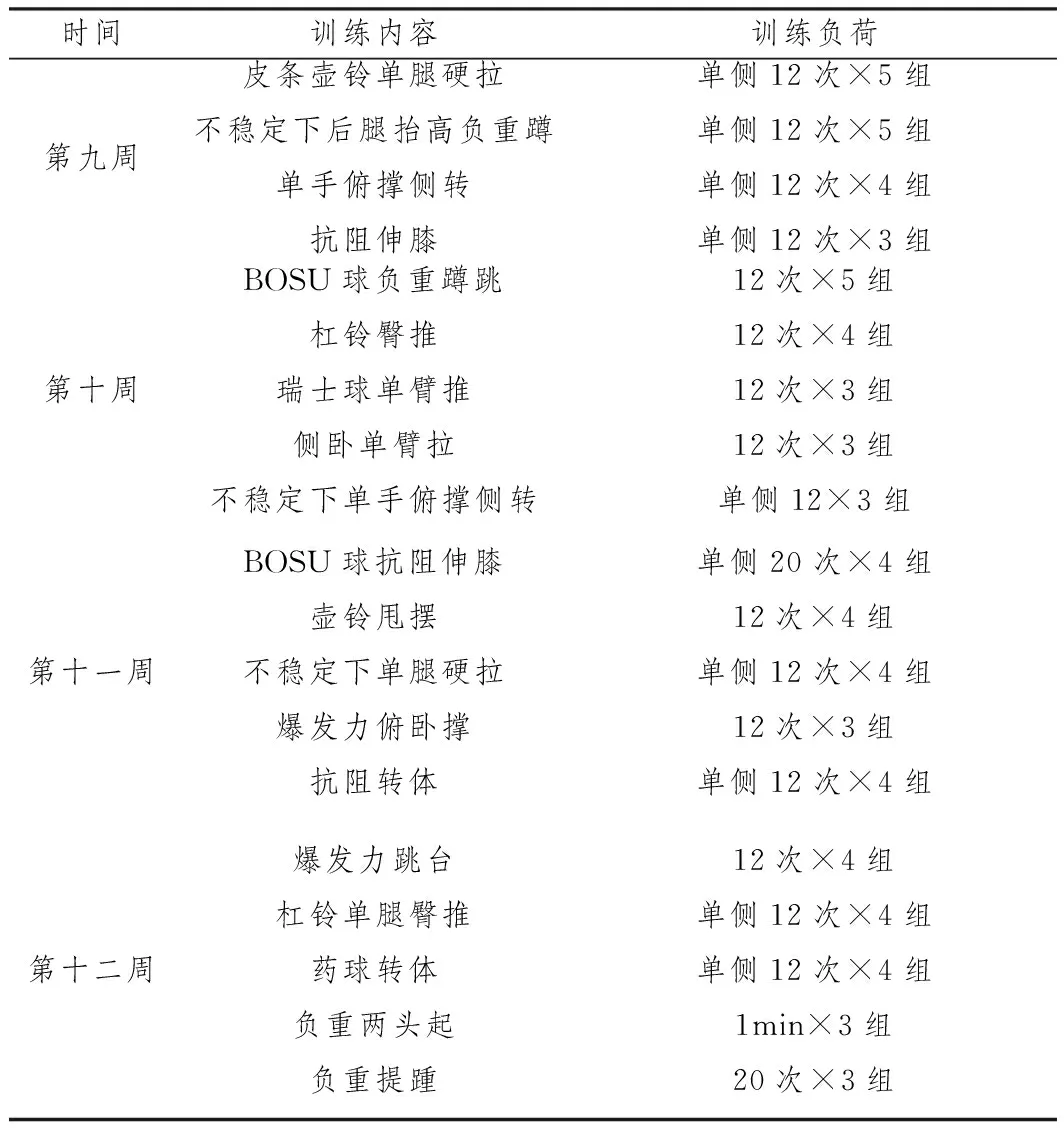

第三階段為專項爆發力訓練期,共4周。主要訓練目標是加強功能性力量、發展專項爆發力,注重動力鏈傳導的效率和肌肉間的協調用力。主要訓練內容為下肢爆發力訓練和軀干旋轉爆發力訓練,負荷量和負荷強度相對較大。

表4 第三階段康復體能訓練方案主要內容

2 結果與分析

2.1 FMS前后對比分析

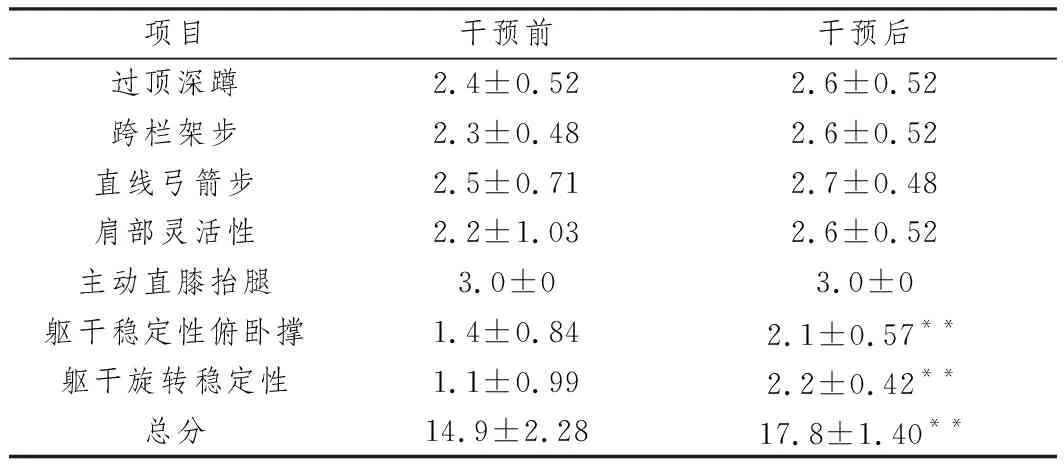

國外的早期研究結果顯示14分為損傷風險的臨界值[1]。本研究中,10名運動員的總分平均分在14分以上,超過國際定義的合格標準,但是國內學者采用風險曲線(ROC)來評估武術套路運動員FMS得分的特異性和敏感性,計算出約登指數,并根據約登指數計算FMS分值截斷點和截斷點的分值比,發現武術套路運動員的合格線應在15分以上[2, 3]。因此,10名武術套路運動員在功能動作上存在問題。

表5 FMS測試得分前后對比(N=10)

12周康復體能訓練后,再次對10名運動員進行功能性動作篩查測試,總分平均分由14.9±2.28提升到17.8±1.40(P<0.01)。所有測試中無人出現疼痛現象,且排除性篩查也沒有問題,動作模式得到明顯改善。主動直膝抬腿依舊滿分,軀干穩定性俯臥撐由1.4±0.84提升到2.1±0.57(P<0.01),軀干旋轉穩定性由1.1±0.99提升到2.2±0.42(P<0.01)。過頂深蹲、跨欄架步、直線弓箭步、肩部靈活性測試在統計學意義上沒有呈現出顯著性差異,但相較于干預訓練前均有不同程度提高。

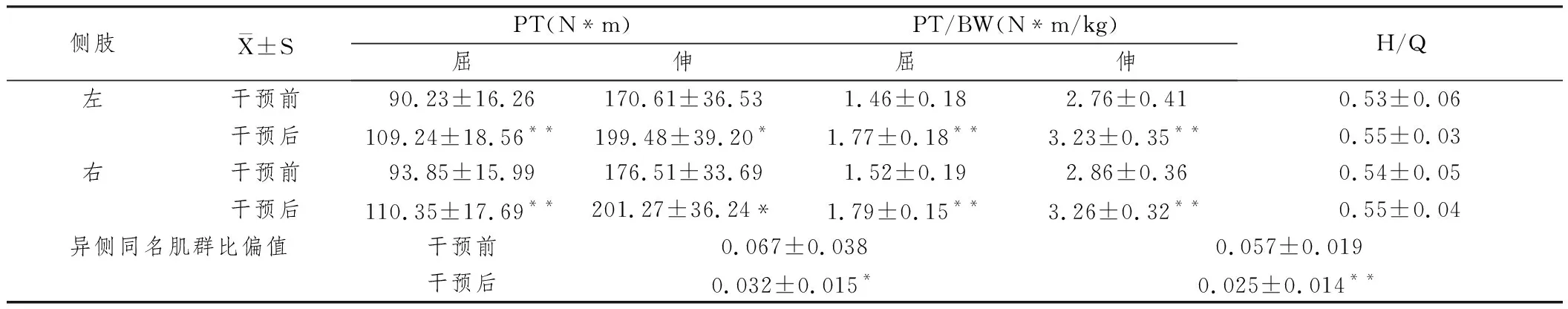

2.2 等速肌力前后對比分析

通過干預前膝關節等速肌力測試發現10名武術套路運動員中有8名運動員膝關節肌力右側優于左側,整體來看左右側差值在統計學意義上無顯著性差異。研究表明兩側下肢肌力存在一定生理差別,Gibson[4]在其研究中指出優勢側與非優勢側的屈肌群與伸肌群的差值在20%以內;而Kannus等[5]在研究中發現兩側下肢肌力的差值較為固定,受測試角速度的影響不大,一般在10%-15%之間;Morris[6]在早期的研究中也說明了,對于某些項目運動員,兩膝關節肌力差別高于10%是允許的。山東省優秀武術套路運動員膝關節肌力的偏差在正常范圍內,并且統計學分析顯示異側屈肌和異側伸肌并無顯著性差異,合理生理偏差屬于是一種正常現象。這主要與武術套路的特點有關,運動員在騰空起跳階段多是右腿發力起跳,因此右側肌力較左側稍好。

表6 干預前后膝關節等速肌力測試結果對比(N=10)

程會娜[7]通過對40名無膝關節損傷的一、二級男子武術套路運動員進行膝關節等速肌力測試發現,60°/s時一級男子武術套路運動員的左右側屈肌相對峰力矩為2.27±0.35 N*m/kg、2.26±0.30 N*m/kg,左右伸肌相對峰力矩為2.99±0.54 N*m/kg、2.87±0.58 N*m/kg。對比我省優秀武術套路運動員的測試結果發現,雙側膝關節屈伸肌相對峰力矩均低于膝關節無損傷的男子一級武術套路運動員,其中屈肌相差較多,伸肌峰力矩水平相差不大。

膝關節是武術套路運動員最易出現損傷的部位之一,康復體能訓練中應注意增強膝關節周圍肌力的訓練。主動肌與拮抗肌的力矩比值可以作為預測運動系統損傷的指標之一,在膝關節中屈伸力矩的比值(H/Q)不平衡會導致膝關節應力學的改變,降低運動員的競技能力,增加損傷風險。研究表明,隨著膝關節等速測試角速度的不同,H/Q的合理比率變化范圍為50%-70%[8],在選用膝關節等速60°/s測試時屈肌群與伸肌群的比值為60%-70%[4],因此認為60°/s時H/Q的比率在60%左右是合理的。在本研究中山東省優秀武術套路運動員的H/Q比率高于50%,但明顯低于60%。造成這一問題的原因可能是武術套路演練中跳躍類難度動作多,由于跳躍的高度直接決定著動作質量完成的高低,日常訓練中側重股四頭肌爆發力訓練,對于后群肌的關注較少。而武術套路運動員后群肌弱又易在落地階段出現問題,結合損傷調查發現,10名運動員均在落地階段出現過損傷,是發生運動損傷最多的情景。因此對于武術套路運動員的康復體能訓練應著重加強后群肌的練習。

從統計數據看,12周康復體能訓練對屈肌峰力矩的提升相較于伸肌峰力矩的提升更為明顯,但通過相對峰力矩統計數據發現,對于屈伸肌的提升一樣具有非常顯著性差異,所以12周康復體能訓練對于運動員膝關節屈伸肌力的提升較為明顯。但通過H/Q比值發現,12周康復體能訓練對于H/Q比值雖有提高,但提升有限,訓練干預后H/Q比值仍低于0.6,因此下一步應該繼續加強后群肌的訓練,促進屈伸肌比值平衡。通過異側同名肌群比偏值發現,相較于干預之前偏值明顯減小,且兩側肌力差值沒有超過10%的情況,所以訓練對于促進膝關節肌力的平衡有效。

表7 閉眼屈膝15°單腿站立前后對比(N=10)

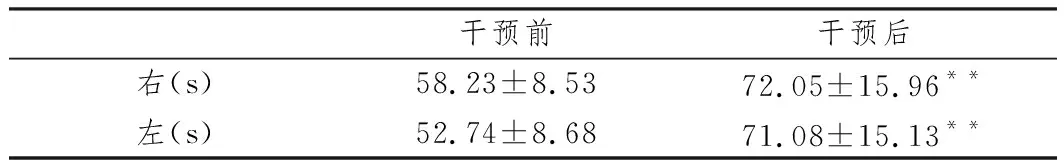

2.3 閉眼屈膝15°單腿站立前后對比分析

康復體能訓練干預前10名武術套路運動員右側閉眼單腿站立平均時間為58.23±8.53 s,左側閉眼單腿站立測試平均時間為53.44±8.74 s,P<0.01,在統計學意義上差異異常顯著,提示雙側本體感覺明顯存在不平衡現象。與優勢側偏差在5%以上的有6名運動員,與優勢側偏差在10%以上的有4名運動員,偏差最大的高達18.7%,極易引發運動損傷。

由表19可知,經過12周系統的康復體能訓練之后,武術套路運動員閉眼單腿站立時間有了明顯提高,右側由原來的58.23±8.53 s提高到72.05±15.96 s,較原來增長23.7%(P<0.01);左側由52.74±8.68 s提高到了71.08±15.13 s,較原來增長34.8%(P<0.01),且兩側閉眼單腿站的時間差距明顯減小,所有人與優勢側差距均不足5%,說明康復體能訓練對于本體感覺的提升有顯著性作用,且對于弱側腿效果更為明顯,兩側時間差縮小,更有利于預防運動損傷。

2.4 軀干抗阻轉體前后對比分析

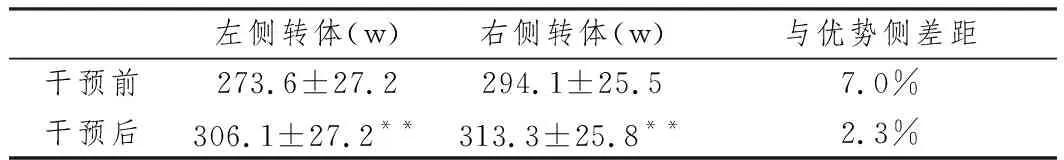

表8 軀干抗阻轉體測試前后對比(N=10)

在通過1RM阻力測試后,確定軀干抗阻轉體測試氣阻阻力值為80%1RM。訓練干預前10名運動員軀干左側抗阻轉體峰值功率平均值為273.6±27.2,軀干右側抗阻轉體峰值功率平均值為294.1±25.5,左側比右側低7.0%,雙側存在一定差異。總體來看,抗阻轉體右側峰值功率普遍優于左側,這也與FMS中的軀干旋轉穩定性測試結果表現一致,運動員普遍右側穩定性更好。造成這一現象可能的原因是武術套路運動中的難度動作,如旋子轉體、旋風腳等運動員均是軀干向右做逆時針旋轉,長時間的訓練也就造成了右側力量和穩定性要強于左側。

有研究指出,大部分武術套路運動員在青少年時期都以右手和右腿為慣用手和慣用腿,教練員訓練時進行的一些基本功也以單側練習為主,忽視了左右對稱性動作的練習,導致運動員出現局部肌肉力量不均衡發展的問題,容易造成肌肉功能受限,加大損傷風險。因此,應注意雙側的均衡發展,專項訓練和體能訓練中不能只注重優勢側的訓練,對于非優勢側也要協同發展。

反映腰腹能力的軀干抗阻轉體經過12周康復體能訓練后有了明顯進步,與優勢側的差值由原來的7.0%下降到2.3%,軀干左側抗阻轉體由訓練干預前的273.6±27.2提升到306.1±27.2(P<0.01);軀干右側抗阻轉體也由294.1±25.5提高到了313.3±25.8(P<0.01)。

通過運動員自我感覺及教練員觀察,多數運動員在進行專項訓練時動作較之前更輕盈,難度動作的騰空高度有所增加,空中身體姿態及控制能力增強,落地穩定性提高,這對于武術套路運動員空中動作完成質量和損傷的預防具有積極作用。研究證實康復性體能訓練對運動員核心力量和核心穩定性的提高具有明顯效果。

3 討論

3.1 康復體能訓練對提升運動員FMS得分效果的討論

武術套路運動對運動員身體素質的要求較高,通過測試發現運動員在整體性功能動作上存在的問題不大,影響FMS得分的主要因素是疼痛問題,特別是腰背部疼痛。康復體能訓練第一階段的目的是針對運動員腰部疼痛問題進行改善,因而設計了貓式伸展和鳥狗式伸展類的動作。貓式伸展能夠很好地增強整個脊柱的彈性,能夠消除背部的疲勞和疼痛問題。鳥狗式也是物理治療和康復訓練領域的常用動作,鳥狗式動作主要運動對象是脊柱的伸肌,通過訓練能夠改善脊柱在伸展、彎曲或旋轉時的疼痛問題。當然,它在鍛煉核心肌群、背部肌肉和增強穩定性的同時,還能讓運動員在脊柱穩定的情況下正確使用髖和肩。在第一階段康復體能訓練之后,運動員的疼痛問題基本得到改善,能夠無痛完成各種專項動作和訓練動作,可以進一步加大訓練難度。

通過干預前后的對比可以發現,康復體能訓練對軀干穩定性俯臥撐和軀干旋轉穩定性改善效果比較明顯,解決了運動員的疼痛問題并減少了肌力不平衡現象。訓練干預后,在這兩個動作的測試中運動員基本上都能得到2分。而過頂深蹲、跨欄架步、直線弓箭步和肩部靈活性的得分雖沒有顯著性變化,但也都有一定程度的提高。

3.2 康復體能訓練對提升膝關節等速肌力測試效果的討論

通過對運動員膝關節等速肌力測試發現10名運動員的膝關節屈伸肌峰值力矩比膝關節無損傷的武術套路運動員要低,特別是屈肌峰力矩相差較大。同側屈伸肌比值也反映出運動員屈肌較弱,容易在跳躍落地時造成膝關節損傷。異側同名肌群比差值基本在合理范圍內,運動員肌力相對比較平衡。康復體能訓練要解決的問題就是減少膝關節損傷的再發生,強化膝關節周圍肌肉力量,減少關節韌帶和軟組織的損傷,促進膝關節屈伸肌平衡,所以在康復體能訓練計劃中著重安排了對膝關節周圍肌群特別是股四頭肌和腘繩肌的訓練。第一階段先安排靜態的瑞士球靠墻靜蹲發展股四頭肌力量,靜止狀態能夠減輕膝關節的壓力,不會引起疼痛,同時瑞士球提供的不穩定平面可使運動員在訓練中同時激活核心肌群以穩定軀干。2-3次課后逐漸轉為動態的靠墻蹲起,最后再過渡至單腿支撐。腘繩肌肌力訓練主要采用挺髖勾腿動作,并采用泡沫軸和瑞士球等增加難度。第二階段注重的是單腿的功能性力量,訓練負荷和難度有所增加。采用后腿抬高分腿蹲動作訓練股四頭肌,完成動作時盡量把重心放在前腳,從而更好地發展股四頭肌力量,待動作穩定之后,加入不穩定平面和負重增加難度。腘繩肌訓練采用單腿挺髖屈膝動作,在第六周過渡到壺鈴單腿硬拉以增加負重。在剛開始做該動作時不要求屈髖下腰太多,以免出現腰部代償引起不適。第三階段采用負重蹲跳和爆發力跳臺發展下肢爆發力。12周系統訓練之后,屈伸肌的峰力矩增長比較明顯,但是同側屈伸肌比值增長不明顯。可能的原因是,每次訓練課都涉及到前后肌群的訓練,所以屈肌沒有相對過高的增長,造成H/Q比值變化不大。下一步在保證伸肌正常訓練的情況下應加大屈肌的訓練負荷量,促進屈伸肌肌力的進一步平衡。

3.3 康復體能訓練對提升運動員本體感覺的效果討論

有研究指出,在測定本體感覺參數時,不能用對側作為對照,因為可能雙側均存在本體感覺缺陷。武術套路運動員下肢本體感覺較其他項目運動員或普通人更好,但是武術套路運動員雙側本體感覺差距大確實容易造成下肢損傷。通常情況下,右腳作為慣用腳在力量和本體感覺上都要強于左腳。武術套路運動員落地時多是兩腳同時落地,稍弱的左側下肢更容易出現足踝扭傷的情況,如果傷后得不到有效的治療,有40%-70%的概率會復發,久而久之就會導致慢性踝關節不穩。因此,促進運動員雙側本體感覺的平衡尤為重要。本體感覺的訓練貫穿整個康復體能訓練的始終,從第一階段到第三階段均有不同難度的本體感覺訓練。王雋在研究中指出,絕對力量好并不意味著關節穩定性一定強,對于平衡穩定和本體感覺需要進行特定的訓練。本體感覺訓練主要是在平衡墊、BOSU球等不穩定平面上進行單腿動作訓練。有研究指出BOSU球、平衡墊等不穩定平面能夠提高足趾關節小肌群協調配合的能力,對膝、踝關節穩定性和蹬伸能力有促進作用[9]。此外,不穩定平面還可以促進足踝部周圍肌肉韌帶的力量和神經調節能力,從而加強人體的姿態控制能力。在本研究設計的康復體能訓練方案中,第一階段安排了平衡墊單腳站立和單腳提踵,第二、三階段為進一步增加難度將不穩定平面加入到下肢訓練中。足踝力量訓練的主要動作有負重提踵、負重并腳跳、快速六角跳等,通過加強足踝關節的力量有效加強對外側副韌帶的保護,減少內翻扭傷。

3.4 康復體能訓練對提升運動員核心能力的效果討論

有研究表明,核心區力量的增強以及神經調控支配肌肉能力的提高是人體在無支撐的情況下保持身體動態平衡的關鍵所在[10],這也是武術套路運動員所必須具備的能力之一。像武術套路這種表現難美性項目,運動員需要強大的核心肌群作為身體姿勢變化的原動機,控制四肢作出位置精準、銜接流暢的技術動作[11]。本研究所設計的康復體能訓練方案中,解決好運動員的腰背部疼痛之后,借助瑞士球、懸吊帶、彈力帶等器材進行核心穩定性訓練。通過借助這些器材進行不穩定平面的訓練,不僅能夠動員運動員的深層小肌肉群,還能夠提高神經對肌肉的募集和控制能力。第一階段和第二階段初期主要使用瑞士球和彈力帶等進行靜力性支撐和小范圍轉動訓練,以發展核心區深層小肌肉群的穩定性力量。從第七周開始主要采用半圓球俯橋收腿、仰臥單腿屈膝轉體等動態收縮練習發展核心力量。從第八周開始進行軀干轉體練習。開始時進行穩定狀態下的氣阻跪姿轉體,然后逐漸過渡到不穩定平面下的單手俯撐轉體,強調動作過程中的控制能力。第十一周向專項爆發力轉換,主要動作有抗阻轉體和藥球轉體,這兩個動作除了能夠發展核心旋轉爆發力外也可以加強整個下肢動力鏈傳導的效率。整個核心區訓練的難度也是逐漸遞增,由靜力性向動力性,再逐漸向專項動作靠攏。采用雙側訓練,而不是孤立的訓練運動員的優勢側,這樣對促進兩側的肌力平衡有著良好的效果,且對整體的穩定性、平衡能力和下肢的本體感覺均有促進作用。

4 小結

針對山東省優秀武術套路運動員損傷情況設計了為期12周的康復體能訓練,訓練方案共三個階段。第一階段圍繞既往傷病和功能障礙展開,發展關節穩定性;第二階段以發展基礎力量為主,強調上下肢與核心肌群相互協調的多關節訓練;第三階段為專項爆發力訓練期,以加強功能性力量、發展專項爆發力為主,注重動力鏈傳導的效率和肌肉間的協調用力。通過12周針對性康復體能訓練后,武術套路運動員FMS得分地提高、本體感覺地增強、下肢肌力和核心力量及穩定性地提高均有顯著效果。