基于“優診學”的高中英語閱讀診斷測評實驗研究

文/董連忠 金娜 何曉陽

引言

診斷性語言測評是新一代測試理論在語言測試領域的實踐應用,旨在通過提供細化的(finegrained)信息反饋,鑒別被試語言能力上的強項與不足,以便采取有針對性的補救措施,幫助學習者優化學習策略、改進學習方法、提高學習效果(Alderson,2005)。外語學習中,閱讀是讀者內心的一個看不見、摸不著,且難以界定、描述、說明(externalize)和觀察的加工過程。受應用語言學及二語習得理論的影響,學者們對閱讀及閱讀能力的認識也漸趨深入,從20 世紀初基于結構主義語言學和轉換生成語言學的詞匯和語法的閱讀(理解),到受行為主義心理學影響的“自下而上”“自上而下”、交互教學模式和圖式理論模式的提出,閱讀研究對語言教學和語言測試研究及其發展產生重要的指導意義(Alderson et al.,2015;黨寒,2017)。雖然學界目前對語言能力成分的構成仍未達成共識,但多數學者對閱讀能力的多元可分性表示認同,認為教授閱讀微技能可提高學習者的閱讀能力(Jang,2005)。本研究依托“優診學·高中英語診斷學習系統”平臺,對某中學高一11 班41 名學生開展了為期2 個學期的閱讀微技能診斷測評實驗研究,探析其實際效果及教學中存在的相關問題,以期為同行提供教學啟示,促進高中英語教學的不斷發展。

閱讀診斷測評

閱讀是認知診斷研究應用的主要技能,早期的閱讀診斷測試研究可追溯到20 世紀90 年代,主要圍繞診斷測試使用技術(Hartz et al.,2002)、重要特征(Alderson& Huhta,2005)、實驗框架(Alderson et al.,2015)和評價方法的可行性(Harding et al.,2015)等方面進行了探究,為后期診斷測評實驗研究提供了理論依據和方法指導。

國外閱讀診斷測試研究主要是基于大型英語考試開展的形成性認知診斷。Jang(2005)通過口頭分析模式和技能診斷建模——融合模型——識別考生完成托福考試閱讀測試中需要的9 種屬性;Lee &Sawaki(2009)以專家判斷的方式識別托福考試聽力和閱讀測試中考生使用的微技能,研究結果顯示托福閱讀測試主要涵蓋理解詞義、理解細節信息、匯總信息(connecting information)和信息組織加工4 種微技能;Li(2011)通過使用融合模型(fusion model)預測被試閱讀微技能使用情況,生成了被試的閱讀技能掌握情況表,并討論了閱讀測試認知診斷研究的相關問題;Fatemeh &Seyyed(2017)探析了如何使用認知診斷框架開發用于診斷目的的閱讀理解測試,驗證了上文提及的9 種屬性,研究結果既有益于教師準備針對學生學習不足的閱讀材料和課上需強調的相關問題,也可作為對學生進行個性化輔導的依據。

國內閱讀診斷測試研究近年來也取得了令人矚目的成果,既有理論介述(武尊民,2017)和認知診斷模型的探究(馬曉梅,2008),也有對診斷測試(工具與方法等)的應用研究(康紅兵,2020),還有對診斷測試系統的研發與實踐探索(杜文博、馬曉梅,2018),但鮮有針對高中英語閱讀診斷測評開展的實驗研究。本文以某中學高一11 班41 名學生為例,探究診斷測評對高中英語閱讀教與學的實際效果,以豐富外語閱讀診斷測評應用研究。

研究設計

1.研究問題

(1)11 班學生的英語閱讀微技能診斷結果如何?

(2)診斷后采取了哪些教學補救措施及其效果如何?

2.實驗對象

參與研究的受試為某中學高一11 班的41 名學生(男20,女21),平均年齡16 歲。他們中的大多數來自該校附近的農村地區,其中11 人為某地區的少數民族代培生,實驗前他們僅有一年的英語學習經歷(高中預科)。

3.研究工具

本研究使用了定量與定性研究相結合的混合法,研究工具為診斷測試和教師訪談。本文使用了前、中、后三次診斷測試成績和教師訪談內容。三次診斷測試滿分均為30 分,共考查了 “了解文章大意”“理解觀點信息”“推測生詞含義”“找出特定信息”“確定句間邏輯”5 個閱讀微技能(前測4個)。施測時間分別為第一學期初(前測)、第二學期初(中測)和第二學期末(后測)。

教師訪談采用了半結構式訪談的形式。訪談內容主要是教師對診斷測試、英語學習、教學補救措施及效果等方面的實際感受和看法。最后采用SPSS16.0 軟件對診斷測試成績和問卷調查數據進行了分析。

結果與討論

為全面了解學生的英語學習情況,該班學生在實驗前參加了滿分300 分的“優診學”綜合英語能力(詞匯和語法)診斷測試。全班平均成績90 分,得分率30%,其中11 名代培生平均54 分,得分率僅為18%。表1 顯示了該班學生前測(n=41)的平均分、及格及以上人數和得分率情況。

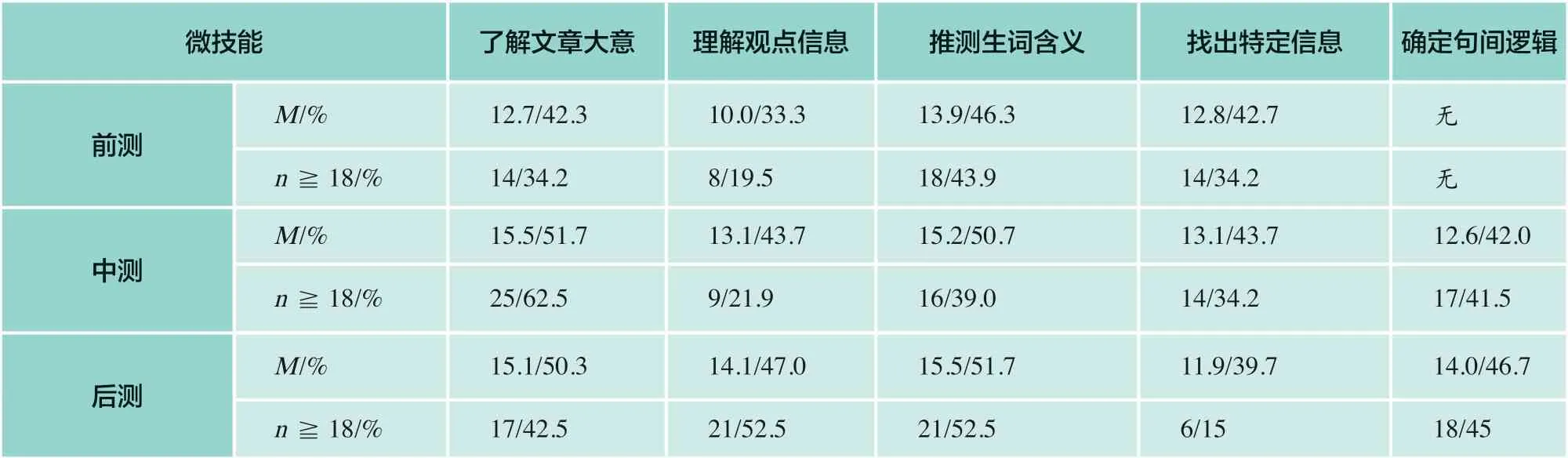

表1. 三次閱讀診斷測試情況(M=平均分)

如表1 所示,前測考查的4 個微技能平均分均較低,其中“理解觀點信息”最低(M=10.0),得分率僅為33.3%,“推測生詞含義”最高(M=13.9),得分率46.3%;及格及以上人數/百分比(n≧18/%) 一 行 顯 示,4 個 微 技能均僅有少數學生及格,“理解觀點信息”最少(n=8),占全班的19.5%,“推測生詞含義”最多(n=18),占43.9%。 基于前測結果,研究者就閱讀微技能的使用情況與任課教師(T)進行了訪談:

很多學生對文章的理解還是停留在對單詞、短語(層面)的理解之上,不能夠從整體把握作者(寫作)意圖和篇章段落的意思,(這也)直接造成了學生的閱讀速度不快,或不能集中精力讀完全文……(T)

可以看出,雖然閱讀過程中使用微技能可以幫助學習者提高閱讀效率,但學習者自身的語言知識對其閱讀理解有重要影響。尤其是對基礎較差的初學者而言,必要的英語語言知識會對他們理解文章內容以及他們的閱讀速度和微技能使用產生一定的影響。

針對該班學生英語基礎較差的學情,教師在前測后采取了以下補救措施。首先,教授構詞法知識、擴大詞匯量。在課堂導入階段,教師在介紹背景知識的過程中有針對性地講解課文中的重點詞匯,減少學生閱讀過程中的生詞障礙,同時通過拓展相關的詞根、詞綴等構詞法知識,擴大學生的詞匯量和對生詞的全面理解。其次,結合課文講解教授閱讀微技能的使用。課前教師根據文章的體裁、題材和內容等方面布置相關問題,讓學生通過預習課文熟悉所學內容,激發他們對所學文章的背景知識和學習興趣。課文講解過程中,教師先采用‘自上至下’的方法,幫助學生預測文章內容和段落主旨大意,培養他們的閱讀策略使用意識;然后再依據課前布置的任務有針對性地引導學生回答問題,提高他們的閱讀微技能使用能力。第三,增加微技能使用實踐。為鞏固課上所學技能,課后學生通過完成教師布置的“優診學”系統中的智能閱讀理解練習,鞏固并提升閱讀微技能使用能力。經過一個學期的教學補救,第二學期初實施了第二次診斷測試,即中測(n=40)。

中測考查的微技能增加了“確定句間邏輯”。表1 顯示,前測考查的4 個微技能平均分和得分率均有所提高,“了解文章大意”(M=15.5)和“推測生詞含義”(M=15.2)得分率均提升到50%以上;“理解觀點信息”提升幅度最大,由前測的33.3%(M=10.0)提升到43.7%(M=13.1);新增加的“確定句間邏輯”平均分最低(M=12.6),得分率為42.0%。及格及以上人數/百分比一行顯示,“了解文章大意”最多(n=25),占全班的62.5%,“理解觀點信息”最少(n=9),占21.9%,新增加的“確定句間邏輯”(n=17)占41.5%。與前測相比,僅“推測生詞含義”及格人數比例略有所下降,由前測的43.9%(n=18)下降到39.0%(n=16),其他3 個微技能及格人數均有所增加。

中測后教師對該班學生實施了學習策略問卷調查。基于調查結果,教師在講解課文的過程中又有意識地增加了閱讀策略使用活動,旨在增加學生學習策略的認知和使用意識的同時,提升他們的閱讀微技能使用能力。實驗結束前實施了第三次診斷,即后測(n=40)。

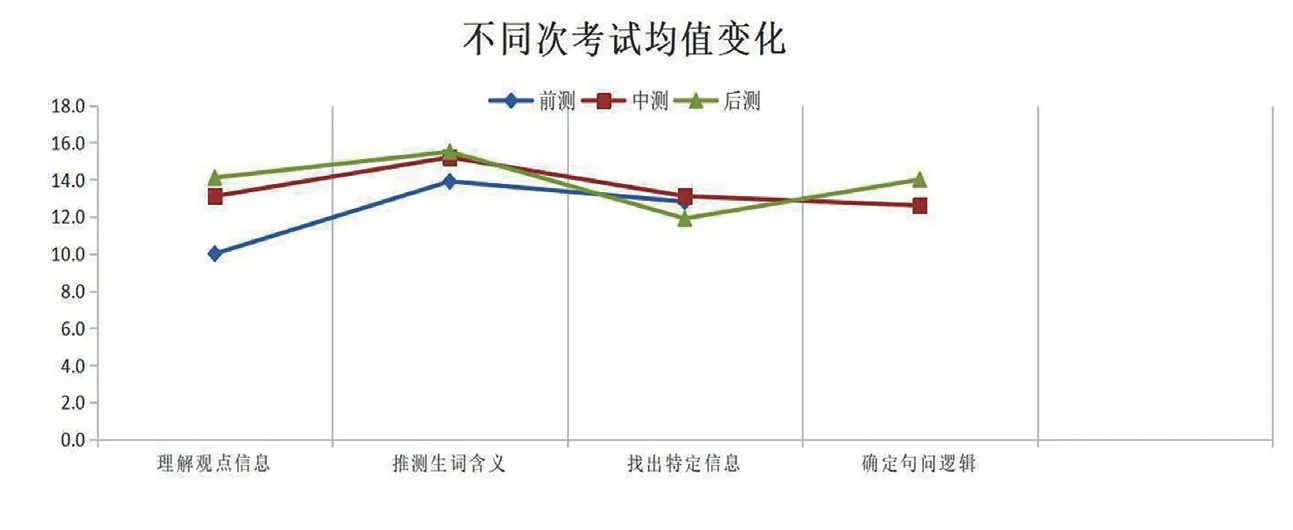

如表1 所示,后測5 個微技能平均分仍均未及格(Mean<18)。其 中“ 推 測 生 詞 含 義” 最 高(M=15.5),得分率51.7%,“找出特定信息”最低(M=11.9),得分率39.7%。及格及以上人數/百分比與中測相比,“理解觀點信息”“推測生詞含義”“確定句間邏輯”3 個微技能及格人數比例有所提升。“理解觀點信息”增幅最大,由中測的21.9%(n=9)提升到52.5%(n=21)。然而,“了解文章大意”和“找出特定信息”2個微技能及格以上人數比例也出現了不同程度的下降,其中“找出特定信息”下降幅度最大,由 34.2%(n=14)下降到15%(n=6),表明個別學生的閱讀微技能使用仍不穩定。圖1 顯示了三次診斷測試平均成績的總體變化情況 。

雖然三次測試考查的微技能平均分均不及格(M<18),但除“了解文章大意”和“找出特定信息”外,受試的其他微技能使用能力均有所提升。其中“理解觀點信息”增幅最大,表明教學補救取得了一定的成效。本研究也發現了一個突出問題——三次診斷測試考查的閱讀微技能均有個別學生得 0 分。經核實發現,這些學生中的大多數為代培生,由于實驗前他們僅上過一年的高中英語預科,英語學習時間短、基礎差,閱讀微技能教學補救對他們的閱讀理解表現未產生影響。實驗結束后,研究團隊與教師進行了訪談:

圖1. 三次診斷測試均值比較

剛開始,學生只是被動地接受我的引導,按照我的要求完成課堂任務。經過幾次練習之后,學生逐漸習慣每次讀課文之前先看題目、小標題和圖片等來預測文章內容。(T)

可見,教學干預起到了一定的教學效果,增加了他們的閱讀策略使用意識。然而教師同樣發現:

經過幾次閱讀理解練習,我發現學生能夠讀完文章、認識單詞,但就是不能做對題目,尤其是主旨大意題和推斷題。實際上,(后來發現)學生對文章的整體性把握比較弱,(因而)不能在較短的時間內得到一個general idea。(T)

可以看出,該班學生英語基礎整體薄弱,尤其是對高中入學前僅學過一年英語的少數民族代培生來說,他們需要解決的主要問題也許并非是如何使用閱讀微技能,而是因語言知識欠缺而造成的閱讀障礙,因而教學補救對提高他們的閱讀微技能使用效果有限。

結論與啟示

通過一學年的教學實驗研究,研究者發現教學補救提升了多數學生的閱讀微技能使用水平,增加了他們的閱讀策略使用意識,但個別英語基礎較差學生的閱讀微技能使用能力未發現變化。沉淀下來,本研究得到如下啟示:

首先,梳理語言基礎知識,綜合研判診斷反饋。閱讀是一種復雜的心理活動,外語學習者閱讀微技能的診斷反映出的并非僅是策略使用問題,也與其掌握的詞匯和語法等語言基礎知識、語篇理解能力、有效信息處理能力、對文本的評價和理解的能力等多種因素有關。此外,診斷測評涉及的范圍較為寬泛,僅靠診斷考試結果難以獲得真實、有用、全面的診斷信息,應采取多元評價方式獲取診斷信息(武尊民,2017)。因而教師應注重梳理學生的語言基礎知識,綜合研判診斷反饋,從而制定并實施行之有效的“補救”措施。

其次,增加個性化輔導,實施有針對性的“補救”。診斷測試有別于其他考試的獨特之處是能夠提供細化的反饋信息,從而有助于教師有的放矢、因材施教。然而,由于學習者在語言知識、技能、學習策略及學習風格等方面的個體差異較大,教師應通過開展相關的學習活動,根據診斷反饋有針對性地增加個性化輔導和學生間的學習經驗交流,幫助他們調整學習策略、改進學習方法,促進教與學效果的有效提升。

第三,加強學習方法的策略培訓。自20 世紀70 年代以來,語言學習策略研究取得了一系列的成果,從策略的界定、分類到策略的使用等得到越來越多學者和一線教師的關注。然而,外語教學中仍存在“重知識、輕技能”的現象,尤其是對學習策略的有用性的認識不足,如幫助理解、學習和記憶新信息是否有助于提升學習效率和自主學習能力等并未得到應有的認同。外語教學中教師在教授語言知識的同時,加強學習方法的策略培訓、增加學習者的策略使用意識是提升教學效果的重要途徑。

近年來,語言診斷測評的促學作用得到了越來越多業內人士的認可。隨著《中國英語能力等級量表》的投入使用和國家英語能力等級考試的研制,學界對測試理論與實踐的探索也漸趨深入。本研究僅以一所普通高中一個班的41 名學生為例探析了“優診學·高中英語診斷學習系統”在高中英語閱讀教學中的實踐應用,所得結論有一定的局限性,研究結果也有待對不同地區的多所高中、不同學情的多個班級學生更全面、更深入的研究來予以驗證,以探析診斷測評的促學效應,促進二語閱讀教學理論與實踐的不斷完善與發展。