通過原版小說師生共讀項目促進學生學習能力和思維品質發展

文 / 劉鵬程 韓雪敏

引言

閱讀是英語教學過程中最常見、最基本的組織形式,也是落實英語學科核心素養培養的重要途徑(余文森,2017;教育部,2018)。閱讀能力的培養,對于學生語言知識、思維品質、文化意識和學習能力的發展有重要的意義。如何通過有效規劃幫助學生長期、系統地發展閱讀能力和思維品質,并為學生相應能力和品質的培養提供一個延展至課外的抓手,是值得關注的問題。原版小說(師生)共讀項目或許可以為這些關鍵問題的解答提供一些思路和啟發。

原版小說共讀項目:基礎與實踐

1. 內涵與構成

原版小說共讀項目是一種在師生協商確定閱讀書目的基礎上,由教師主導,以學生為主體,由課內延展到課外的師生閱讀交流實踐活動。共讀項目以原版小說為主要閱讀資源,以課前預習、課堂閱讀討論、翻轉課堂等多元形式展開。從屬性上講,共讀項目是一種打破傳統教學時空限制、師生共同深度參與的閱讀學習活動。

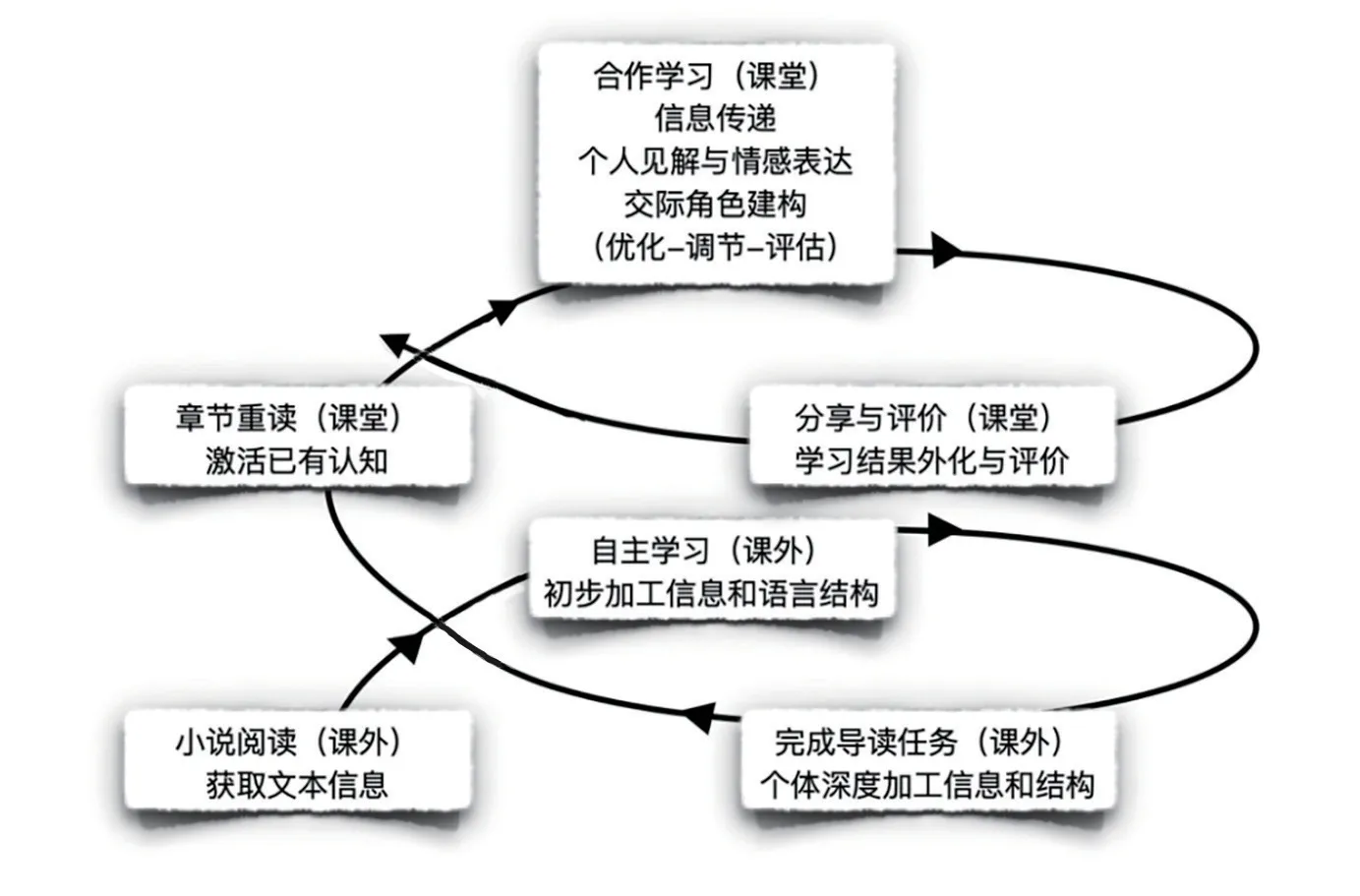

從學習立場出發,原版小說共讀項目包括如下實施環節:小說閱讀、自主學習、導讀任務、課堂激活、合作學習與交流、分享與評價。不同環節之間緊密聯系,幫助學生實現課內外閱讀過程中“輸入—互動—輸出”的整體聯動(見圖)。

共讀項目中的小說閱讀(課外)是英語學科素養發展的起點,是學生在課外或課內進行充分思考與表達的前提和重要基礎。閱讀為課內外學習搭建了橋梁,創造了讀后思考和表達的空間,同時也為語言輸出策略的運用提供了載體。

學生在自主學習(課外)環節進一步加工本文信息和目標語結構。學生根據導讀任務,了解故事梗概,初步獲取人物塑造過程中的細節信息,并在此基礎上,對情節與角色進行簡要分析和評價。目標結構的學習聚焦語用,學生通過觀看教師提前錄制的翻轉課堂微課獲取相關的語言知識,為課堂的共讀和合作學習作準備。

課堂中,學生快速重讀指定片段,根據教師的引導,開始結構化合作學習,參與小組的互動交流。學生在建立合作學習交際角色的同時,與同伴進行意義協商,調整并優化次輪的語言輸出,外化和展示學習成果。

2.閱讀—思考—表達:語言能力和思維品質培養的全過程

以Krashen 為代表的許多西方學者認為,大量閱讀對于二語習得大有裨益(Cho et al., 2005;Krashen et al., 2017)。Krashen 在輸入假設中指出,語言技能和讀寫能力的發展是信息理解的結果。Day 也在其團隊的研究成果中提出,在閱讀特別是泛讀過程中,讀的最終目的應該是享受閱讀樂趣、獲取信息和整體理解(Bamford &Day, 1998)。不難看出,大量的閱讀實踐和讀中的信息理解是語言習得的關鍵。

從二語習得視角來看,閱讀是目標語輸入的過程,是認知層面加工語料的過程。文本為語言習得提供原始的物質基礎,但若在實踐層面缺少促進意義協商的互動和語言產出環節,學生無法經歷“輸入—互動—輸出”的完整習得過程,學習效果也會受到影響。

眾所周知,課堂是閱讀行為發生的重要場域。但由于課堂教學存在時間、空間的客觀局限,引導學生有效進行課外閱讀,讓課外閱讀服務于學生的課堂學習并形成良性互動就顯得尤為重要。共讀項目恰恰為學習者提供了一個發展語言能力和思維品質的特殊路徑。從學生的學習立場看,共讀項目突破了傳統閱讀學習連續性不足的局限,優化了以往“課下讀—課上考”的(小說)閱讀教學模式,同時為學生語言能力和思維品質的持續性發展提供了有彈性空間、導向明確的課內外聯動機制。

在核心素養視域下,學習者通過理解信息(廣義閱讀)、加工信息(思考)和呈現信息加工結果(表達)等關鍵步驟實現素養提升。因此,不管在理論層面還是實踐層面,“閱讀—思考—表達”的全過程都是學生語言能力提升和思維發展的自然需求。

圖. 共讀項目課內外閱讀聯動模型

共讀項目的設計與規劃

1.基于窄式閱讀理論的啟發與反思

西方學界對將小說引入學生語言學習環節的重要意義進行了較長時間的討論。研究者普遍認可小說閱讀為二語學習者目標語習得和學術讀寫能力帶來的巨大幫助。英語原版小說具有語言真實、想象豐富、構思精巧、描寫細致、主題深刻等特點,是對課本教學資源的重要補充,是優質的課外閱讀材料,對于學生英語學科核心素養培養具有無可比擬的價值(張金秀,2018;嚴媛媛,2019)。

Krashen(1985) 在20 世 紀80 年代提出了窄式閱讀(narrow reading)的概念。窄式閱讀是一種通過閱讀同一文體、同一主題或同一作者作品促成語言習得的閱讀模式,能夠為學習者提供充分的詞匯和結構復現,促進學習者的習得;此外,前期的閱讀積累可以作為后續閱讀的背景知識,輔助學習者理解,并逐漸提升信心和閱讀動機(Krashen, 1985; Krashen, 2004;Cho et al., 2005)。

英文原版小說整本書閱讀的過程,在操作層面高度適配窄式閱讀的理念:學習者閱讀小說的過程就是閱讀作者通過特定的文體、用相對統一的寫作手法和風格、在較長篇幅中傳遞信息的文本的過程。完整的小說文本為讀者在閱讀的過程中提供充分的機會適應其語言特征,進而提升作品的可讀性。

需要關注的是,在窄式閱讀的視角下,學生的積極意愿和較低的情感屏障是推進學生閱讀的基礎。因此,共讀活動不應是無指導、無目的的閱讀行為,而是需要提前規劃(讀本的選擇、使用方式、課堂教學模式等),在語言能力和思維培養上有指向的“系統工程”。

2.設計與實施

原版小說共讀項目的基本目標是通過師生共選閱讀資源、共創導讀任務、共同參與閱讀討論與交流,引導學生深度理解并分析文本,以合作學習的方式提升語言能力、發展思維品質、提高學習能力。因此,開展共讀活動前,教學團隊應詳細分析學情,對共讀項目進行整體規劃,明確項目實施目標、主要內容以及具體設計與實施方案。簡單來講,共讀項目的實施包括以下步驟:讀本篩選、導讀設計、導航課宣講、自主閱讀、翻轉課堂學習、課堂閱讀和交流、分享與評價。

(1)讀本篩選

師生共讀的讀本選擇主要基于以下四方面:可讀性、趣味性、一致性、多模態支持。

意義理解是語言習得和閱讀行為的基礎。閱讀難度符合當下學生群體語言水平的英語小說,能幫助學生在閱讀過程中達成對文本意義的理解(Day & Bamford,1998)。過多的陌生詞匯容易造成閱讀障礙,也會誘發學生的畏難情緒,從而使學生喪失閱讀動力。而學生對閱讀素材展現興趣時,閱讀動機往往較高。與生活相關度高、符合學生當下成長階段認知水平的文本,在多模態資料支持的基礎上,能有效激發學生的閱讀意愿。基于上述多方面的考慮,教學團隊和學生共同制定了不同階段的師生共讀書目(見表)。

表. 不同階段的師生共讀書目

(2)導讀設計

課外英語閱讀是常見的自主學習活動。但是研究表明,學習者自主學習過程中普遍存在課外閱讀缺乏計劃性,閱讀實踐目的性隨意,閱讀輸入和輸出策略運用單一等問題(段自力,2006)。對學習者閱讀能力和閱讀品質的培養依賴于課堂/課外閱讀的有效引導和活動實施。因此,共讀過程中為學生搭建課內外閱讀的支架顯得尤為重要。基于這樣的考慮,導讀設計主要聚焦小說意義的理解。導讀任務根據學生自主閱讀(學習)中的認識過程,并參照最新Bloom 教育目標分類學對于目標的分類,劃分為六個維度,即記憶、理解、應用、分析、評價和創造(Anderson, 2009)。

對學生記憶層面的引導旨在主要以喚醒學生關于故事情節回憶的導讀問題呈現。如:在共讀小說Wonder時,問題設置為“What’s Auggie’s final decision?Why so?”。

對學生理解層面的引導旨在幫助學生進行細節閱讀,通過比較、說明、推斷和總結來進行更深層次的文本處理。如:在共讀小說Flipped時,問題設置為“How do you understand the title of the chapter? Why should Bryce beware?”。

基于對文本中情節和人物的基本理解,學生在導讀手冊的引導下繼續形成對角色和情節的個性化認識。生成更多關于文中信息的關聯性認識,通過重構信息,學生對文本進行深度處理并闡述自己的觀點,對情節、人物和文本進行分析與評論。學生的分析與評價產出既可以通過文字形式呈現,也可以通過非文字的形式呈現。如,在Flipped第四章的共讀過程中,學生需基于對章節中情節和特殊意象的理解,以視覺化(繪畫)的方式呈現梧桐樹帶給主人公的感受。

創造環節是學生和文本互動后對于信息重構的具體外化。以小說Wonder的閱讀為例,目標章節講述了August 在學校受到來自同齡人的諸多偏見,文本描述了在校學生的行為、August 的感受以及學校對此的處理方式等。在閱讀討論后,學生結合小說的情節以及自己的理解,對霸凌、規則、同齡人交往等重要概念進行了個性化解讀,并在項目組創設的語境中以寫作的方式進行有意義的產出。導讀手冊的文本舉例如下:

In many countries, schools have very strict rules about bullying. Do you think Auggie is bullied at school?If so, what can be done? If not, be the rule maker and list some ground rules and punishments.

學生對于導讀手冊的使用過程是小說讀后的深度文本加工過程。不同層次的導讀任務比較完整地覆蓋了學生學習需要經歷的由基礎到高階的認知過程,是課堂互動交流的重要基礎。

(3)課堂共讀交流

不同于課外閱讀給學生提供的安靜的、個體化的私密時間,共讀項目中、課上進行的章節重讀、討論和分享環節為學生提供了使用英語表達觀點及運用多種學習策略(如元認知策略、認知策略、交際策略和情感策略等)促進交際和學習的可操作路徑。

以共讀討論課為例,在教師呈現課上閱讀任務和討論問題后,學生開始重讀章節,提取相關細節信息,列舉關于核心角色的關鍵詞并為后續小組合作學習作準備。在閱讀任務完成后,各合作學習小組根據教師指令完成結構化任務:計時、表達、記錄、準備班內分享。學生不僅需要在閱讀(重讀)的基礎上提取基本信息,還需要結合自己對情節的理解分析角色,并進行個性化的評價,在組內分享。

此外,學生在課堂對問題進行思考和交流時,還能夠創造性地聚焦小說中作者的行文風格和語言使用,對人物或者情節進行重構性的分析。以Wonder閱讀討論課為例,在呈現討論問題Why does the author make unicorn the costume of Summer’s? 后,學生在小組合作討論中發表觀點并記錄,為班內分享作準備。分享片段如下:

S1: I think unicorn is very popular with girls and Summer is a girl character in the story. I guess that’s why she has a unicorn costume.

T: Fair enough, unicorn is a typical girl stuff. Do we have other opinions?

S2: In a lot of fairy tales, unicorn has the magical healing power. And in this story, Summer offers Auggie a lot of help and she is the one who help Auggie get through the hard time in the first few weeks of his school life.

T: So you mean Summer is like a unicorn and she helps Auggie to heal from the ill treatment?

S2: Yes.

T: Very deep thought.

…

從上述課堂教學片段可以看出,學生自主閱讀完成導讀手冊的步驟為學生的課堂閱讀分享打下了堅實的基礎。課外閱讀環節和課堂共讀的交流產生了積極的聯動,讓學生的語言理解(輸入)和語言表達(輸出)能力都得到了不同層次的強化,幫助學生經歷了“輸入—互動—輸出”的完整過程。除合作學習以外,課堂交流還有基于問題鏈討論的作答、劇本朗讀等活動。

具體來講,學生在課外自主閱讀中完成了對于語言理解的初步加工,學生在這個過程中需要理解小說章節中傳遞的主要信息,并根據語境信息達成對于故事情節和人物細節的進一步理解;在此基礎上,學生根據導讀任務,理解故事梗概,對情節與角色進行初步分析和評價,為課堂的共讀和合作學習作準備;進入課堂后,學生快速重讀課堂討論聚焦的章節,根據教師的引導進行合作學習,參與小組的互動交流,表達自己對于故事情節和角色的理解及判斷;在完成合作學習后,學生需要通過分享的方式外化學習成果,和教師共同完成促學導向的學習評價。

啟示與反思

英語原版小說師生共讀項目不僅客觀上為學生的課外自主學習提供了比較清晰的方向和明確的指導,同時也在主觀上給學生帶來了更加積極的閱讀體驗。項目組通過問卷調查,從閱讀能力、語言能力、學習能力等角度進行了中期調研。調研結果顯示學生的能力在三個方面均得到了明顯的提升。

英語原版小說共讀項目對于學生閱讀能力提升的促進作用體現在學生自主學習意識和能力的發展上。學生對小說導讀手冊也表達了積極的使用體驗,認為導讀手冊在規劃閱讀進度,促進對小說人物和情節的理解和思考,優化語言學習效率等方面提供了明顯的助力。

共讀項目在提升英語學習的自主性,提高閱讀能力,塑造閱讀品格等方面都有不可忽視的價值。但仍有一些關鍵問題需要進一步討論。如,基于閱讀文本學習的標準化評價和形成性評價的有效結合;對閱讀資源的進一步開發和對學生閱讀行為的精細化跟蹤;小說閱讀過程中對主題意義探究和語言結構學習的高效融合等。