乳腺癌根治術后不同調強放療模式心臟與雙肺劑量學對比研究

莊珠江 蔣婭莉 李金媚

(廣東省農墾中心醫院腫瘤放療三區,廣東 湛江 524002)

乳腺癌是發生于乳腺腺上皮組織的惡性腫瘤,女性占據乳腺癌發病人群的99%。女性乳腺由纖維組織、皮膚、脂肪及乳腺腺體組成,且乳腺并非維持生命活動的基礎重要器官,因此原位乳腺癌并不致命[1-2]。但發生癌癥后,因其松散特性,癌細胞會脫落,在通過淋巴及血液等途徑擴散后可能危及生命[3-4]。本研究旨在分析乳腺癌根治術后不同調強放療模式心臟與雙肺劑量學指標,以此為患者提供更佳放療方式,改善患者預后,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料:回顧性分析2018年5月至2021年5月本院收治的100 例乳腺癌根治術后放療患者臨床資料,依據放療模式不同分為容積調強組和靜態調強組,每組50 例。容積調強組有生育經歷者33 例,無生育經歷者17 例;年齡18~60 歲,平均年齡(42.66±10.78)歲;腫瘤分期:T1 期6 例,T2 期35例,T3 期9 例。靜態調強組有生育經歷者34 例,無生育經歷者16 例;年齡18~60 歲,平均年齡(41.49±10.55)歲;腫瘤分期:T1 期7 例,T2 期34例,T3 期9 例。兩組一般資料比較差異無統計學意義(P>0,05),有可對比性。

1.2 入選標準:納入標準:①已進行右側乳腺癌根治術且術后病理診斷確診為右單側乳腺癌的患者;②意識清晰并具有良好溝通能力患者;③患者放療靶區PTV 處方為50Gy/25d。排除標準:①合并免疫功能障礙患者;②甲狀腺功能亢進患者;③妊娠期及哺乳期患者;④合并其他放療禁忌癥患者。

1.3 方法:進行容積調強放療和靜態調強放療兩種放射治療模式設計,靜態調強放療的子野個數為60,最小子野跳數設置4Mu,最小子野面積設置4cm2;計劃系統算法為Collapsedcone(CC)。其他條件與VMAT 設置的參數相同;固定野的角度為15°,55°,215°,255°,295°,335°;旋轉調強計劃的射野起始角度為55°,弧長為200°。

1.4 觀察指標:對正常器官相關的體積劑量等參數進行統計分析。D02、D95、D98 分別表示2%、95%、98%的靶區體積所受劑量,適形度指數算法為CI=V50Gy/PTV,CI=1.0 為最理想值。均勻性指數算法為HI=(D2%-D98%)/D50%,且HI=0 為理想值。左肺及右肺評價指標設定為Dmean,V5,V20,即為5Gy、20Gy 所對應體積之均劑量。

1.5 統計學方法:運用SPSS 23.0 軟件進行數據處理,計量資料以表示,組間比較用獨立樣本t 檢驗,組內比較用配對樣本t 檢驗,計數資料用百分比表示,采用χ2檢驗,P<0.05 為差異具有統計學意義。

2 結果

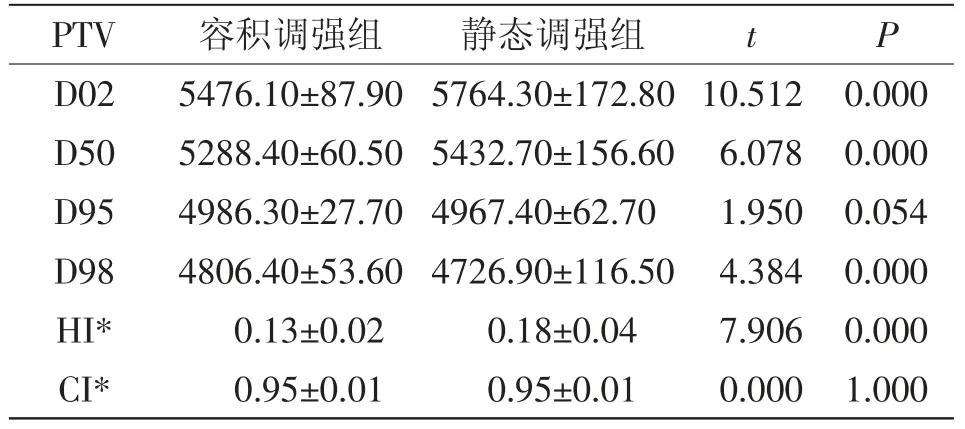

2.1 靶區劑量對比:將計劃靶區95%劑量同一位5000cGy,則2%、50%、98%劑量容積調強組優于靜態調強組,差異有統計學意義(P<0.05)。兩組靶區均勻性指數對比容積調強組顯著更低,差異有統計學意義(P<0.05)。保留小數點后兩位,適形度指數區別微小,組間對比無統計學意義(P>0.05),詳見表1。

表1 兩組靶區劑量對比 (±s)

表1 兩組靶區劑量對比 (±s)

注:*為指數,無單位

PTV容積調強組靜態調強組tP D025476.10±87.90 5764.30±172.80 10.512 0.000 D505288.40±60.50 5432.70±156.60 6.078 0.000 D954986.30±27.70 4967.40±62.701.950 0.054 D984806.40±53.60 4726.90±116.50 4.384 0.000 HI*0.13±0.020.18±0.047.906 0.000 CI*0.95±0.010.95±0.010.000 1.000

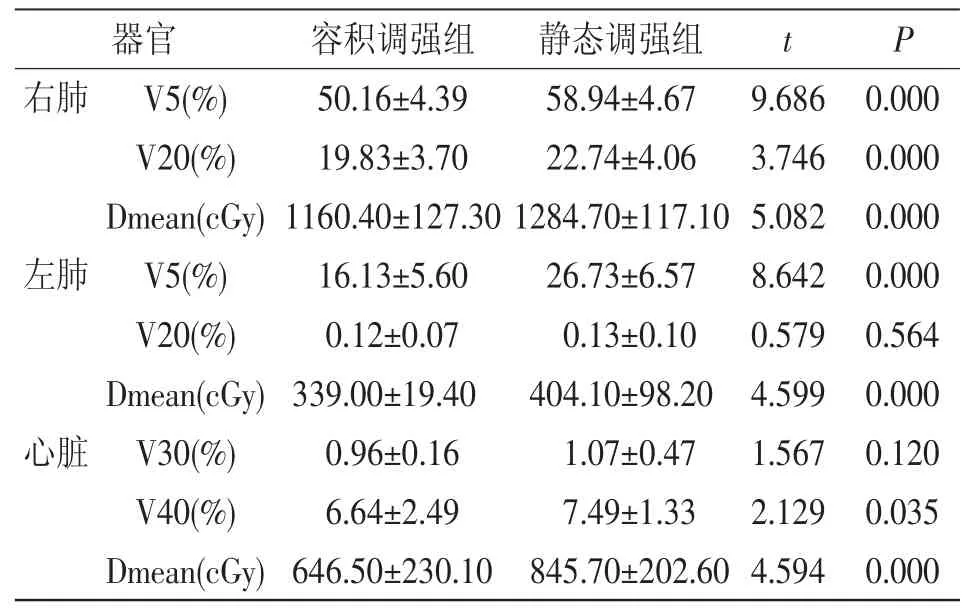

2.2 危及器官受量體積對比:容積調強組的患側肺(右肺)V5、V20 均低于靜態調強組,差異具有統計學意義(P<0.05)。容積調強組左肺V5 及心臟V40 均顯著低于靜態調強組,差異具有統計學意義(P<0.05)。容積調強組左肺V20、心臟V30 組間差異無統計學意義(P>0.05),詳見表2。

表2 兩組危及器官受量體積的比較 (±s)

表2 兩組危及器官受量體積的比較 (±s)

器官容積調強組靜態調強組右肺V5(%)50.16±4.3958.94±4.67 t P 9.686 0.000 V20(%)19.83±3.7022.74±4.063.746 0.000 Dmean(cGy) 1160.40±127.30 1284.70±117.10 5.082 0.000左肺V5(%)16.13±5.6026.73±6.578.642 0.000 V20(%)0.12±0.070.13±0.100.579 0.564 Dmean(cGy) 339.00±19.40404.10±98.20 4.599 0.000心臟 V30(%)0.96±0.161.07±0.471.567 0.120 V40(%)6.64±2.497.49±1.332.129 0.035 Dmean(cGy) 646.50±230.10 845.70±202.60 4.594 0.000

3 討論

乳腺癌根治術后放療患者因照射靶區不規則,因此難以準確掌握均勻劑量,局部往往會出現過高或過低劑量,影響放射治療效果的同時也危及患者靶區周圍器官健康[6-7]。以心、肺組織損傷最甚,可能發生心包炎、缺血性心臟病及心臟半膜疾病,嚴重影響患者放療后生活質量,降低總體生存率[8-9]。因此,如何保障照射靶區劑量均勻性成為臨床亟需解決的問題。

有研究認為VMAT 組的靶區均勻性指數優于IMRT,且兩組適形度指數CI 對比差異不顯著。與本研究結果相近。本研究結果顯示,2%、50%、98%劑量容積調強組優于靜態調強組,差異有統計學意義。兩組靶區均勻性指數對比容積調強組顯著更低,差異有統計學意義。保留小數點后兩位,適形度指數區別微小,組間對比差異無統計學意義。容積調強組的患側肺(右肺)V5、V20 均顯著低于靜態調強組,差異具有統計學意義。容積調強組左肺V5 及心臟V40 均顯著低于靜態調強組,差異具有統計學意義。容積調強組左肺V20、心臟V30 組間差異無統計學意義。其原因可能在于靜態調強組具有有限、固定出束方向,易于照射靶區內及附近產生熱點,導致把區內劑量均勻性及適形性較差。而容積調強組可避免此類弊端,從結果數值中可知,組間對比患側肺受量體積差異最大,說明容積調強放療模式能夠最大限度保護患側肺,因此在保障患者預后方面,容積調強放療模式具有較大優勢。但兩組適形度指數差異無統計學意義,可能在于根治術后病灶性狀較為復雜等原因,期望今后研究能在本研究基礎上展開論述。

綜上所述,容積調強放療模式能夠降低危及器官受量,保障患者預后,具有實際臨床意義,值得廣泛推廣。