3D打印技術解剖型橈骨遠端掌側鎖定骨板應用在橈骨遠端骨折中治療效果分析

楊永豪

(周口市第六人民醫院骨外科,河南 周口 466000)

橈骨遠端骨折在骨科為較多發的疾病,隨著國內高齡人口的增加,骨質疏松發病率的增加,加上交通傷、摔傷等,增加橈骨遠端骨折發病率。臨床治療骨折的方法較多,常包括骨折復位夾板外固定、石膏外固定、支架外固定或采取切開復位骨折內固定。AO-C 為橈骨遠端骨折常見的類型之一,其需要切開復位進行內固定手術治療,為了提高術后肢體康復效果,臨床常在術中應用遠端掌側鎖定接骨板進行固定,雖然可取得顯著的治療效果,但術后也會存在一定的并發癥,對疾病康復造成影響[1]。而有研究顯示,利用此接骨板進行術后固定治療出現不良癥狀可能與術前影像學的理解和判斷存在密切關系。隨著醫學技術的進步,3D 打印技術應用在臨床,其主要是結合計算機軟件編程和機器材料,逐漸形成立體的操作機器[2]。通過此技術可制作人體骨骼的比例,通過骨骼模型為醫師進行手術提供重要參考依據。本研究選取126 例AO-C 型橈骨遠端骨折患者作為研究對象,分析應用3D 打印技術解剖型橈骨遠端掌側鎖定骨板固定術取得效果,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料:選取126 例自2020年2月至2021年2月在本院就診治療的橈骨遠端骨折患者作為研究對象,分為對照組和觀察組,每組63 例。對照組男性26 例,女性37 例;年齡45~60 歲,平均年齡(52.27±5.15)歲;骨折原因:21 例摔傷、42 例交通傷。觀察組男性28 例,女性35 例;年齡47~62 歲,平均年齡(54.24±5.42)歲;骨折原因:25 例摔傷、38例交通傷。比較兩組一般資料差異無統計學意義(P>0.05)。納入標準:經醫師對病情評估,X 線或CT等影像學檢查符合AO-C 型橈骨遠端骨折;均為新鮮骨折,既往未進行過其他治療;機體狀態符合手術標準;骨折時間在2 周以內;患者和家屬均了解本次研究內容,并簽訂知情同意書;本研究在醫院倫理委員會的同意和批準下實施。排除標準:患者拒絕手術治療,害怕手術加重疾病;既往腕關節先天畸形;合并腕關節炎;患肢合并后血管、神經等損傷;骨折為開放性;機體合并高代謝疾病活合并惡性腫瘤;骨折時間已經在2 周以上,且存在陳舊骨折。

1.2 研究方法

1.2.1 對照組:實施解刨型橈骨遠端掌側鎖定骨板固定術治療。術前進行臂叢神經麻醉,并于術側患肢根部利用止血帶止血。經X 線和CT 檢查結果為參考標準,對骨折進行切開復位,字前臂掌側做一切口,經橈側腕屈肌腱鞘進入,將掌側屈肌腱利用拉鉤牽拉值尺側,將旋前方肌分離,將血腫清除,充分暴露骨折位置,對骨折進行復位,利用克氏針臨時固定,選取解剖型橈骨遠端掌側鎖定骨板進行固定,確定固定完善后,進行縫合和包扎。

1.2.2 觀察組

1.2.2.1 3D 打印技術:通過利用X 線檢查,明確骨折類型,應用CT 對腕關節位置進行掃描,將所得原始數據錄入軟件Mimics17.0 軟件中,通過軟件中的整理工具將除腕關節其他的骨骼移除,充分暴露橈骨遠端骨折關節面。利用灰度分割工具將骨折的輪廓、邊界等信息區進行提取,再利用區域分割工具對每個骨塊的信息區進行提取,實施骨塊染色,使其均呈現不同顏色,建立骨塊的三維模型,根據正常機體橈骨的形態,將各骨塊進行正確的復位,使其恢復原有的解刨結構,在完成后獲取相應數據,并實施切片處理,將其導出成為STL 格式,上傳至3D 打印機,將與人體骨骼比例為1:1 的實體模型進行打印,并制作。

1.2.2.2 3D 打印技術模擬手術:將制作好的骨折復位前后的3D 打印模型,進行消毒。滅菌備用,然后做好密封送至手術室。在實施手術前,利用另外手術臺和相應工具,在已經復位后的工具上實施模擬手術操作。重點手術內容為明確接骨板的良好位置,評估螺釘未進入置關節腔,對螺釘的具體長度進行測量。

1.2.2.3 3D 打印技術復位內固定手術實施:術前進行常規麻醉,利用模擬手術方案實施正確的牽引,保持患肢呈現掌屈及適度尺偏狀態,通過3D 模型評估橈骨個骨塊的分布和移位情況,對腕關節進行牽拉,利用牽引和擠壓對骨折進行復位,然后C 臂下對橈骨掌傾角及尺偏角進行測量,同時利用3D打印模型進行比較,明確復位后達到術中制定目標。然后將解剖型橈骨遠端掌側鎖定骨板于橈骨掌側進行固定,鉆孔后,對螺釘的深度進行測量,明確螺釘與計劃長度一致,即可擰入,同時固定其他螺釘。再次確認骨板固定、螺釘長度及固定方向等均符合術后制定的3D 打印模型手術方案記錄。對術區進行沖洗后,防止引流條,縫合后,加壓包扎。

1.3 觀察指標及評價標準:觀察兩組兩組肘關節活動度、手術相關指標、并發癥發生率及腕關節功能恢復情況。腕關節功能:采用腕關節功能評分(Mayo)實施評估,共有內容4 項,包括功能狀態、握力、疼痛及活動范圍,總分為0~100 分,關節功能恢復與分數呈正比[3]。

1.4 統計學分析:運用SPSS26.0 統計學軟件進行分析,計數資料用例數(n)、百分比(%)表示,采用χ2檢驗;計量資料用均數±標準差(±s)表示,采用t檢驗。P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 比較兩組手術指標及肘關節活動度:具體詳見表1。

表1 兩組手術指標及肘關節活動度 (±s)

表1 兩組手術指標及肘關節活動度 (±s)

組別肘關節活動度(°)手術相關指標背伸屈曲旋前旋后手術時間(min)術中透視次數(次)術中出血量(mL)對照組10.07±2.34105.48±6.2765.19±6.2766.07±8.1979.34±4.244.53±1.2431.37±3.04觀察組12.37±3.35118.37±8.4976.18±8.2477.98±9.2475.07±3.163.34±1.0526.49±2.34 t4.4689.6948.1257.6566.4095.81310.097 P0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000

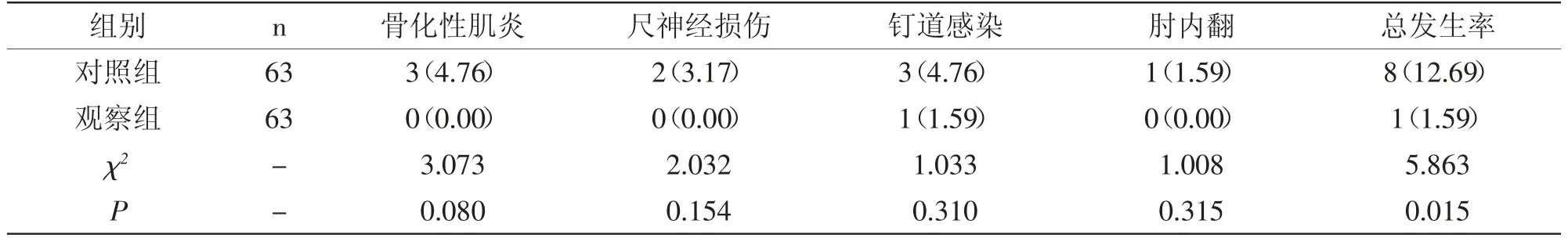

2.2 比較兩組術后并發癥的發生率:具體詳見表2。

表2 兩組術后并發癥的發生率 [n(%)]

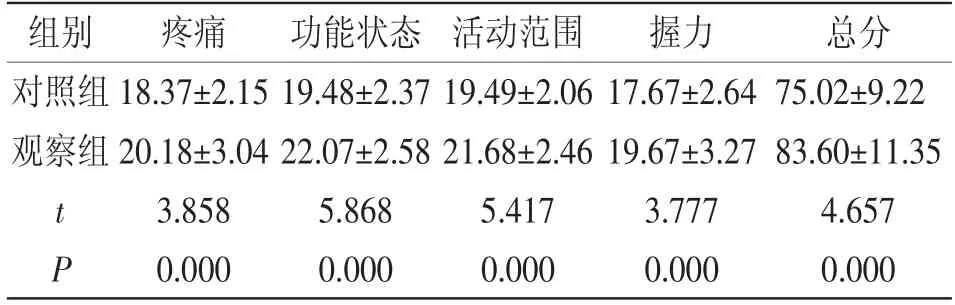

2.3 比較兩組腕關節功能恢復情況:具體詳見表3。

表3 兩組腕關節功能恢復情況 (±s)

表3 兩組腕關節功能恢復情況 (±s)

總分75.02±9.22觀察組20.18±3.04 22.07±2.58 21.68±2.46 19.67±3.27 83.60±11.35 t3.8585.8685.4173.7774.657 P0.0000.0000.0000.0000.000組別疼痛功能狀態 活動范圍對照組18.37±2.15 19.48±2.37 19.49±2.06握力17.67±2.64

3 討論

研究顯示,AO-C 型橈骨遠端骨折在骨折中的發生率可達8%~17%。此骨折類型較復雜,常會累及關節面,若進行常規的復位、固定,治療效果欠佳,影響疾病術后康復。目前,對于此類型骨折臨床主要實施切開復位內固定手術治療,雖然手術后復位、固定效果顯著,但因常規X 線檢查中二維和三維虛擬無法共同對CT 提供的圖像進行分離和處理,術前醫師無法明確的評估患者的骨折信息,這嚴重影響術中醫師的相關操作,造成骨折并發癥的發生,延長術后的康復時間[4]。為此本研究在橈骨遠端骨折解剖型橈骨遠端掌側鎖定骨板固定術中應用3D 打印技術。

3D 打印技術模型為臨床發展新型的手術參考工具,其能夠更加直觀的表現患者骨折的移位情況和程度,為醫師實施手術提供正確的骨折分型、提供明確的骨折診斷,保證手術環節的精準性,減少術后并發癥發生的同時,為骨折的康復提供重要支持。宋國濤等[5]研究顯示結果表明,在骨折患者中應用3D 打印技術,為醫師實施手術提供重要治療依據,減少術中因檢查狀況,對骨折復位和固定造成的影響,提高手術治療效果。在橈骨遠端AO-C 型骨折中應用3D 打印技術解剖型橈骨遠端掌側鎖定骨板固定術,通過打印技術建立并打印骨折具體模型,為手術醫師術前明確了解患者骨折情況,使其能夠針對性選取合適大小的固定工具;通過模擬手術對術中治療過程進行提前規劃,并模擬制釘明確螺釘的長度,不僅便于術中醫師復位操作,同時保證骨折恢復正常的解剖位置,減少術中損傷的同時,為手術節省時間[6]。本研究結果顯示觀察組肘關節活動度均優于對照組;觀察組手術時間、術中透視次數、術中出血量均少于對照組;觀察組并發癥發生率1.59%少于對照組12.69%;觀察組腕關節功能總分均優于對照組。這也證實在橈骨遠端AO-C骨折分型中應用3D 打印技術的重要價值。

綜上所述,將3D 打印技術解剖型橈骨遠端掌側鎖定骨板手術應用在橈骨骨折患者中,治療效果顯著,減少術中對組織的損傷,提高術中復位和固定效果,促進疾病早期康復訓練,改善患肢的各項功能。