口服活血化瘀湯并與中醫按摩結合治療骨傷后期肢體腫脹的臨床療效

王本海 董 輝 鄭明聲

(福建中醫藥大學附屬第三人民醫院骨傷科,福建 福州 350108)

骨傷后期肢體腫脹是臨床常見骨傷疾病,是由骨折或相關骨組織損傷后引發軟組織充血、滲出,導致肢體腫脹、疼痛。本病的發病機制復雜,骨傷后周圍組織炎癥、應激反應較為明顯,大量炎性因子、細胞因子釋放,促使毛細血管網通透性增加,軟組織及肌肉痙攣,局部腫脹,疼痛不能緩解,導致發病[1]。骨傷后期肢體腫脹對骨傷病情的恢復有明顯負面影響,不僅增加了患者的痛苦,而且影響骨傷愈合,提升了感染、局部壞死風險,延遲骨折愈合速度,不利于預后及生活質量的改善[2]。西醫常規通過止痛、脫水等方法來治療,但起效較慢,效果一般,療效存在較大個體差異[3]。中醫藥在骨傷疾病中有獨特的見解及治法,認為骨傷后經絡受損、氣滯血瘀為主要病機,導致氣血運行不暢、水濕輸布障礙,不通則痛,水濕聚集,形成腫脹[4]。中醫治療以活血化瘀、通絡止痛為大法,辨證應用活血化瘀湯,能起到調暢氣血,通條水道,消除瘀血的作用[5]。中醫按摩更以其疏通經絡、梳理筋經、腠理,達到舒筋理血、強筋健骨之效。本研究進一步分析口服活血化瘀湯并與中醫按摩結合治療骨傷后期肢體腫脹的臨床療效,現匯報如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料:將2019年1月-2021年12月期間我院骨科收治的90 例骨傷后期肢體腫脹患者隨機分為兩組。納入標準:①均由骨科醫師專業評定為骨傷后期肢體腫脹;②在傷后3~7d 發病;③患肢皮膚腫脹、發亮,皮紋減退或消失,甚至引發張力性水皰;④肝腎功能正常;⑤治療依從性好。排除標準:①病理性、陳舊性骨折所致肢體腫脹;②局部皮膚潰爛;③嚴重肝腎功能障礙;④對本研究藥物過敏;⑤精神或意識障礙。

1.2 方法:對照組使用常規西醫治療,絕對臥床休息,患肢抬高制動,靜脈滴注20%甘露醇250mL/d,連用1 周。觀察組使用口服活血化瘀湯結合中醫按摩治療:①活血化瘀湯。藥用當歸9g、川芎6g、赤芍12g、木香15g、郁金15g、紅花9g、桃仁9g、陳皮6g、青皮9g、乳香6g、沒藥6g、香附10g、澤蘭10g、澤瀉10g、路路通10g、甘草3g;隨證加減:便秘者加火麻仁12g、酸棗15g:肝氣郁結者加柴胡15g;上肢腫脹加羌活10g、獨活10g;下肢腫脹者加川牛膝10g、獨活10g;失眠多夢者加夜交藤10g、遠志10g[6];每日1 劑,水煎服,早晚溫服1 次,100 mL/次,連用7d。②中醫按摩。由按摩師對患肢進行按摩,運用揉、捏、拍、搓、擦等多種手法,輕柔按摩腫脹部位,由遠及近,以患者能夠耐受為宜,并點按內關、血海、陰陵泉穴等穴位,對于肌肉緊張、僵硬部位輔以推拿手法,以消除肌肉粘連、攣縮,促進血液循環,消除肢體腫脹,按摩完畢涂抹消腫止痛藥物[7];20min/次,2 次/d,共按摩7d。兩組均在7d 后評價療效。

1.3 療效判斷標準:顯效:治療3 d 內肢體腫脹基本消除,健側與患側周徑差值≤0.2cm;有效:治療6 d 內肢體腫脹逐漸減退,健側與患側周徑差值≤0.6cm;無效:治療6d 后腫脹仍嚴重,健側與患側周徑差值>0.6cm[8]。

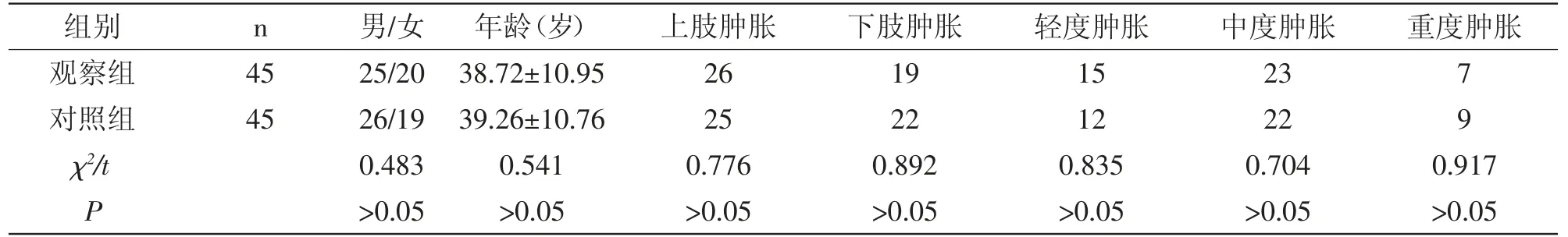

表1 兩組一般資料比較 (n,±s)

表1 兩組一般資料比較 (n,±s)

組別n男/女年齡(歲)上肢腫脹下肢腫脹觀察組4525/20 38.72±10.952619對照組4526/19 39.26±10.762522 χ2/t0.4830.5410.7760.892 P>0.05>0.05>0.05>0.05輕度腫脹15 12 0.835>0.05中度腫脹重度腫脹237 229 0.7040.917>0.05>0.05

1.4 觀察指標:①評估VAS 疼痛評分,在標尺上記作0~10 分,隨著疼痛程度的升高,得分逐漸增加;測量腫脹肢體的周長,通過周長變化評估腫脹改善情況;②記錄腫脹消退時間、治療時間、骨痂生長時間;③評估BI 指數,最高100 分,得分與日常生活能力呈正比;④評估安全性,觀察不良反應情況及應對方法。

1.5 統計學方法:統計學用SPSS21.0 軟件版本,均數±標準差()、率(%)代表計量資料、計數資料,檢驗方式為t、χ2,差異有統計學意義為P<0.05。

2 結果

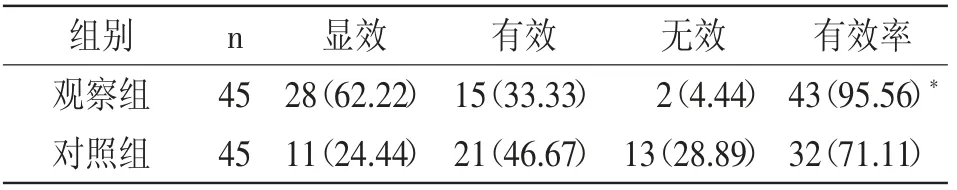

2.1 兩組臨床療效比較:觀察組治療有效率為95.56%,明顯高于對照組的71.11%(P<0.05),見表2。

表2 兩組臨床療效比較 (n%)

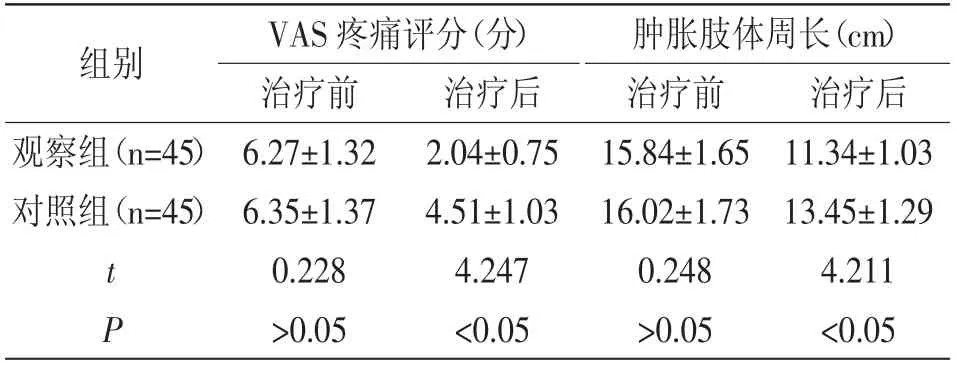

2.2 兩組治療前后疼痛及腫脹情況比較:觀察組治療后VAS 疼痛評分、腫脹肢體周長均小于對照組(P<0.05),見表3。

表3 兩組治療前后疼痛及腫脹情況比較 (±s)

表3 兩組治療前后疼痛及腫脹情況比較 (±s)

組別VAS 疼痛評分(分)腫脹肢體周長(cm)治療前治療后治療前治療后觀察組(n=45) 6.27±1.32 2.04±0.75 15.84±1.65 11.34±1.03對照組(n=45) 6.35±1.37 4.51±1.03 16.02±1.73 13.45±1.29 t0.2284.2470.2484.211 P>0.05<0.05>0.05<0.05

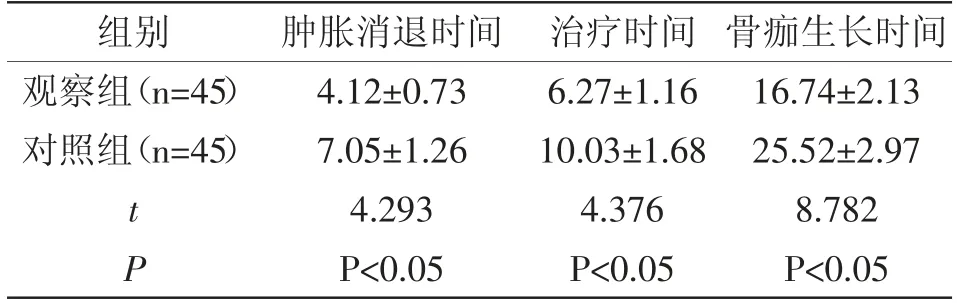

2.3 兩組各項康復指標比較:觀察組腫脹消退時間、治療時間、骨痂生長時間均短于對照組(P<0.05),見表4。

表4 兩組各項康復指標比較 (d,±s)

表4 兩組各項康復指標比較 (d,±s)

?

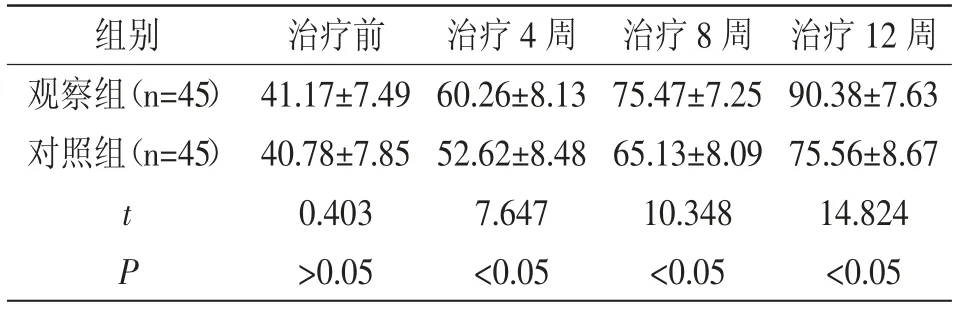

2.4 兩組治療前后BI 指數比較:觀察組治療4 周、8 周、12 周的BI 指數明顯高于對照組(P<0.05),見表5。

表5 兩組治療前后BI 指數比較 (分,±s)

表5 兩組治療前后BI 指數比較 (分,±s)

?

2.5 兩組不良反應比較:觀察組發生1 例輕度發熱,1 例頭暈,可自行緩解或對癥處理后緩解,無嚴重不良反應;對照組發生1 例發熱,1 例寒戰,無嚴重不良反應發生;兩組差異無統計學意義(P>0.05)。

3 討論

骨傷后期肢體腫脹在骨傷科較為常見,特別在骨折較為嚴重、軟組織及肌肉相關組織損傷較大的病例中,肢體腫脹大多難以避免,需要臨床給予針對性治療。本病表現為受傷肢體的明顯腫脹、疼痛、活動障礙,容易對患者的生理、心理等造成明顯負面影響,降低治療依從性,也不利于骨傷病情的康復,延長骨折愈合時間及軟組織修復時間,甚至引發感染、皮膚破潰等并發癥,影響康復質量[9]。

西醫治療可供選擇的有效手段不多,多采用利尿、脫水、改善血液循環等藥物治療,甘露醇是常用的脫水藥物,對改善骨傷后期肢體腫脹有一定療效,但副作用也較為明顯,容易發生電解質紊亂,整體療效一般[10]。除此之外,多通過肢體抬高制動、促進靜脈、淋巴回流等方式來消除患肢腫脹,還重點加強血栓形成的防治工作,從而改善肢體康復的生理環境,在一定程度上能促進骨傷病情的康復。但西醫治療整體療效不能令人滿意,部分患者需進一步聯合治療。

中醫認為,骨傷后期,肢體經絡受損、氣血運行不暢,水濕停滯,導致瘀血、濕毒阻滯經絡,發為腫脹。中醫將骨傷后期肢體腫脹辨證為血瘀證,氣血之間相互依存,氣能帥血,而血助氣行,因此,治療當以活血化瘀、行氣通絡為大法[11]。本研究采用活血化瘀湯,以本病病機為切入點,意在使用活血化瘀類中藥,恢復氣血運行通暢,消除腫脹、疼痛。方中,澤蘭、澤瀉活血化瘀、行水消腫、瀉熱止痛;木香、香附、郁金疏肝理氣、調經止痛;青皮、陳皮理氣破氣、和中導滯;當歸、川芎活血行血,促進血行;赤芍、桃仁、紅花、乳香、沒藥活血化瘀、逐瘀通經、清熱涼血;路路通利水通經;甘草調和諸藥[12]。全方共奏活血止痛、化瘀消腫、通經活絡之效。現代藥理研究,活血化瘀湯能有效改善機體血液循環及微循環,抑制炎癥反應,降低毛細血管通透性,減少滲出,加快肢體腫脹消退[13]。

中醫按摩以推拿理論為基礎,由于腫脹肢體周圍氣血虛弱、筋經腠理受損,若施以常規推拿手法,患者常無法耐受,甚至加重骨傷程度。而中醫按摩選擇性運用相關推拿手法,點揉益氣養血、強身健體穴位,能疏通肢體經絡,促進氣血流暢,從而加快炎癥介質的消散,改善血液循環,松解肌肉粘連,增加軟組織及肌肉的營養供給,有效促進組織修復[14]。口服活血化瘀湯聯合中醫按摩,協同發揮內治和外治的優勢,增強消退肢體腫脹效果,也有助于骨傷的康復[15]。

綜上所述,骨傷后期肢體腫脹聯合口服活血化瘀湯、中醫按摩臨床療效確切,對腫脹的消退有良好效果,促進肢體損傷的修復,緩解疼痛,改善肢體功能,值得推廣使用。