耦合ANT-SPO的全域土地綜合整治績效評價: 方法與實證

應蘇辰,金曉斌,2,3,陳艷林,羅秀麗,洪步庭,周寅康,2,3

(1. 南京大學地理與海洋科學學院,江蘇 南京 210023;2. 自然資源部海岸帶開發與保護重點實驗室,江蘇 南京 210023;3. 江蘇省土地開發整理技術工程中心,江蘇 南京 210023;4. 自然資源部國土整治中心,北京 100035)

土地整治作為一項優化土地利用結構、提高土地利用效率的政策工具[1-2],可促進實現耕地多維保護、建設用地集約利用、生態保護修復等目標[3-4]。我國土地整治的內涵和外延不斷拓展,大體歷經了土地整理(1986—1997年)、土地開發整理(1997—2008年)、土地整治(2008—2019年)、土地綜合整治(2019年至今)階段[5-6],土地整治由“以地為本”單要素調控轉向“人、地、業、權”多要素綜合整治,實現權利重組、空間重構、產業重塑[7]。全域土地綜合整治作為土地綜合整治的新類型,正式出現于《自然資源部關于開展全域土地綜合整治試點工作的通知》,并將全域土地綜合整治定義為以鄉鎮為基本實施單元,整體推進農用地整理、建設用地整理和鄉村生態保護修復,優化生產、生活、生態空間格局的整治活動。2022年中央一號文件提出“依法依規有序開展全域土地綜合整治試點”,體現了全域土地綜合整治對解決“三農”問題的重要性。績效評價作為政策評估的有效工具,是衡量某一對象現狀、發展情況及目標實現程度的評判過程,具備推動行政管控[8]、提高成效水平[9]、完善機制建設的價值。績效評價形式較為靈活,根據時點可劃分為實施前評價、階段評價、結果評價、管護評價等[10]。全域土地綜合整治較傳統土地整治在整治范圍、對象、目標、手段、模式等方面有較大區別[11],傳統土地整治績效評價在評價導向、邏輯體系、技術方法等難以滿足全域土地綜合整治的需求,因此在全域土地綜合整治試點推進且績效評價路徑尚不明晰的背景下,亟待構建全域土地綜合整治績效評價體系,明確目標對象、思路方法、應用導向等內容,對科學總結試點成效、分析整治問題、提煉整治模式、確保新時期土地整治有序開展等具有重要意義[12]。

當前學術界對土地整治績效評價已有較為深入的研究,主要體現在以下4個方面:(1)對象研究。評價對象的選取需考慮評價目的,相關研究涉及個體評價、群體評價和區域評價[13-16],其中個體和群體評價多以小尺度范圍內單個或數個土地整治項目為載體,總結特定的整治路徑;區域評價多以較大范圍內的數個土地整治項目為載體,衡量整治成效水平及差距。(2)目標研究。相關研究制定科學目標有序引導了績效評價。具體包括單一或綜合效益,其中單一效益多從“三生”維度切入,衡量經濟、社會或生態效益[17];綜合效益多衡量土地整治對區域經濟發展、社會進步、生態改善的整體成效[18-19]。(3)體系研究。學界廣泛探索了績效評價的邏輯,奠定了評價基礎。相關研究從決策管理[20]、資源利用[21]、公眾滿意度[22]、時序流程[23]等視角構建了評價體系。(4)方法研究。評價方法為土地整治績效評價提供了有力的工具。現有研究多涉及層次分析法[24]、模糊綜合評價法[25]、網絡分析法[26]、格序決策理論[27]、DEA-Gini準則法[28]等。全域土地綜合整治研究尚不成熟,多以理論解析為主,囊括內涵認知[29-30]、協同機制[31-32]、作用路徑[33-34]、規劃實踐[35-36]等方面,部分研究涉及績效評價,在調查評價[37]、成效評價[38]、新型數據與方法應用[39]等方面取得了一定認識。目前研究多關注傳統土地整治,全域土地綜合整治因為提出時間較短,相關研究成果較為有限,針對其理論內涵、評價思路、評價方法等命題解答還有待深入。因此,本文擬借助行動者網絡理論實現對全域土地綜合整治的全要素、全流程解析,結合“結構—過程—結果”理論構建績效評價的內涵與邏輯體系,并以蘇州市相城區黃橋街道全域土地綜合整治試點為例開展實證研究,以期為全域土地綜合整治的評價、優化和管控提供經驗借鑒。

1 理論解析

1.1 基于ANT的全域土地綜合整治理論解析

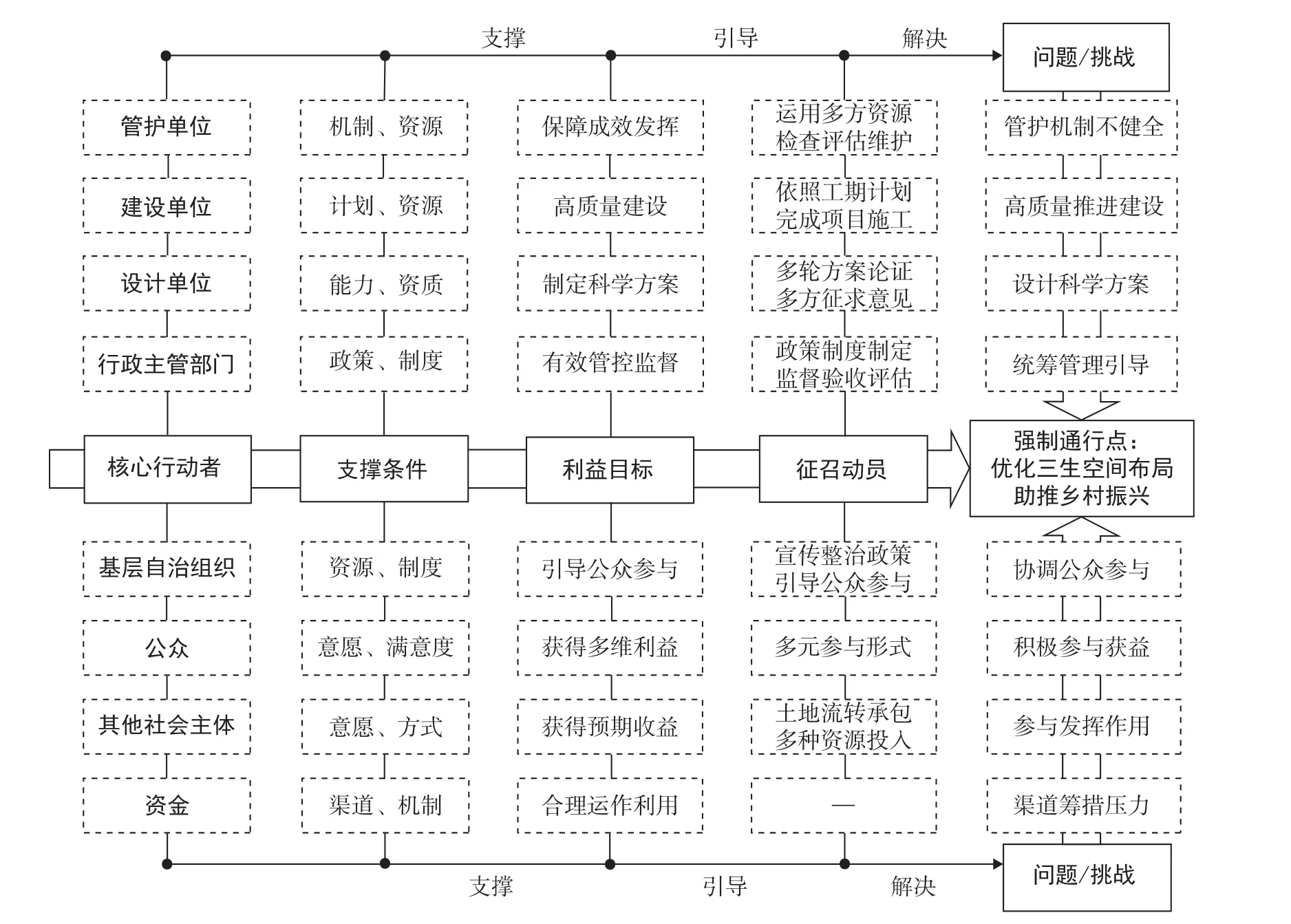

行動者網絡理論(Actor Network Theory, ANT)是結構化異質性主體相互作用的經典理論,通過問題呈現、利益賦予、征召和動員的轉譯過程,構建穩定的行動者網絡[40]。全域土地綜合整治較傳統土地整治要素多樣,目標綜合,注重多元主體參與和手段綜合運用,整治流程較復雜,涉及政策制定、規劃設計、建設實施和管控維護。行動者網絡理論具有兼顧多元主體、多種目標、多類行動的優點,符合全域土地綜合整治全要素、全流程的特點,較傳統質性解析可全面刻畫整治活動、明確評價內容,因此本文將全域土地綜合整治視為行動者網絡構建過程(圖1)。

圖1 基于ANT的全域土地綜合整治理論解析Fig.1 Theoretical analysis of comprehensive land consolidation based on ANT

(1)行動者及其問題呈現。在全域土地綜合整治中,人類行動者包括行政主管部門、設計單位、建設單位、管護單位、基層自治組織、公眾、其他社會主體等;非人類行動者包括資金、土地、物質/非物質遺產等。問題呈現體現在以下方面:行政主管部門中,中央管理部門面臨試點備案管理、政策引導等難點,地方管理部門面臨試點統籌管理、驗收評估、模式提煉等難點;設計單位面臨科學設計方案的挑戰;建設單位面臨高質量建設的挑戰;管護單位面臨管護機制不健全的問題;基層組織面臨落實政策、協調公眾參與等難點;公眾與其他社會主體均面臨積極參與并獲益的挑戰;資金面臨渠道單一、籌措缺口等挑戰;農用地、建設用地、生態用地、歷史文化用地分別面臨耕地保護、集約利用、質量優化、文脈傳承的問題。轉譯前應將所有行動者集聚到強制通行點,解決問題以實現利益賦予[41]。核心行動者宜確定為地方管理部門,它對上承接政策理念并落實,對下把握導向,管理并監督整治活動;強制通行點宜確定為優化三生空間布局,助推鄉村振興。

(2)利益賦予與征召動員。各主體的支撐條件及利益目標體現在以下方面:行政管理部門應具備健全的領導班子和制度以實現有效管控;設計單位應具備能力和資質以制定科學整治方案;建設單位應具備合理工期計劃及資源以高質量完成建設;管護單位應具備健全的管護機制和資源以保障成效發揮;基層自治組織應具備健全的管理制度、群眾和資源基礎以引導公眾參與;公眾應具備參與意愿及滿意度以獲得多維利益;其他社會主體應具備參與意愿及方式以獲得預期收益;資金應具備多元渠道和運作機制以合理運用;本文暫不考慮多類土地要素的整治適宜狀態,土地應實現耕地保護、集約利用、生態修復及文化傳承。地方管理部門作為核心行動者,開展了政策制定、方案論證、建設監督、驗收評估等征召活動,其他主體的行動體現在以下方面:設計單位經歷多輪論證得出整治方案;建設單位依照計劃完成項目施工;管護單位運用多類資源評估與維護各類子項目;基層自治組織宣傳政策,引導公眾參與;公眾提出意見并監督,或直接參與經濟生產、環境保護、文化傳承;其他社會主體通過流轉承包、資本投入等形式參與整治。

1.2 基于SPO的全域土地綜合整治績效評價解析

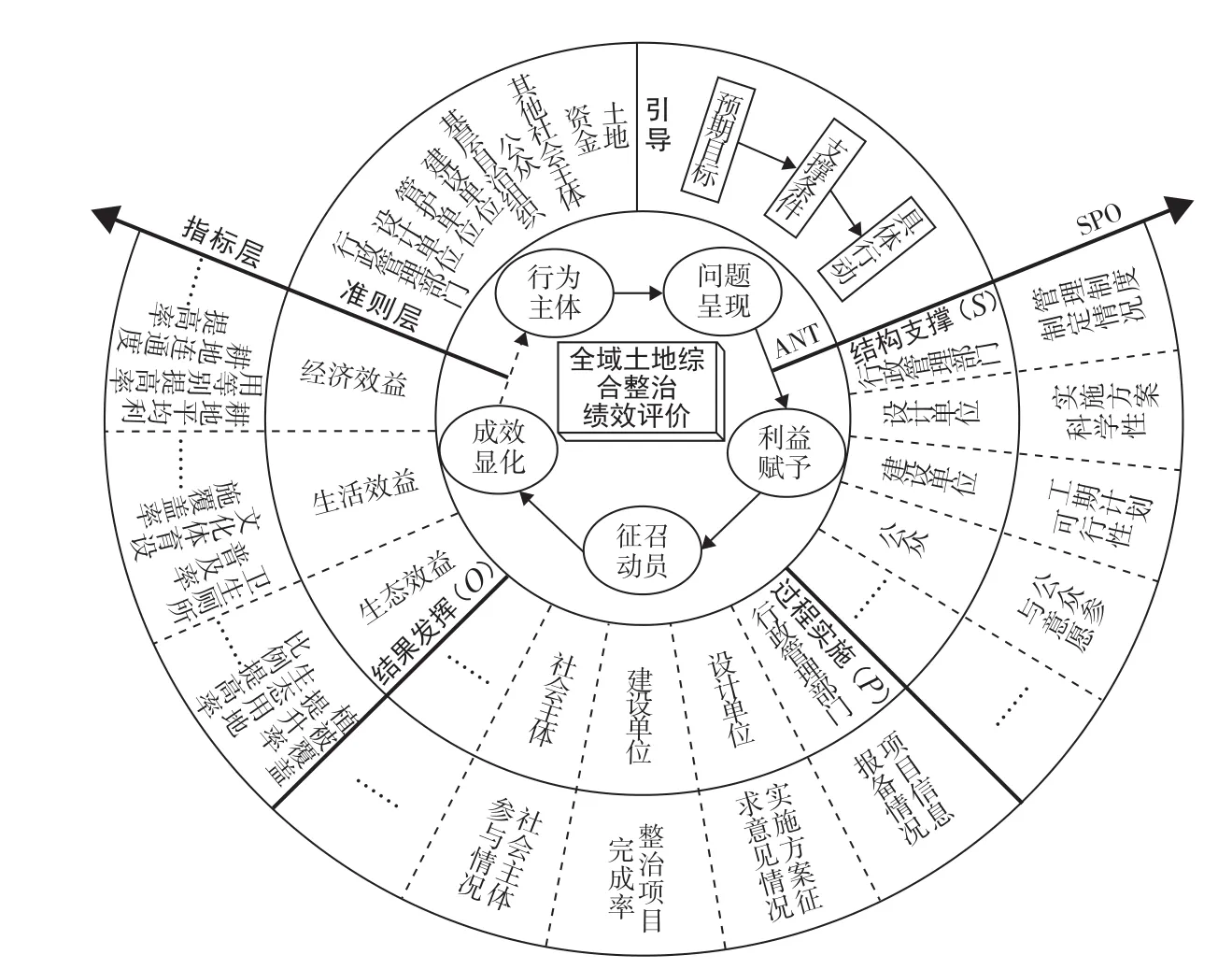

SPO(Structure-Process-Outcome, SPO)理論,即“結構—過程—結果”三維質量理論[42]。結構、過程與結果分別強調對于支撐條件、交互體驗及最終成效的評價,具備對象涵蓋、時序覆蓋均完整的優點。全域土地綜合整治要素較多、時序較長,其績效評價須依托一種橫向與縱向覆蓋均全面的體系,而SPO理論滿足要求,可實現對評價邏輯的有效劃分和評價結果的綜合考量,突破傳統績效評價較強的工程技術屬性,以及僅關注最終成效的局限性。

全域土地綜合整治績效評價可定義為對全域土地綜合整治支撐條件、實施過程及多維效益的綜合衡量。在全域土地綜合整治的語境下:(1)結構(S)指各類整治主體均應具備良好的條件,以支撐整治活動的正常開展。(2)過程(P)指各類整治主體為達成整治目標開展的相應實踐活動。(3)結果(O)指全域土地綜合整治后發揮的綜合效益。

1.3 ANT與SPO理論的耦合關系解析

結合ANT的全域土地綜合整治解析成果,依據SPO提供的框架支撐,提出全域土地綜合整治績效評價的邏輯體系(圖2)。ANT對全域土地綜合整治的解析,確定了人類與非人類行動者,為評價要素的窮舉提供了條件;通過問題呈現,明確各個行動者面臨的問題與挑戰,引導了“解決問題將實現的目標”、“解決問題應具備的條件”及“解決問題應采取的行動”三大核心要點;利益賦予描述了各個行動者實現的預期目標及應具備的條件,對應了SPO的結構(S)部分;征召動員描述了各個行動者為達成目標而采取的行動,對應了SPO的過程(P)部分;征召動員的結束標志著整治完成,整治成效也將在近、中及遠期顯現,對應了SPO的結果(O)部分,結合已有研究本文將從經濟、生態和社會效益三個維度考慮整治成效[21,24,43]。

圖2 ANT與SPO理論耦合關系示意圖Fig.2 Diagram of coupling relationship between ANT and SPO

2 實證研究

2.1 案例區概況

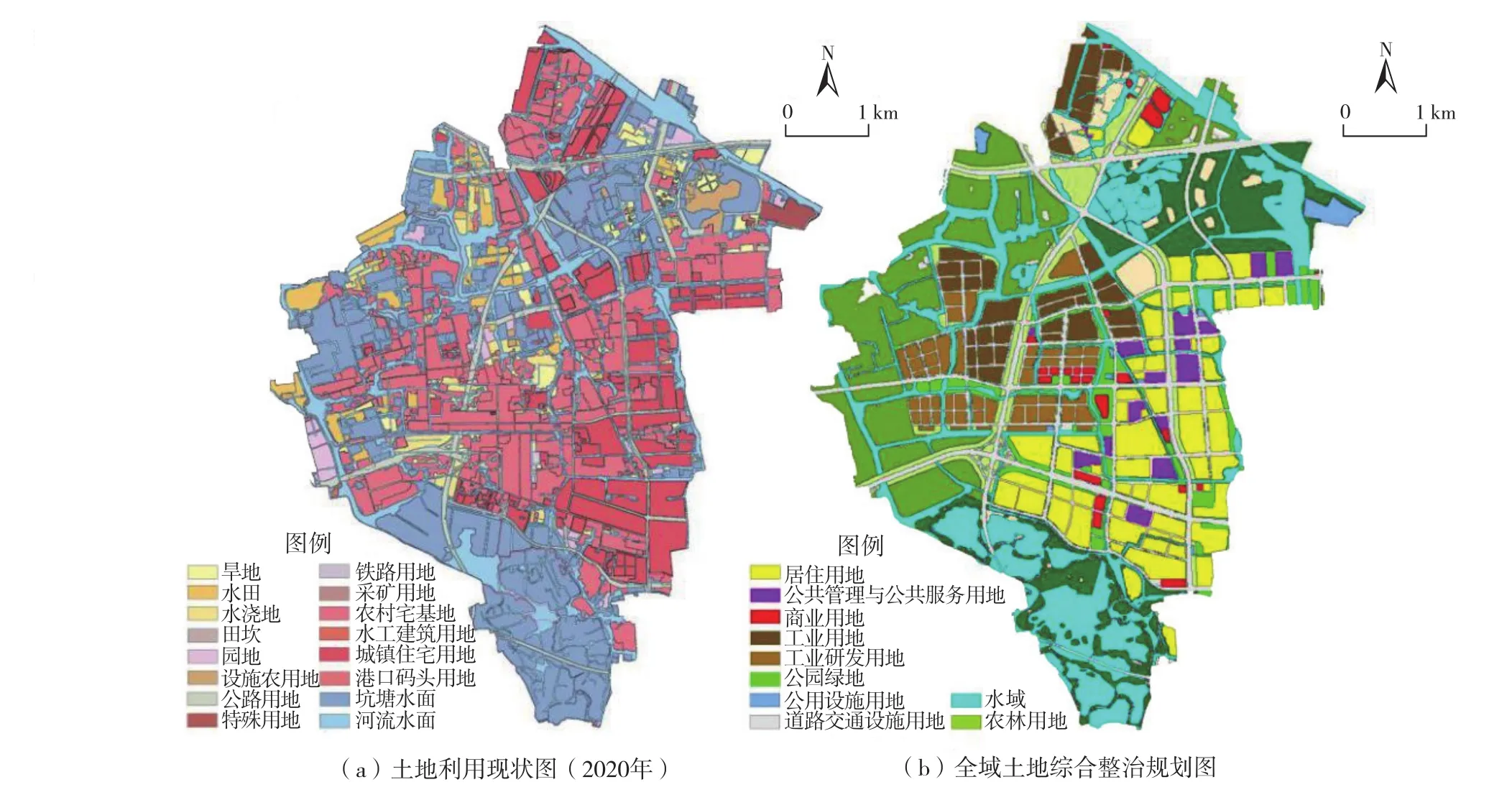

蘇州市相城區黃橋街道全域土地綜合整治項目是江蘇省申報的國家級試點,也是全國第一個正式報部批備案的全域土地綜合整治試點。整治范圍為黃橋街道全域,總面積為2 308.26 hm2,其中農用地779.61 hm2、建設用地1 162.37 hm2、未利用地366.28 hm2(圖3)。試點地處太湖流域沖積平原,境內水網密布、氣候濕潤,農業及漁業歷史悠久。在工業化、城鎮化背景下,案例區第二產業比重擴大,以電子、金屬制品行業為主,現有1 400余家民營企業。黃橋街道地處長江三角洲核心地帶,區位優勢顯著,經濟基礎良好,擁有較大的發展機遇,但當下區內各類用地矛盾突出,伴隨著耕地細碎化、建筑用地散亂緊缺、生態環境質量較差、農耕文化保護欠缺等問題,傳統土地整治難以統籌解決上述困境,亟待以全域土地綜合整治為抓手,整合并重新配置區內各類資源,實現生產、生活、生態效益的綜合提升。

圖3 案例區土地利用現狀及規劃圖Fig.3 Land use status map and planning map of the study area

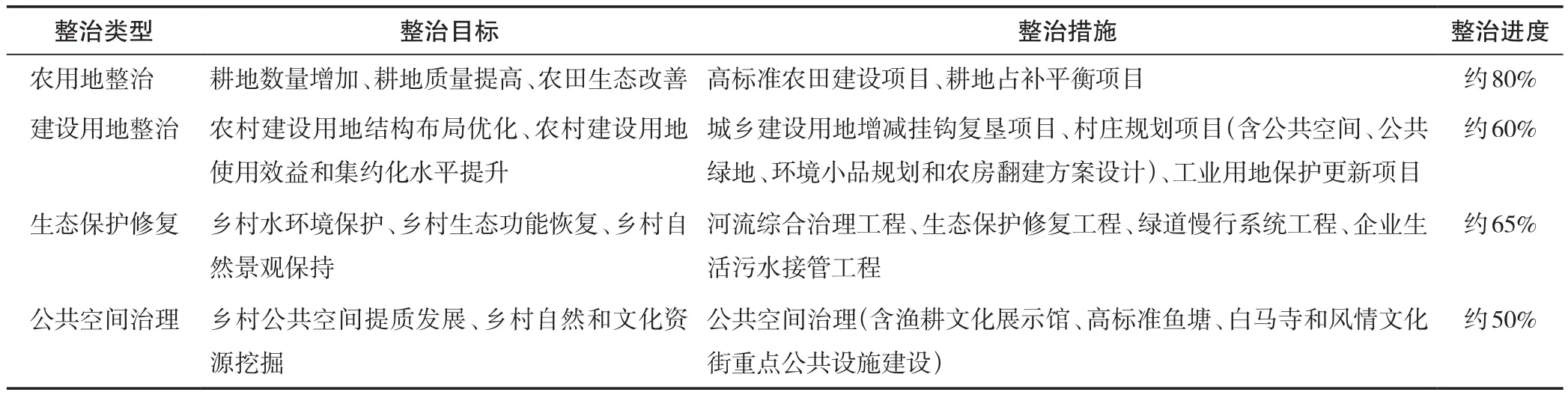

項目整治內容包括農用地整治、建設用地整治、生態保護修復和公共空間治理(表1),預算總投資80.39億元,項目實施期為2020年10月—2023年9月。依據實施難度和工程銜接,項目分兩期實施。項目總體進展順利,已于2022年6月完成一期驗收工作,在整治內容、實施進度、階段成效等方面已具備評價基礎。

表1 案例區試點具體整治內容Tab.1 The contents of comprehensive land consolidation in the study area

2.2 評價體系構建與數據處理

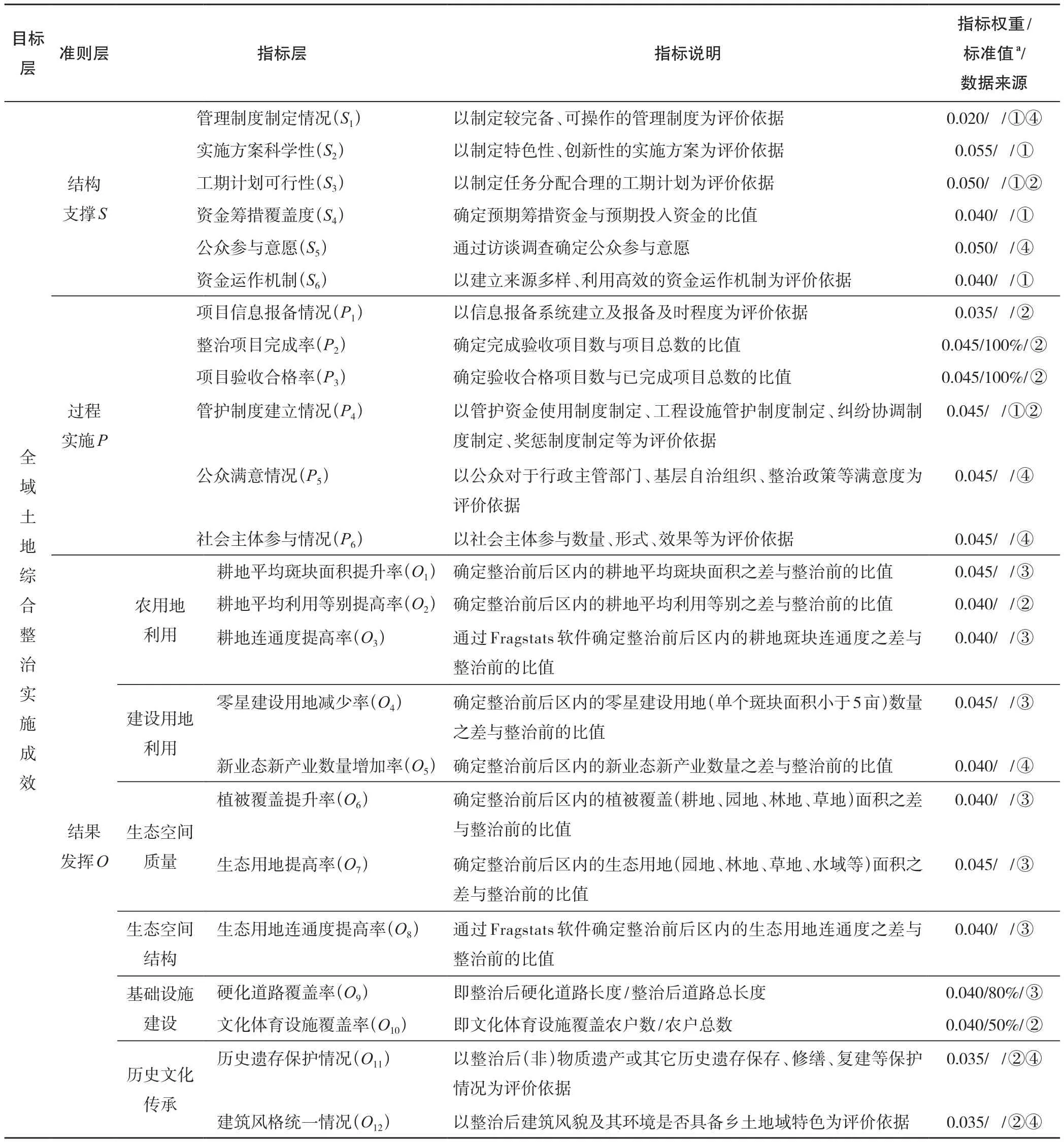

依據理論解析成果,以SPO為邏輯依據、ANT為內容支撐,綜合考慮試點情況及數據可得性,構建績效評價指標體系。其中,結構(S)和過程(P)維度分別基于主要行動主體為構建穩定網絡應具備的支撐條件及應開展的征召動員活動,選取表征指標;結果(O)維度中,經濟效益以農用地和建設用地的利用情況綜合衡量,故從農用地利用和建設用地利用兩方面進行評價;生態效益中質量影響生態價值的正常發揮,結構合理程度影響生態價值的均衡發揮,故從生態空間質量和生態空間結構兩方面進行評價;社會效益中應保證基礎設施覆蓋,并積極傳承鄉土文化,故從基礎設施建設和歷史文化傳承兩方面進行評價。績效評價體系指標說明及計算方法詳見表2。

表2 全域土地綜合整治績效評價指標體系Tab.2 Performance evaluation index system of comprehensive land consolidation

課題組于2021年7月和2022年7月前往案例區進行調研,實地走訪了項目區并對地方主管部門、基層自治組織、村民等行動主體開展了座談與訪談。所收集的資料、數據見表2。

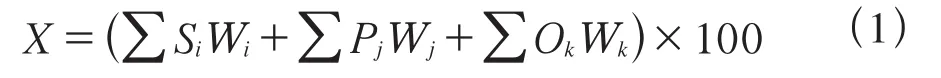

本文以試點一期驗收時間為評價節點。指標權重運用特爾菲法確定,總和為1。指標賦值標準分為以下兩類[44]:(1)對于易于量化且標準值確定的指標,經過標準化處理后得出指標得分;(2)對于易于量化但標準值不確定和難以定量處理的指標,通過調研訪談獲取相關數值與資料,由評價專家結合現狀與趨勢進行指標0 ~ 1的5等分賦值。評價結果由各項指標加權計算得出式(1),結果以百分制呈現并保留2位小數:

式(1)中:X表示全域土地綜合整治績效評價結果;Si與Wi分別代表結構支撐維度第i個指標的得分與權重;Pj與Wj代表過程實施維度第j個指標的得分與權重;Ok與Wk分別代表結果發揮維度第k個指標的得分與權重。X≤60可認定為較差等級,60<X≤80可認定為良好等級,80<X≤100可認定為較優等級。

2.3 結果分析

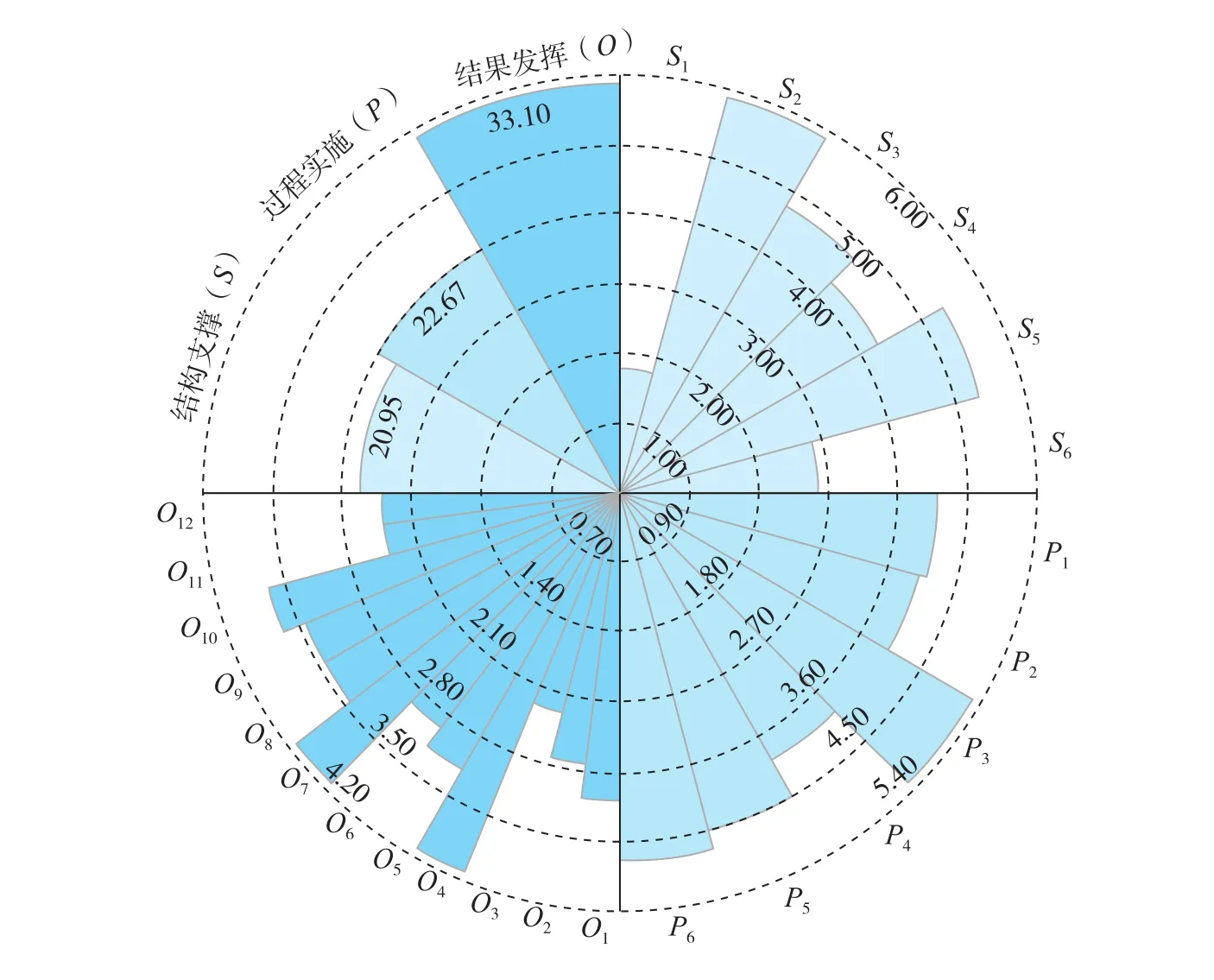

依據上述體系構建、指標賦值、權重賦值、求和計算等數據處理過程,得到案例地績效評價結果(圖4),并結合整治現狀及預期成果進行分析:

圖4 案例區全域土地綜合整治績效評價結果Fig.4 Performance evaluation results of comprehensive land consolidation in the study area

(1)結構支撐維度,該維度總分為20.95,指標得分平均值為3.49,S2、S3、S4及S5得分較高,分別為4.95、4.00、3.60和4.50,其中S2表明了設計單位綜合考慮案例區產業、生態及生活現狀,重點針對耕地碎片化、空間布局無序化、生態環境脆弱、歷史文化保護等問題,制定了完整、科學和適宜的實施方案;S3表明了試點遵循“先墾后用”的原則,針對各類整治內容制定了時間安排合理、涵蓋建設、驗收及管護環節的工程計劃;S4表明了試點通過土地出讓、財政投入、國開行融資及其他渠道進行資金籌措,估算籌資81.53億元,可覆蓋規模為80.39億元的預算總投資;S5表明了公眾對于整治政策了解程度較高,基本持支持態度,并愿意以出資、參與建設、參與管理維護等形式參與其中。S1及S6得分較低,均未達得分平均值,表明現有整治開展多依托傳統工程管控邏輯,尚未形成覆蓋全面、機制靈活、主體多元的領導管理體系和資金運作體系,保障效果較為薄弱。

(2)過程實施維度,該維度總分為22.67,指標得分平均值為3.78,P3、P5、P6得分較高,均超過了3.50,其中P3表明了項目驗收合格率處于優秀水平,一期驗收報告顯示已實施的子項目均通過驗收;P5表明了公眾對于已建成項目(如耕地平整、活動中心、文化廣場、安置小區、綠道等)的多維效益有著初步感知,整體較為滿意;P6表明了社會主體參與情況較好,包括土地承包經營、風情文化街建設、綠道系統建設等形式,社會資本預計投入4億元,且一期驗收報告顯示多家企業已完成進駐,包括春菊電器、華源電氣、東納電子等,未來還將有10余家企業進駐。P2和P4得分偏低,未達到得分平均值,其中P2表明了試點整體進度處于中等水平,剩余工期較為緊張,需加快推進各類子項目高質量建設;P4表明了各類子項目管護制度制定與實施有待進一步探索。

(3)結果發揮維度,該維度總分為33.10,指標得分平均值為2.76,O4、O7、O8、O9和O10得分較高,均超過了3.00,其中O4表明了試點通過建設用地整治,減少了約146.667 hm2工業用地,整體容積率從1.0提高至2.5,有效提高集約利用水平;O7與O8表明了“三縱三橫”生態廊道暢通工程的實施,新增了其他園地20.64 hm2、河流水面7.83 hm2、其他草地32.64 hm2,提高了生態用地占比,且結合已實施的新一河生態修復工程,提高河流、林帶等生態廊道的連通度;O9表明了綠道慢性系統工程的實施,新增了12.8 km綠道,有效提高了硬化道路覆蓋率;O10表明已實施的生田村公共空間治理項目通過公共建筑布局、公共空間設計、環境小品規劃,有效提高文體等多類公共設施的服務水平。O3、O11和O12得分較低,其中O3表明了試點目前的耕地連通度仍有待提升;O11與O12表明了盡管漁耕文化展示館、白馬寺改擴建工程、黃橋風情文化街等建設有助于部分歷史文化遺存的保留,但整體的建筑風貌過于城市化,缺乏對于原有鄉土風貌的統一保護。

綜合來看,試點績效評價總分為76.72,可判定為良好等級。從評價維度入手,結構支撐、過程實施和結果發揮維度的得分占比分別為27.30%、29.55%和43.14%,表明結構支撐維度和過程實施維度的支撐作用較結果發揮維度偏低,有待進一步提升。從評價指標入手,指標平均得分為3.19,結構支撐、過程實施和結果發揮維度超過平均水準的指標占比分別為66.67%、100.00%和25.00%,表明結果發揮維度的指標貢獻程度偏低,單項指標的潛力有待在后續建設和管護環節進一步挖掘。基于績效評價結果,可以明確試點的優勢集中在方案設計、實施建設、公眾基礎、社會主體參與、建設用地利用、生態保護修復、基礎設施建設等方面,劣勢集中在領導管控、資金運作、后期管護等具體制度的建立,以及鄉村歷史文化傳承等方面。

3 結論與討論

3.1 結論

(1)全域土地綜合整治本質上為構建行動者網絡的過程,行政主管部門、設計單位、建設單位、資金、土地、物質/非物質遺產等行為主體,通過問題呈現、利益賦予、征召動員的環節完成轉譯,構建了滿足各方利益訴求的行動者網絡。

(2)以SPO為評價框架,以ANT為評價內容支撐,耦合ANT與SPO理論解析結果,構建全域土地綜合整治績效評價體系,其中結構和過程部分依托問題呈現、利益賦予及征召動員的解析結果選取對應指標,結果部分從經濟、生態和社會效益維度考慮表征指標。

(3)案例區全域土地綜合整治績效水平為良好,但結構支撐、過程實施維度的支撐作用偏低,結果發揮維度的潛力有待進一步挖掘。結果反映了試點在方案設計、實施建設、主體參與、階段性整治效益等方面的優勢,以及制度建設、風貌維持等方面的問題,可為試點的反饋優化和管控維護提供方向性指引。

3.2 討論

受整治現狀和數據獲取等客觀限制,本文也存在一定的不足。受實踐過程影響,本文選取階段性驗收時點作為評價基期,以試點階段實施情況為評價狀態,開展評價工作以驗證體系的可行性及可操作性,評價結果可能與項目綜合成效存在一定偏差。同時,對單一個案的分析,也難以體現相關評價體系對不同區域、不同類型試點的適用性和有效性。這些問題有待結合全域土地綜合整治試點實踐的推進而不斷深入。

從實證研究的意義入手,案例區績效評價結果所反映的優勢與問題也可供其他試點參考。試點應結合地方實際明確整治抓手,包括產業、生態、文化等,以確保整治效益的可持續性;應加強管理、監督、資金、管護等多維政策制度的建立,規范有序開展試點工作;應避免大拆大建,盡量尊重鄉村原有的空間肌理,保護鄉土風貌,實現文化傳承;應深化生態保護修復的內涵,以全域為對象統籌布局生態保護修復工程,而非單一河流、綠地等局地修復。從未來研究的重點出發,亟待從理論、方法與應用層面深入探討,實現對全域土地綜合整治績效評價的對應支撐。理論層面,應進一步豐富全域土地綜合整治績效評價的內涵,包括但不限于特征、功能、邏輯等方面的理論研究,以滿足不同地區、不同目標導向下的績效評價體系構建;方法層面,隨著信息化、現代化的不斷進步,土地整治績效評價技術方法的創新也將是研究重點,以大數據應用為例,可基于傳統評價數據源(如土地調查數據、統計數據、問卷調查數據等),融合新型數據源(如手機信令數據、遙感數據、興趣點數據等),以細致反映整治績效水平,提升整治效益的感知與利用程度;應用層面,土地整治模式作為系統論視角下土地整治相關要素的有機組合,具備復雜性、多樣性和可復制性,應進一步明確績效評價對于深化提煉土地整治典型模式的價值,包括梳理整治要素、明確整治驅動力、發現整治問題、總結整治優勢、明確作用機制等,為土地整治行業的推廣實踐提供有力支撐[45]。