不同手術方法治療子宮頸上皮內瘤變Ⅱ、Ⅲ級患者的效果及對炎癥因子的影響*

利園夢 江濤

子宮頸癌對女性的健康及生命安全具有嚴重威脅,其發生與HPV 病毒感染等眾多因素有關[1-2]。子宮頸上皮內瘤變(CIN)是婦科常見疾病之一,與子宮頸癌的發生、發展關系密切,近年來CIN 的發生率越來越高,且出現年輕化趨勢[3]。目前,臨床上常用的CIN 治療方法有子宮頸環形電切除術(LEEP)、冷刀錐切術(CKC)、激光消融及冷凍療法等,CKC 是最早應用于臨床的CIN 治療方式之一,實踐中發現該手術方式具有手術時間長、術中出血量多、術后恢復時間長等不足[4]。LEEP 是目前臨床上新興的一種微創治療CIN 的方式,該方式具有創傷小、無須麻醉等優點[5-6],雖然在臨床已有一定的相關應用,但僅針對CINⅡ、Ⅲ級患者的研究仍較少。故本次研究主要是對CIN Ⅱ、Ⅲ級患者給予兩種不同的手術治療,對比、分析其療效,為此類患者的臨床治療提供依據,具體報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取九江市第一人民醫院2018 年1 月-2021 年6 月收治的CINⅡ、Ⅲ級患者80 例。(1)納入標準:①符合CIN 相關診斷標準;②術前經相應病理及細胞學檢查后確診為CIN Ⅱ、Ⅲ級;③滿足麻醉及相關手術適應證。(2)排除標準:①伴細菌性陰道炎;②精神狀態異常;③伴自身免疫性疾病;④中途退出研究。按隨機數字表法將患者分為觀察組和對照組,各40 例。此研究已經醫學倫理委員會批準。所有患者及其家屬均知情并簽署知情同意書。

1.2 方法(1)對照組給予CKC 治療。具體操作:取膀胱截石位,外陰及陰道區予以常規消毒,行硬膜外麻醉。患者子宮頸完全暴露,用醫用鉗向外牽扯子宮頸上下唇,使子宮頸充分擴張。用內窺鏡確定病變的位置和范圍,并評估切除深度。在距病變區0.5~1.0 cm 處做環形切口,逐層深入子宮頸肌層,均勻切除病變組織,然后電凝止血,配以填塞紗布于子宮頸內部止血。術后清洗子宮頸傷口,取下紗布。(2)觀察組給予LEEP 治療。具體操作:取膀胱截石位,常規消毒外陰和陰道部位,用陰道窺視器使子宮頸充分暴露,確保視野良好。適當使用碘溶液來確定病變的位置和范圍。在評估切除深度后,選擇不同類型的環形電極,并使用多功能高頻射頻刀。附著區邊緣應在0.5 cm 左右的范圍內均勻連續切割,切割深度應在0.6~1.0 cm;對于病變中心區域的組織,采用錐形電極去除組織,對于倒置或多發性息肉,可順時針連續移動錐形電極以便切除病變區域組織,完成操作后電凝止血,并配以填塞紗布于子宮頸內部止血。術后清洗子宮頸傷口,取下紗布。兩組術后均連續3 d 進行常規抗感染治療。

1.3 觀察指標及判定標準(1)臨床療效。術后1 個月,兩組均行宮頸液基薄層細胞檢查(TCT),TCT 檢查顯示無子宮頸上皮內瘤變,子宮頸表面光滑為顯效;TCT 檢查顯示病變范圍縮小超過50%為有效;TCT 檢查顯示病變范圍縮小不足50%或擴大為無效。總有效=顯效+有效。(2)圍手術期相關指標。包括手術時間、術中出血量、住院時間、切口愈合時間。(3)炎癥因子水平。分別于術前、術后1 個月,取患者空腹靜脈血5 mL,充分離心后,用酶聯免疫吸附法測定C 反應蛋白(CRP)、腫瘤壞死因子-α(TNF-α)、白介素-10(IL-10)水平,試劑盒由武漢艾迪生物科技有限公司生產。(4)術后并發癥發生情況。包括術后出血、創面感染、子宮頸粘連。

1.4 統計學處理 用SPSS 22.0 軟件進行分析,臨床療效、術后并發癥發生情況用率(%)表示,行χ2檢驗;圍手術期相關指標、炎癥因子用()表示,行t檢驗。P<0.05 表示有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組一般資料比較 觀察組年齡37~87歲,平均(56.45±5.12)歲;CIN 分級:Ⅱ級22例,Ⅲ級18 例。對照組年齡36~86歲,平均(55.97±5.55)歲;CIN 分級:Ⅱ級24例,Ⅲ級16 例。兩組年齡、CIN 分級比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

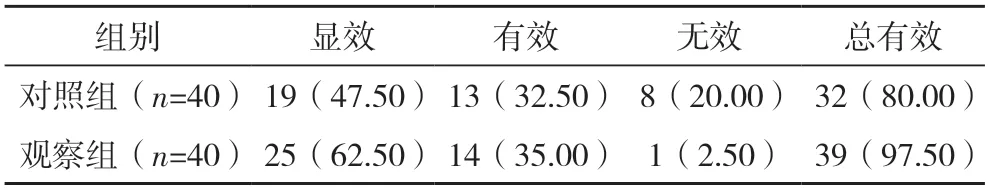

2.2 兩組臨床療效比較 觀察組總有效率為97.50%,高于對照組的80.00%(χ2=6.833,P<0.05),見表1。

表1 兩組患者的治療效果比較[例(%)]

2.3 兩組圍手術期相關指標比較 觀察組手術時間、住院時間、切口愈合時間均短于對照組,術中出血量少于對照組(P<0.05),見表2。

表2 兩組圍手術期相關指標比較()

表2 兩組圍手術期相關指標比較()

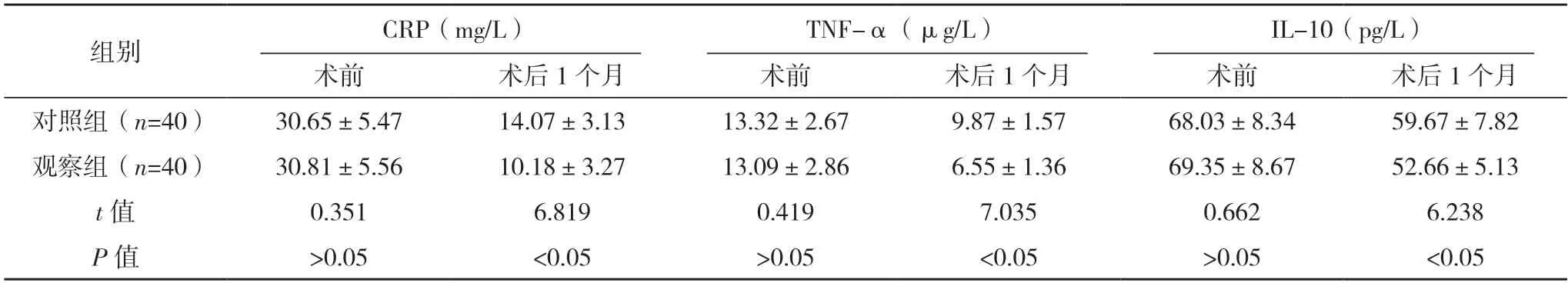

2.4 兩組炎癥因子水平比較 治療前,兩組各炎癥因子水平比較,差異均無統計學意義(P>0.05);術后1 個月,觀察組CRP、TNF-α、IL-10 水平均低于對照組(P<0.05)。見表3。

表3 兩組炎癥因子水平比較()

表3 兩組炎癥因子水平比較()

2.5 兩組術后并發癥發生情況比較 兩組術后并發癥發生率比較,差異無統計學意義(χ2=0.626,P=0.429),見表4。

表4 兩組術后并發癥發生情況比較[例(%)]

3 討論

子宮頸癌是女性三大惡性腫瘤之一,是原發于子宮頸部位的惡性腫瘤,近年來發病率呈逐漸上升趨勢[7]。根據流行病學研究,子宮頸癌誘發因素包括高血壓、糖尿病、絕經延遲、雌激素替代治療及肥胖等[8-9]。CIN 多是由于患者患有人乳頭狀瘤病毒感染、微生物感染、內源性免疫缺陷或外源性免疫缺陷所致,給女性的健康造成嚴重的威脅。目前該病的臨床治療方式主要包括LEEP、CKC、激光消融及冷凍療法等[10-11]。各種治療方式有自身的優點和缺陷,本次研究主要是探討LEEP、CKC 兩種手術方法治療CINⅡ、Ⅲ級的效果。

CKC 在臨床中多用于子宮頸的切除,該手術的優點在于手術時可由外向內呈圓錐形切下病變的子宮頸組織,除此之外還具有切緣清晰、有利于病理檢查等特點,故而備受臨床青睞。但是該手術方式需要較長的手術時間及住院時間,而且在術中患者容易出血。此外,該手術需要在全麻的狀態下操作,術后對機體具有一定的影響[12-13]。而LEEP 是在低壓高頻電刀新技術的基礎上演變而來,既往研究發現,LEEP 能準確地評估切緣,減少對周圍正常組織細胞的損害,提高治療效果[14-15]。本次研究以CINⅡ、Ⅲ級患者為研究對象,給予不同的手術方式治療,結果顯示,觀察組總有效率為97.50%高于對照組的80.00%,觀察組手術時間、住院時間、切口愈合時間均短于對照組,術中出血量少于對照組(P<0.05),與以往文獻[16-18]報道中的研究結果一致。與CKC 相比,LEEP 不僅易于操作,且耗時更短,切除病變組織的同時還具有凝血功能,有助于減少術中出血量。機體的炎癥反應與CIN 的發生有密切關聯。CRP 是一種急性蛋白,可強化吞噬細胞的吞噬功能,清除死亡的組織細胞,與患者的感染程度呈正相關。申鑫鑫等[19]指出,不同HPV 型患者的TNF-α、IL-10、IL-12 水平無差異(P>0.05),但患者的瘤變等級與IL-10、TNF-α水平呈正相關,與IL-12 水平呈負相關。本研究將CRP、TNF-α、IL-10 納為觀察指標,結果顯示,觀察組術后1 個月的炎癥因子(CRP、TNF-α、IL-10)均低于對照組,說明LEEP 能更有效地清除患者體內的病灶組織,減輕機體炎性反應。實踐中發現,患者的病變程度越重、位置越接近子宮頸內口,血供越豐富,手術的范圍越大,出血的概率則越高,故術前要準確評估,術中應嚴格按照相關要求進行操作,術后需注意預防創面感染及出血。本研究中,兩組術后并發癥發生率相當,與張賢珍[20]研究有所不同,可能與患者的瘤變程度、手術操作等差異有關。

綜上所述,對CINⅡ、Ⅲ級患者行LEEP 可縮短手術時間、住院時間、切口愈合時間,減少術中出血量,減輕機體炎性反應,臨床療效顯著,值得推廣使用。