合理認知考試,妙用復盤精進

——融入OH卡體驗的學習心理課

羅玉青(江西省安義中學,南昌 330500)

【活動背景】

受新冠肺炎疫情影響,學生居家線上學習,然后又經歷了一個多月的在校學習,在即將開始新一輪月考之際,又突然轉入了線上學習,返校后就參加了期中考試。此次考試是學生選科后第一次也是本學期較為重要的一次測試,成績有好有壞,隨之而來的情緒、應對行為各有不同。高中階段考試必不可少,如何認知考試并利用考試給予的反饋不斷積極調整自身的認知、心理狀態和行為反應,是影響學生學習投入的重要因素。

本次班級團體輔導從情緒、認知、行為三方面交錯進行。其中,借由OH 卡牌這一工具探索情緒方面。OH 卡牌由德國人Moritz Egetmeyer 和墨西哥裔藝術家Ely Raman 共同研發,是一種“自由聯想卡”及“潛意識投射卡”。OH 卡牌應用十分廣泛,可以借助它來了解自己、理解他人、解決迷茫、尋找方法。認知行為療法認為,認知是個體對某個事物和對象的看法,認知過程可以影響個體的行為和情緒,因此可以基于來訪者的理解,借助認知和認為的方法來喚起來訪者的認知改變,進而誘發其情緒和行為發生持久的變化。

本課旨在兼顧情緒體驗和認知調整的基礎上引導學生合理認知考試,并利用考試的反饋情況不斷積極調整學習行為和狀態,促使其基于對反饋的復盤不斷精進,成為更好的自己。

【活動目標】

1.學生通過OH卡牌熱身,自我覺察并感受當下。

2.調整考試認知,從關注成績排名到關注考試反饋的問題本身,并學會復盤的方法,指引下一步行動。

3.意識到對反饋進行復盤能夠在考試學習情境中加以運用,還適用于生活中各方面,并在課后通過每日復盤表進行體驗。

【活動準備】

OH 卡牌、作業單、輔助音視頻等。

【活動對象】

高中生

【活動時長】

45分鐘

【活動過程】

活動準備:OH 卡牌簡介(3 分鐘)

第一層含義

玩過的朋友就會發現,每次抽出一張OH 卡的時候,內心就會不由得發出這樣的驚嘆:“怎么這么準!”“這不就是我嗎!”

第二層含義

越是經常玩OH 卡,你越會發現,自己的心慢慢被打開了,你會感到越來越放松,不再那么防備緊繃,不再那么煩惱擔憂;也會更熱愛分享,熱愛與他人交流,內心會隨時充滿喜悅。

一、熱身階段(7 分鐘)

(一)居家上網課時的自己

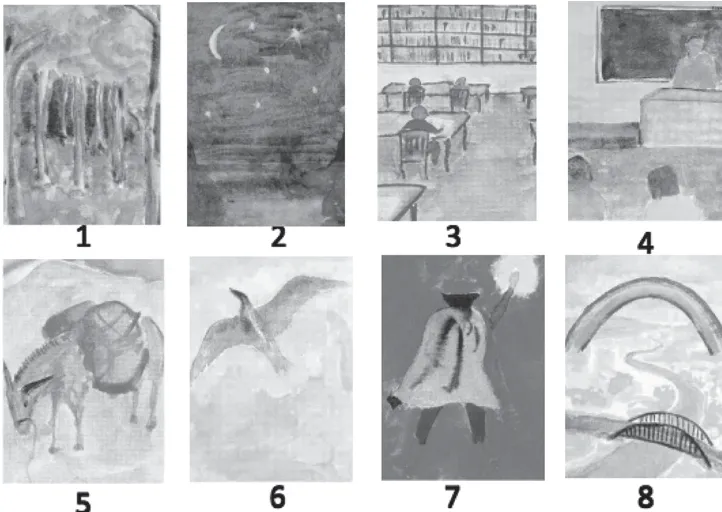

根據PPT 中展示的8 張OH 卡,以“居家上網課時的自己”為主題進行活動。(見圖1)

圖1 居家網課時的自己

操作:邀請幾位學生選擇吸引自己的OH 卡,分享從這張卡牌中看到了什么,有什么感受。

生1:選擇三號卡,我看到一只躺在沙灘上懶洋洋的烏龜,感覺很愜意。

生2:我選一號卡,我感覺有很多的“自己”在掙扎。

教師傾聽感受,積極關注和共情,適當回應。

過渡語:生活中有很多不確定的事情,居家網課是在變化發生時的應變選擇。過程中,我們有諸多的感受和想法,它們也許影響了我們接下來的行動。

(二)考試時的自己

根據PPT 中展示的第二組OH 卡,以“期中考試時的自己”為主題,選擇并展開聯想。(見圖2)

圖2 期中考試時的自己

操作:邀請幾位學生選擇吸引自己的OH 卡,分享從這張卡牌中看到了什么,有什么感受。

生1:四號,田徑場上奔跑的運動員們正在緊張比賽。

教師:是的,考試往往會讓人聯想到競爭。

(三)當下的自己

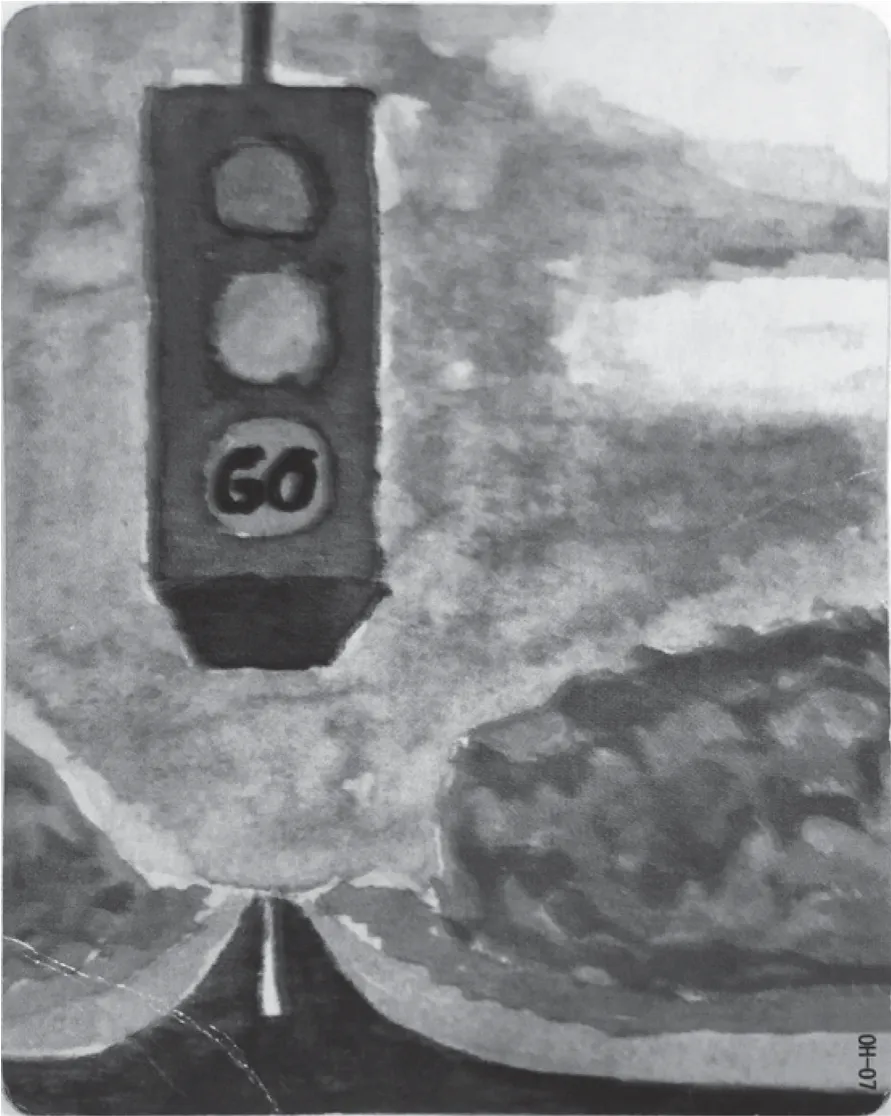

根據PPT 中展示的“紅綠燈”OH 卡,以“期中考試后的自己”為主題分享。(見圖3)

圖3 期中考試后的自己

操作:邀請幾位學生分享從這張卡牌中看到了什么,有什么感受。

生1:我看到此刻亮起的是黃燈,要等一等。

生2:卡片中一路暢通,開著車沿著筆直的公路向前,偶爾還可以看到路邊的風景。

生3:應該是紅燈,只好停下來。

過渡語:當我們再一次經歷了某個考驗,處在這個當下,你是否感受到自己的狀態?在每個階段,我們都需要“停”。仔細想想,"停"的到來也許就是為了讓自己思考,我眼前遇到的“紅燈”(考試結果)是什么,我可以從中讀到什么。

設計意圖:通過三輪OH 卡體驗,在輕松的氛圍中逐步讓學生感知當下自身的感受,并引入考試/測驗這一討論點。

二、工作階段(25 分鐘)

(一)數字競猜(5 分鐘)

操作:教師在黑板上隨機寫下一個數字,請學生自由競猜,每輪僅有10 次機會。

第二輪,告知學生數字將在0~100 之間,有10次機會,自由競猜。

第三輪,在0~100 之間,當學生給出數字時,給予“高了”或“低了”的反饋。

提問:第一輪、第二輪結束后,你有什么感受?當時的想法是什么?這三輪游戲分別有什么不同?為什么第三輪能夠更快地得出正確答案?當時你關注的是什么?

小結:過程中,每一次測試的結果不同,設計越精密、越重要的測試提供的反饋越精確。當我們在過程中不斷地試錯,并根據反饋不斷調整,問題就會越來越少,會更加專注于解決問題,而不會因問題影響情緒。

(二)應對考試的自己(15 分鐘)

回想你經歷過的考試,曾經的你是如何應對反饋的?

以小組為單位進行頭腦風暴,每個小組派出一個人進行分享。

小結:可將應對反饋的方式大體上劃分為以下三個方面。

情緒應對:面對事件結果時的情緒感受,包括難受、無感、聽歌、傾訴、大睡一覺等。

認知應對:看到事件結果后的想法,包括:我有失誤,我是loser,我根本學不來等。

行為應對:看到事件結果后作出行動,包括:暫停、寫反思、尋求老師/同伴的支持。

(三)反饋的AB 面(5 分鐘)

B 面:迪斯尼動畫短片《鷸》的前半段內容簡介

一只出生不久的鷸寶寶沖向海灘覓食,卻因為毫無經驗,被海浪狠狠地拍在沙灘上,蹲在小窩里瑟瑟發抖,幼小的心靈對海浪產生了深深的恐懼。

感悟:每個人在成長路上都會遇到挫折,都可能像短片中的鷸寶寶一樣,因受挫而逃避。

A 面:觀看視頻短片《鷸》后半段剪輯版

一次偶然的機會,鷸寶寶模仿寄居蟹,在海浪沖來時,將頭埋在沙中,這時才驚喜地發現,海浪底下的世界很美,而且能看到藏在沙中的蚌。鷸寶寶自此能夠獨立覓食。

感悟:正向的反饋會不斷激勵我們堅持。也許一個偶然的學習契機,就會收到好的反饋。

小結:正如猜數字和短片中所感受到的,經驗是在一次次考驗中習得的。研究表明,人們會利用反饋進行自我調整,從而提高學習成績。

(四)復盤企劃(10 分鐘)

引導語:既然利用反饋可以幫助我們不斷提升,那么如何對反饋進行分析呢?何為復盤?

一件事情做完后,無論成功與否,坐下來把當時預先的想法、中間出現的問題、為什么沒達成目標等因素整理一遍,在下次做同樣的事時,自然就能吸取上次的經驗教訓。這就是復盤。——柳傳志

復盤是圍棋中的術語。

原則:不批判、關注問題解決。

以最近一次的考試為例。

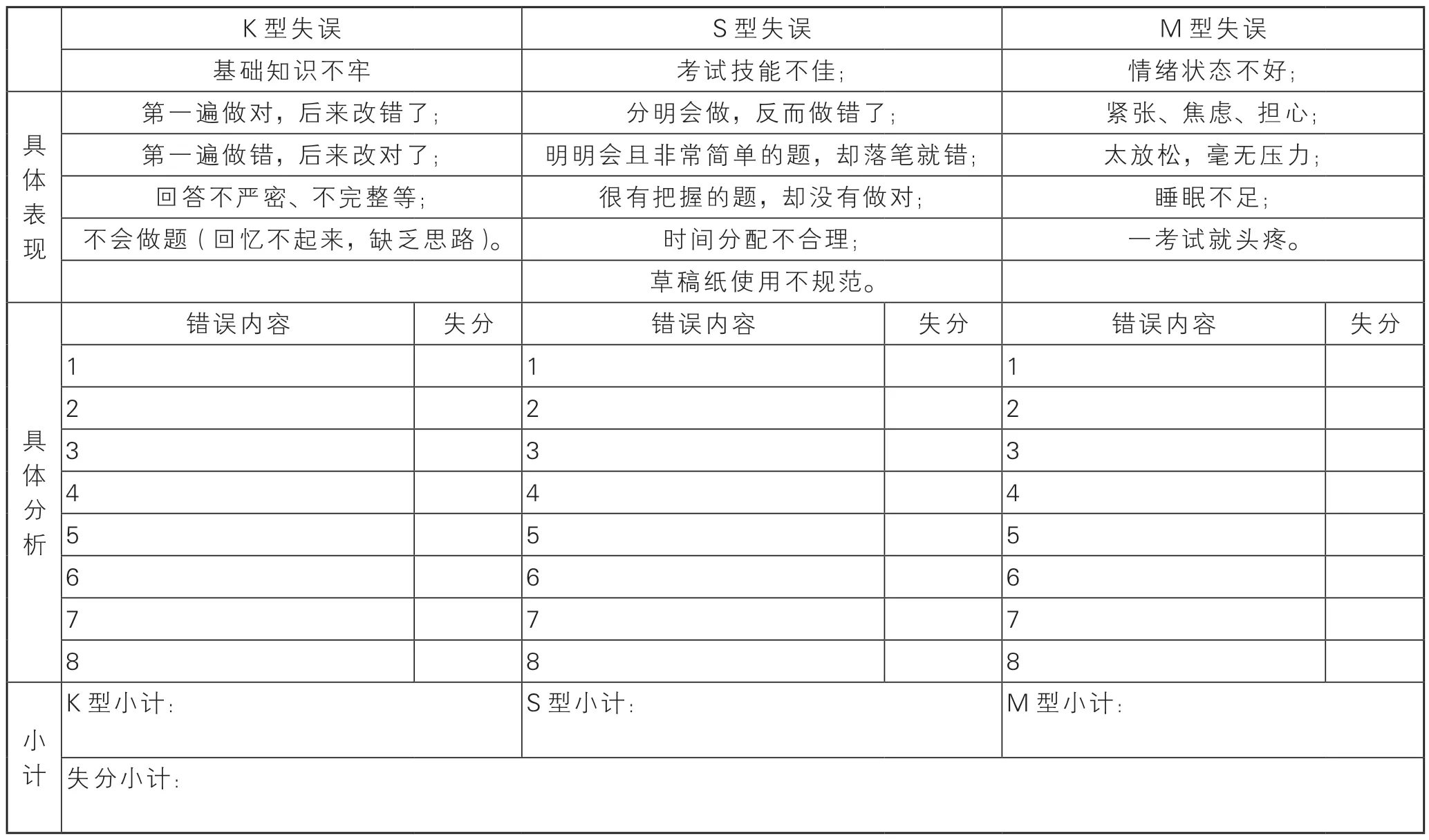

復盤練習:運用KSM 試卷分析法對本次考試的前五道題進行復盤。提問:面對S 型(基礎知識不牢)、K 型(考試技能不佳)、M 型(情緒狀態不好)這三類問題,分別該如何應對?(見表1)

表1 心理課任務單(KSM 試卷分析法)

生1:日常學習中應多關注S 型,要多加強基礎知識的學習,對K 型和M 型可以尋找其他方式進行調整。

設計意圖:通過猜數字這一游戲調整對成敗的認知,測試最具價值的其實是反饋;在應對考試的環節中喚醒學生過去的經驗,看到曾經運用的應對反饋的模式;然后,在反饋的AB 面環節中認識到,每次挑戰都是新的機會,不懼挫折才能收獲成長;最后,通過復盤方法體驗,學會分析反饋可能的指引。工作環節中的四個板塊分別通過活動體驗調整認知,通過分析個人過去的應對模式,通過示例取舍應對反饋的態度,通過復盤體驗從反饋獲得經驗。

四、結束階段(7 分鐘)

根據PPT 中展示的8 張OH 卡,以“×月的自己”為主題。(見圖4)

圖4 ×月的自己

操作:根據選擇的卡牌在作業單上寫下:(1)我看到了什么?(2)它意味著什么?(3)因為我的什么行為而帶來這個畫面?

同伴交流分享后,教師邀請學生進行分享。

總結:本節課希望同學們把每次考試、挑戰當做一次給予反饋的機會,用復盤的方法充分地從反饋中得到有價值的信息和引導,幫助自己不斷精進,收獲積極的經驗,抱持平穩心態,積極行動,踐行計劃,成為更好的自己。

設計意圖:利用OH 卡指向當月計劃,為行動賦能。

五、延伸階段(3 分鐘)

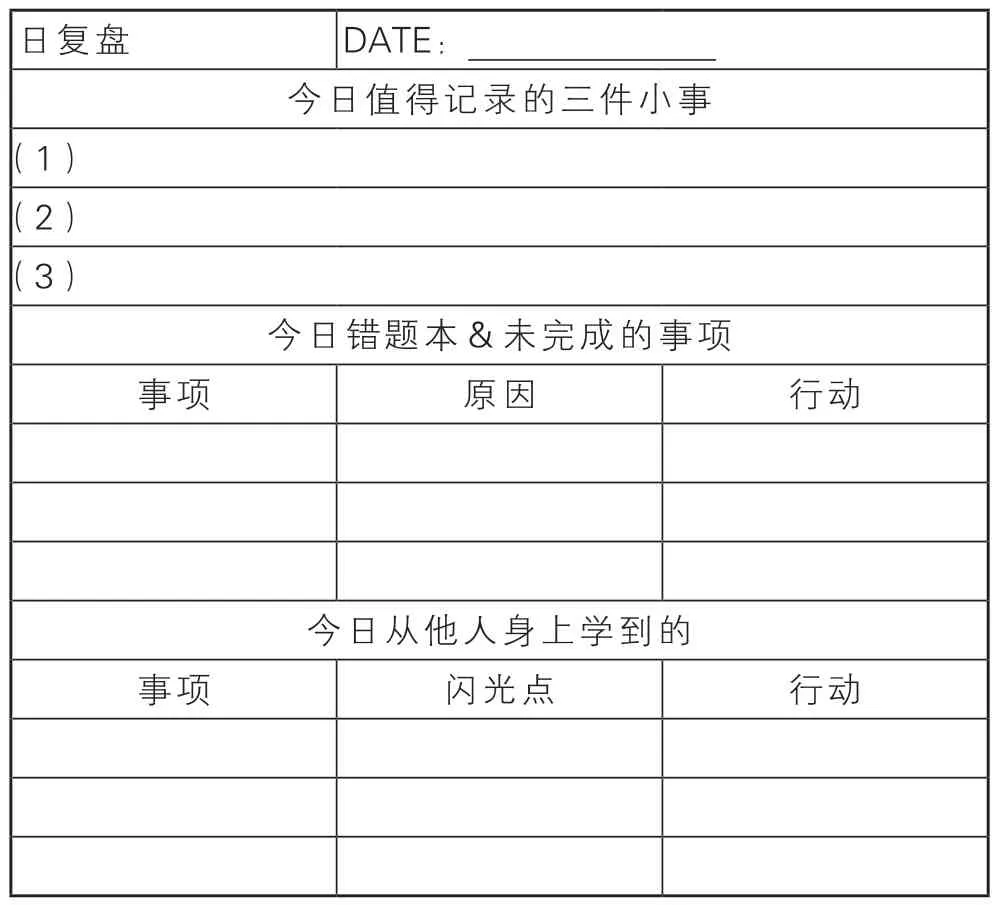

課后作業:體驗一周“每日復盤”(見表2)。

表2 每日復盤表

課堂寄語:

進一寸有進一寸的歡喜。——胡適

設計意圖:引導學生將本課內容及練習延伸到課后,培養學生復盤的生活習慣。

【活動感悟】

現實情境中的學習主題心理課往往需要考慮應用性和針對性,因此,在本課設計中,希望能夠既關注到學生學習發展的需求,又具備心理活動課的感受性和體驗性強的特點。OH 卡和數字競猜活動分別對應這兩點。課堂上學生真實的反饋也表明,這一設想基本實現。

我工作三年,常常覺得學習類的心理課很難開展,因為希望兼具理性的技術傳達和感性的體驗帶領。本課則是一次很有意義的嘗試,從覺察內心感受,到回歸當下情境;從合理認識考試,到澄清反饋的價值;從掌握復盤方法,到懂得行動才是精進的開始……其實,學習心理課的價值就在于,引導學生沿著正確的道路積累,去獲得正向的反饋。