回溯十年

劉佳玉工作室/Jiayuliu Studio

經過十年,劉佳玉依然持續地在新媒體藝術的跑道上努力前行著。從她的作品與其創作脈絡來回溯,一直以來她都以東方美學的表達視角,用新媒體途徑將自然題材演繹得沉靜精致。同時,正是基于她一直作為新媒體創作者能熟稔地捕捉與調動傳統藝術創作色彩、造型等之外的更多元素,讓聲、光、場域等也能不斷參與到創作中,其作品多維度地呈現了她對構建自我藝術語匯的持續探索。

在她的作品中,自然與環境的題材一直在參與。從《真的帳篷》(A Real Tent)開始,到《隱形之內》(Within Invisibility)、《小溪》(The Riverside)、《谷邊》(The Side Valley),以及今年參與威尼斯雙年展的作品《虛極靜篤》(Streaming Stillness),無論是主題的延伸,還是技術的選擇,她都將對自然、環境以及人文關懷的解析與現實相糅合,并結合新媒體藝術本身對虛擬與現實的連接,讓世界與當下日常的重新構造與編寫變成了一種始終的可能性。

藝術家的文化背景、經歷閱歷的差異,以及新媒體技術手段的多樣,使得新媒體藝術的創作有著諸多不同的可能性。作為綜合性的藝術樣式,這些不同集中體現在藝術家所具有的綜合思維方式及表現方式上。反映在作品上就是創作的觀念與形式,這也是藝術創作的關鍵。而對于擁有系統學習新媒體創作背景的劉佳玉而言,其創作技術手段與創作觀念在過去的十年,呈現了一個有序的演進過程。

在創作觀念方面,劉佳玉作品中一直延續了東方美學精神。與西方分析哲學不同,東方美學是從“生命一體化”的整體角度來應對世界。在東方美學觀中,大自然中任何個體之美都在于它顯現出來的生命力和生命姿態;個體的生命之美都是同自然萬物的生命、地球乃至宇宙生命相互依存、相互轉化及和諧共生的。在劉佳玉的作品中能感知到她對這種東方美學中的自然精神的中意。她將自然的信息,通過重組、消解、沉浸,甚至互動等幾個維度去生成一種“具象化的自然”,同時又將這個“具象化的自然”與真正的自然融合,讓受眾從認知中去覺察到自然之美的自然具象化。

這種將虛擬與現實融合延伸的嘗試,正是基于劉佳玉在新媒體創作中能準確地捕捉到有效的信息,并將有效的信息拆解成為量化的反饋,從而讓受眾從視覺、聽覺、觸覺體會到一種全新的藝術交流方式。并且在此過程中,不斷地疊加“具象化的場域感”,或者說是再造出自然的沉浸空間。有趣的是,這種看似非常新穎的藝術創作的實踐流程,本身也傳達了東方美學中,生命相互依存與相互轉化的概念。作品從內在精神到創作探索,都與東方美學有著契合的觀念。

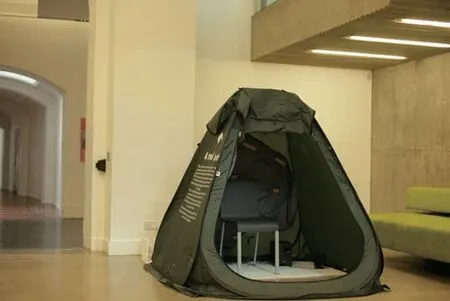

劉佳玉 真的帳篷A Real Tent 新媒體裝置 2013年

劉佳玉 隱形之內Within Invisibility 新媒體裝置 2014年

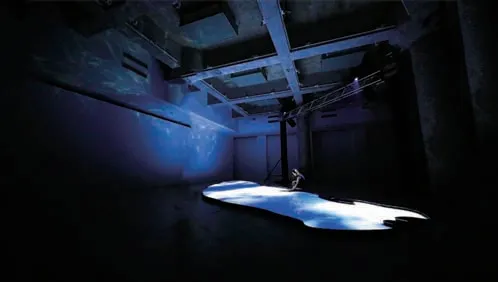

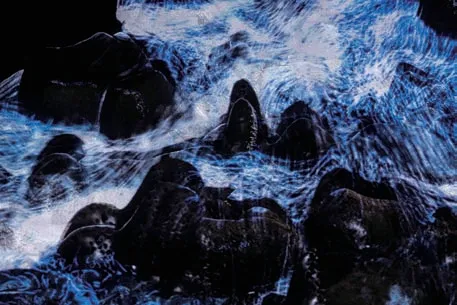

劉佳玉 虛極靜篤Streaming Stillness 新媒體裝置 2021年

對于東方美學觀念創作的研究,我們更多見于日本的文學、攝影與電影,他們有一個獨立的美學觀點“物哀”,在這個主題下,我們也能看到藝術團隊teamLab的身影,他們的新媒體藝術作品如今成為商業與藝術完美結合的案例,其創作核心不僅僅是利用視覺上的極致美感與沉浸式的方式打動受眾。他們還將“物哀”這個東方美學中有著獨特闡釋的文本進行了具象化的敘述,并生成了自我獨立的創作脈絡。相較于在英國留學,接觸更多西方新媒體藝術概念的劉佳玉,同樣在創作中延伸東方美學的人文關懷,其從觀念到展示的觀感上,都在追求一種美學的極致體驗。

劉佳玉的作品《虛極靜篤》參與了第59屆威尼斯雙年展中國館“元境”的主題展,我們不難發現新媒體藝術本身發展至當下,已經不再是發展的初期階段,它已成為被廣泛認可的當代藝術的主流。而正是基于新媒體藝術創作有著靈活的形式,它甚至在某些方面超越了其他種類的藝術創作,更為廣泛地參與與影響著社會行為領域與生活娛樂領域。時至今日,在時裝秀、媒體設計、展示、建筑、環境景觀,以及消費文化的諸多場景,都曾出現新媒體藝術的身影。

在此方面,劉佳玉的多件作品也參與其中,無論是奢侈品品牌項目、文化類活動,還是戶外的空間展示項目,以及與媒體的合作等。她不僅有著不斷探索的精神,也擁有極強的洞察力,并且在跨界合作上,展現著自身的包容特性。這不僅是一個新媒體創作者綜合能力的展現,究其根本,與新媒體藝術植根于跨學科創作有著密不可分的關系。也可以說,新媒體藝術創作本身,一直在拒絕固定的程式與既定的邊界,并不斷超越藝術領域和范疇探索多元效應。而有關劉佳玉在十年間的創作脈絡,則從幾個作品能得以初步窺探。

《真的帳篷》(A Real Tent)

這件作品作為劉佳玉第一件成熟的藝術作品被展示在英國V&A博物館,也成為對她藝術家身份的初步肯定,作品極為清晰地體現了她對藝術多維元素的綜合處理能力。

進入這頂“真的帳篷”,能聽到來自自然環境、日常生活等的多種真實的聲音,也能覺察到帳篷移動與搖晃的空間變化。劉佳玉直觀地利用時間與空間的拆解與重組,為帳篷賦予了一個重要的新身份,即為一個視覺元素和視覺比喻。它成為不可拆分的空間,去引導參與者思考身在何處,是自然之中,還是日常被構建的空間。在這件作品中,劉佳玉對自然信息的收集與關注,還集中在轉述的嘗試。在此已經能初步覺察到她本身對自然這種本真的美的感知與渴求,而其創作初衷正是關注城市發展中程式化的自然與真正自然間的距離,而帳篷作為載體,它是一種暗示,一種概括,一種象征,但又意味著可望而不可即的自然。

所以,帳篷是真的帳篷,但真正的野外在哪里呢?

《隱形之內》(Within Invisibility)

《隱形之內》是劉佳玉的畢業作品,也是讓她得以被廣泛關注的重要作品之一。從作品創作的觀念到創作技術,相較于《真的帳篷》都更為復雜。此時的她已經有了作為新媒體藝術家的綜合處理能力,也因為其在觀念上的深入思考,她不斷地超越著自己的目標,在當時的新媒體藝術界成為敢于創新的突圍者之一。

劉佳玉 谷邊The Side Valley 新媒體裝置 2018年

劉佳玉 佇林染天Tracing the Sky 新媒體裝置 2019年

劉佳玉 逆流而上In the Flow 三維山體投影 2020年

劉佳玉 幻漠之花Dream Grow in Love 新媒體裝置 2022年

《隱形之內》是關于過去、個人調查以及可視化數據的界限,并將風的有關數據呈現為多感官體驗。作品中使用的實時數據來自于中國40個主要城市,每個城市都由兩個風扇所代表。

每個風扇都在詮釋不同的風玫瑰圖,過去六小時風速的變化被按比例濃縮成六秒,使參觀者能更充分和明確地感知一天內的風速變化。劉佳玉通過風這個自然載體,用其信息來將城市的關聯具象化。從而探討人們對一個城市的感知與其數據之間的聯系,這也是她再一次運用自然元素的信息來轉述第三方的關聯。此時她的意識已經從信息重組延伸到場域的再結合,并在視覺上也創作了新的獨立載體來傳達。

《小溪》(The Riverside)

劉佳玉在《小溪》和《谷邊》(The Side Valley)這兩件作品的創作中提出了“蟲洞”的概念,她認為新媒體打破了藝術創作原有的時空觀,不同文化在“蟲洞”間相互穿梭、遭遇、排斥、滲透、融合。而她的作品從個人文化身份出發,通過實時數據源的提取所建立的虛擬影像,呈現出作品《小溪》之中兩條河流及其背后潛在敘事的拼接,嘗試捕捉新媒體語境下的“文化蟲洞”。

從另外一個維度來理解劉佳玉創作中提出來的“蟲洞”概念,則是與上文中提到的新媒體創作的實踐范疇,包含了重組、消解、沉浸、互動是有一致性的。此時的作品,能捕捉到劉佳玉自我的藝術語匯在迅速地形成,她已經充分地理解了再現性藝術中觀念的重要性。隨之發展的,便是她對于東方美學中美的表達方式也已經有了范式。

《谷邊》(The Side Valley)

在《谷邊》這件作品中,劉佳玉嘗試了新的創作技術,即人工智能機器學習,這項技術的運用雖然不是藝術創作獨享的,但其學習邏輯卻為新媒體藝術在內容呈現中增加了更多維度的可能性。劉佳玉將瑞士汝山谷(Vallée de Joux)采風作為自己觀察自然與人文交融的獨特體驗,用“文化蟲洞”的觀念捕捉了汝山谷頂的場景,并以《谷邊》挑戰人們對環境的感知,觸發觀眾對自然和時間的多向思考。

劉佳玉 小溪The Riverside 新媒體裝置 2017年

劉佳玉 窗邊Sitting by the Window 新媒體裝置 2018年

該作品是實時渲染動態圖形和投影映射的結合,通過機器深度學習,將拍攝于不同時間段的天空照片交給模型進行學習與運算,歷時四個月的時間最終利用機器學習的結果生成湖泊上方的天空。圖像生成的核心來自于三種通過深度學習創建的模型,這是機器學習的一部分。當前在圖像生成領域中非常流行的GAN(Generative Adversarial Network, 生成性對抗網絡)是基于深度學習的一種生成模型。這件作品中使用了GAN結構,在圖像的輸入上收集一個集合并識別圖像之間的相關性,最終識別圖像集合中存在的模式。這些源圖像是6400張汝山谷布勒內湖(Lac Brenet)上方天空的照片。這些照片根據拍攝的時間分成三組,以此來訓練三個模型并要求機器生成一個新的圖像。通過這種方式,每個模型的訓練包括循環分析相同來源的圖像。

利用這些訓練之后的模型,在湖面雕塑的基礎上生成實時圖像,每個圖像生成的觸發器是根據汝山谷湖邊實時的風速和風向控制的。數據的不斷變化使得所生成的圖像也隨之進行著緩慢的改變,最后再通過流體模在細節上添加微妙的波動。圖像由水面投影進行呈現,在真實微妙的光影變化里,使受眾在作品空間內感受到來自汝山谷場域隱形的力量。

《谷邊》的藝術觀念本身貫穿了藝術創作過程的起始與終末。我們能從人工智能的參與上,覺察到紀實、計劃、信息與學習,對于新媒體信息化的觀念闡釋,最終讓受眾在面對新媒體藝術作品時,進入了一種語言學的境地。劉佳玉對于自然場域體驗的捕捉,與新的技術結合,在多種信息語言的并存下,展現出她對于宏大敘事的掌控能力。

作品內容上升到對“生命之美”意義的探索,當俯瞰這個猶如身臨汝山谷頂的裝置時,眼前所見既是真實的虛幻又是虛幻的真實,既是化繁為簡的外現又是由淺入深的牽引。通過實時連接,它持續地鼓勵著受眾在已知中探索未知。

《虛極靜篤》(Streaming Stillness)

作為中國有著千年歷史的山水畫,其本身傳承的即為東方美學的審美觀與世界觀。這件作品的創作也運用了在《谷邊》中使用的人工智能學習技術,而這次劉佳玉有計劃地選擇了各個朝代中有代表性的山水畫近萬張交給機器進行系統學習,最終生成了映射于作品地形雕塑表層如水墨暈染般顯現的數字影像。

這件參與威尼斯雙年展中國館的作品,全長約21米,展線覆蓋約30米,作品體現的是傳統觀念與當下的對話,并從新的維度上,證實了不僅新媒體藝術本身存在觀念上的美學價值,也證實了藝術與科技之間的結合,在創作中也具有明顯的創新價值。

在過去一年的《虛極靜篤》創作中,劉佳玉帶領其團隊成員從賀蘭山脈出發,使用了StyleGAN,pix2pix和MIDAS來訓練作品中不同的組成部分并獲取不同的信息。系統將人工智能對中國地形進行深度學習訓練后生成的三維成果與人工智能對中國歷代水墨畫進行深度學習訓練后生成的二維結果進行同步訓練。在超現實維度與虛擬場域之間,為觀眾創造了連接二者的緩沖地帶。“虛擬”不再是無本之木,因其逼近現實而撼動現實的特質,為揭示不可見之“真實”提供了可能。

而這些技術手段試圖顛覆舊的美學價值的同時,直覺與感性不再成為藝術的專有內容,理論體系與邏輯關系也不再只是科技的專權,一種兼于藝術與科技之間的新的美學理論被建立起來。這其實是劉佳玉作為新媒體藝術創作者不斷探索自我藝術語匯的落腳點。

除了上述作品,劉佳玉在《螢火蟲花園》(Glowworm Garden)、《佇林染天》(Tracing the Sky)、《逆流而上》(In the Flow)、《月熒潮汐》(Shadow of the Moon)、《踏浪逐夢》(Riding Waves, Chasing Dream)、《鳥的回響》(Wings of Life)、《與生之花》(Grow in Love)、《幻漠之花》(Grow in Love Series.2)和《浪潮的回溯》(Waves of Life)等作品中,對技術進行了多維度的整合。這些作品分別將沉浸式數字投影、大型戶外三維投影、沉浸式雕塑投影、雕塑投影、雕塑裝置、沉浸式裝置、燈光裝置、機械裝置、交互裝置、侵入式裝置等進行了多重組合,與此同時,她還將對自然信息的處理作為其一以貫之的邏輯,不斷地推陳出新。

此外,我們從上述也能認識到新媒體藝術其實涉及了關于藝術的一個廣泛的定義,以及藝術模糊邊界的概念,在純藝術和商業藝術、藝術與技術、藝術與科技之間徘徊。它是專業理論、歷史知識和技術應用實踐和參與行為在一定技術支撐下的個人藝術創作的發展,更強調在觀念意識引領下的實踐經驗與合作生產,是實驗性、跨界藝術的表達。對于劉佳玉個人而言,她自身對自然從時間、空間、氣候、方向、引力、能量,甚至相關的歷史創作等元素的收集、重組、建構都在闡述其并非是單一地在完成某一件作品,她是有意識地在進行自我的延展。

在過去的十年中,新媒體藝術逐漸成為當代藝術的主流,不再只是初期的探索,其在當代視覺與行為文化中有著重要的地位。伴隨之成長的還有劉佳玉的創作實踐,她一次次地重構與自我延展,展現她對藝術更為直觀的反饋與映象。也正是因為藝術創作是人類內心對世界與當下的認知和對未來世界的探索,并非局限于傳統的藝術創作形態,所以她將藝術創作作為一種生命關懷的形式,不斷延伸現實與虛構之間構建出來的新領域。正如她自己所說,她創作的過程,是從“未知探索未知”到“未知定義未知”。