莫高窟第332窟涅槃經變壁畫特點及影響探析

邢莉莉/Xing Lili

莫高窟第332窟建成于武周圣歷元年(698年),該窟被學者認為是敦煌具有“原創性”的洞窟。[1]261巫鴻講到,“所謂‘原創性’,是指這些石窟的設計和裝飾引進了以往不見的新樣式。這些樣式有的是曇花一現,未能推廣;有的則成為廣泛模擬的對象”[2]。第332窟的南壁繪制有一鋪涅槃經變壁畫,它被譽為“敦煌壁畫中的白眉之作”,“《涅槃經變》發展的高峰”,[3]“有劃時代的意義”[4]。第332窟的涅槃經變是開創之作,也是集大成之作,并且對后世影響深遠,甚至直至明清時期的涅槃圖像仍呈現出諸多與其一致的特征,凸顯了其“原創性”的特質。本文在已有研究的基礎上,通過與相關圖像的對讀,尤其是關注了以往討論較少的宋明時期圖像,以期更好地揭示332窟在涅槃圖像發展史上的特點與價值,豐富對古代涅槃圖像源流脈絡的認識。

莫高窟第332窟為中心柱式洞窟,以中心塔柱為中心,分為前后室,前室人字坡,后室平頂。中心柱東向面塑一佛二菩薩,其余三面不開龕,南面畫盧舍那佛一鋪,西面畫藥師佛一鋪,北面畫靈鷲山說法圖一鋪。西壁開橫長圓券龕,內塑涅槃像一軀。南北兩壁前部各塑一佛二菩薩立像一鋪,南壁后部畫涅槃經變,北壁后部畫維摩詰經變。東壁門南畫五十菩薩圖,門北畫靈鷲說法圖一鋪。此窟原存武周圣歷元年(698年)《李克讓修莫高窟佛龕碑》簡稱《圣歷碑》,由碑刻內容可知,莫高窟332窟的功德主為李克讓。李克讓所屬的李氏家族為敦煌的世家大族,該家族在敦煌經唐朝、吐蕃統治到歸義軍時期,一直盛而不衰。李氏八代人先后在莫高窟營建了第331窟、332窟、148窟及“當家三窟”等大中型洞窟,為敦煌營建史上最活躍的家族。莫高窟現存有三通功德碑,記錄了該家族二百余年間在敦煌供養營建石窟的狀況。除了上述《圣歷碑》外,另外兩通立于第148窟,一通為《唐隴西李府君修功德碑》刻于唐大歷十一年(776年),簡稱《大歷碑》;另一通為《唐宗子隴西李氏再修功德記》刻于唐乾寧元年(894年),簡稱《乾寧碑》。這兩通碑刻于同一碑石之上,分別位于碑陽與碑陰。

第332窟南壁所繪的涅槃經變,高3.70米,寬6.08米,緊鄰西壁的涅槃塑像,是莫高窟涅槃經變塑繪結合的開始。該涅槃經變將莫高窟此前單情節單畫幅的涅槃圖發展為多情節連環畫式樣的鴻篇巨制,使得涅槃圖像的表現內容空前豐富。賀世哲在《敦煌莫高窟的涅槃經變》一文中將該鋪涅槃經變的畫面分為十組:一、臨終遺教;二、雙樹病臥;三、入般涅槃;四、商辦阇維;五、自啟棺蓋;六、力士舉棺;七、金棺自舉;八、香樓荼毗;九、王分舍利;十、起塔供養。本文將主要依照該情節劃分對332窟涅槃經變畫展開討論。

一、入滅之前的情節

在莫高窟第332窟之前,中國相當數量的涅槃圖像為單情節的單幅畫面,僅表現雙林入滅一個場景,但也不乏多情節者。克孜爾石窟在公元六七世紀的繁榮期,涅槃圖像由原來一個畫幅,發展成兩幅、三幅,甚至更多的單幅畫面,并出現了繪塑結合的形式。如克孜爾175窟后壁鑿涅槃臺,后室前壁畫分爭舍利和荼毗。克孜爾各洞窟出現的涅槃情節有焚棺、八國分舍利、舍利罐、阿阇世王靈夢等情節。不過克孜爾石窟是以增加單幅畫面來充實情節的,與莫高窟以連環畫式形式擴充的做法不同,二者在一些情節的表現圖式上也存在差異,另外莫高窟涅槃經變出現的情節更為豐富。這些差異這與兩者所尊佛教派別不同,對涅槃含義理解有異相關。[5]麥積山石窟第127窟、第135窟、第26窟等北朝洞窟也出現了多情節涅槃圖像,它們與莫高窟的涅槃經變在情節設置和表現方式上存在諸多相似,應當存在著發展的關聯性。另外一些單體的造像碑上也保留了多情節的涅槃圖像,如山西省博物館現藏山西臨猗大云寺天授三年(692年)涅槃變碑。該碑以分格連環畫的形式共表現了涅槃的八個情節。其中碑陽分六格刻六個情節,其情節先后順序應當是:從下往上數,第一格為橫長的大格,表現臨終遺教,第二橫長格為雙林入滅;再往上為田字形的四個方格,右下格為“佛從棺出,為母說法”,左下格為抬棺,右上格里右側描繪佛母及眷屬,左側描繪諸弟子,中間描繪佛棺,佛棺之上現雙足,表現的是佛為迦葉現雙足,左上格為“焚棺”。碑陰最上方第一層刻八王分舍利,碑額刻起塔供養。臨猗涅槃變碑比莫高窟第332窟早六年,年代切近,前者所有的涅槃情節均出現于第332窟涅槃經變中,并且表現方式也頗多一致,從中可以管窺初唐多情節涅槃圖像的一些發展特點。

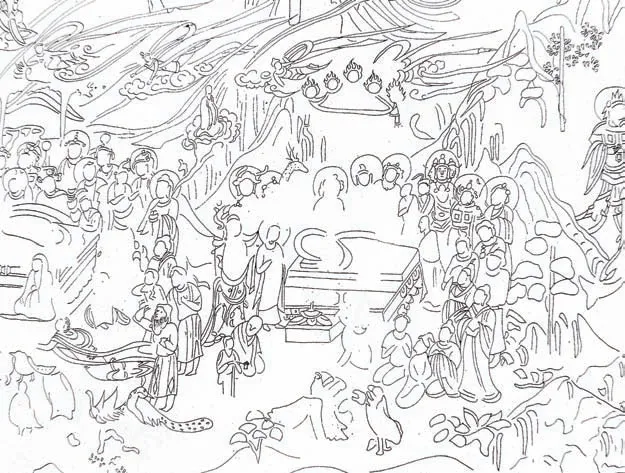

莫高窟第332窟將釋迦涅槃置于宏大的青綠山水場景之中,顯示了中國傳統文化對山水之美的偏好,并展現出了青綠山水在唐代的新發展特色。一直以來,單幅的涅槃圖像均是描繪雙林入滅情節,而作為多情節的連環畫形式的第322窟則從入滅前描繪起,起首的情節為臨終遺教(圖1),表現的是釋迦牟尼涅槃前于拘尸那國阿利羅跋提河邊娑羅雙樹間進行最后的說法,十方諸佛、菩薩、諸天、四眾、鳥獸等皆來云集聽法的情節。麥積山第127窟、第135窟西魏和第26窟北周的多情節涅槃圖像也表現了該情節。[6]莫高窟第332窟和麥積山石窟北朝涅槃圖像對該情節的表現方式類似,即直接套用了已有的說法圖形式。不過由于弟子在涅槃經中的特殊地位,比起一般的說法圖來,會更突出對弟子的表現。如麥積山第26窟中聽法者中數量最多的是弟子,而莫高窟第332窟在佛座下方刻畫四位比丘,來凸顯此次說法特殊的階段性。

圖1 臨終遺教線圖 初唐 莫高窟第332窟南壁涅槃經變

多情節連環畫式涅槃將臨終遺教作為起首情節在后世也得到沿用,如莫高窟第148窟的盛唐涅槃經變。不過第148窟在臨終遺教情節后,又有純陀后供一幅,也采取說法圖形式進行描繪。純陀后供是釋迦臨終說法之時,拘尸那國工巧匠之子純陀來做最后供養之事。在第148窟之前,我們可以在山西臨猗大云寺武周天授三年(692年)的涅槃變碑中看到該情節。第148窟在臨終遺教之后加入純陀后供,可視為是對第332窟的進一步發展,宋代以后連續性的涅槃圖像也常出現臨終遺教、純陀后供的情節,也有將二者融為一圖而進行表現的。

二、雙林入滅情節

莫高窟第332窟涅槃經變中第二個情節雙樹病臥(圖2)和第三個情節般涅槃,均描繪釋迦于涅槃床上右脅而臥的場景,二者圖式相似。歷史上在同一連續性的多情節連環畫式涅槃繪畫中,通常只描繪釋迦于雙林間入涅槃這一場景,很少有像第332窟這樣加入雙樹病臥這一情節,而出現兩次釋迦右脅而臥的情況。第332窟體現出涅槃圖像發展中的一種嘗試,不過這一嘗試并未在后世得到延續。此后,莫高窟盛唐的第148窟涅槃經變、五代的第61窟佛傳故事乃至宋明時期的涅槃圖及佛傳故事畫均不因循第332窟的表現方式,只描繪一次釋迦右脅而臥的場景來表現入般涅槃。

圖2 雙樹病臥線圖 初唐 莫高窟第332窟南壁涅槃經變

第332窟的入般涅槃情節,表現內容空前豐富。背景畫雙樹,釋迦右脅臥于涅槃床上,著頭光和身光,涅槃床周圍畫佛、眾菩薩、眾弟子、天龍八部、摩耶夫人、世俗眾人、鳥獸悉來云集舉哀。該圖幾乎是此前“雙林入滅”圖像要素的集大成者,并且在后世,直至明清時期,其中的須跋陀羅身先入滅、佛母摩耶夫人、金剛哀戀等一些標志性的人物和細節在涅槃圖像中均得以保留。

還有一些細節體現出第332窟的創新性,如對阿那律升天報母的表現。在入般涅槃情節中,涅槃床右上方飄出一縷云氣,上有一僧人,表現的是《摩訶摩耶經》記載的弟子阿那律升天報母的情節,并且在該云氣斜上方又接續飄出一縷云氣,其中的僧人應當同為阿那律。此處是以“異時同構”的手法,表現同一人的連續飛升。與第二身阿那律相對的是從高處連續下降的處于縷縷云氣間的幾身世俗裝扮的女子,表現的是佛母得到報信,從天而降的情形。對佛母同樣也是以“異時同構”的手法,表現了從空中落下并下落至入殯情節中佛床前的連續行為。第332窟之后,阿那律升天報母的情節在一些涅槃圖像中也得以延續,如莫高窟第148窟、第158窟、第44窟的唐代涅槃圖,韓城盤樂村宋代墓涅槃圖,山西太原崇善寺明代佛傳故事畫稿等圖像中均可見到該情節,并且保持了以云氣托舉僧人這一表現方式。

三、入滅之后的情節

對于雙林入滅之后的內容,莫高窟第332窟進行了前所未見的系統表現。包括商辦阇維、自啟棺蓋、力士舉棺、金棺自舉、香樓荼毗、王分舍利、起塔供養七個情節。這些表現情節與此前的一些圖像關系密切,并對之后涅槃圖像產生持久影響,本文接下來將對上述情節依次予以討論。

第332窟的商辦阇維情節表現為納棺的場景。①此前一些連環畫式的涅槃經變也表現過納棺情節,如現藏于美國芝加哥美術館的西魏大統十七年(551年)寧氏合宗造像碑、麥積山第26窟北周涅槃經變等。這些圖像的表現圖式較為一致,均是描繪出佛棺,哀悼者位于周圍,并且這一圖式具有長久的穩定性,即使到了明清也大體未變。不過寧氏合宗造像碑和麥積山第26窟所描繪的哀悼者數量少,莫高窟332窟由于規模宏大,因此描繪人物眾多,細節豐富。佛棺周圍菩薩、弟子、天龍八部、世俗信徒圍繞站立,在佛棺前有兩身世俗女子,表現的是從天降落的摩耶夫人及其眷屬。莫高窟第332窟之后的第148窟盛唐涅槃經變、第61窟五代佛傳故事畫均有納棺的情節,畫面與第332窟頗為類似。

自啟棺蓋,表現的是《摩訶摩耶經》描述的“棺蓋自啟,為母說法”的情節。莫高窟第332窟描繪釋迦坐于棺蓋之上說法,周圍有菩薩與弟子,在釋迦面前,摩耶夫人跪地聽法(圖3)。與第332窟年代相近的山西臨猗大云寺天授三年(692年)涅槃變碑也有該情節,但釋迦并非坐于棺蓋上,而是坐于開敞的棺中,露出上半身,為母說法,二者表現方式有所區別。《摩訶摩耶經》宣揚了孝道思想,因與儒家觀念相契合,歷史上頗為流行。唐以來的連環畫式的涅槃圖像中也多表現“棺蓋自啟,為母說法”的情節。如唐開元二十二年(734年)侯小沖等十六人造阿彌陀佛像碑、莫高窟第148窟盛唐涅槃經變、河北邯鄲水峪寺石窟北宋乾德元年(963年)涅槃摩崖浮雕圖、首都博物館藏遼乾統五年(1105年)舍利石棺涅槃浮雕,并且呈現出與332窟相一致的表現方式,即釋迦坐于棺蓋上為母說法,這應當是一種覆蓋時間和地域比較廣的表現方式。不過我們在陜西宋代涅槃圖像,如黃陵萬佛寺石窟、富縣馬渠寺石窟第2窟、安塞樊莊第2窟中可以看到另外一種表現方式,即棺蓋懸浮于空中,釋迦懸空坐于棺與棺蓋之間說法,這可能是宋代具有地域性的一種表現方式。[7]

圖3 棺蓋自啟 為母說法 初唐 莫高窟第332窟南壁涅槃經變

莫高窟第332窟涅槃經變出現了兩次弟子抬棺的場景,賀世哲分別將之辨識為力士抬棺和金棺自舉。不過正如賀世哲所指出的,第332窟的抬棺場景與經文描述存在出入。首先抬棺者應當為力士而非弟子,并且佛經描述金棺自舉是佛棺不借助人力而自行“升虛空中”,但第332窟仍由弟子抬著行進。也許是為了更貼合經文的描述,莫高窟第148窟盛唐涅槃經變在這兩個情節上采取了與第332窟不同的描繪方式。第148窟第一次舉棺者為力士,另一次金棺并非人力抬舉,而是由祥云托舉從城外進入城門,升于空中,對應了經文的描述。不過即便如此,第148窟和第332窟在佛棺的樣式以及棺頂裝飾公雞的做法都十分相似,應當是唐代社會上出殯習俗的寫照。唐代以后的一些連環畫式的涅槃圖像中,也會出現抬棺、金棺自舉的情節,它們不同程度地與莫高窟第148窟保持了一致,尤其是金棺自舉的情節,在明代山西太原崇善寺明代佛傳故事畫、明代刊本《釋氏源流》、四川劍閣覺苑寺明代佛傳故事畫等之中均為祥云托舉金棺穿過城門的描繪方式,可以看到第148窟中的唐代的特征被保留了下來。

莫高窟第332窟涅槃經變的香樓荼毗情節,描繪的是焚棺的場景。②《大般涅槃經》描述大眾以微妙香木成大香樓,四力士持七寶炬,“以焚香樓,荼毗如來”。后世荼毗情節中也有畫出香樓者,如明代青海樂都瞿曇寺佛傳故事畫的荼毗情節中描繪出熊熊火焰中的樓閣。③不過莫高窟第332窟并未畫出樓閣,因此與一般的焚棺圖更為一致。麥積山石窟第26窟北周涅槃經變以及山西臨猗大云寺武周天授三年(692年)涅槃變碑均有焚棺的場景,它們與莫高窟332窟表現方式相似,即畫出熊熊燃燒的佛棺。

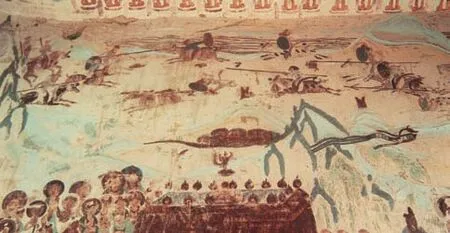

對于八王分舍利的情節,莫高窟第332窟和第148窟呈現了兩種不同的描繪方式。第332窟以各國征戰的方式來表現,以七人象征七國,在河邊激戰(圖4)。此前,克孜爾石窟第8窟八王分舍利的情節,表現為乘坐戰馬的諸位國王,但無征戰情節。麥積山第127窟和第135窟西魏的涅槃經變,表現為乘于戰馬上征戰的國王,描繪方式與莫高窟332窟類似。這一描繪方式有延續克孜爾石窟的因素,另一方面與北朝時期戰爭頻現有關,畫師將社會現實場景投射到佛教壁畫之中。第332窟繪制于初唐,距北朝不遠,因此保留了該表現方式。第148窟采取了一種靜態的方式表現,沒有爭斗場面,世俗帝王站在舍利周圍等待均分舍利。此后宋明時期的八王分舍利也都不再以戰爭的方式來表現,而采取帝王站立的方式表現。對于舍利的描繪,在克孜爾石窟和麥積山石窟采取舍利罐的方式描繪,但在莫高窟第135窟、第148窟唐代涅槃圖以及第61窟五代佛傳故事畫中則采取了另一種表現方式,即描繪為須彌臺上的堆狀顆粒物。在后世這兩種表現方式均有保留,如日本叡福寺藏南宋涅槃變相表現為舍利罐,青海樂都瞿曇寺明代佛傳故事畫中則描繪為胡人托舉的盤中的堆狀顆粒物(圖5)。

圖4 八王分舍利 初唐 莫高窟第332窟南壁涅槃經變

圖5 八王分舍利 清 青海樂都瞿曇寺佛傳故事壁畫

莫高窟第332窟涅槃經變最后一個情節是起塔供養。在克孜爾石窟的涅槃經變中繪有舍利塔,表示起塔供養,[5]臨猗唐代涅槃變碑的碑陰碑額也表現了佛塔。第332窟不僅表現有佛塔,并將佛塔表現為情節化的起塔供養。壁畫右上角,八王分舍利情節之后畫一座三級佛塔,塔四周有僧俗弟子供養,空中三身天人乘云氣而至。莫高窟第148窟盛唐涅槃經變也描繪了起塔供養的情節,并且與第332窟類似的是,也畫佛塔,周圍僧俗弟子跪地供養。不過有所區別的是,第148窟的起塔供養為軸對稱構圖,中央畫閣樓式佛塔,兩側對稱畫出僧俗弟子。這種對稱式構圖表現起塔供養情節的做法也被宋明時期所采用,在后世得到延續。

四、結語

莫高窟第332窟涅槃經變的出現與武周時期來自京城的影響和宗教背景有著密切關聯。[1]264第332窟南壁的壁畫和山西臨猗天授三年(692年)涅槃變碑年代接近,僅相距六年,二者在表現方式上存在諸多共同點。臨猗涅槃變碑距京城不遠,可以反映出當時京城影響下的中原的涅槃經變的特點。唐代張彥遠《歷代名畫記》中記載了隋唐時期繪畫名家在兩京地區繪制涅槃經變的情況,名家投入這一題材的創作與繪制,會有力地推動新面貌和新樣式的產生。莫高窟第332窟的修建者敦煌李氏家族所擁有的雄厚勢力,以及其與李唐王朝的攀附關系,[8]使得第332窟能夠有條件接受到來自京城的涅槃新圖樣,形成空前巨構。不過我們也要意識到這些新成就本身也包含著對前代的繼承,雖然圖像發展演變過程中的大多數細節已經無法獲知,但麥積山第127窟、第135窟、第26窟等北朝涅槃經變與莫高窟第332窟涅槃經變圖像上的諸多相似性,還是提示我們其中存在的影響與曲折的關聯。

第332窟所立的《圣歷碑》描繪該窟的修建:“乃召巧匠,選工師,窮天下之譎詭,盡人間之麗飾……后起涅槃之變;中浮寶剎,匝四面以環通,旁列金姿,儼千靈而侍衛。”[9]李氏家族修建者實力雄厚,廣集人才,窮盡能事,在中國涅槃圖像的發展史上構建出具有劃時代意義的空前巨制。第332窟影響深遠,后世涅槃圖像中的很多圖像要素都可以在第332窟中找到源頭,該窟也成為理解中國涅槃圖像發展脈絡的關鍵節點之一。

注釋:

①賀世哲《莫高窟的〈涅槃經變〉》一文將該情節命名為“商辦阇維”,并說明“阇維”本來是火葬的音譯,這里宜作入殮解,畫面中所繪的是《摩訶摩耶經》描述的菩薩、弟子、諸天等商辦入殮之事。此后由賀世哲主編的《敦煌全集·法華經變》一書將該情節命名為納棺。

②《敦煌石窟全集·7·法華經畫卷》將該畫面命名為“焚棺圖”,上海:上海人民出版社,2000:141.

③青海樂都瞿曇寺佛傳故事畫繪制于明代,后因漫漶不清,清代進行了補繪,本文所涉及的荼毗、八王分舍利兩個情節為清代補繪畫面。