基于“MOOC+課堂討論”混合式教學的探索與實踐

——以新疆政法學院大學物理課程教學為例

李帥東 裴曉英

(新疆政法學院信息網絡安全學院 新疆 圖木舒克 843900)

近年來MOOC教學因其具有在線學習、多元管理和大規模、開放性等特征而蓬勃發展,但MOOC教學在帶來便利性的同時,也出現了學習者的學習持續性不強以及不適應實踐需求,難以檢驗學習效果等一系列問題[1].研究表明,大量的MOOC課程在完成了接收信息這一步后,因其碎片化、淺層閱讀等特點導致了學習者學習深度的缺乏[2].由此,MOOC 課程只有與傳統課堂有機結合、相輔相成,才能增加用戶的學習體驗,吸引學習者持續參與[3].

針對以上情況,本文提出了一種新的教學模式“MOOC+課堂討論”,充分利用MOOC資源的優勢,將MOOC資源融入到傳統課堂中.本文的教育模式是通過授課教師在MOOC資源中精選出適合培養目標的優秀教學視頻資源,按知識點將MOOC資源進行剪輯,提煉出適合培養目標的多個微課資源,將其融入傳統課堂學習中,創設出一種名師線上講授,授課教師現場答疑解惑、實操踐行的教學場景,既充分利用MOOC教學的資源優勢,又同時調動學生的積極性,保證學生對課程知識和專業技能的學習效果.

1 MOOC教學現狀分析

1.1 缺少分層次教學及針對性

MOOC雖然都是名師講座,但偏重于普適性教育,缺少針對性,難以滿足各個學校的需求.鑒于不同高校的生源質量、辦學水平、培養目標、培養方案都不同,所開課程深度廣度有所差異,若一概而論采用MOOC進行簡單教學,將適得其反,并不能對廣大學生有所助益,難以達到所需的教學目標.例如北大和清華的MOOC課程理論性強,難度較大,若讓邊遠地區科教文事業發展滯后的高校學生學習該課程,困難可想而知,難以達到預期的教學效果.

MOOC雖然有很多高校名師講座,資源豐富,但學生是初學者,對課程整體架構沒有深入了解,缺少判斷力,不能分清哪些課程是自己所需要的,選擇簡單層次的課程,易學易接受,但達不到教學效果;選擇偏難層次的課程,學生勢必需要花費過多精力,給平行課程的教學開展也造成困難.

1.2 缺少監督很難保證學生持續投入

對于大學物理這類理論繁雜、數學功底要求扎實的課程,普通高校的學生容易產生畏難情緒,很難將MOOC課程堅持學完.這也體現了大多數的MOOC課程的特點,學習者開始學習的動力很足,但一以貫之的比例較少,半途而廢是較為普遍的情況.

1.3 缺乏互動較難激發學生興趣

單一的MOOC教學是按照既定的目標進行授課,有一定的針對性,由于時空的限制,師生無法互動,學生遇有疑難的時候,教師不能及時做出調整,從而影響教學效果,很難達到面對面教學、解答疑惑的效果.

2 “MOOC+課堂討論”的優勢

2.1 “MOOC+課堂討論”可節約教師精力 提高教學質量

制作教學視頻是一件耗費大量精力成本的工作,“MOOC+課堂討論”下的教學,教師可不必向MOOC 教師那樣花費大量的精力去重復錄制視頻,節省下來的寶貴精力用于研究教學設計,進而實現教學模式從原來的“講多練少”過渡到“精講多練”,從原來的面面俱到過渡到“側重于重、難點問題”;此外該教學模式還可以充分利用線上的資源,讓學生接觸更多的名師風采,彌補教育資源缺乏的劣勢,尤其對于西部邊遠地區高校更為明顯.

2.2 “MOOC+課堂討論”可以彌補師資不足的問題

“MOOC+課堂討論”教學模式可以減少授課教師備課時間,將教師從繁忙的教學工作中解放出來,真正成為學生學習道路上的引路人.授課教師的主要工作轉變為教學設計,依據培養目標分解具體的知識點,為每個知識點設計導入語、選取MOOC,剪輯和錄制微課視頻,制作配套測試題, 教師做好這一系列的準備工作,從而能在課前、課中、課后的全過程中,使學生從被動的接受者,逐步轉變為主動的學習者.對于處于初創期的高校,師資力量較為薄弱,使用好“MOOC+課堂討論”教學的效果尤其凸顯.

3 基于 “MOOC+課堂討論”混合式教學模式的構建

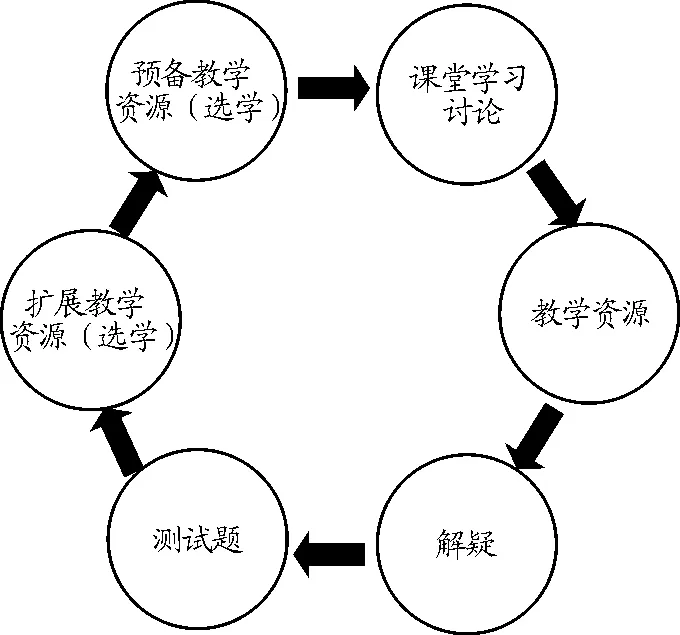

在“MOOC+課堂討論”的混合式教學中,授課教師首先準備好討論問題預備的線上教學資料(課程教學視頻等)導入教學,供基礎薄弱的學生學習;其次設計好課堂討論的問題,激發學生的學習興趣,引導學生思考和討論;然后通過對該知識點MOOC視頻的推送,使學生進行對照印證,加深理解,彌補線下學習的不足,同時,對于學生尚存疑惑的地方,教師在課堂上進行有針對性的精講;同時準備好自測題,通過測試來評價學生的學習程度并得到教學反饋;最后推送線上擴展教學資源,供學有余力和感興趣的學生進行深度拓展學習,整個教學的具體實現流程圖如圖1所示.

圖1 混合式教學實施流程

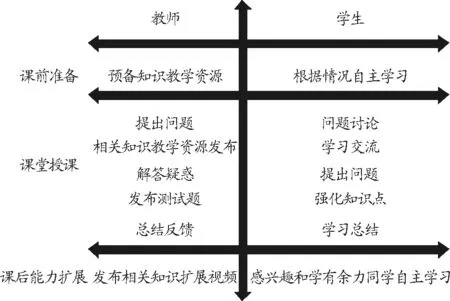

針對大學物理課程的特點,教學過程分為3個階段, 分別為課前準備、 課堂授課、課后能力擴展[4],如圖2所示.

圖2 基于“MOOC+課堂討論”混合式教學模式的構建

3.1 課前準備

課前準備部分為在線學習部分,學生根據自身的情況選擇性學習,線上部分的內容相對機動,包括章節的預備知識的內容講解.這樣設計有利于不同層次的學生根據自身的情況選擇性學習,對學習過程中可能遺忘的知識加深印象.

3.2 課堂教學

在課堂教學設計時,可以先建立授課內容的知識圖譜,并對授課內容進行分解,設計相關的討論問題,引發學生討論,通過思考,得出自己的結果,然后通過相關知識的講解視頻來理順學生的思路,對比印證學生的答案正確與否,個別學生在學習過程中可能仍然存在特定的問題,授課教師通過現場解答疑惑,及時幫助學生升華知識;最后進行章節綜合性測試,評價學生對知識點的掌握程度.

3.3 課后能力擴展

課后能力擴展部分為在線學習部分,授課教師推送相關領域的最新研究成果,重在培養學習能力,供學有余力和感興趣的學生學習,鼓勵其進行深入研究并指導撰寫專題論文,以熏陶這部分學生的學術水平、逐步培養他們的科研攻關能力.

4 基于“MOOC+課堂討論”混合式教學模式的具體實現

根據“MOOC+課堂討論”混合式教學模式的構建過程,以新疆政法學院為例,針對大學物理課程穩恒磁場中的磁感應強度章節進行構建,分為以下3個部分[5].

4.1 課前準備

穩恒磁場中磁感應強度涉及預備知識點較多,其中包括中學的奧斯特實驗、磁場、磁感線、磁通量等內容,此外還涉及數學中矢量叉乘計算等知識.對于這些知識點由于學生學習時間長,很容易遺忘,為了更好地學習本章節重點知識,課前授課教師可以提前線上發布相關知識點,讓學生提前開始相關知識點的學習,以便更好地掌握本章重難點的內容.

4.2 課堂授課

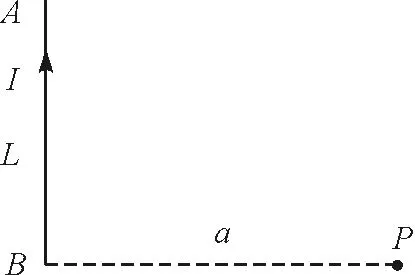

課堂授課部分由授課教師進行引導,首先教師提出問題:如圖3所示,一長為L、寬度不計的細導線,均勻通有電流I,距離細導線下端B為a處的P點的磁感應強度B的大小為( )

圖3 長直載流導線的磁場分布

提出問題后,學生展開討論,尋找解決此題的方法,通過討論,發現該題考查的內容比較陌生,之前很少涉及過,但經過仔細思考后,很快發現該題可以仿照求均勻帶電直導線周圍的場強的方法,將通有均勻電流的直導線劃分成無限多個小線段,求每一小線段電流元在P點的磁感應強度,然后通過對整個直導線進行積分,就可以求出整個直導線在P點的磁感應強度.雖然同學們未給出具體如何求每一小線段電流元在P點的磁感應強度,但聽到同學們能這樣思考問題,授課教師感到很欣慰.

經過討論,學生進行積極的思考,理清了解題思路,找出了問題的關鍵點,這個時候授課教師將名師關于相關知識的講解進行播放,學生會更容易理解.看完視頻,如果學生仍然有疑問,授課教師可再進行針對性地精講.為了評測學生掌握該知識點的程度,強化學生對知識的理解,授課教師發布如下測試題[6].

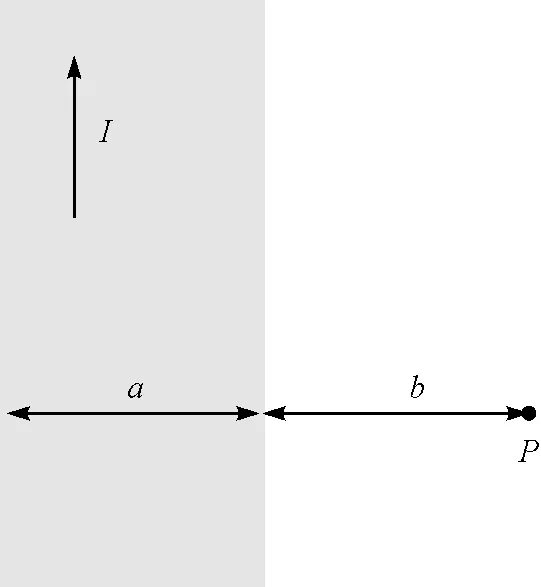

【測試題】如圖4所示,一寬度為a、厚度不計的無限長扁平銅片,均勻通有電流I.在銅片外與銅片共面、離銅片右邊緣b處的P點的磁感應強度B的大小為( )

圖4 長直載流銅片的磁場分布

學生經過推理,很快得出正確答案是B,通過對這個例題的測試,加深了學生對畢奧-薩伐爾定律的理解,更能體會物理學研究問題的方法——微元法.

4.3 課后能力擴展

課后在線上發布能力擴展題和相關學習資源如半徑為R的圓盤均勻帶電,電荷面密度為σ.若該圓盤以角速度ω繞圓心O旋轉,求軸線上距圓心x處的磁感應強度[6].這類題目難度較大,供學有余力和感興趣的學生學習,用以提高自己的能力,為后續學習提供幫助.

以上案例都是傳統課堂的練習題,由于傳統課堂將授課內容全放在課堂,授課時間短,學生未經深入思考,教師就開始填鴨式教學,導致學生來不及消化知識,更難以舉一反三.實施“MOOC+課堂討論”以后,把學習內容分為線上和線下兩部分,線下部分可以把這些例題進行針對性分析精講,按難易程度進行分類討論,學生便可以主動進行思考,主動尋找問題的答案,由被動式學習轉變為主動學習,獲得感增強,少數學生甚至可以提出“電動機的通電螺旋線圈會激發什么樣的磁場呢?”等問題.

5 結束語

“MOOC+課堂討論”教學模式是在MOOC教學的基礎上,引入課堂討論,通過精心準備的教學設計和具體實施,引導學生課前課后自主學習,激發學生課堂積極討論互動,將在線MOOC教學與傳統課堂討論有機結合,一改以往課堂上以講授為主的“填鴨式”教學模式,充分發揮學生在學習過程中的主體地位,使學生從知識的被動接受者轉變成課堂參與者,少部分有潛力的同學深入學習還有可能成為知識的發現者,真正實現學生科學素養與學習能力的共同提高.