會陰部血管肌纖維母細胞瘤誤診為肛瘺伴肉芽腫形成1例

朱林麗 郭慶伍 程偉波 梅光寶

作者單位: 241000 安徽蕪湖 皖南醫學院第二附屬醫院超聲科(朱林麗,程偉波),影像科(郭慶伍,梅光寶)

1 病例資料

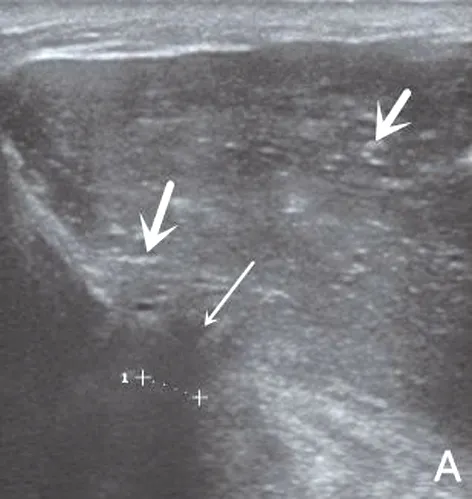

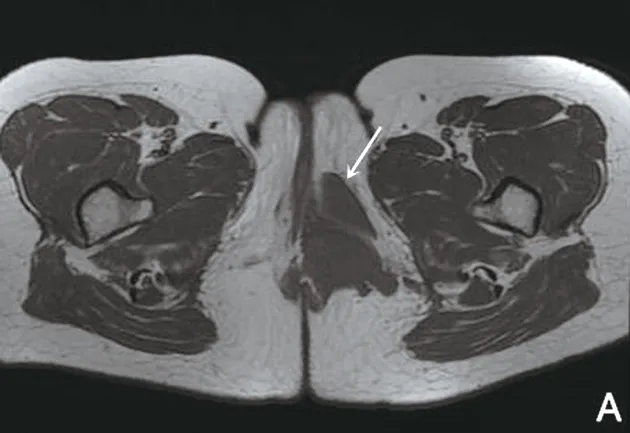

患者,女性,39歲,2021年2月無意間發現肛周腫塊而于我院普外科就診,病程中患者無明顯疼痛、發熱等情況。淺表超聲于肛管距肛門65 mm處12 ~1點鐘方向可見一寬約4.7 mm的竇道樣結構,該竇道位于陰道壁與直腸之間并向左膨出,形成86 mm×45 mm×50 mm的厚壁囊性結構,囊內可見細密光點,按壓后可見浮動,彩色多普勒血流成像:周邊可見血流信號(圖1),超聲考慮肛瘺伴左側外陰肉芽腫形成。盆腔MRI示:肛管上段12~1點位置可見線樣異常回聲灶,T1WI呈低信號,fs-T2WI呈高信號,向左延續于陰道壁與直腸之間,可見大小約89 mm×51 mm×56 mm的不規則囊性占位影,外側達閉孔內肌旁,下達外陰皮下,邊緣清晰,增強后囊壁明顯增強。MRI考慮:肛瘺伴左側外陰旁膿腫形成(圖2)。臨床建議手術治療,患者顧慮手術風險未接受,自動出院。后墜脹感明顯增加,2021年8月就診于我院泌尿外科,再次行超聲檢查,與前次比較大致相仿,超聲仍考慮肛瘺伴慢性炎癥性肉芽腫形成。后患者行全麻下腫物切除術,將腫物送檢,送檢組織呈灰紅色魚肉樣,未見膿性組織,病理診斷:(會陰部)血管肌纖維母細胞瘤(圖3)。

注:在大量間質細胞背景下可見較豐富的血管,血管周圍細胞增多(箭頭示)。

2 討論

血管肌纖維母細胞瘤是一種罕見的良性間質性腫瘤,絕大多數發生于中年女性外陰、陰道處[1-4],也有報道[5-6]發生于輸卵管和腹膜后,無明顯特異性的臨床癥狀及體征,主要表現為會陰部無痛性包塊,邊界清晰。本例患者臨床癥狀與體征與文獻報道[4]相符。血管肌纖維母細胞瘤是由一組肥大的卵形或上皮樣細胞增生而成,并在血管周圍呈特征性排列[7],具有多樣的組織學和免疫組織學特征,腫瘤通常表現為獨特的肌樣分化,典型的免疫學特征是desmin陽性和actin陰性[1,3,7],且雌激素和孕酮受體蛋白表達均呈陽性[3,7,8]。

目前對血管肌纖維母細胞瘤的術前檢查主要為超聲和MRI。超聲主要表現為會陰部低回聲包塊,形態規則,邊界尚清晰,回聲不均,內可見絮狀、點狀回聲漂浮,血流信號較豐富[4,7]。本例患者超聲圖像顯示會陰部厚壁囊性包塊,囊內可見細密光點漂浮,彩色多普勒顯示:壁上可見血流信號,與文獻報道[4,7]基本相符,但本病例與血管肌纖維母細胞瘤略有不同,其病灶的局部邊界欠清晰,似可見竇道樣結構向直腸方向延伸,周邊血流信號豐富,加壓探頭病灶內光點具有波動,從而在診斷上誤診為肛瘺伴肉芽腫形成。血管肌纖維母細胞瘤在MRI上主要表現為腫塊邊界清晰,T1WI呈低信號,T2WI、DWI及fs-T2WI均呈高信號,增強掃描病灶明顯強化[9-10]。本病例的MRI表現與文獻報道[9-10]一致。但是血管肌纖維母細胞瘤術前很難確診,常需要術者結合術前檢查情況及術中快速病理結果確定手術方式。本病例術前檢查誤診為肛瘺,術前半年2次超聲檢查腫塊的大小、形態、邊界相仿,且術中病灶與周圍組織界限清晰,完整剝離,考慮良性病變可能性大,故未行快速病理檢查。

血管肌纖維母細胞瘤需要與好發于外陰的疾病相鑒別,其中最主要需與侵襲性血管黏液瘤[11-12]鑒別,因為它們在細胞起源、免疫表型、發生部位、臨床特征等方面很相似,容易混淆。二者術前檢查鑒別的關鍵在于病灶是否向周圍浸潤性生長。侵襲性血管黏液瘤一般病灶較大,與周圍組織界限不清,具有侵襲性、轉移性和復發性,而血管肌纖維母細胞瘤幾乎都是良性病變,邊界清晰,很少或沒有局部復發的傾向,僅有少數報道[13]其發生了肉瘤樣變。

血管肌纖維母細胞瘤和侵襲性血管黏液瘤的治療方法均為手術治療[4],但是手術方式及范圍明顯不同,所以術前的鑒別診斷尤為重要。血管肌纖維母細胞瘤以單純切除腫塊為主,無需擴大手術范圍,相對來說手術損傷較小;侵襲性血管黏液瘤手術時需要擴大范圍、廣泛切除,術后預防復發。本病例術中完整切除腫塊,未擴大切除范圍,術后隨訪10個月,患者情況良好。

總之,血管肌纖維母細胞瘤是一種罕見的良性間質性腫瘤,診斷時注意與侵襲性血管黏液瘤鑒別,手術是主要的治療方式,術前檢查主要依賴超聲和MRI,影像學檢查中需要特別關注腫塊的邊界,腫塊是否向周圍浸潤性生長,從而為手術方式的選擇提供依據。