觀察腸鏡對結腸病變術后延遲性出血的臨床治療效果

孔令超 莊端明

(南京市高淳人民醫院 消化內科 江蘇南京 210000)

隨著內鏡治療在臨床廣泛應用,多數脂肪瘤、早期癌癥、腺瘤、消化道息肉等均可在內鏡下根據病變情況選擇不同手術治愈。腸鏡下對結直腸病變實施內鏡治療,通過腔內靠近病灶,可進行精細觀察,并通過輔助設備實施切除、擴張、止血、放置植入物等手術操作,突出特點是微創和精準[1]。對部分疾病的根治性治療可取代外科手術,具有恢復快、操作方便、安全性高、創傷小等優勢,但是部分患者存在術后延遲性出血情況,容易對患者預后和恢復造成影響,臨床應引起重視,并及時采取對癥處理,從而改善患者預后[2]。本文目的在于探究結腸病變腸鏡治療后延遲性出血的臨床效果,具體內容見下文。

1 資料/方法

1.1 基線資料

本次研究對象為結腸病變腸鏡治療后延遲性出血患者,共140 例,根據不同治療方法分為2 組。

觀察組男性50 例,女性20 例;年齡35 歲~65歲,平均(50.52±2.52)歲。

對照組男性51 例,女性19 例;年齡36 歲~65歲,平均(50.85±2.798)歲。

兩組基線資料中進行比較,(P>0.05),差異無統計學意義。

納入標準:(1)實施腸鏡治療后均伴有延遲性出血情況者;(2)簽署知情同意書者。

排除標準:(1)年齡小于18 歲者;(2)存在心腦血管疾病、精神障礙等者。

1.2 方法

首先對延遲性出血的原因進行分析,包括禁食時間較短、未進行充分制動、合并其他基礎性疾病等,再展開針對性治療。

對照組采用保守治療:包括禁食制動、藥物治療等,再對止血效果進行觀察。

觀察組采用內鏡下止血方式:再次進入腸道行腸鏡檢查,對手術創面進行簡單沖洗后觀察創面,找到出血罪犯血管后予電凝止血處理,必要時再行鈦夾封閉創面,待出血停止后再次沖洗創面,觀察出血停止后退鏡。

術后處理:對患者實施手術治療后,還需要對患者進行術后護理,對患者實施腸鏡治療后,經過撤鏡后,需要對患者創面仔細檢查,從而保證患者創面完全關閉,術后飲食需要忌生冷、辛辣等,術后一天指導患者臥床休息,減少劇烈活動,醫生和護理人員需要告知患者加強營養,同時告知患者需要對糞便情況進行觀察[3]。

1.3 觀察指標

分析延遲性出血患者治療成功率(首次治療成功率、腸鏡下治療后止血成功率)、結腸鏡下病變活動性評分、炎癥因子水平、住院時間和治療費用、不良反應情況。

1.4 統計學方法

2 結果

2.1 治療結果的對比

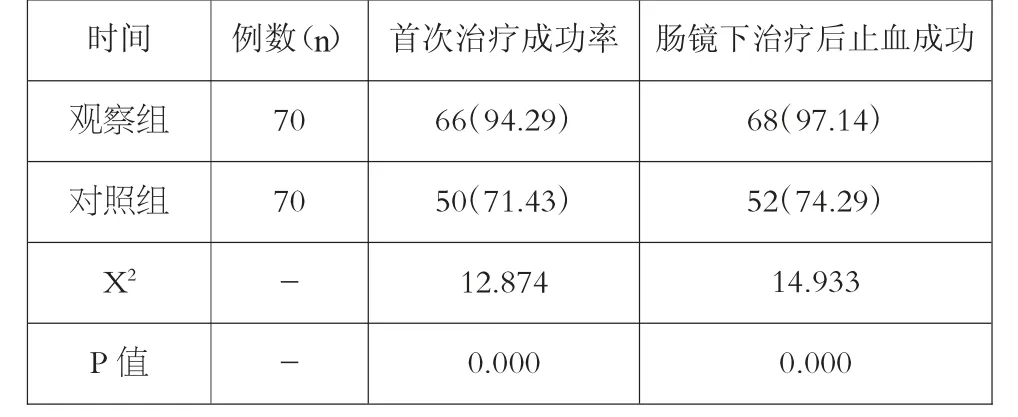

觀察組首次治療成功率、腸鏡下治療后止血成功率均高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 對比2 組治療成功情況(n,%)

2.2 對比結腸鏡下病變活動性評分

觀察組結腸鏡下病變活動性評分明顯低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 結腸鏡下病變活動性評分的對比(分)

2.3 對比2 組炎癥介質水平

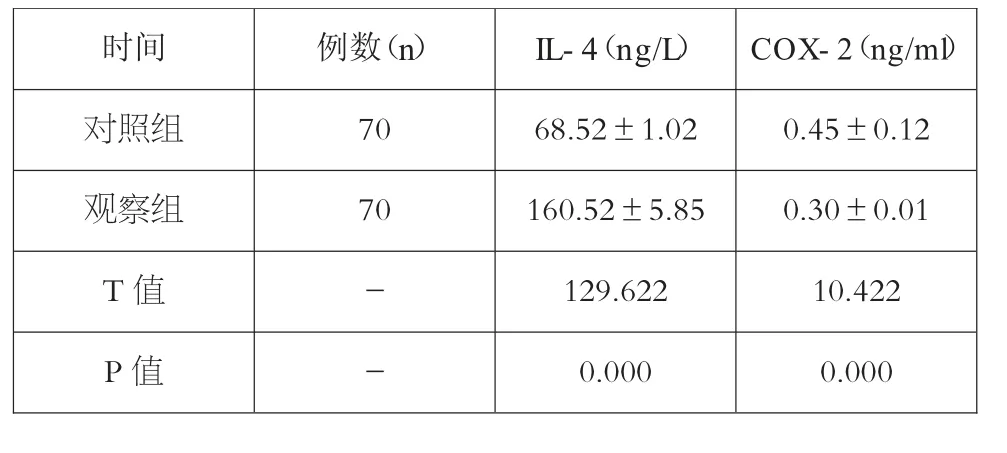

觀察組的IL-4 水平均高于對照組,COX-2 低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 比較2 組后炎癥介質水平

2.4 對比2 組治療指標

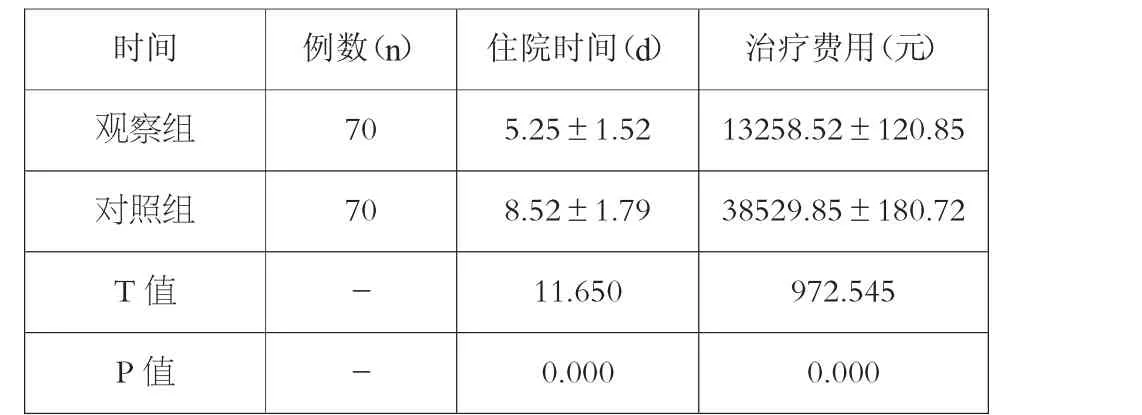

觀察組住院時間短于對照組、治療費用低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表4。

表4 比較2 組治療指標

2.5 兩組不良反應情況的對比

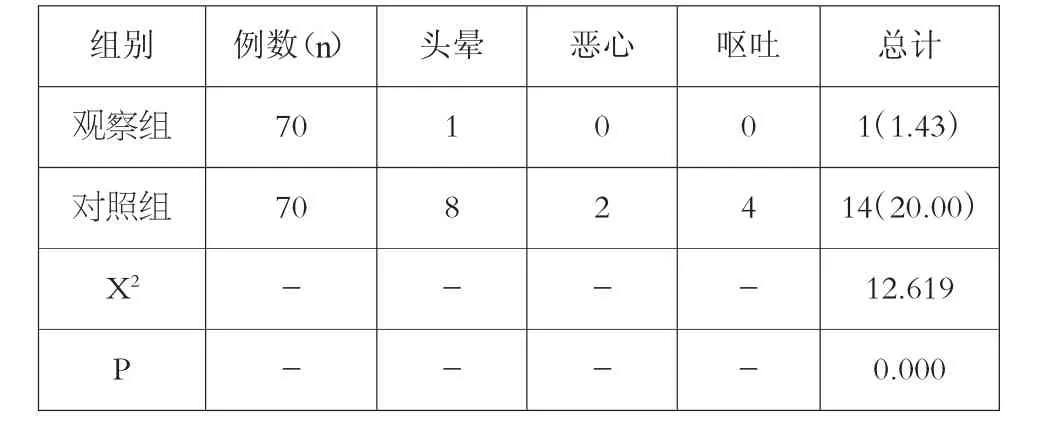

觀察組不良反應發生率低于對照組(P<0.05)。見表5。

表5 比較2 組不良反應(n;%)

3 討論

結腸病變一般需要通過病理活檢才能確診,臨床建議在電子結腸鏡下行病理活檢,明確診斷,以免延誤病情。由于變態反應和理化因子引起的結腸炎性病變,需要采用腸鏡治療,腸鏡治療具有操作方便、并發癥少、安全性高和其他的治療方式相比,醫療費用低等優勢。但是,部分結腸病變患者采用腸鏡治療后,容易發生延遲性出血情況,醫學研究顯示[4],延遲性出血患者在結腸病變后出現的概率較高,對于該類患者可以采用腸鏡下注射腎上腺素、圈夾縫合止血、鈦夾結扎等等。

本次研究發現,導致治療后延遲性出血和以下因素存在相關性:(1)基礎疾病可以對腸鏡治療后創面愈合造成影響,本次研究中存在合并潰瘍性結腸炎、慢性腎衰竭、冠心病患者,從而提示腸鏡手術前需要對患者病史進行詢問,對于患者制定腸鏡下手術方案,能減少治療后延遲性出血情況。(2)需要對于抗凝藥物使用高度重視,近年來存在心腦血管疾病患者采用抗凝藥物的比例不斷增加,容易導致患者經過腸鏡治療后發生延遲性出血。本次研究中部分患者由于風濕性心臟病置換心臟瓣膜后長期采用華法林口服,導致凝血酶原時間延長,在術后發生延遲性出血情況。(3)操作者的各種腸鏡治療處理水平和延遲性出血之間具有密切相關性,需要嚴格按照消化內鏡診療技術資質管理進行操作,能顯著降低腸鏡治療后延遲性出血情況。在對患者實施腸鏡治療的同時,可以應用多種腸鏡下止血方式,例如黏膜下注射1∶10000 腎上腺素,治療后采用圈夾縫合術,從而達到預防創面出血情況。在腸鏡止血治療中采用鈦夾夾閉,能取得有效止血效果。臨床工作中,對于腸鏡治療后發生延遲性出血患者,再次進行腸鏡下止血治療時,由于患者術后創面存在炎癥腫脹以及組織質地脆弱,鈦夾難以穩定的夾閉,可以應用圈夾縫合術。(4)病變的病理類型:病變性質為低度惡性以及惡性的病灶延遲性出血概率較大,在本次研究中患者的病理性質也存在低度惡性以及惡性,由于患者基底部組織血管較為豐富,多數患者實施腸鏡治療后容易發生延遲性出血風險,對于該類病變,為了避免腸鏡治療后發生延遲出血,需要對以下環節進行把握:在進行內鏡黏膜下剝離手術時,需要在患者病灶分離過程中進行充分止血,給予患者有效牢固創面封閉。對于結直腸隆起性病變實施腸鏡下治療,效果顯著,臨床優勢明確,但是需要對于腸鏡下延遲性出血情況高度重視,在臨床上,需要對結直腸病變特征進行把握,在腸鏡下精準治療,對創面有效處理[5],對于術后飲食管理環節進行強化,能顯著減少腸鏡治療后發生的延遲性出血情況。

若一旦發生延遲性出血情況,需要對患者采用急診腸鏡治療,并在內鏡下進行有效止血,并且對外科手術指征進行掌握,能取得顯著療效[6]。內鏡能夠仔細觀察患者的病灶情況,對出血部位進行明確,同時進行針對性的止血處理。在給予其內鏡治療的同時,應維持患者各項生命體征的平穩;內鏡檢查作為消化道出血的常用方式,其能夠提高診斷的準確性,再結合患者病情變化分析具體情況,從而對患者是否存在繼續出血情況進行準確判斷,而通過在內鏡下進行止血,能明確出血位置,從而進行針對性的止血,并且能夠保證止血徹底。通過在內鏡下止血,能夠使患者術后更快的恢復,縮短患者的住院時間,在一定程度上能夠減少醫療費用。

綜上所述,結腸病變腸鏡治療后延遲性出血進行診斷和治療,能夠有效預防出血情況,提高臨床療效,值得進一步推廣與探究。