重慶主城新區城鄉融合子系統耦合協調度時空演變及其影響因素

李南蘇維詞

(1.重慶師范大學地理與旅游學院,重慶 401331;2.貴州省山地研究所,貴州 貴陽 550001)

城市和村落是人類生活的主要聚落形式。城鄉關系是一定社會經濟條件下城市和鄉村之間通過相互作用、相互影響、相互制約所產生的普遍聯系與互動共生關系[1]。城鄉關系的內涵十分豐富,涉及城鄉經濟關系、社會關系、文化關系、階級關系、生態環境關系等諸多方面。亞當·斯密的“鄉村—城市”自然順序理論被看作是分析城鄉關系的起點[2]。隨后,西方學界以經濟學為基礎在多個學科領域中就“城鄉關系”的問題進行了探索[3]。1847年,馬克思、恩格斯在《共產主義原理》中首次提出了“城鄉融合”這一概念[4],馬克思和恩格斯認為,城市和鄉村因具有不同的生產力水平而導致了城鄉對立,只有通過城鄉融合才能提高生產力水平、消除私有制弊端以消滅城鄉對立,從而使城鄉逐步走向融合[5]。新中國成立以來,我國的城鄉關系主要經歷了4個階段:城鄉分離階段,城鄉二元經濟體制破冰階段,城鄉統籌協調發展,城鄉融合發展階段。國內關于城鄉關系的論述也呈現出由“城鄉統籌發展”到“城鄉一體化”再到“城鄉融合發展”的動態演變[6],學者們就城鄉一體化、新型城鎮化[9]、城鄉融合[10]等內容進行了大量的實證研究。2019年5月,中共中央國務院發布的《關于建立健全城鄉融合發展體制機制和政策體系的意見》中指出,要“牢牢把握城鄉融合發展正確方向,構建促進城鄉相互融合和協同發展的體制機制”。城鄉融合發展作為新時期中國城鄉關系的重要組成,近年來,以“城鄉融合”為主題的研究成果十分豐碩。綜合現有的研究成果來看,國內關于城鄉融合發展水平的研究多從全國、省、市等較大尺度展開,涉及縣域等小尺度的研究較少;研究區多選擇長三角、珠三角、華北等地區,關于西南地區城鄉融合發展水平的研究較少;研究方法上,學者們普遍先從城鄉空間、經濟、社會、生態等多方面選擇指標,以此構建城鄉融合發展水平評價指標體系,再使用綜合指數法,測算城鄉融合發展綜合水平指數,并以此代表城鄉融合整體發展水平,雖然這可以在一定程度上體現某地區城鄉融合的整體水平,但無法揭示該地區城鄉空間、經濟、社會、生態等各子系統在城鄉融合的過程中是否達到了協調發展。因此本文在測算城鄉融合發展綜合水平指數的基礎上,還將探測城鄉融合子系統間的耦合協調狀態。

1 研究區域概況

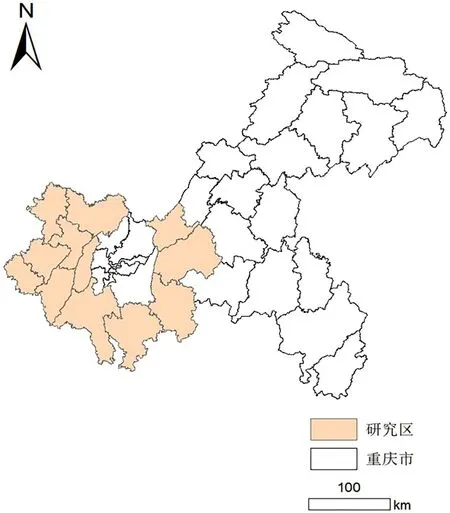

2020年5月9日,重慶市召開重慶主城都市區工作座談會,宣布重慶主城區將由現有的9區擴容為21區。本文選擇新增的12主城新區,即合川區、銅梁區、璧山區、永川區、江津區、綦江區、南川區、涪陵區、長壽區、大足區、潼南區、榮昌區等12個區為研究對象(因另外主城9區城鎮化率大多在90%以上,城鄉融合基本完成,不再考慮作為研究對象)。主城12新區總面積2.32萬km2,占重慶總面積的28.16%,常住人口1114萬,占重慶總常住人口的35.67%;地處E105°17′~107°43′,N28°27′~30°26′,亞熱帶濕潤季風氣候,位于川東平行嶺谷向川中方山丘陵過渡地區,見圖1。

2 數據來源與處理

2.1 數據來源與指標體系的構建

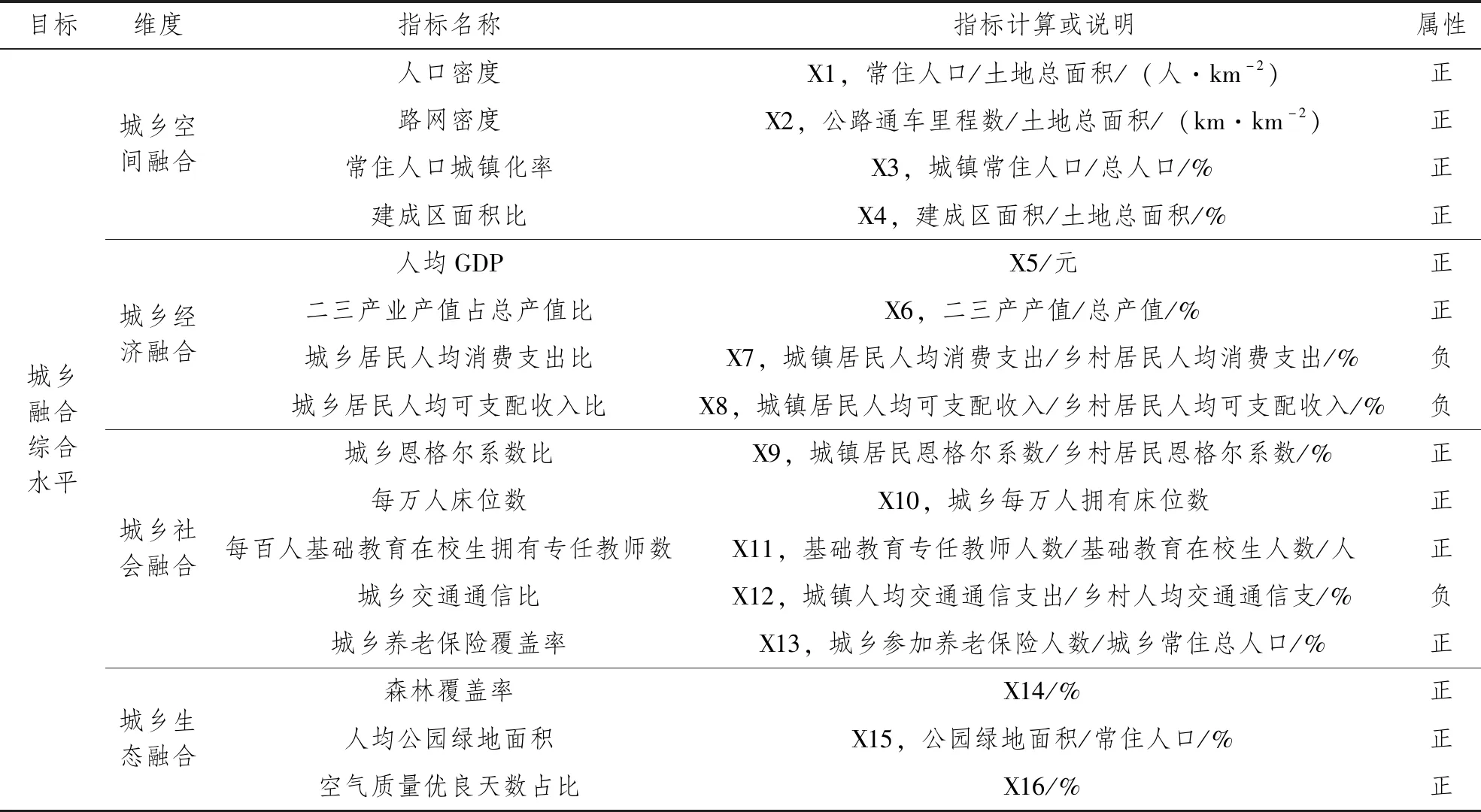

城鄉融合涉及城鄉空間、經濟、社會、生態、要素等各方面的融合。根據現有研究,在數據可獲得的基礎上選取研究區2010—2019年面板數據,構建城鄉融合發展水平評價指標體系,見表1。

圖1 重慶主城12新區空間范圍

表1 重慶主城12新區城鄉融合發展水平評價指標體系

2.2 研究方法

2.2.1 均方差決策法

先采用極差標準化法對各子系統中的指標進行標準化處理,以消除數據量綱的影響,再采用均方差決策法確定各項指標權重,表達式:

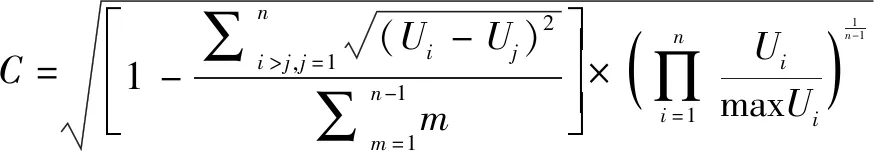

2.2.2 耦合協調度模型

采用王淑佳等[11]學者對傳統耦合度模型進行修正后的新模型,用以探討城鄉融合各子系統間的耦合協調狀況。

式中,T為城鄉融合綜合水平評價指數;αi表示4個子系統的權重,本文認為4個子系統同樣重要,因此α1=α2=α3=α4=1/4;D為耦合協調度,D∈[0,1],D越大,表示城鄉融合系統的協調發展水平越高,反之則越低。

2.2.3 地理探測器模型

運用地理探測器[12]因子探測部分探究研究區城鄉融合系統耦合協調度Y與影響因子X之間的關系,模型:

3 城鄉融合發展水平測算與分析

據均方差決策法計算,得到2010—2019年重慶主城新區城鄉融合水平綜合得分,結果如表2所示。

表2 重慶主城12新區城鄉融合綜合水平指數及各子系統融合指數

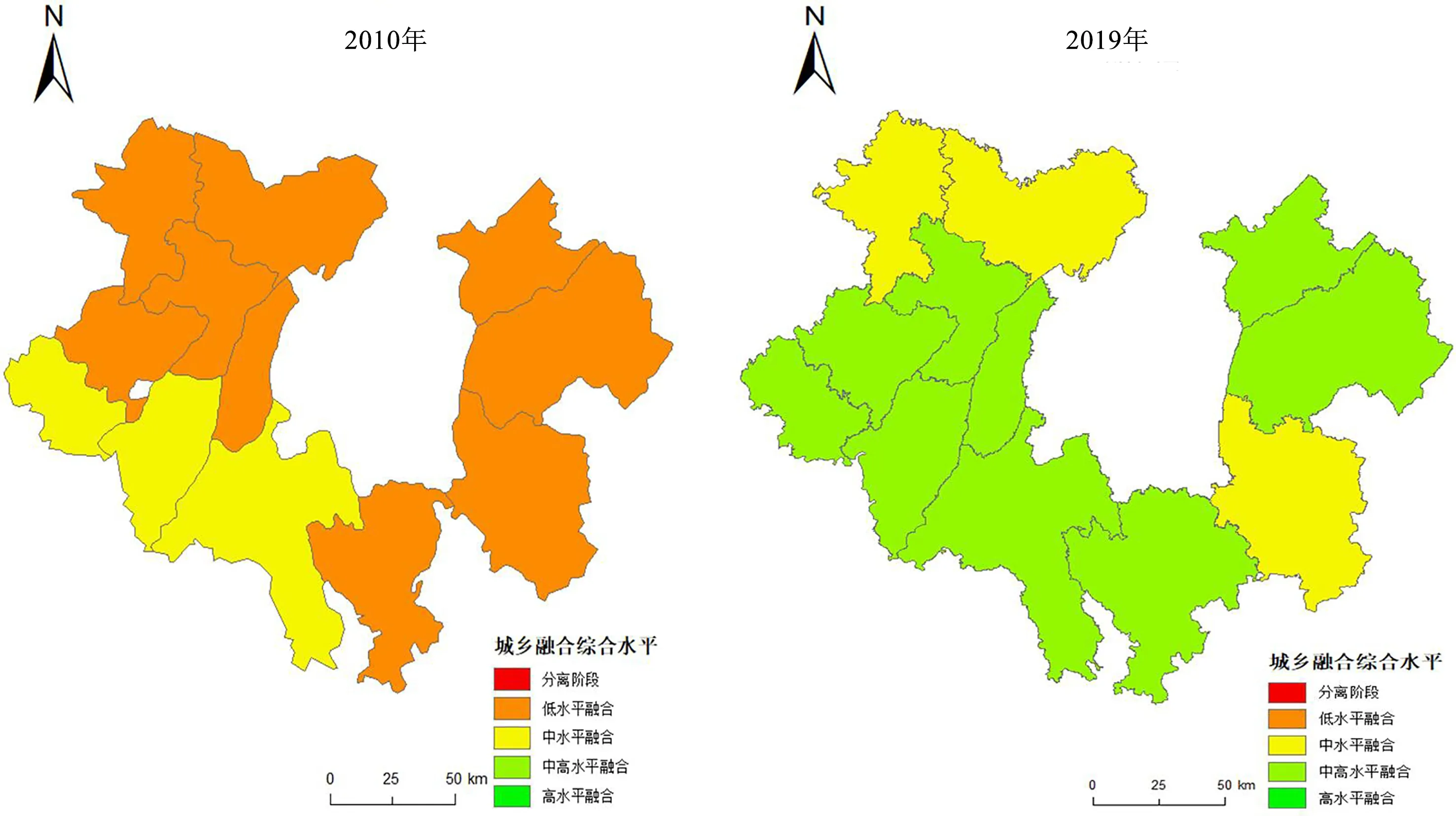

由表2可知,2010—2019年,研究區城鄉融合發展水平總體上呈向好趨勢,城鄉融合綜合水平指數從0.3542增長為0.6642,年平均增長速度為7.24%。結合相關研究[13],立足研究區城鄉融合發展的實際情況,將城鄉融合發展分為5個階段:城鄉分離階段(0-0.2]、城鄉低水平融合(0.2-0.4]、城鄉中水平融合(0.4-0.6]、城鄉中高水平融合(0.6-0.8]、城鄉高水平融合(0.8-1],并以此得到主城新區各區城鄉融合發展的時空分布圖,見圖2。

圖2 2010年和2019年重慶主城12新區城鄉融合發展綜合水平

2010年,重慶主城新區12區城鄉融合發展水平整體較低,其中榮昌縣、永川區和江津區達到城鄉中水平融合階段,其余9個區縣均處于城鄉融低水平階段。2019年,12區的城鄉融合綜合水平都有明顯提升,但未出現高水平融合區,整體屬于中高水平融合發展狀態,但南川區、潼南區和合川區等區縣城鄉融合發展水平較低。其中南川區位于四川盆地與云貴高原過渡地帶,地貌以山地為主,地形起伏較大,生態脆弱,人口密度較低,交通通達度較低。同時,南川區與潼南區產業結構仍以第一二產業為主,人均地區生產總值較低且城鄉收入差距較大。合川區常住人口較多,社會保障體系壓力過大導致其城鄉社會融合發展不足。長壽區、涪陵區、綦江區、江津區、永川區、璧山區、銅梁區、大足區、榮昌區等9區皆處于城鄉融合中高水平階段。其中,重慶市政府于2011年對大足區和綦江區進行行政區劃調整,行政區劃的調整、經開區的設立,使大足區與綦江區獲得了更多的政策支持、縮小了城鄉居民收入差距、調整了城鄉人口結構,兩區的城鄉融合綜合水平指數也有了大幅提升,2019年兩區綜合水平指數分別為0.6490、0.6450。璧山區緊鄰主城九區,受主城輻射帶動作用明顯,10a間城鄉融合綜合水平指數年均增速為8.31%。長壽區、涪陵區、榮昌區、江津區、永川區、銅梁區等6區旅游資源豐富或農業經濟基礎良好,因旅游業或綠色農業的發展而促進其城鄉融合發展水平有了一定提升。

4 城鄉融合子系統耦合協調度時空格局演化

4.1 耦合協調度呈波動增長態勢

經城鄉融合系統耦合協調度模型測算,得出2010—2019年重慶主城新區各年城鄉融合各子系統間的耦合度與耦合協調度均值,見圖3。根據已有研究[14,15]將耦合類型劃分為4個階段:低水平耦合階段(0,0.3]、拮抗階段(0.3,0.5]、磨合階段(0.5,0.8]、高水平耦合(0.8,1];將協調類型劃分為5個階段:嚴重失調階段(0,0.2]、輕度失調階段(0.2,0.4]、基本協調階段(0.4,0.6]、中度協調階段(0.6,0.8]、高度協調階段(0.8,1]。

圖3 2010—2019年重慶主城12新區城鄉融合子系統耦合度

由圖3可知,10a間研究區城鄉融合4個子系統間的耦合度及協調度均呈波動上升趨勢。2010年,研究區城鄉融合子系統耦合類型主要為磨合階段,協調類型主要為基本協調;到2019年,城鄉融合子系統的主要耦合類型轉變為高水平耦合,主要的協調類型轉變為中度協調。說明隨著社會經濟的發展,各區縣城鄉融合內部各子系統間的相互作用有所加強。

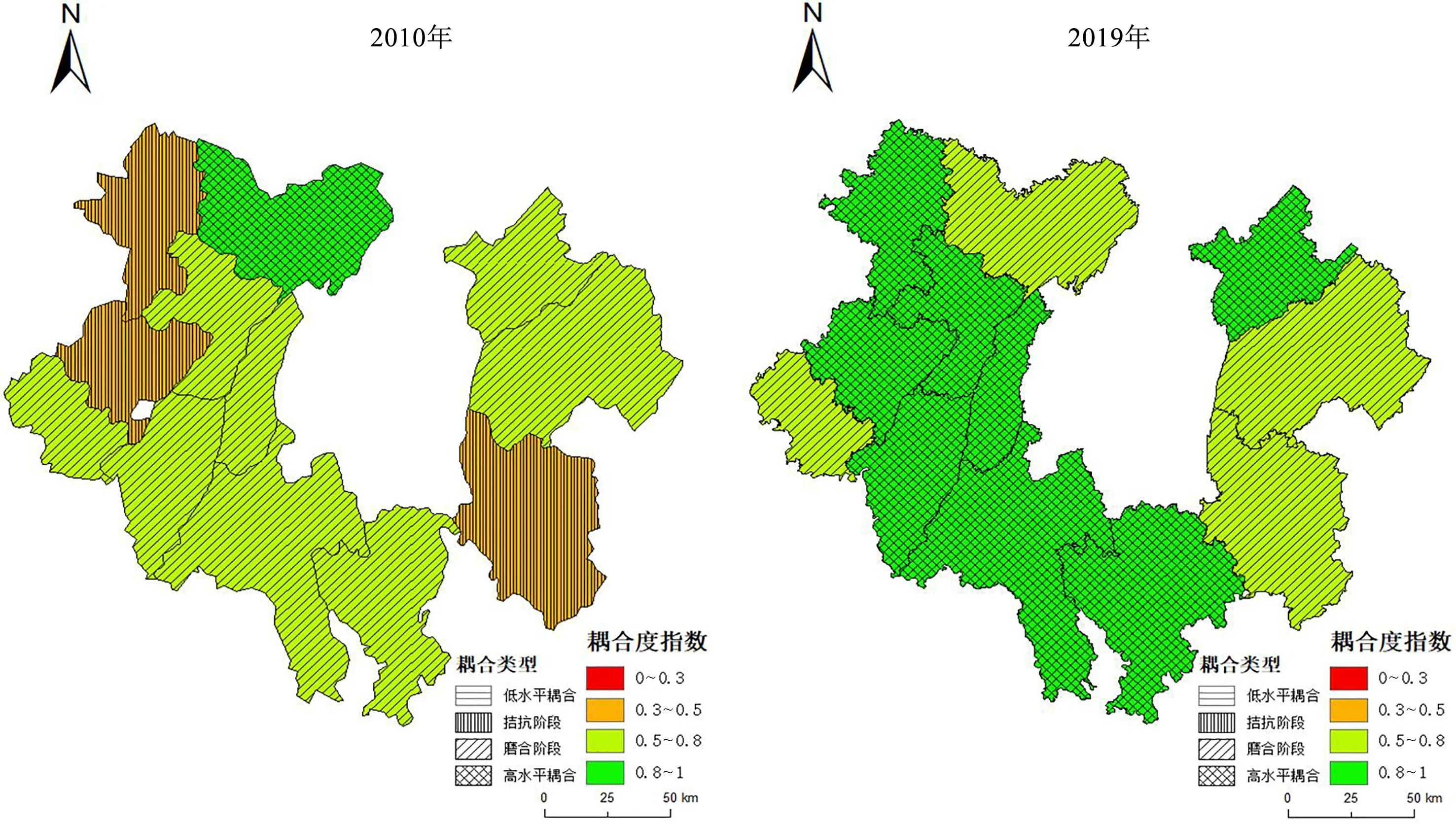

4.2 城鄉融合子系統耦合度時空演變特征

結合重慶主城新區城鄉融合子系統間耦合度的變化特征來看,其發展歷程可分為2個階段。2010—2017年,這一時期研究區城鄉融合子系統耦合度呈緩慢上升趨勢。2010年,研究區各區縣的耦合度類型整體處于磨合階段,表明這一時期的研究區整體上已經脫離了城鄉無序分離階段,城鄉各子系統間已經出現相互作用,但處于拮抗階段的3個區縣的各子系統差異性較大,合川區因其4個子系統發展現狀較均衡而成為唯一的高水平耦合地區。2017—2019年,這一時期內研究區各區縣城鄉融合子系統的耦合度類型整體處于高水平磨合。2018年,研究區各區縣城鄉融合子系統的耦合度較2017年有所下降,此階段中城鄉社會融合發展速度降低是造成其耦合度下降的主要原因;2019年其耦合度再次出現緩慢上升趨勢,與2017年相比,2019年研究區內處于高水平耦合狀態的區縣數量由9個降為8個,其中,榮昌區在這一階段里城鄉社會融合水平下降了2.55%,導致其耦合度類型從高水平耦合降為磨合階段,涪陵區在這一時期因城鄉空間、社會融合水平的增長速度遠低于城鄉經濟融合水平的增長速度,使其城鄉融合各子系統間差異性擴大,其耦合度從2017年的0.8526降為0.7919,耦合類型回到磨合階段,綦江區因城鄉經濟、生態融合水平均有了較大增長,其耦合度類型從磨合階段上升為高水平耦合,南川區與合川區的耦合類型仍處于磨合階段。

2010年,研究區各區縣城鄉融合子系統的耦合度在空間上無明顯的地域劃分;2019年,研究區城鄉融合子系統耦合度在空間上總體呈現出“西高東低”的趨勢,見圖4。

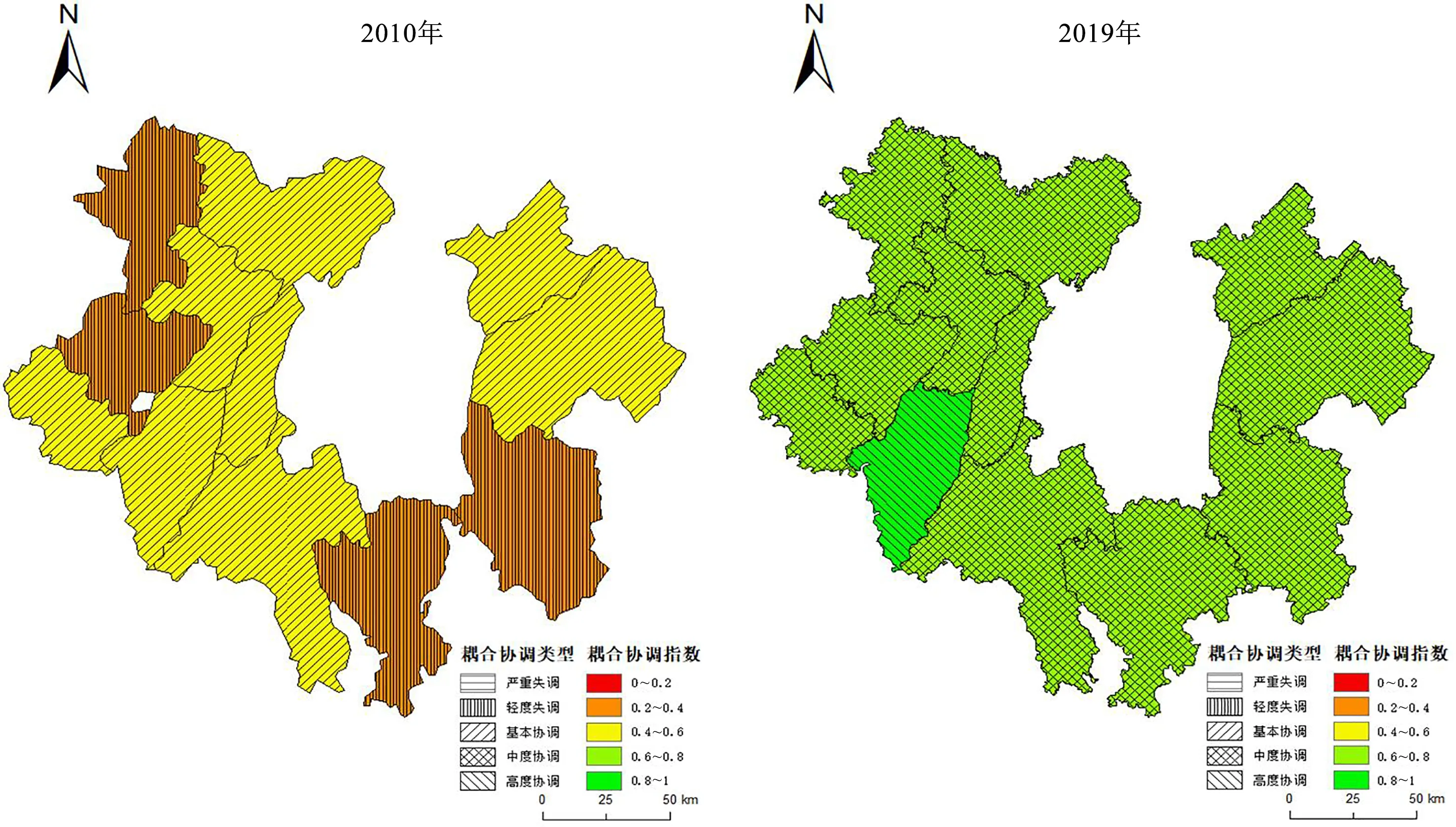

4.3 城鄉融合子系統協調度時空演變特征

2010—2019年,重慶主城新區各區縣城鄉融合子系統的協調度增長速度較快,年均增速為3.96%,表明10a間各區縣城鄉融合4個子系統間趨于協調。2010年,12新區中協調類型處于輕度失調類型的區縣有潼南縣、南川區、綦江縣、大足縣,結合各區縣相應耦合度指數來看,除綦江縣以外,其余3個區縣耦合類型均處于拮抗階段;其中,雖然綦江縣的耦合類型已處于磨合階段,但其耦合度指數較低僅為0.5026,表明以上4個區縣城鄉融合各子系統仍存在較大發展差距。同一時期,12新區中其余8個區縣的協調類型皆處于基本協調狀態。2019年,研究區城鄉融合子系統的協調類型整體處于中度協調狀態。其中,南川區處于基本協調類型;永川區處于高度協調類型;其余10區均處于中度協調類型。南川區因城鄉社會、生態融合水平增速遠不及城鄉空間、經濟融合水平的增長速度,導致其城鄉融合耦合協調度稍低。大足縣、綦江縣和潼南縣等3縣通過撤縣建區、政府政策資金支持、大力發展旅游產業、生態農業等手段,促進了城鄉發展,城鄉差距進一步縮小,其城鄉發展耦合協調指數分別增加了0.3440、0.3485、0.4216,此3縣的協調類型也均從2010年的輕度失調轉變為2019年的高度協調。永川區由于城鄉經濟社會基礎較好,且10a間其城鄉融合系統內各子系統間增幅差距較小,因此成為2019年唯一一個城鄉融合子系統間高度協調的區縣。

圖4 2010年和2019年重慶主城12新區城鄉融合子系統耦合度

2010年,研究區城鄉融合子系統的協調度呈現“東北、西南高”“西北、東南低”的特征,見圖5。位于東南方向的南川區、綦江縣和位于西北方向潼南縣、大足縣協調度較低,其余8個區縣的協調度較高。2019年,研究區內各區縣城鄉融合系統耦合協調度指數差異較小,無明顯空間分異特征。

圖5 2010年和2019年重慶主城12新區城鄉融合系統耦合協調度

5 城鄉融合子系統耦合協調發展的影響因素

5.1 影響因素指標體系構建

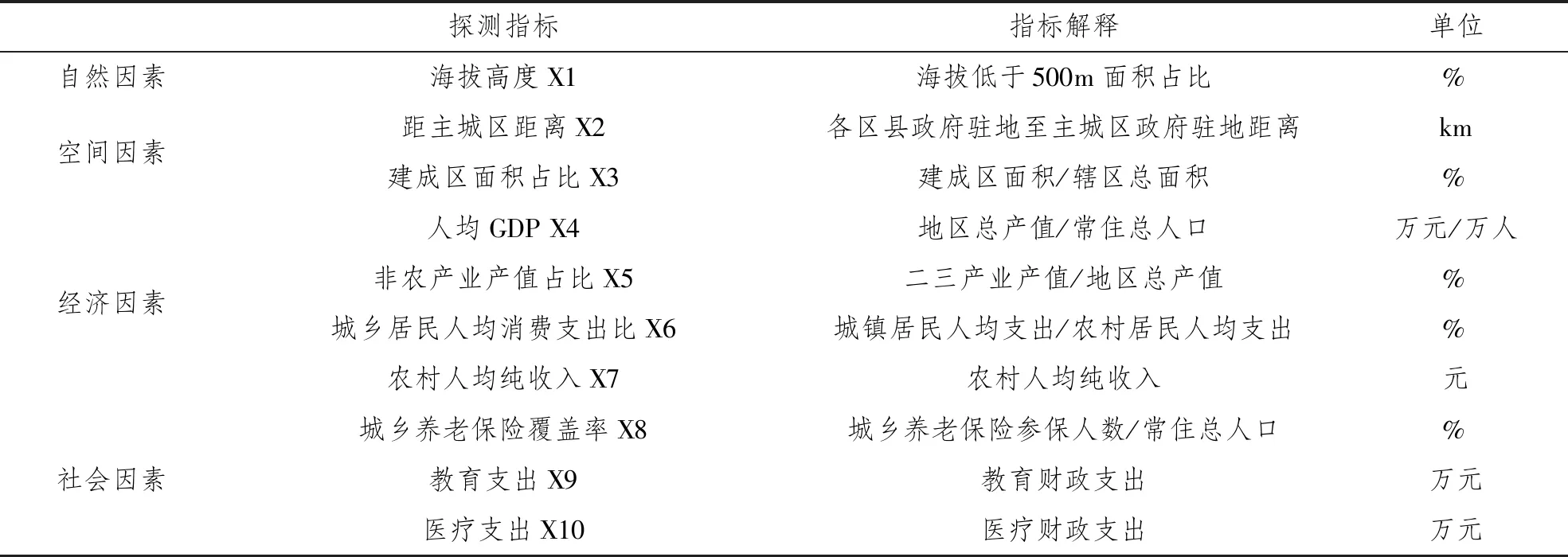

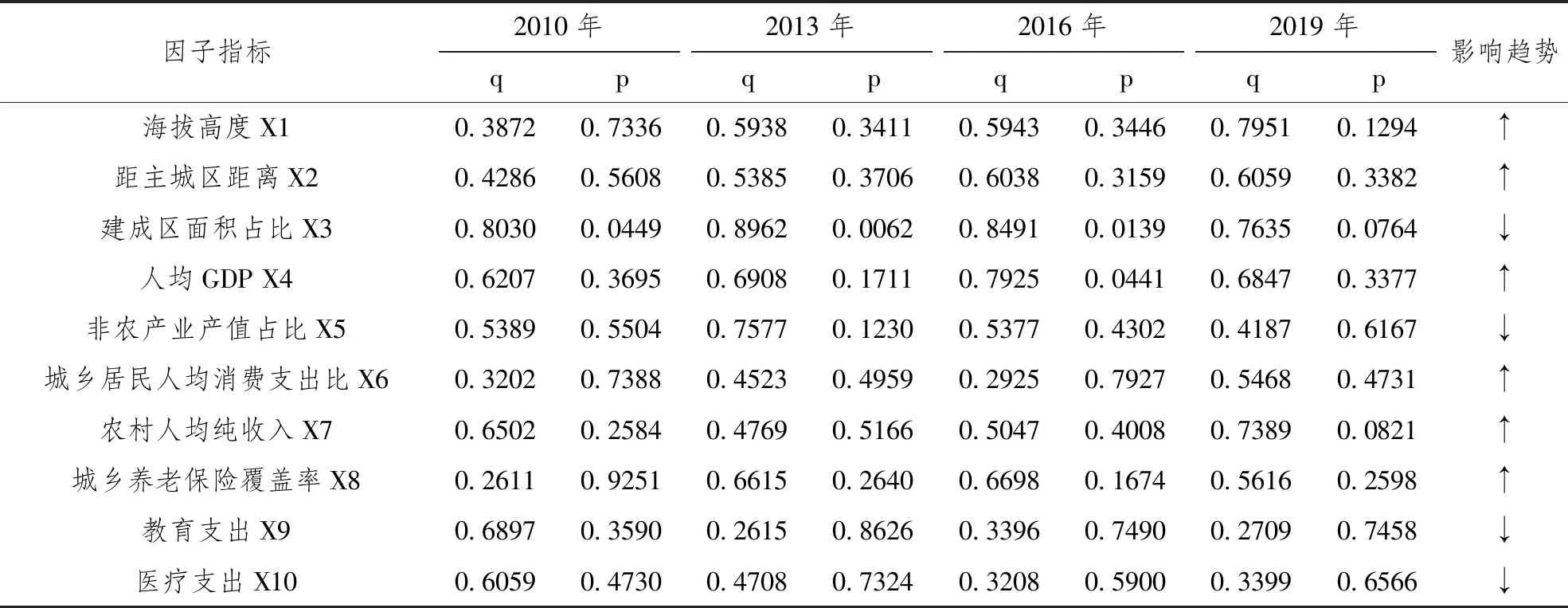

結合已有研究和縣域數據的可獲得性,從自然因素、空間因素、經濟因素和社會因素等4個方面選取10個指標,構建重慶主城新區城鄉融合子系統耦合協調發展影響因素評價指標體系,見表3,并利用地理探測器進行探測,結果如表4。

5.2 影響因素分析

由表4可知,不同年份中10個因子對研究區內城鄉融合子系統的耦合協調度的影響程度有所差異。

研究區整體地勢東高西低,海拔高度作為重要的自然要素,其q值從2010年的0.3872上升為2019年的0.7951,是影響城鄉融合系統耦合協調的重要因素。海拔較高、地勢起伏較大的自然特征,會在一定程度上影響區域交通通達性、限制區域產業和城鎮化的發展,如南川區、綦江區等區縣因其轄區內海拔較高、坡度較大,導致其城鄉空間融合水平略低于同時期的其他區縣,并進一步影響其城鄉融合子系統的整體耦合協調度。此外,地勢起伏較大也會導致區域生態環境脆弱,加劇水土流失等情況,不利于城鄉協調發展。

表3 重慶主城新區城鄉融合子系統耦合協調發展的影響因素評價指標體系

表4 重慶主城新區城鄉融合子系統耦合協調發展的影響因素探測結果

距主城區距離反映了主城9區的輻射帶動作用,其影響力q值呈上升趨勢。離主城區較近的區縣,如璧山區、江津區等在主城區空間溢出效應影響下,受主城9區輻射帶動作用明顯,其城鄉融合發展水平較高,耦合協調度較好。雖然建成區面積占比對城鄉融合協調發展的影響力水平總體呈波動下降趨勢,但其2019年的q值仍較高,表示其仍然是重要的影響因素。如長壽區、永川區、涪陵區等區縣,由于自身發展歷史較長、社會經濟基礎較好,建成區的不斷擴展,有利于其區域內的資金、技術等要素流向農村地區,縮小城鄉差距,從而促進其城鄉融合子系統的耦合協調。

經濟因素的4個因子中,除非農產業產值占比以外,其他3因子的q值在10a間都呈波動上升趨勢。非農產業產值占比的q值雖有所下降,但其多年平均值為0.5632,表明該因子在10a間對各個區縣城鄉融合子系統的耦合協調度有一定影響。地區的發展總是首先體現在經濟方面,如潼南區、大足區等社會經濟基礎較薄弱的區縣,10a間隨著經濟發展,地區經濟實力整體上有了較大提升,城鄉居民收入差距不斷縮小,經濟融合子系統增速較快,帶動了區縣城鄉融合各子系統間耦合協調度的提升,促進了地區城鄉融合的耦合協調。

城鄉養老保險覆蓋率、教育支出、醫療支出等可從不同方面衡量一個地區社會保障體系的完備程度。教育支出、醫療支出兩因子的q值均呈波動下降趨勢;城鄉養老保險覆蓋率的q值在10a間呈波動上升趨勢,其多年平均值為0.5385。表明城鄉養老保險覆蓋率成為影響城鄉社會保障體系存在差異的主要原因,提高城鄉養老保險覆蓋率將有利于促進地區城鄉融合系統的耦合協調。

從時間演變而言,10個因子中,海拔高度、距主城區距離、人均GDP、城鄉居民人均消費支出比、農村人均純收入、城鄉養老保險覆蓋率等6個因子的q值在探測的過程中呈波動上升趨勢,其余4個因子的q值則呈波動下降趨勢。從整體而言,自然因素、空間因素和經濟因素對重慶主城12新區城鄉融合子系統的耦合協調度的影響較大;社會因素對其影響力相對較小,且影響力在總體上呈下降趨勢。

6 結論與討論

6.1 結論

2010—2019年,重慶主城12新區城鄉融合發展水平總體上呈向好趨勢,城鄉融合綜合水平指數從0.3542上升為0.6642,年均增長率為7.23%。2010年,12新區中有9個區縣處于低水平融合階段,僅有3個區縣達到中水平融合階段;到2019年,12新區中處于中水平融合階段的區縣有3個,其余9個區縣均達到中高水平融合階段。

10a間,研究區城鄉融合子系統的耦合度和耦合協調度均呈波動上升,城鄉融合子系統協調度從0.5370上升為0.7620。2010年,主城12新區城鄉融合系統耦合類型主要為磨合階段,協調類型主要為基本協調;2019年,城鄉融合系統耦合類型主要為高水平耦合,協調類型主要為中度協調。空間上,主城12新區各區縣城鄉融合子系統耦合度和耦合協調度較高的區域主要集中在其西部。

10a間,社會因素對研究區城鄉融合子系統耦合協調度的影響作用呈下降趨勢,自然因素、空間因素對其產生的影響作用呈上升趨勢;人均GDP、農村居民人均純收入等經濟因素始終是影響主城12新區城鄉融合子系統的耦合協調度的重要影響因素。

6.2 討論

城市和鄉村是架構在地理空間之上的有機整體,城鄉發展不平衡、農村發展不充分等非均衡性問題必將影響社會經濟可持續發展。重慶主城12新區作為重慶未來的重點發展地區,研究其城鄉融合的現狀及發展趨勢,將為重慶其他區縣的城鄉發展提供一定的參考依據。但研究仍存在一些不足,城鄉融合涉及城鄉發展的各個方面,研究雖從城鄉空間融合、經濟融合、社會融合、生態融合等4個方面對城鄉融合發展問題進行了研究,但相關指標體系不夠完善,如何選取更具有代表性的指標等尚需討論;城鄉關系處于不斷變化過程中,本文的研究期較短,有待在后續的研究中加以改進。