基于村民使用后滿意度的鄉村公共空間景觀提升研究

——以寧鄉市箭樓村美麗屋場建設為例

游嵐 熊輝

(湖南農業大學風景園林與藝術設計學院,湖南 長沙 410000)

1 研究背景及意義

目前我國正處在“十四五”期間全面鄉村振興的關鍵攻堅時期,鄉村公共空間作為鄉村人居環境的重要組成部分,是測度農村宜居宜業重要環節。鄉村公共空間是指村民可以進行日常生活交往活動[1],主要為娛樂休閑、情感交流等功能活動的戶外空間場所,場所類型主要包括街道巷弄、廣場空地、公共綠地等,具有復合、聚集、公共、多樣等特征[2]。公共空間景觀設計是風景園林學科介入鄉村公共空間優化、助力鄉村振興的重要方式。風景園林師基于鄉村人居環境相關理論,利用景觀設計手法可以創造出實用性、美觀性和生態性的公共空間形態[3,4]。常見的鄉村公共空間景觀要素主要包括綠化植被、道路停車、小品設施等。鄉村公共空間景觀作為鄉村景觀的重要部分,應是承載鄉愁的主要場所。因此,作為美麗鄉村建設的重點,優化公共空間景觀,形成整體美麗宜居的生活環境,在提升鄉村形象、維系鄰里關系、傳承地域文化、構建和諧社會等方面都有著積極的作用與意義[5]。

村民是鄉村公共空間的實際使用者,對公共空間景觀的需求和要求日益增長。但目前部分建成的公共空間在后續使用過程中,仍存在公共設施數量較少、功能較為單一等問題。其原因是在設計過程中忽視或錯估村民使用情況的分析,沒有滿足村民的實際需求。村民使用后滿意度評價將設計師與村民連接起來,重視村民的使用感受,通過對村民在建成環境中使用情況的反饋總結,使設計更加優化,在更好地滿足村民需求的同時,提高使用者的參與度[6]。本文從村民角度出發,對箭樓村基本情況以及公共空間景觀改造現狀進行概括,運用調查問卷統計分析并結合評分法,對箭樓村公共空間的滿意度情況進行分析,從而了解村民對公共空間的具體使用情況,對其存在的問題進行歸納,并提出相應的改善提升策略,以期為今后鄉村公共空間景觀的調整提供相關參考。

2 箭樓村美麗屋場公共空間景觀提升基本概況

2.1 箭樓村概況

箭樓村位于湖南省長沙市寧鄉縣東北部,東與望城接壤,南接坪石,西抵關山,北鄰溈水河。公路網絡較發達、交通便捷,區位優勢明顯。村莊形成平原河流的線狀空間布局,重要的空間節點以及建筑組團都以道路為中心展開。內部主干道水泥路為主,部分道路基質較差;村中連接干道、進入住宅和村落聚居點的小型水泥道路,路況較差且狹窄。停車及基礎公共服務設施建設存在不足。鄰里之間的戶外聚集空間、互動空間缺失。整體植被風貌沒有形成,空間暴露,遮蔽率不高,植物景觀單一,夏天的停留性嚴重欠缺,道路綠化缺少道路行道樹配置、郁閉度差。

2.2 箭樓村美麗屋場公共空間景觀改造情況

在箭樓村美麗屋場公共空間景觀改造的前期,為使設計更加符合全體村民意愿,表達村民訴求,解決村民實際問題。采用調查問卷和訪談法對鄉村公共空間與村民需求等信息進行了實地調研,得出以下改造建議。

2.2.1 針對道路基礎設施改造

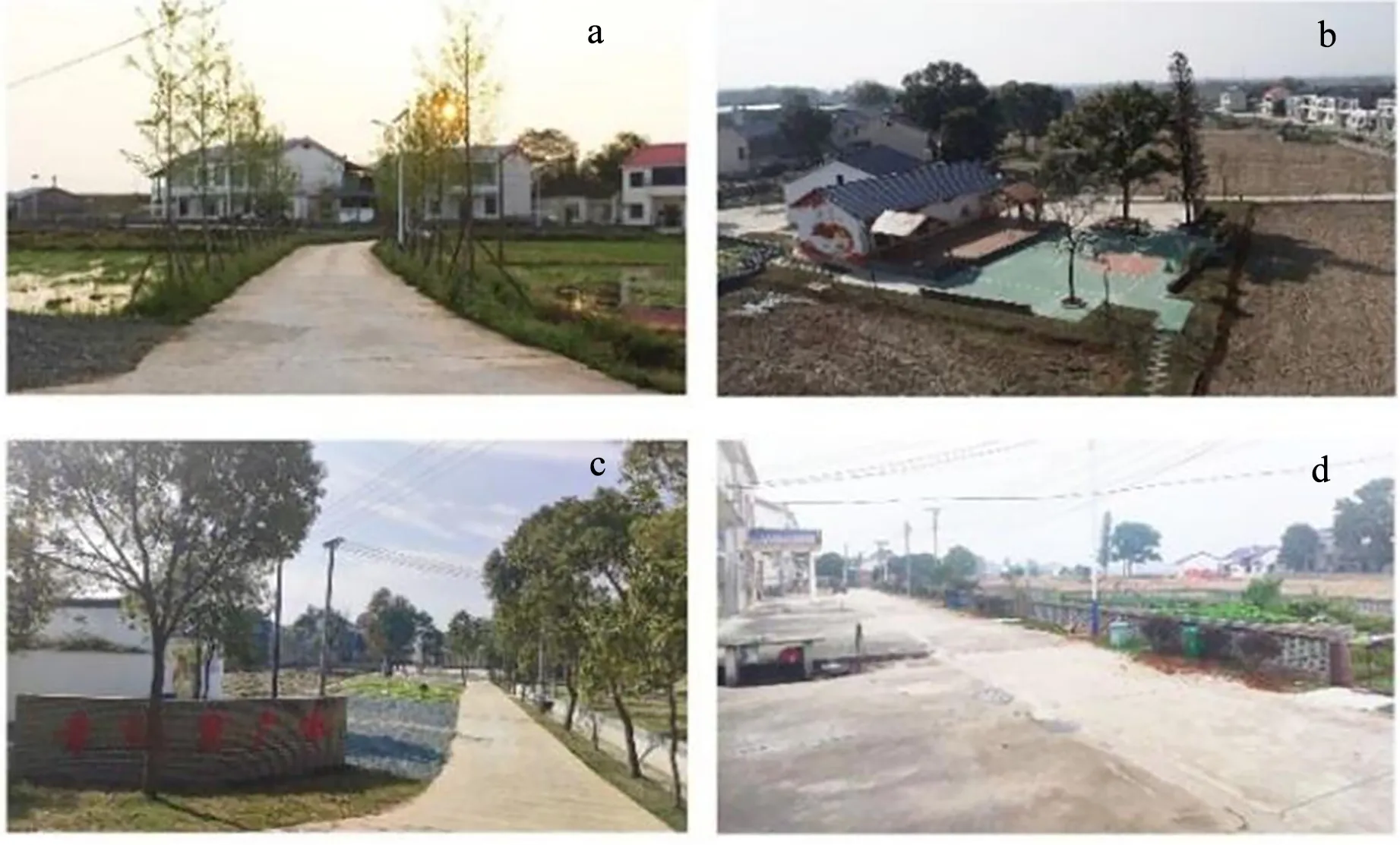

村莊主干道路紅線寬度為6m,在現狀水泥路面的基礎上,進行瀝青處理。次干道路紅線寬度為4m,結合道路現狀進行建設。村組內聯系小路,道路寬度不做硬性要求,尊重現狀以整治為主,紅線寬度為1~3m,可采用石料、砂石鋪筑等進行硬化。對主干道、次干道、村組內聯系小路進行亮化,沿路布置太陽能路燈,間距為20~30m,見圖1a。

圖1 公共空間景觀改造現狀

2.2.2 針對節點空間的景觀改造

在村內增加村民活動廣場和黨建文化廣場。村民活動廣場,在功能布局上分為停車、健身運動、菜園觀賞、休憩娛樂等區域,以適應不同使用時期的場地功能轉換,保留原場地要素,如菜地、水體、排水溝及廢棄建筑等,增加休憩場地、休息坐凳、健身設施、生態停車場等公共設施,打造一個集健身、娛樂、休閑于一體的活動廣場。黨建文化廣場,在功能布局上分為健身運動、文化活動、休憩娛樂、黨史科普等區域,增加矮墻坐凳、籃球場、黨建墻、文化戲臺等公共基礎設施,打造一個集黨性教育、黨史教學、娛樂休閑為一體、延續村落歷史文脈的綜合性廣場。其他節點空間,如農宅周邊等,進行場地清理,并配置相應的公共服務設施,見圖1b、圖1c。

2.2.3 針對綠地空間的景觀改造

增加道路綠化景觀,沿線兩側各栽植景觀樹,將道路沿線建設成綠蔭走廊,道路兩旁植被綠化選用水杉、銀杏等行道樹。綠地空間可以種上蔬菜、花卉、果樹等植物,如琵琶、楊梅、柚子、柑橘等果樹,櫻花、李、桃、紫薇等開花植物。使得綠化景觀整潔又美觀,通過不同植物的組合交相輝映,將村舍等藏于植物景觀之中營造美好的鄉村植物景觀,活化鄉村空間,見圖1d。

3 箭樓村美麗屋場村民使用后滿意度調查

3.1 調查方法

村民使用后滿意度采用調查問卷統計分析并結合評分法。評分法,讓村民對公共空間各個部分在1~5中選擇自然數進行使用滿意情況打分,然后根據匯總分數進行平均分的計算,并劃分區間以1~2分、2~3分、3~4分、4~5分、5分及以上表示很不滿意、不滿意、一般、滿意、非常滿意5個等級[7]。本次調研以戶為調查單位發放100份有效問卷,回收問卷80份,有效問卷78份,有效率為97.5%。

3.2 村民基本信息調查結果

根據調查統計結果顯示,在性別方面男女比例為1∶1.36。現階段村民大部分以中老年人為主,村內年輕勞動力缺乏,空心村問題嚴重,缺乏必要勞動力,其中50~69歲的中老年人有50%;70歲以上的老年人有34.62%;村民收入有55.7%來自外出務工,且部分村民長期居住在外。

3.3 村民對公共空間景觀使用后滿意度調查結果與分析

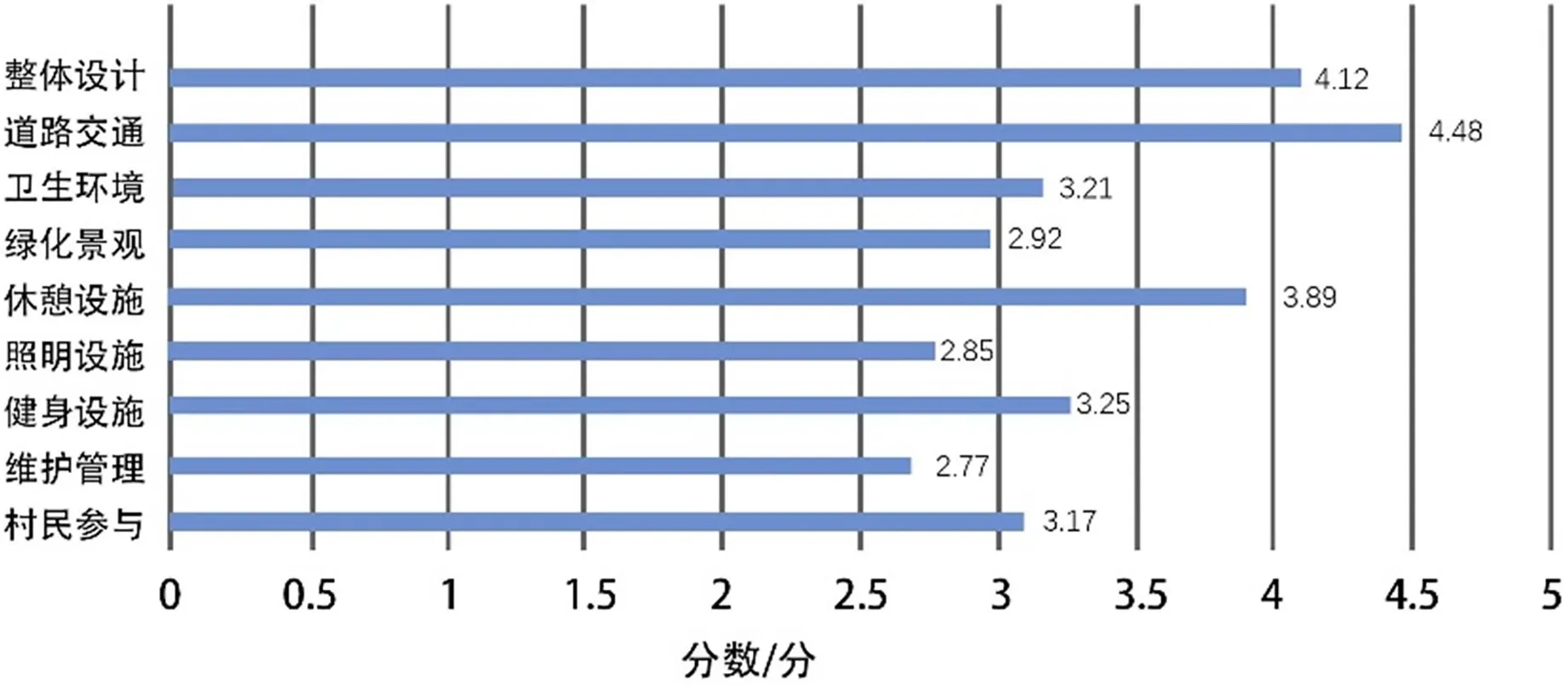

本文采用問卷調查和評分法,對得分進行匯總,計算出平均分。精確到0.01,見圖2。其中總體設計、道路交通在4~5分(滿意);衛生環境、休憩設施、照明設施、村民參與在3~4分(一般);但綠化景觀、健身設施、維護與管理僅在2~3分(不滿意)。整體來看,道路交通獲得最高分,維護與管理獲得最低分,而公共空間總體設計分達4.12分(滿意)。通過調查分析,村民對于建成公共空間景觀的新面貌表示滿意。照明設施較完善,在夜間能給村民提供良好照明;道路交通便利,可達性強,路況良好;村民對參與程度整體一般,村民使用后滿意度調查也可以完善村民參與。同時也總結出箭樓村公共空間存在的不足:后期維護管理不足,目前箭樓村管理措施的不夠完善,公共空間景觀維護與管理都是粗放式管理,造成部分空間的景觀比較凌亂,有些地方雜草叢生,嚴重影響了景觀的整體表現,如公共空間衛生的無人打掃、公共設施的缺乏維護、后期的植物管理不善,造成植株生長不良;設施使用體驗仍需加強,雖然箭樓村公共場所的設施越來越全面,但一些設施難以發揮作用,如座椅的設置數量不足,導致村民在部分區域無法休憩;廣場上設置兒童設施及健身器材較單一,現有設施位置不合理,局部損壞嚴重,既浪費了資源,也無法充分利用其服務功能;植物綠化單一,箭樓村綠化已形成了一定景觀,但植物種類不夠豐富,特色不夠明顯,景觀效果較為單一等特點,如彩色樹種與花卉較少,植物缺少四季搭配,缺少地被植物的配置。

圖2 公共空間村民使用后評分表

4 基于村民使用后滿意度的鄉村公共空間景觀提升策略

立足于村民的角度,本文根據箭樓村美麗屋場公共空間景觀改造及現存的不足提出以下幾點策略,以期提升公共空間景觀活力,更好地為當地村民服務。

4.1 “自下而上”的村民參與的“五共”模式

在目前普遍“自上而下”的由政府主導模式中,鄉村公共空間景觀缺乏與村民生活相結合,村民的訴求沒有得到解決,也導致村民對公共空間景觀建設意愿較低[8]。要想建設出村民滿意的鄉村公共空間,就有必要讓村民參與其中,村民不僅僅是鄉村公共空間的使用者,更應該是公共空間景觀提升的參與者與管理者[9]。提出形成村民共謀、共建、共管、共評、共享自下而上的村民主導“五共”模式,讓村民發揮主體作用,在設計中給予村民表達訴求的可行途徑,明確村民主導角色,保證村民的知情權、參與權、決策權。在建設中,組織村中有經驗的村民組成施工隊伍,參與到公共空間景觀的實際建設中,營造出富有當地特色的公共景觀。在后期管理維護中,對村莊公共空間進行劃分,劃分出職責區域,并明確相關區域的管理人員。采取科學的獎勵與懲罰機制,引導村民維持公共空間環境,使之成為一種長效的治理機制[10]。激發村民參與的能動性,優化鄉村公共空間景觀。

4.2 “因人制宜”的景觀基礎設施環境建設

鄉村公共空間景觀提升比起高成本、大規模的建設,對村內現存的大量空閑地、荒野地等進行整理利用,修復植物生境,根據具體村民的使用習慣,配置適宜鄉村環境的景觀設施小品。構建環境優美、配套齊全的鄉村景觀基礎設施環境,形成宜居宜樂的公共空間,更能顯著地改善鄉村人居環境,提升村民幸福感。為改善鄉村公共服務設施供給數量偏少、質量不高的問題,滿足村民基本生活需要,保證村民基本生活品質[11],具體的景觀改善措施:在廣場上設置休閑座椅、景觀燈、運動健身器材、兒童活動器材等公共基礎服務設施;在道路兩側設置路燈等。因此,鄉村景觀基礎公共設施的設計應立足于人的需求,給予完善的公共基礎設施,為村民提供基礎的生活保障,滿足村民對鄉村景觀公共空間的要求。

4.3 “以人為本”地改善景觀功能,注重鄉土資源利用

鄉村雖然土地廣闊,但鄉村的建設用地稀缺,要充分利用每個公共空間,將其功能疊加,創造出功能性、實用性強的公共空間。必須尊重并利用鄉土資源,以供村民使用。因此,在鄉村公共空間景觀提升中,重視村民日常行為及需求密切相關的功能需求,合理設計整合村民各種使用功能,并不只是注重空間形式與構圖。讓村民在生活生產的同時又有多樣化的生活體驗,并且讓公共空間充分發揮出社會性功能。同時,不同地域文化孕育不同特征的鄉土景觀資源,其具有低成本、地域性等特點,將鄉土景觀資源合理利用于公共空間景觀中。如,科學合理地進行鄉土植物配置,運用本土化材料,一定程度上維持鄉村生態的穩定,同時,改變鄉村綠化空間植物配置形式的單一化。優化公共空間功能,合理鄉土資源利用方便村民公共活動,也突出當地鄉村特色。

5 結語

鄉村公共空間景觀提升是鄉村人居環境整治的重要內容,也是實施鄉村振興戰略的當前階段性重點任務[12],鄉村公共空間的建設現狀出現已建成的空間活力不足而荒廢的情況。因此,鄉村公共空間的提升必須建立在村民的基礎之上,唯有讓村民滿意的公共空間,才能持續發展,具有活力。以村民使用后滿意度為導向,尊重現狀實際情況,本著自下而上、因人制宜、以人為本為原則的鄉村公共空間景觀提升策略,讓鄉村公共空間更加具有活力,更加人性化,來滿足村民的需求。