鄉村振興背景下農村宅基地退出補償意愿的實證研究

□田靜婷,白天晴,王東煜

(西北政法大學經濟法學院,陜西 西安 710063)

1 研究背景

2018 年1 月《中共中央 國務院關于實施鄉村戰略的意見》指出,實施鄉村戰略必須把制度建設貫穿其中。在深化農村土地制度改革中,要系統總結宅基地制度改革試點經驗,加快土地管理法的修改,完善農村土地利用管理政策體系,完善農民閑置宅基地和閑置農房政策,探索宅基地所有權、資格權、使用權“三權分置”[1]。

十二屆全國人大常委會審議通過了《關于授權國務院在北京市大興區等33 個試點縣(市、區)行政區域暫時調整實施有關法律規定的決定》,對試點地區進行授權。

2022 年3 月中共陜西省委、陜西省人民政府在《關于做好2022 年全面推進鄉村振興重點工作的實施意見》中強調持續深化農村改革,穩慎推進4 個縣農村宅基地制度改革試點、12 個縣閑置宅基地和農房盤活利用試點。

由此可見,無論是從中央還是到地方,農村土地制度改革都是全面推進依法治國、實施鄉村振興戰略的重要內容。建立科學合理的農村宅基地自愿有償退出機制,保障農戶宅基地用益物權,盤活農村閑置宅基地,對深化農村土地制度改革和推動鄉村振興戰略的實施具有重要意義[2-3]。

2 宅基地退出補償意愿的實證調研

課題組選取了4 個村作為調查樣本,共發放調查問卷1 000 份,收回問卷945 份,無效問卷55 份,有效率達到94.5%。經過對樣本數據資料進行統計,在945 份問卷調查中,共涉及到828 位農民,其基本情況如下。

2.1 調研基本情況

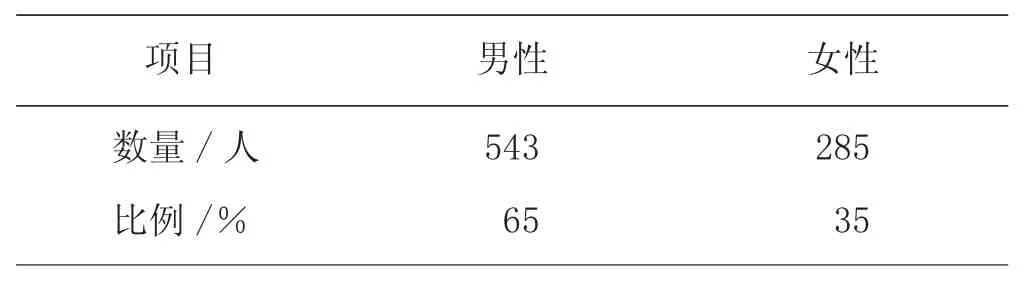

2.1.1 性別

在調研的828 位農民中,男性543 人,占被訪者的65%;女性285 人,占被訪者的35%,見表1。通過訪談得知,女性在宅基地退出及補償方面比男性更加理性,更加注重宅基地退出后家庭的生活成本問題、勞動便利問題、社會保障問題等。

表1 調研對象性別比例

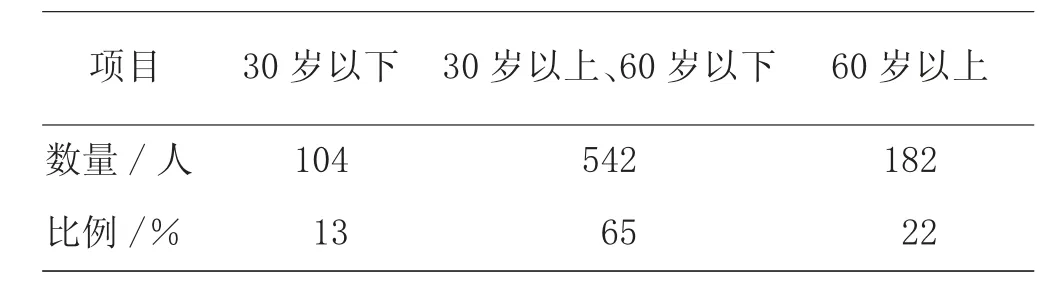

2.1.2 年齡

在調研對象中,30 歲以下的農民104 人,占被訪者的13%,30 歲以上、60 歲以下的農民542 人,占被訪者的65%,60 歲以上的農民182 人,占被訪者的22%,見表2。通過訪談得知,30 歲以上、60 歲以下的農民對于宅基地退出補償的意愿比較強烈。60 歲以上的農民因為鄉土情懷,對于宅基地退出補償的意愿比較弱。

表2 調研對象年齡比例

2.1.3 受教育程度

在調研對象中,小學及以下文化程度者96 人,占被訪者的12%;初中文化程度者198 人,占被訪者的23%;高中及以上文化程度者534 人,占被訪者的65%,見表3。通過訪談得知,文化程度越高的農民對政府相關政策的理解性越強,對宅基地退出的支持度越高。

表3 調研對象受教育程度

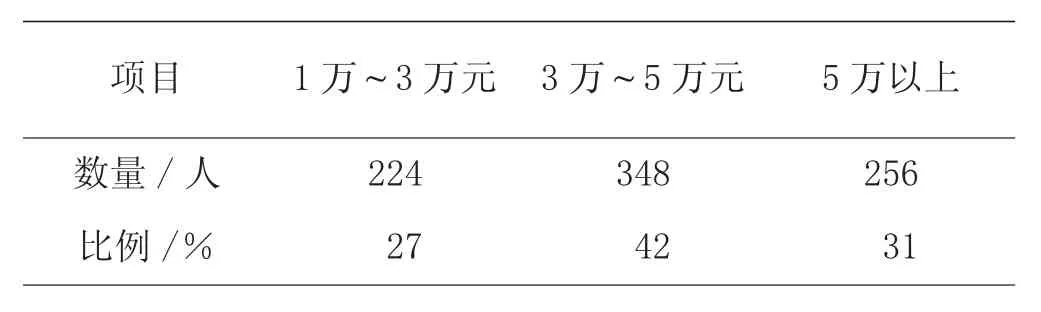

2.1.4 家庭收入

在調研對象中,年收入在1 萬~3 萬元的農民有224 人,占被訪者的27%;年收入在3 萬~5 萬元的農民有348 人,占被訪者的42%;年收入5 萬以上的農民有256 人,占被訪者的31%,見表4。通過訪談得知,家庭經濟收入狀況直接影響著農民對農村宅基地退出的意愿,家庭收入越低的農戶對宅基地的依賴性越強,退出意愿越弱。

表4 調研對象家庭收入

2.1.5 參保情況

在調研對象中,參加社保的農民有614 人,占被訪者的74%;沒有參加社保的農民有214 人,占被訪者的26%,見表5。通過訪談得知,農民擔心宅基地退出后,在城市居住和生活會面臨失業和社會保障等問題,影響宅基地順利退出的重要因素是農民對土地社會保障功能的依賴。

表5 調研對象參保情況

2.1.6 從業情況

在調研對象中,在家務農的農民有149 人,占被訪者的18%;外出打工的農民有561 人,占被訪者的68%;兼業的農民有118 人,占被訪者的14%,見表6。通過訪談得知,外出打工和兼業的多以青壯年為主,在家務農的基本以老人為主。在外務工的農民宅基地一般是由親戚或同村的村民代為看管,大部分處于常年閑置狀態,有些農民農忙時在家務農,農閑時進城打工,宅基地是季節性閑置。

表6 調研對象從業情況

2.2 農民宅基地退出意愿

經過對樣本數據資料的統計,在828 人中閑置宅基地72 人,約占總人數的8.7%;偶爾居住的46 人,占總人數的5.6%,這兩類農民中退出可能性最大的共78 人,有意愿退出的44 人。通過對愿意退出農村宅基地的農民樣本進行分析,30 歲以下年輕人的退出意愿高于60 歲以上老年人;從農民文化程度看,受教育程度高的農民退出意愿高于文化程度低的農民;從居住位置看,退出意愿遠郊村高于近郊村;從勞動力結構看,退出意愿以非農收入為主的農民高于以農業收入為主的農民;從土地資源稟賦看,退出意愿土地價值大的高于土地價值低的;從就業現狀看,農民工退出意愿高于一般農民。

2.3 農民宅基地退出障礙因素

經過對樣本數據資料的統計,在828 人中有意愿退出的有44 人,占總人數的5.3%,其余農民對宅基地退出仍有顧慮,其中農民收入和就業情況、土地資源稟賦、退出宅基地補償方式、養老與社會保障4 種因素是制約其宅基地退出的主要因素。有128 人選擇農戶收入和就業情況,占總人數的15.46%;257 人選擇土地資源稟賦,占總人數的18.96%;578 人選擇退出宅基地補償方式,占總人數的69.80%;625 人選擇養老與社會保障,占總人數的75.48%。

2.4 農民對宅基地退出主體的認同

經過對樣本數據資料的統計得出,有513 人認為宅基地退出主體為農民,占總人數的62%;有113 人認為宅基地退出主體為村委會,占總人數的14%;有104 人認為宅基地退出主體為村集體經濟組織,占總人數的13%;有98 人認為宅基地退出主體為鄉鎮政府,占總人數的11%。

2.5 農民對宅基地退出補償的選擇

經過對樣本數據資料的統計,有212 人選擇宅基地退出補償模式為貨幣補償,占總人數的26%;有512 人選擇宅基地退出補償模式為安置補償,占總人數的62%;有104 人選擇兩者結合的模式,占總人數的12%。其中,在選擇貨幣補償模式的農民中,有21%的農民認為“以保障性住房價格進行現金補償”;有79%的農民認為“以商品性住房價格進行現金補償”。選擇安置補償模式的農戶中,有15%農民認為“安置補償的比例為1∶1”;有35%的農民認為“安置補償的比例為1∶1.2”;有50%的農民認為“安置補償的比例為1∶1.5 及以上”。

2.6 農民對政府宅基地退出行為的評價

調研對象中,有373 人認為政府“農村宅基地退出考慮了農戶利益”,占總人數的45.05%;有248 人認為政府“農村宅基地退出基本滿足農戶需要”,占總戶數的29.95%;有124 人認為政府“農村宅基地退出損害了農民利益”,占總人數的14.98%。

3 結果分析

從調研的結果來看,農民對于退出宅基地的意愿明顯動力不足,農民收入和就業情況、土地資源稟賦、退出宅基地補償方式、養老與社會保障4 種因素是制約宅基地退出的主要因素。外出打工的青壯年、受教育程度較高和家庭年收入較高的農民退出意愿更為強烈。由此可見,經濟基礎是決定和影響農民宅基地是否退出的衡量因素[4-5]。

目前宅基地退出補償模式主要為貨幣補償和安置補償。根據調研結果顯示,追求高比例補償是農民的主要訴求。

政府作為土地管理主體,為了政策的實施,通常要求農民集中居住,節省建設用地,實現土地集約。因此農民宅基地退出大多數是“被動式”,影響農民宅基地退出的關鍵是補償是否合理公正[6]。農民對宅基地退出主體的認識不足。在宅基地退出過程中,政府及其相關部門在政策的引導、指導和管理方面沒有向農民全面普及[7]。宅基地退出的管理主體職權不清是阻礙退出順利進行的主要難題。農民對國家宅基地制度改革的認同度較高,對退出過程中政府行為的評價分歧較大。

政府在實施相應政策時,應當做到民主化和科學化。政府應把群眾是否滿意、群眾是否擁護、政策是否惠及廣大群眾作為檢驗政績的重要標志,而不能強制性要求農民退出宅基地,侵害農民的土地權益和生存權利,惡化農民與基層政府之間的關系,阻礙集約用地政策的實施進程,甚至危及農村經濟社會的發展和穩定[8-10]。