既有跨海橋梁增設風障方案分析

■張 杰

(福建省交通規劃設計院有限公司,福州 350004)

福建省平潭海峽大橋位于福建省東部, 起于福清市小山東半島, 橫跨福清市小山東至平潭島之間的海壇海峽,終點與金井灣大道相接,是平潭島第一座對外公路交通通道。大橋由雙幅橋組成,其中左幅橋于2010 年11 月建成通車,右幅橋于2014 年6 月建成通車,兩幅橋組成雙向六車道高速公路。

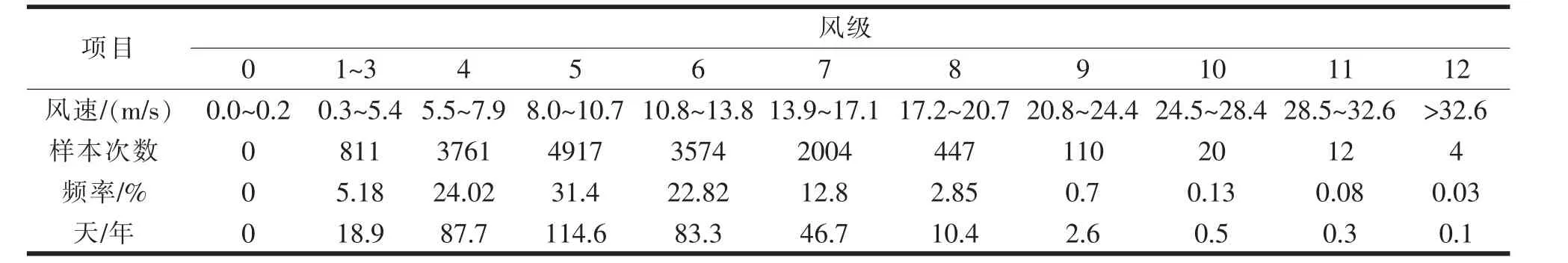

平潭海峽大橋所處的區域受季風和熱帶氣旋影響顯著,為臺風登陸和影響區,大風頻發,橋址區100 年重現期設計風速43.3 m/s, 基于平潭氣象站1971-2012 年間的每日最大10 min 平均風速數據,并結合橋位地形風環境數值模擬結果,得出了平潭海峽大橋主橋最高橋面位置每日最大10 min 平均風速不同分級的統計,風速大于等于8 級風的天數達到33.1 d/年[1],大風對橋梁運營安全的不利影響顯著。 目前大橋沒有專門提高風天線路通行安全的結構措施,大橋運營期間,當橋位風速達到一定數值時,常出現車輛發飄、行駛偏向等問題,針對橋面8 級及以上大風時, 也只能被動采用對通行安全保障效果不佳的限速和封橋措施。 因而,采取設置于橋面的風障結構,從根本上提高大橋風天的通行安全,提高跨海通道的運營效率,無疑是該橋運營管理必須要解決的問題。

本研究以平潭海峽大橋為依托,研究了大橋橋面風速分布規律、橋面等效風速、風障實施效果、主梁斷面的氣動力三分力系數,并對增設風障后的主橋及引橋結構進行了驗算,可為同類橋梁設計提供參考和借鑒。

1 工程概況

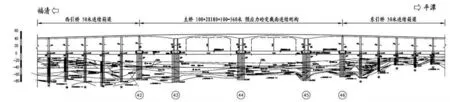

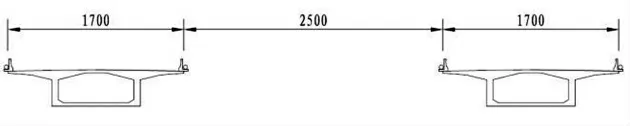

橋位處海壇海峽海面寬約3.5 km,大橋總長3 510 m,其中主橋采用(100+2×180+100)m 預應力混凝土連續剛構橋, 兩側引橋采用50 m 預應力混凝土連續箱梁,大橋總體布置見圖1。大橋采用雙幅布置,單幅橋寬17 m,兩幅間凈距25 m,共6 個車行道和2 個停車帶,主橋跨中斷面見圖2。

圖1 大橋主橋及部分引橋總體布置圖

圖2 主橋跨中斷面示意圖

主要技術標準:設計速度100 km/h;設計荷載公路I 級;設計基本風速43.3 m/s,全橋橋面最高點處(高程51 m)換算設計基準風速52.6 m/s。

2 風障方案設計

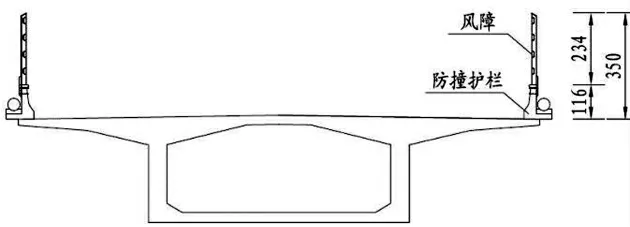

風障采用與混凝土護欄相結合的設置形式,風障鋼立柱錨固于護欄上,鋼立柱縱橋向間距約1.6 m,豎向設置4 條風障條,風障+護欄總高度3.5 m。 風障擋風率考慮40%、50%及60% 3 種情況, 綜合考慮風障所提供的橋面行車風環境改善效果,與盡可能減少風障設置增加主梁風荷載對結構的不利影響,通過采用本研究方法分析比較后,推薦采用擋風率40%的風障結構方案,風障布置見圖3、效果圖見圖4。

圖3 風障方案示意圖)

圖4 風障效果圖

3 橋面風環境分析

已有研究表明,采用數值風洞技術模擬分析橋面風環境的結果與風洞試驗結果相近,數值模擬方法是有效的[2]。 因此,采用數值風洞技術對平潭海峽大橋代表性位置橋面風環境進行了研究,提取等效橋面風速及其影響系數等參數,以分析橋面風速分布的規律。

3.1 計算模型及網格劃分

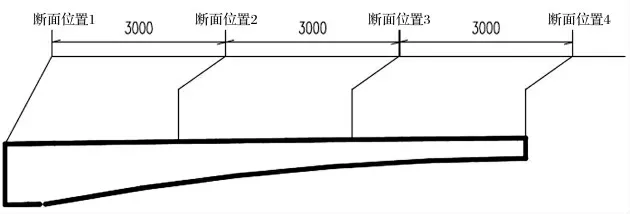

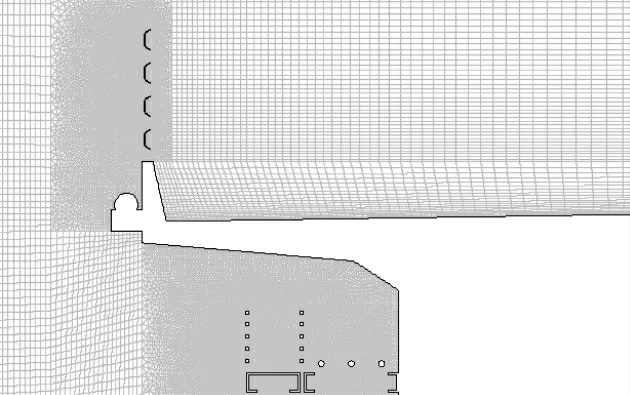

首先按照設計圖紙的結構尺寸圖,建立主梁的幾何模型,然后進行空間區域的網格劃分。 幾何模型主要包括主梁、護欄、風障等構件。 平潭大橋主橋共考慮選取4 個主要典型斷面進行風環境數值模擬研究,典型斷面縱橋向位置見圖5,斷面網格劃分見圖6。

圖5 典型斷面縱橋向位置示意圖

圖6 網格劃分示意圖

3.2 計算方法及邊界條件設置

主梁周圍流場的數值模擬是以Navier-Stokes方程(繞流風的連續性方程及動量守恒方程)為基本控制方程, 采用離散化的數值模擬方法求解流場。 在Navier-Stokes 方程求解中,采用基于時間平均的雷諾均值Navier-Stokes 方程(RANS)模型中使用最廣泛的Realizablek-ε 雙方程湍流模型。

計算域邊界至梁體邊界的距離參考文獻[3]確定。流體入口邊界條件采用均勻來流10 m/s 的速度進口;出口邊界條件為壓力出口;無滑移固壁邊界條件:橋面、風障、護欄等。

3.3 橋面行車高度風環境分析

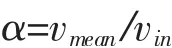

在計算區域設置一定的入口速度,通過數值求解可獲得主梁區域的流場分布,從而可評估主梁區域的風環境。 為研究空間風速的變化,引入速度系數變量α 來分析流場,該變量定義為:

上式:α 為速度系數,vmean為研究空間某點的平均速度,vin為入口風速。

通過該系數的大小就可判斷橋面空間區域某點的風速相對大小, 系數越大表示該點風速越大,系數越小表示該點風速越小,系數大于1 表示該點風速大于來流風速,系數小于1 表示該點風速小于來流風速。

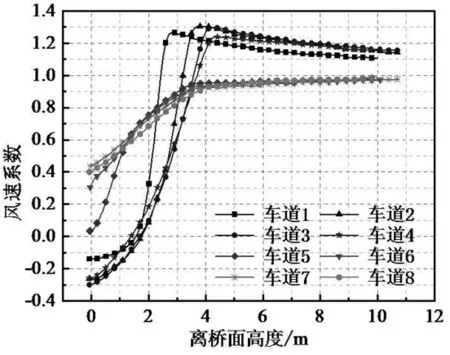

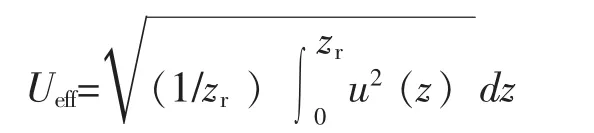

橫橋向取各車道中心線橋面以上10 m 范圍為風速監測位置,按照風速來流方向分別定義為車道1~8,其中上游迎風側車道1~4,下游背風側車道5~8,見圖7。

圖7 車道監視位置示意圖

平潭大橋主橋共選取了4 個斷面進行了風環境數值模擬研究,以下給出縱橋向位置4 研究結果。

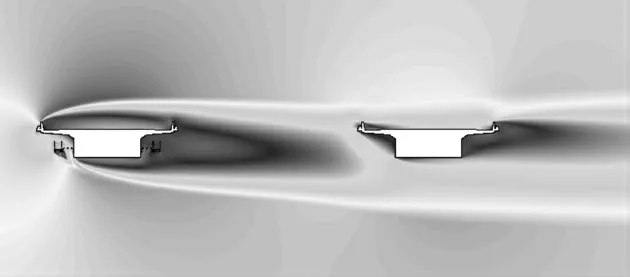

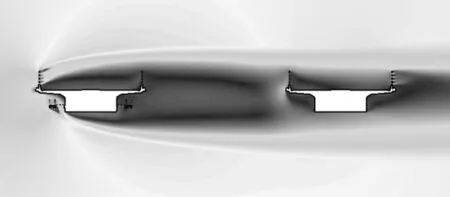

(1)不設置風障工況下,雙幅橋面周圍流場分布、 各車道風剖面及橋面風速分布曲線見圖8~10。可知兩幅橋的風環境分布規律有所不同。 對于迎風側主梁,由于護欄的阻擋作用,護欄后的風速較低,并在護欄高度范圍形成回流,但在護欄高度以上,風速迅速增大,車道1 在高度2.3 m 時風速系數大于1,高度2.8 m 時風速系數達到最大值1.28,車道2~4 在3~4 m 高度范圍風速系數分別達到最大值1.31。 對于背風側主梁,由于迎風側主梁及護欄的阻攔,車道5~8 風速系數均小于1。

圖8 橋面流場顯示(無風障)

圖9 各車道風剖面圖(無風障)

圖10 各車道風速分布曲線(無風障)

(2)設置風障工況下,雙幅橋面周圍流場分布、各車道風剖面及橋面風速分布曲線見圖11~13。可以看出,風障的設置使得風速達到或超過來流風速的位置提高,其中車道1 提高到4.3 m 以上,車道2~4 提高到5.2 m 以上,大大改善了行車高度范圍橋面風環境。

圖11 橋面流場顯示(帶風障)

圖12 各車道風剖面圖(帶風障)

圖13 各車道風速分布曲線(帶風障)

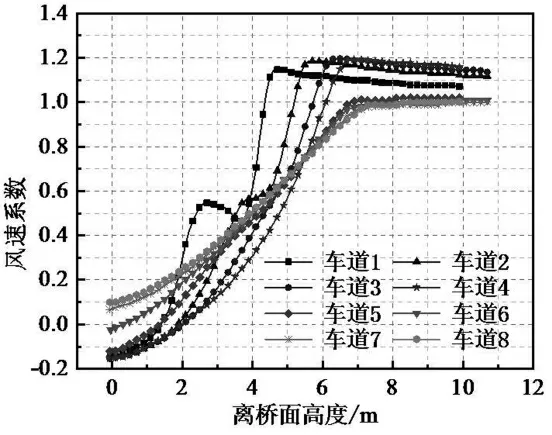

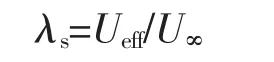

3.4 等效橋面風速及影響系數

由上可知,當側風經過橋面時,由于主梁、護欄及風障等附屬結構的影響,均勻的側向來流風速在橋面形成一定厚度的邊界層,作用于車輛的風速將不同于均勻的來流風速, 為量化評價橋面風環境,根據側向氣動力等效原則定義等效橋面風速如下:

式中zr表示汽車所處的高度范圍,一般中型客車、大型客車和大型廂式貨車高度范圍選為5.0 m。

將橋面行車高度范圍等效風速與外側來流風速的比值定義為風速影響系數λs,該值越小說明橋面風環境越安全。

式中U∞為側向來流風速。

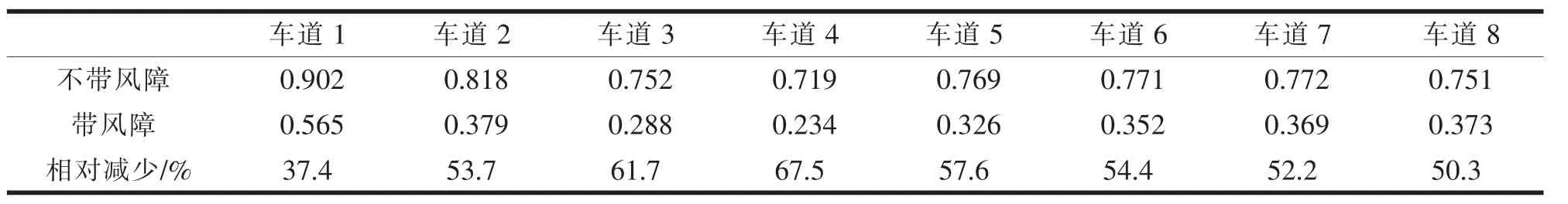

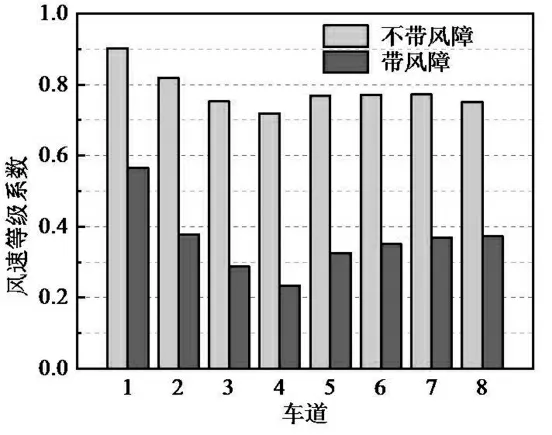

根據橋面各車道的風剖面可計算出各車道5.0 m 高度范圍的等效風速及風速影響系數, 其中主橋縱橋向位置4 各車道設置風障前后的風速影響系數、等效風速對比見表1、圖14。 從表1 不同車道影響系數對比可知:(1)不設置風障工況下,上、下游橋面8 個車道的橋面風速影響系數均小于1,其中上游4 個車道的橋面風速影響系數從車道1至車道4 遞減, 即在上游來流風速情況下, 車道1的側向風速最大;下游車道5 至下游車道8 的橋面風速影響系數基本相當。 (2)設置風障工況下,各車道橋面風速影響系數分布規律同不設置風障工況,但各車道橋面風速影響系數顯著減少,其中上游車道1 橋面風速影響系數仍為8 個車道最大值,但比未設置風障情況約減少37%。 因此,風障的減風效果十分顯著。

表1 主橋位置4 橋面不同行車道風速影響系數

圖14 主橋位置4 等效風速對比

4 風障實施效果評價

基于已有研究和橋梁風天運營管理的經驗,一般橋面風速達到17.2 m/s(8 級風)時,汽車就會出現側風影響的安全問題,如側向偏移;當風速繼續加大,則會出現側滑,甚至是側向傾覆。 因此本工程進行風致行車安全評估時認為:橋面行車高度范圍內等效風速達到8 級風(17.2 m/s)時要對大橋進行風天行車安全控制(如對車輛進行限速等控制措施);當橋面行車高度范圍內風速達到10 級風(24.5 m/s)時要封閉交通。 安全評估時風速取實際影響車輛側風安全的瞬時風速,該數值根據大橋最高橋面位置每日最大10 min 平均風速換算得到,二者換算系數約為1.5。

基于本研究成果,并結合統計分析的橋位瞬時風速概率分布,采用風天橋面行車安全概率性評價方法,對大橋全線17.2 m/s 限速和24.5 m/s 封閉的雙目標控制風速下行車安全進行分析。 設置風障前后,經過高度修正和橋面風速影響系數修正的主橋橋面最高位置的瞬時風速概率分布見表2、表3。

(1)由表2 可知,未設置風障時主橋橋面最高位置迎風側車道1 瞬時風速概率分布情況。 未設置風障時,大橋實際需要進行交通控制的大風天數約為92.2 d/年( 8 級風以上),其中需要封橋的大風天數約為10.9 d/年(10 級風及以上)。

(2)由表3 可知,增設擋風率40%風障后主橋橋面最高位置迎風側車道1 瞬時風速概率分布情況。 增設風障后,大橋實際需要進行交通控制的大風天數總計約為13.9 d/年(8 級風及以上),其中需要封橋的大風天數僅為0.9 d/年( 10 級風及以上)。

表3 橋面最高位置迎風側車道1 瞬時風速概率分布(增設擋風率40%風障)

(3)風障設置前后的交通控制天數對比分析表明:風障的合理布置,可以提高大橋風天的通行效率,顯著提高了風天行車安全水平。

5 主梁風荷載參數分析

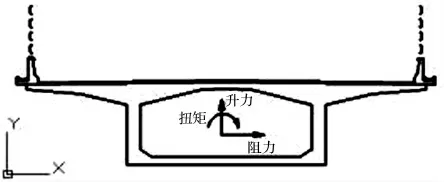

采用流體動力學分析方法(CFD)分別計算了平潭海峽大橋主橋主梁成橋狀態4 個斷面的氣動阻力系數、升力系數和扭矩系數三個分量,截面位置見圖3,主梁斷面三分力作用點及其方向見圖15。

圖15 主梁斷面三分力作用點及其方向示意圖

由于大橋各位置橋面寬度保持不變,梁高連續變化。 為結果處理的方便,因此計算結果取橋面寬度為參考長度,參考坐標軸為風軸坐標。 其中靜氣動力定義為:

阻力系數:CD=FD/qwB;

升力系數:CL=FL/qwB;

扭矩系數:CM=FM/qwB。

式中,qw=(1/2)ρVw2為來流動壓;ρ 和Vw分別為空氣密度和來流速度;CD、CL、CM分別為每延米阻力、升力、扭矩;B 為主梁寬度,取17 m。

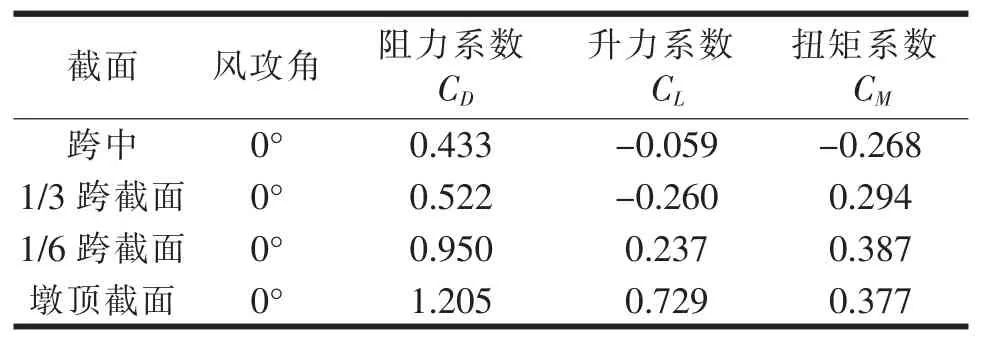

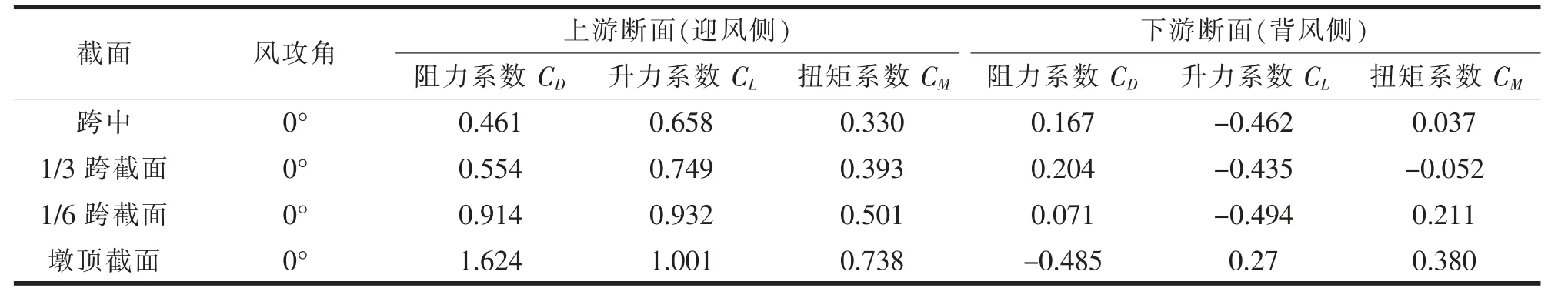

根據CFD 分析得到設置風障前后主橋不同位置處斷面的靜氣動力系數,見表4、表5。

表4 主橋不同位置截面靜氣動系數(無風障)

表5 主橋不同位置截面靜氣動系數(增設擋風率40%風障)

由表4、5 可知,由于風障的設置增加了結構阻風面積,加大了結構靜氣動力系數,從而增大風荷載對橋梁結構尤其是下部結構的不利影響。 因此,考慮風荷載參與的荷載組合條件下的受力驗算是既有橋梁增設風障的一個關鍵問題。

6 增設風障后的結構驗算

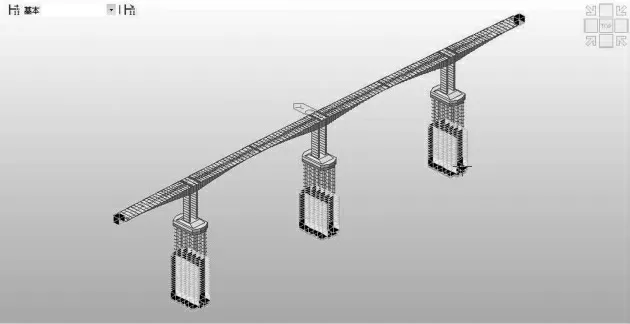

6.1 有限元模型建立

采用有限元程序Midas Civil 建立主橋空間模型(圖16)。 其中,主梁、橋墩、承臺及樁基均采用空間梁單元,全橋共2 119 個單元。 樁底約束采用固定約束,土層采用節點彈性支承,墩梁之間采用剛性連接。

圖16 平潭大橋主橋Midas 模型

6.2 荷載取值

恒載及活載按設計圖紙及《公路橋涵設計通用規范》[4]進行取值,波流力值參考相關專題資料。

風荷載:百年一遇基本風速Vd=43.3 m/s,場地類型A 類地貌,粗糙度指數取0.12;常遇風荷載取橋面高度處風速Vd=25.0 m/s。

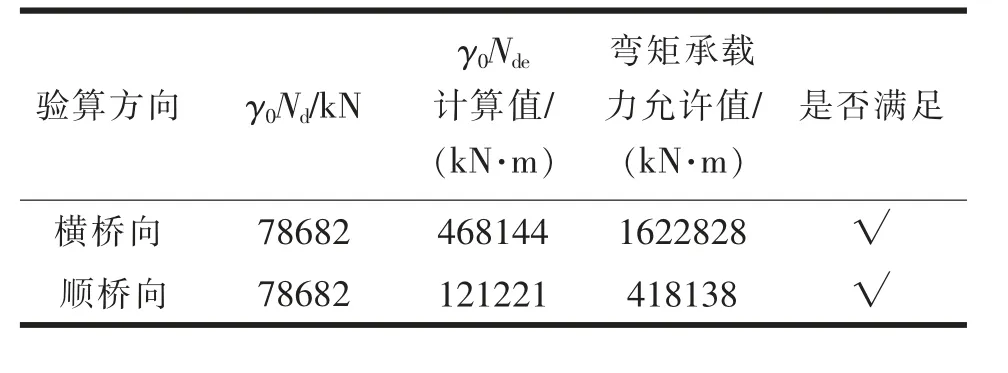

6.3 承載力驗算結果

根據結構受力特點,本研究著重分析驗算了主橋43#~45# 薄壁墩和樁基的內力以及相應的強度和抗裂性。 結構驗算時,考慮可能同時出現的作用按照通用規范要求進行了最不利效應組合,按《公路鋼筋混凝土及預應力混凝土橋涵設計規范》[5]進行了承載能力極限狀態、 正常使用極限狀態相關驗算。

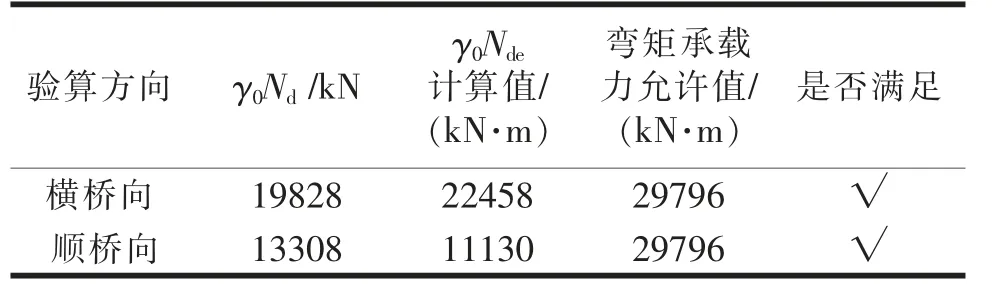

驗算結果表明:橫橋向和順橋向風參與組合的各個工況下,就雙薄壁墩而言,墩底截面為最不利截面。在各個工況作用下,43#~45#薄壁墩及樁基經驗算均滿足結構強度和抗裂性要求。 列出43#主墩最不利工況下墩底截面及樁基截面抗彎承載力驗算結果,見表6、表7。

表6 43# 墩底截面抗彎承載能力驗算

表7 43# 墩最不利樁基截面抗彎承載能力驗算

7 結論

本研究結果得出以下結論:(1)風障的合理布置,可以大大改善橋面行車風環境,顯著提高大橋風天行車安全水平及風天的通行效率。(2)風障的設置增加了結構阻風面積, 增大了橋梁結構所承受的風荷載,對橋梁結構尤其是下部結構產生不利影響。考慮風荷載參與的各種荷載組合條件下的受力驗算是既有橋梁增設風障的一個關鍵問題。(3)經結構驗算,采用推薦的風障方案,增設風障后平潭海峽大橋主橋及引橋下部結構受力驗算滿足規范要求。