黃河流域高質量發展水平時空格局及影響因素研究

張曉昱,李玉璞,左其亭

(1.鄭州大學 商學院,河南 鄭州 450001; 2.鄭州大學黃河生態保護與區域協調發展研究院,河南 鄭州 450001;3.鄭州大學水利科學與工程學院,河南 鄭州 450001)

發展不平衡、不協調是黃河流域高質量發展中的明顯短板和突出問題[1]。 探究黃河流域高質量發展水平的時空格局及影響因素,可為黃河流域生態保護和高質量發展重大國家戰略的實施提供參考。 在經濟學研究領域,學者們對高質量發展的內涵有不同的認識和解讀,如田秋生[2]認為高質量發展是一種以質量和效率為價值導向的發展方式,馬茹等[3]認為高質量發展是更高質量、更高效、更穩定、更開放的經濟發展模式。 在高質量發展測度研究方面,有關學者從不同視角構建指標體系、對不同區域高質量發展水平進行評價[4-9],其中主導方式是按五大發展理念進行評價指標設置。 然而,目前對五大發展理念在黃河流域如何落實的研究有所欠缺,已有研究在指標設置時對環境狀況考慮較多而對生態狀況考慮較少,因此筆者秉承高質量發展評價指標體系設置的主導方式,在設置綠色發展指標時進一步重視生態建設,對2010—2019年黃河流域各省(區)高質量發展水平進行測度,并分析經濟社會與生態環境耦合協調狀況,以期為破解黃河流域發展不平衡、不協調難題提供參考。

1 黃河流域高質量發展水平測度分析

1.1 高質量發展評價指標體系與數據來源

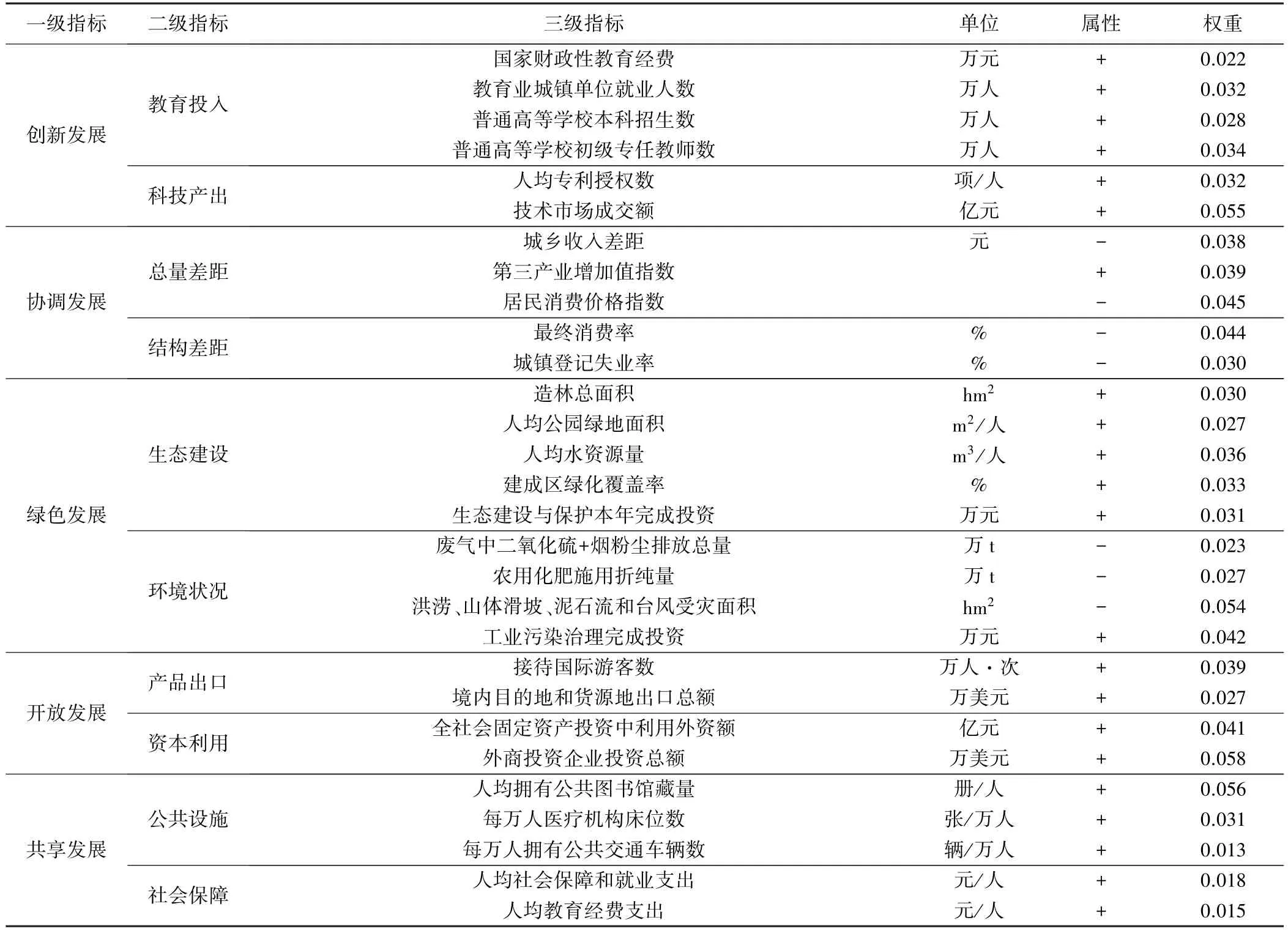

基于對高質量發展內涵的理解,參考左其亭等[10-11]的研究,結合現實性、客觀性、科學性原則,從創新發展、協調發展、綠色發展、開放發展、共享發展等5 個維度,構建黃河流域高質量發展評價指標體系,見表1。 研究所用數據主要來源于《中國統計年鑒》、國民經濟和社會發展統計公報。

表1 黃河流域高質量發展評價指標體系

1.2 測度方法

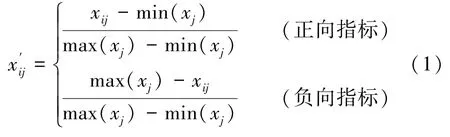

首先,對指標數據進行標準化處理。 設xij為第i個省份(或第i年)第j項指標的原始數值,max(xj)、min(xj)分別為第j項指標的最大值、最小值,則第i個省份(或第i年)第j項指標xij的標準化公式為

然后,采用加權 TOPSIS 模型對黃河流域各省(區)高質量發展水平進行測度,公式如下:

式中:yij為第i個省份(或第i年)第j項指標所占比重;m、n分別為省份數(或年份數)、評價指標數;ej為第j項指標信息熵:dj為第j項指標的差異系數;wj為第j項指標權重;Ui為第i個省份(或第i年)的發展指數。

用發展指數Ui反映各省份(或各年份)5 個維度的發展水平和高質量發展水平,Ui值域為[0,1],其值越大表示高質量發展水平越高、越小表示高質量發展水平越低。

1.3 計算結果分析

1.3.1 各省(區)高質量發展水平分異情況

逐年計算的各省(區)高質量發展指數見表2,可以看出:2010年,各省(區)高質量發展指數存在明顯差異,最大值(山東0.318)約為最小值(甘肅0.059)的5.4 倍,從上游到下游各省(區)高質量發展指數依次為青海0.129、四川 0.128、甘肅 0.059、寧夏0.075、內蒙古 0.100、山西 0.090、陜西 0.125、河南 0.104、山東0.318,呈現W 形的三高夾兩低格局;2019年,山東的高質量發展水平仍遠超其他省份(高質量發展指數為0.251),其余省份高質量發展指數大小排序為陜西0.159、青海 0.144、四川 0.138、河南0.133、內蒙古 0.092、山西0.076、寧夏0.075、甘肅0.070,其中內蒙古、山西、寧夏、甘肅四省(區)低于平均水平。

表2 逐年計算的各省(區)高質量發展指數

依據上述計算結果對各省(區)高質量發展水平的排序,與張俠等[12]、聶長飛等[13]對全國各省域高質量發展測度結果中黃河流域各省份的排序相似。 青海省高質量發展水平較高的原因是人口少、環境生態壓力小、生態建設投入較高,廢氣中主要污染物(二氧化硫+煙粉塵)排放總量和農用化肥施用折純量在九省(區)中最小;河南省高質量發展水平偏低的原因是人口眾多,雖然生產總值排第2 名但人均GDP 排第6名,雖然財政教育支出排第2 名但人均教育支出排名最后,此外,化肥施用量最大,人均公園綠地面積、造林總面積、水資源量均較小。

1.3.2 各省(區)高質量發展水平時序演變情況

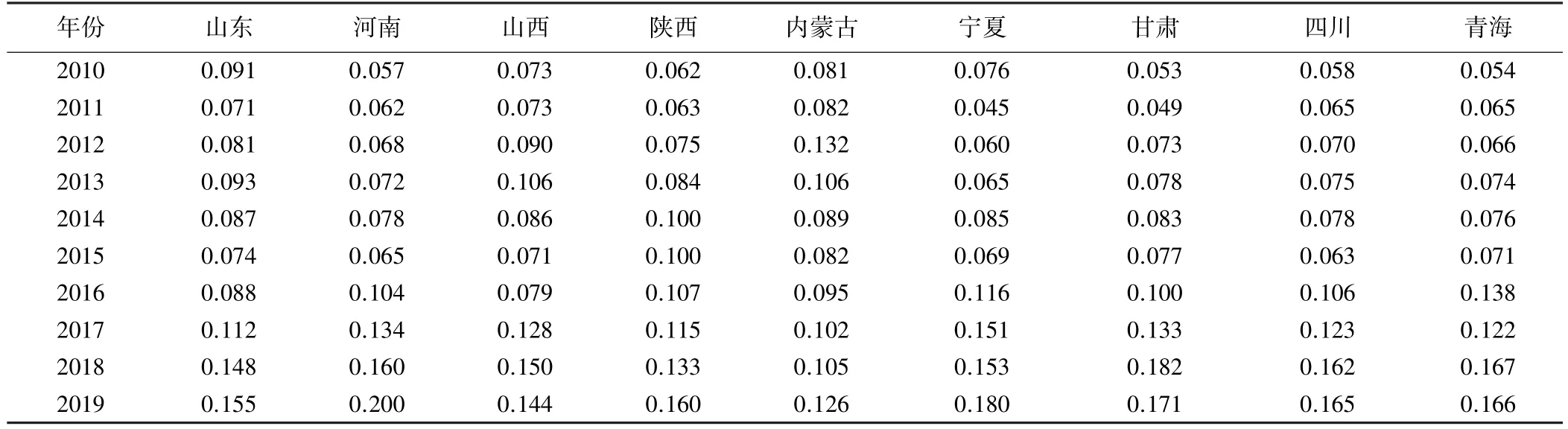

逐省(區)計算的各年份高質量發展指數見表3,可以看出:各省(區)高質量發展水平在2010—2019年呈階段性上升趨勢,尤其2016年后上升幅度較大。其中:山東、青海、寧夏高質量發展水平前期保持穩定,2016年后顯著提升;甘肅、四川、河南高質量發展水平前5 a 保持穩定,2016—2019年顯著上升;內蒙古在2011—2012年大幅上升,但2013年有所下降;陜西在2011—2019年持續提高,其中2017年后提高幅度較大;山西經歷了升—降—升的過程,其中2017年升幅較大。

表3 不同省(區)各年度高質量發展指數計算結果

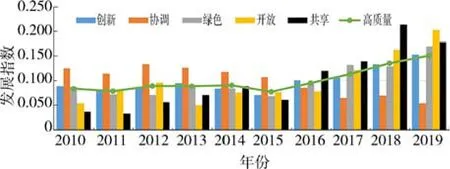

1.3.3 黃河流域各維度及高質量發展狀況

基于各省(區)指標數據合計值(或平均值)計算的2010—2019年黃河流域整體高質量發展指數及各維度發展指數見圖1,結合有關文獻綜合分析表明,黃河流域高質量發展水平整體上低于全國水平。 黃河流域高質量發展水平在2015年以前保持穩定、在2015年以后直線上升,總體呈現向好態勢,2010—2019年高質量發展指數分別為 0.083、0.078、0.089、0.088、0.090、0.077、0.095、0.113、0.135、0.151;從 5 個維度來看,除協調發展指數有下降趨勢外,其他4 個維度的發展指數均有不同程度的上升。

圖1 黃河流域高質量發展指數及各維度發展指數變化情況

2 經濟社會發展與生態環境耦合協調分析

2.1 耦合協調測度方法

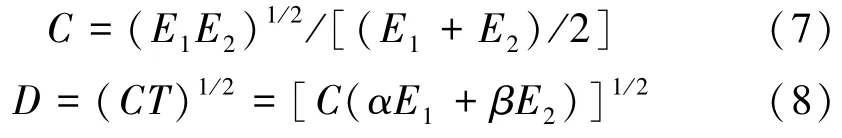

把創新發展、協調發展、開放發展、共享發展作為經濟社會系統,把綠色發展作為生態環境系統,按照前述黃河流域高質量發展評價指標體系和發展指數計算方法,分別計算經濟社會系統和生態環境系統的發展指數,據此計算耦合度以反映經濟社會發展與生態環境的耦合狀態、計算耦合協調度以反映二者的互動作用和協調水平,計算公式為

式中:C為耦合度;D為耦合協調度;E1、E2分別為經濟社會發展指數、生態環境發展指數;T為綜合發展指數;α、β分別為經濟社會系統、生態環境系統的權重,鑒于經濟社會系統與生態環境系統具有相同的重要性,取α=β=0.5。

參照相關研究[14],依據耦合協調度對耦合協調狀況進行分級,見表4。

表4 耦合協調狀況等級劃分

2.2 耦合協調度計算結果

2010—2019年黃河流域經濟社會與生態環境耦合協調度計算結果見表5。

表5 2010—2019年黃河流域經濟社會與生態環境耦合協調度計算結果

由表5 可以看出:黃河流域經濟社會發展指數在2016年以前相對較小、2016年及以后呈逐年增大趨勢,表明黃河流域經濟社會在2016年以前發展緩慢、2016年以后取得長足發展;黃河流域生態環境發展指數在2016年以前也相對較小且小幅波動,2016年以后有較大幅度的提高,表明近年來在經濟社會快速發展的同時生態環境質量持續提升;逐年耦合度均在0.99以上,說明經濟社會發展與生態環境一直處于較高的耦合水平;逐年耦合協調度變化范圍為0.269 9~0.400 7,表明黃河流域經濟社會與生態環境耦合協調等級較低,長期處于失調狀態,但2016年以后由中度失調向輕度失調和瀕臨失調轉變,經濟社會快速發展對生態環境造成的壓力有所減小。

2.3 耦合協調影響因素分析

采用Tobit 模型對黃河流域經濟社會發展與生態環境耦合狀態的影響因素進行分析。 參考有關研究[15],把耦合協調度作為被解釋變量,把政府能力、對外開放程度、教育水平、科技水平、生態狀況、污染程度、生態建設、醫療保障作為解釋變量(見表6)。

表6 Tobit 模型被解釋變量和解釋變量

依據黃河流域九省(區)面板數據,運用Stata15.1軟件按式(9)進行Tobit 模型回歸,結果見表7。

表7 Tobit 模型回歸結果

式中:β0為常數;β1、β2、…、β8為回歸系數;ε為殘差項。

從全流域總體回歸結果來看,政府能力、對外開放程度、教育水平、醫療保障的回歸系數為正且達到1%的顯著性水平,說明這4 個因素對耦合協調水平的提升具有顯著的正面影響。 此外,科技水平和生態建設也具有正面影響,雖然顯著性水平只有10%但回歸系數值較大,因此也是耦合協調水平的重要影響因素。生態狀況和污染程度的回歸系數為負且達到1%的顯著性水平,說明這2 個因素對耦合協調水平的提升具有顯著的負面影響。

從分區域(分為上游地區和中下游地區)回歸結果來看,黃河流域上游省份科技水平、醫療保障的回歸系數較大,表明在高質量發展過程中應把醫療保障、產業結構優化升級、培育高技術產業放在突出地位;黃河流域中下游省份教育水平、醫療保障、污染程度、生態狀況的回歸系數絕對值較大,表明應進一步加大這幾方面建設力度,提高資源利用效率和污染治理能力。

從各因素對耦合協調影響的顯著性和回歸系數絕對值大小綜合分析,認為政府能力、對外開放程度、教育水平、醫療保障程度對耦合協調產生積極影響,科技水平、生態狀況對黃河上游和中下游地區的耦合協調產生不同的作用。

3 結 論

2010—2019年黃河流域高質量發展水平普遍偏低,在時間上,2010—2019年階段性持續上升,其中2016年后上升幅度較大;在空間上,各省(區)存在明顯差異,上中下游(自西向東)呈W 形三高夾兩低空間分布格局,省際差距正在逐漸縮小。 從各維度看,創新發展、共享發展水平呈現穩步上升趨勢,開放發展、協調發展水平均在2012—2015年經歷小幅回落后于2016年開始顯著上升,綠色發展水平也呈上升趨勢但波動較大。

黃河流域經濟社會與生態環境耦合協調等級較低,長期處于失調狀態,2016年以后由中度失調向輕度失調和瀕臨失調轉變,表明經濟社會快速發展對生態環境造成的壓力有所減小。 政府能力、對外開放程度、教育水平、醫療保障程度對耦合協調產生積極影響,是經濟社會與生態環境耦合協調的主要影響因素。