鹽亭縣稻水象甲發生狀況及防控對策

劉躍富,何成杰,雷春艷,任小平

(四川省鹽亭縣農業農村局,四川 鹽亭 621600)

稻水象甲(LissorhorptrusoryzophilusKuschei)俗稱象甲蟲,屬于鞘翅目(Coleoptera)象蟲科(Curculionidae),是世界范圍內的普遍的水稻害蟲,被列為我國二級檢疫性有害生物[1]。1988年首次在我國河北省唐海縣發現稻水象甲。截止2010年,稻水象甲疫區已擴大到全國23個省(直轄市和自治區)[2-3]。隨著對南美洲、亞洲主要水稻種植國的入侵,稻水象甲已對全球稻米生產構成嚴重威脅,成蟲啃食稻葉表皮和葉肉,影響稻株正常光合作用,幼蟲取食稻根,破壞根系組織,阻礙營養物資吸收和傳導,導致水稻分蘗減少、易倒伏、植株矮化、黃化枯萎、抽穗延遲甚至全株枯死,一般會導致水稻減產30%左右[4]。

四川省2011年5月首次在瀘縣發現稻水象甲,現在已經有49個縣發生[5]。發生呈范圍廣、繁殖能力強、傳播途徑多、防治難度大的特點。這些特點是造成稻水象甲蟲口基數呈逐年增加、發生范圍不斷擴散的主要原因。鹽亭縣自2012年5月傳入以來,呈逐年擴散蔓延趨勢,對鹽亭縣水稻安全生產構成嚴重威脅。本文通過介紹鹽亭縣稻水象甲的發生發展的生態規律,通過試驗總結出來許多有效的防控措施,以期為防治稻水象甲擴散蔓延提供參考。

1 稻水象甲發生情況

1.1 發生范圍及分布

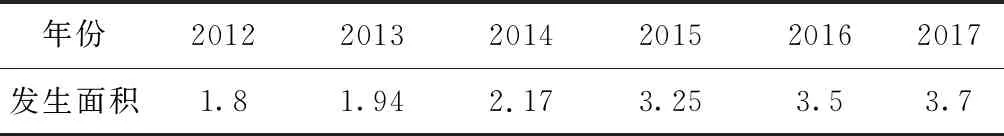

鹽亭縣地處四川盆地中部偏北,嘉陵江與涪江分水嶺上。東接西充、南部,南連射洪,西鄰三臺,北抵梓潼。水稻常年種植面積19hm2左右,總產1.02×105t。全縣總人口60.2萬人。從2012年5月2日在三元鄉首次發現稻水象甲開始,全縣呈逐年增加的趨勢,2012發生1.8hm2;2013年發生1.94hm2;2014年發生2.17hm2;2015年發生3.25hm2;2016年發生3.5hm2;2017年發生3.7hm2;發生鄉鎮從2015年的15個發展到2017年的20個。發生程度部分田塊2級發生,其他均為1級發生。

發生分布主要呈沿河流的流域放射狀分布:包括分布在雍江流域的洗澤、折弓鄉、宗海鄉、金孔鎮、金雞;彌江流域的林山鄉、富驛鎮;湍江流域的永泰、林農、三元鄉;櫸溪河流域的八角、櫸溪鄉、五龍鄉;梓江流域的劍河、安家等。新增面積主要發生在上述發生區域河流的下游。

表1 鹽亭縣稻水象甲發生面積(單位:hm2)

1.2 發生規律

稻水象甲為半水生孤雌生殖昆蟲,經過連續6年的監測,鹽亭縣稻水象甲的發生規律是一年一代,以成蟲滯育越冬,經歷越冬代成蟲→卵→幼蟲→土繭→新一代成蟲→再越冬的過程,從3月上旬至7月下旬完成一個生命周期。越冬場所主要在靠近水溝附近較為疏松約10cm土層內,越冬代成蟲從3月中旬開始活動,從越冬場所遷飛到周圍的禾本科雜草和苗床上危害,4月上旬開始遷入稻田,4月中下旬為遷入和田間危害高峰期。5月下旬到6月上旬是幼蟲危害高峰期,6月中旬是土繭發生高峰期。7月上旬是新一代成蟲危害達高峰。其中6月上中旬是稻水象甲3個蟲態共存的時期。

1.3 發生特點:

1.3.1 孤雌生殖 該蟲在中國為孤雌生殖型。成蟲一生產卵60~100粒,產卵期約30~60d。

1.3.2 趨光性 成蟲在飛行季節,有較強的趨光性。

1.3.3 趨嫩性 成蟲在水稻和雜草上主要取食嫩葉,老葉很少取食,有明顯的趨嫩綠習性。

1.3.4 耐饑和耐窒息 據資料顯示,稻水象甲在越冬過程中基本上不取食,能存活6個月以上。在活動季節,不吃不喝,也可活20d左右。在沒有空氣的條件下(放在試管中,管口加橡皮塞),干燥時可活20d以上,有水時可活30d以上。

2 防控對策

根據稻水象甲在鹽亭縣的發生情況,經過幾年的監測調查、防控試驗和示范,本文總結了一套切實有效的綜合防控措施,取得了顯著的防治效果。

2.1 加強植物檢疫

按照國家《植物檢疫條例》和四川省《植物檢疫條例實施細則》要求,對進出行政區域的水稻種子嚴格把關。加強對來自蟲情發生區的交通工具,包裝填充材料,稻草及其制品的檢疫;認真做好查驗工作,嚴格做好滅蟲處理。同時,要查清各經銷戶種子來源,防止稻水象甲人為遠距離傳播。

2.2 做好監測預警

2.2.1 全面普查 一查秧田。在4月中旬秧田揭膜后,越冬代成蟲向秧田轉移,進行危害為秧田普查階段,目的是了解秧田危害情況。二查本田。水稻移栽后,大量成蟲進入本田危害。4月底至5月底為普查時間。了解發生的總體情況。方式以踏查與走訪相結合,對發生鄉鎮區域內的所有田塊進行調查,做到鄉不漏村、村不漏戶、戶不漏田。各鄉鎮匯總后上報農牧局,農牧局匯總全縣稻水象甲的總體發生情況和發生面積,上報上級部門。

2.2.2 田間監測 根據鹽亭縣稻水象甲發生區域和分布特點,在全縣設立了4個監測點,分別在富驛鎮青獻村,三元鄉雙泉村,折弓鄉筆尖村,黃溪鄉向陽村。前3個村是稻水象甲發生重點地區,向陽村是未發生區域。后期又增加了金孔鎮的廖家橋村,洗澤鄉的鳳凰村監測點。各監測點從秧苗期開始進行系統監測,由縣植保植檢站派專人負責,定時、定期田間系統監測、記錄。3~8月,每天定人定時收集、記錄燈誘情況,周四向省市匯報。主要包括4個方面的調查。一是越冬調查。為了準確掌握稻水象甲的越冬情況,分別在富驛、八角、三元、洗澤4個鄉鎮頭年稻水象甲發生嚴重的田埂、土坡、水溝邊等地方,每個地方選4個點,分別在頭年11月和第2年3月,在相同地點進行篩查,發現稻水象甲的越冬場所主要在靠近水溝附近,較為疏松的約10cm土層內。另外,在小水溝附近,用紗布覆蓋了2m2地面,觀察稻水象甲出土時間,因為它一旦出土就會爬在紗布上。從3月1日蓋上后每周一調查。在雜草危害情況調查中,4月上旬在幾個點均發現雜草上有危害狀,也發現成蟲。4月中旬在水稻移栽早的田塊稻田已經大面積發生危害,說明稻水象甲從3月初開始活動,主要在越冬附近的禾本科雜草上生活,4月初逐步遷入稻田,4月中旬進入危害高峰。二是燈誘監測。每年3月上旬開燈進行監測,一般在3月中旬就見蟲,從燈誘情況也說明,越冬代成蟲從3月中開始,逐步從越冬場所遷出,4月中旬上燈,4月中下旬為燈誘高峰期。到了6月下旬和7月上中旬進入燈誘第二個高峰期,7月下旬還有零星上燈的,而燈下再沒誘到成蟲。三是幼蟲調查。稻水象甲的幼蟲是對水稻造成直接危害最嚴重的,也是嚴重影響產糧的時期,輕則造成生長不良,形似坐蔸,重則造成大量缺窩斷苗,嚴重影響產量。5月上旬開始,在全縣選取不同鄉鎮、不同地區和重點監測點的稻水象甲發生區的稻田對幼蟲發生情況進行篩查,5月中下旬為幼蟲發生高峰,平均蟲株率達到70~300頭/百叢,說明幼蟲危害在這期間達到高峰。四是土繭調查:在篩查幼蟲的同時也加強對土繭的調查,從6月初開始在個別田塊發現土繭,6月中旬土繭數量最多,平均在50~100個/百叢,數量最高達150個/百叢。但同時幼蟲、成蟲也同時存在,說明這階段是稻水象甲化蛹的高峰期,是稻水象甲3個蟲態共存的時期。

3 行政措施

3.1 成立機構

根據全縣稻水象甲的發生情況,縣農業農村局組織專業技術人員搞好稻水象甲的調查,包括發生范圍、發生程度、危害特點、需要采取的措施等,及時向縣委、政府做好情況匯報。縣政府及時成立了稻水象甲防治領導小組,由分管副縣長任組長,農委、農業農村局、財政局、目督辦等部門為成員,全面安排部署稻水象甲的防控和督查工作。縣分管領導親自主持稻水象甲防治工作,縣政府及時以文件的形式對全縣的防控工作進行部署,并從縣級財政及時劃撥防治專款,應急采購防控物資,及時分發到發生地區,利用植保專業防治隊伍進行有效撲殺。各鎮鄉按照縣委、縣政府的統一部署,及時行動,全力普查,宣傳動員,積極防治。縣級各部門密切配合,做好稻水象甲防控工作的資金、物資保障和監督防治資金的專款專用。

3.2 制定防控方案

由縣農業農村局植保站牽頭,成立防治技術小組,負責稻水象甲監測點的系統監測和防治技術方案制定、培訓、宣傳,指導各鄉鎮搞好疫情調查、普查、核實、數據收集整理等工作。縣政府與各鄉鎮簽訂目標責任書,鄉鎮農技部門負責轄區內稻水象甲具體的技術指導和防治工作,任務落實到鄉,責任落實到人,縣干部到鄉,鄉干部到村,村干部到社,把防治措施和防治技術落實到每家每戶,確保稻水象甲的危害不擴散,把損失降到最低。

3.3 宣傳動員

為了把技術宣傳到千家萬戶,充分利用《植保情報》、廣播、電視、手機短信、微信、QQ群、多媒體、技術卡片等方式,把防治技術廣泛宣傳。召開防治現場會、技術培訓會對防治技術進行現場培訓、現場演示。農牧局選派的技術干部到鄉鎮,跟農技人員一起,到戶到田塊進行技術指導。

3.4 現場帶動

根據稻水象甲的發生規律和特點,每年在3月旬或4月上旬,由縣政府牽頭,農業農村局組織,召開稻水象甲防控現場會,以會代訓,對水稻秧田期防治,帶藥移栽技術,大田防治技術分別進行現場演示,安排部署當年稻水象甲的防控任務和防治目標。為確保稻水象甲防治工作落到實處,縣農業農村局還組織了多個稻水象甲防治工作督察組,分別對全縣發生鄉鎮進行督導,在防治的關鍵時期,督導人員深入基層,靠前指揮,面對面對農民進行指導,不漏村,不漏戶,確保了防治不留死角,確保防治措施落實到千家萬戶。四川省農業農村廳植物檢疫站、綿陽市農業農村局植保站的專家多次蒞臨現場指導。

3.5 大力開展統防統治和群防群治

3月下旬進行秧田防治,4月中下旬對已經移栽的稻田普遍防治1次,5月中下旬在發生重的田塊采用撒施劑防治稻水象甲幼蟲。利用植保專業合作社、種植大戶、家庭農場等有先進的植保機械的服務主體,對稻水象甲發生較重的地區,進行統防統治,充分壓低稻水象甲的基數,防止其擴散。同時,也可以在發生區域的一溝、一灣,由農戶自發組織,統一購買藥劑,統一時間打藥,也可以達到很好的防治效果。

4 防治措施

4.1 物理措施

春季育秧前,清除田塊周邊的雜草,是稻水象甲失去越冬場所,降低蟲源基數。合理施肥,因稻水象甲具有趨嫩性,合理施肥,促秧苗健壯,可降低其危害。利用稻水象甲成蟲的趨光性特點,安裝殺蟲燈對稻水象甲成蟲進行誘殺。稻田養鴨,水稻移栽定根后就可放鴨,期間不需要除草、防病治蟲,水稻主穗破口前才收回鴨子。種子處理,種子出入庫時,要進行熏蒸滅蟲。

4.2 化學防治

防控上堅持做到“早發現、早防治、早撲滅”的原則,一是高度重視在秧田期防治和帶藥移栽,可以有效壓低越冬代成蟲蟲源基數。移栽后全面抓好大田防治,兼治一代螟蟲,可以有效控制危害,減輕幼蟲防治的壓力。以化學防治為主,以村為單位進行聯合防治,做到統一組織,統一購藥,統一時間施藥,統一檢查,防治區域包括發生區稻田、稻田發生區周邊公共區域,確保防治不留死角,堅決控制稻水象甲危害擴散蔓延。

4.2.1 種子處理 在播種前將35%丁硫克百威種子處理干粉劑25~30g,拌水稻種子1kg,或60%吡蟲啉懸浮種衣劑拌種處理。

4.2.2 秧田防治 4月下旬至5月上旬重點對秧田防治2~3次。以減少越冬代成蟲基數。用藥范圍除秧田外,對秧田周邊田埂、渠坎、雜草要同時噴藥防治。丁硫克百威5%顆粒劑1000g,加入75%三環唑30g/667m2,秧苗移栽前5~10d均勻灑于秧苗上,或者將秧把在藥液中浸泡30min,讓水稻根系充分吸收藥液,并傳導至上部葉片,可抑制成蟲產卵,對稻水象甲成蟲及幼蟲均有效,且持效期長。

4.2.3 大田防治 移栽半月后,對本田及周邊田埂,溝渠,雜草噴藥1次,堅持防治成蟲與幼蟲并重。防治成蟲,用20%氯蟲苯甲酰胺10mL/667m2對水50kg進行噴霧。同時可兼治一代螟蟲。施藥時加碧護促進葉片修復。幼蟲防治藥劑:在秧苗移栽定根后,用呋喃丹撒施劑或氯蟲苯甲酰胺顆粒劑2~3kg/667m2,拌20~30kg細土均勻撒施。

5 存在的問題及探討

5.1 稻水象甲的傳播途徑

有關稻水象甲的傳播的方式說法很多,根據有關資料和省、市植保植檢部門的宣傳和技術培訓,稻水象甲主要由氣流、物流、遷飛、水流等主要形式進行傳播,傳播的速度和范圍相對較慢和窄。但隨著近年來水稻聯合收割機的大面積普及,機械化收已成常態,跨區作業是否又成了稻水象甲進行遠距離傳播又一途徑,還需要進一步論證。

5.2 防控的復雜性、長期性

由于稻水象甲的生理特點的特殊性,稻水象甲的越冬場所復雜性,農民只對稻水象甲在田間的危害有一定的認識,只重視對田間的防治,忽視了對稻田周圍的雜草、樹林等防治,越冬場所的防治幾乎為空白,導致來年稻水象甲危害的基數年年增加,危害面積也大幅度增加。

5.3 監測工作的局限性

由于稻水象甲傳入時間短,人們對它的認識很多來源于資料和培訓講座,監測儀器設備基本沒有,頻振式殺蟲燈是目前的主要手段,這些監測手段的不完善,得出的監測數據存在一定的偶然性和局限性。

5.4 關于稻水象甲的統防問題

因其能遷飛、能趨光、能順水流傳播,能隨著機械收割遠距離傳播,因此,要全面防治甚至消滅它是不可能的。在實際生產中,由當地政府部門組織植保專業隊伍對重點地區、重點田塊進行統統治防是非常重要和必須的。

總之,稻水象甲的危害是可防可治的,只要控制其擴散,及時施藥防治,是完全可以把損失降到最低。但是,防治稻水象甲的工作又是長期而艱巨的,要做好打持久戰的思想準備。