從三個維度透視義務教育語文新課標

● 赤峰市教育局 韓中凌

回顧我國30年的語文課程改革之路,均以標準的制定與確立為發(fā)軔。從1992年《九年義務教育全日制初級中學語文教學大綱(試用)》倡導的“雙基”,到2001年 《全日制義務教育語文課程標準(實驗稿)》 和2011年修訂版提出的“三維目標”,再到今年《義務教育語文課程標準(2022年修訂版)》(以下簡稱“新課標”)提出的核心素養(yǎng),走了一條從學科本位、知識本位到素養(yǎng)本位的轉(zhuǎn)型之路。新課標的發(fā)布,標志著義務教育語文課程改革進入了深化階段。

核心素養(yǎng)的提出,既是與國際教育的自然接軌,也是母語教育的真正回歸,更是對人成長規(guī)律的根本尊重。義務教育語文核心素養(yǎng)包括文化自信、語言運用、思維能力和審美創(chuàng)造,賡續(xù)了《普通高中語文課程標準(2017年版)》的“語言建構(gòu)與運用,思維發(fā)展與提升,審美鑒賞與創(chuàng)造,文化傳承與理解”。變革育人方式,強化語文實踐,落實核心素養(yǎng),是本次教學改革的核心理念、基本原則與關鍵策略。為此,2022年版課程標準“強化了課程育人導向,優(yōu)化了課程內(nèi)容結(jié)構(gòu),研制了學業(yè)質(zhì)量標準,增強了指導性,加強了學段銜接”。這不僅僅是課程標準內(nèi)容和形式上的調(diào)整,也是母語教育課程觀、育人觀的改變,更是理解哲學下對語文學習的重新定義。

新課標主要以學習任務群來組織呈現(xiàn)語文課程內(nèi)容。“語文學習任務群由相互關聯(lián)的系列學習任務組成,共同指向?qū)W生的核心素養(yǎng)發(fā)展,具有情境性、實踐性、綜合性。”這三個特性對語文教學活動提出了全新要求,本文將從與之相對應的三個維度進行解讀。一是情境理念更新維度。新課標強調(diào)的情境性與情境化教學的本質(zhì)區(qū)別是什么,為什么語文學習要有情境性。二是實踐理念更新維度。新課標強調(diào)的實踐性與語文實踐活動的區(qū)別與聯(lián)系,如何構(gòu)建語文學習任務群。三是綜合理念更新維度。從學科本位走向教育本位的基本路徑是什么,學習任務群中的跨學科學習如何落實。

第一維度:從虛擬情境走向真實情境的協(xié)同學習

20世紀70年代,李吉林老師研究并實踐了情境教學法,用語境、意境、美境促進學生的情感認知、閱讀理解和表達交流,創(chuàng)建了特色鮮明的情境教學模式。相較于以前刻板的知識傳授和生硬的道德教育,無疑是一大進步。隨之,情境教育得以普及,老師們在課堂上引入生活、展示實物、扮演角色、表演道具、播放音樂、呈現(xiàn)畫面,讓語文學習生動活潑的同時也流于膚淺,甚至出現(xiàn)了為情境而情境的現(xiàn)象。隨著人們對語文教育規(guī)律和兒童學習規(guī)律的認識與理解,曾經(jīng)的成功經(jīng)驗需要重新審視并進行揚棄。

顯然,新課標倡導的“情境性”與情境教學法既有聯(lián)系又有區(qū)別。二者都追求學生的沉浸式學習,情境教學法重在課堂上通過情境、進入情境,將學習與情境融為一體。但這個情境無論多么逼真、多么投入,都是以課時為單位的短時情境,都是與真實生活相距較遠的虛擬情境。新課標倡導的情境教育直指真實生活,是引導學生在當下的學習生活、自然生活、家庭生活和社會生活中去學習。猶如學習游泳,前者是讓學生在岸上想象水溫、水速,反復模擬練習披波斬浪的動作;后者則是讓學生跳進水里撲騰,切身體驗重力與浮力,實踐壓水與撥水、吸氣與屏氣,在游泳中學習游泳。一個是將生活情景引入課堂;一個是將學生引入真實生活,方向不同,學習過程與學習結(jié)果也就迥然有異了。

在日常教學中,很多老師不僅口語交際教學靠角色扮演,連演講類應用文寫作也僅停留在紙面上。比如:學習寫信,學生做到了格式正確,信封也填得準確無誤,但在實際生活中卻從未給任何人寫過一封信,也沒有收到過信。現(xiàn)象的背后是課本為綱、知識為綱的教育觀,才會要求今天的孩子依然“兩耳不聞窗外事,一心只讀圣賢書”。新課標倡導在真實情境中學語文、用語文,就是讓學生在復雜情境中經(jīng)歷知識的理解過程,并從問題出發(fā)進行語言實踐,推動學生自然而然地與同伴、老師和他人進行協(xié)同學習。再回到演講這一學習任務上,老師就要以真實的演講比賽為任務驅(qū)動,構(gòu)建拓展型語文學習任務群,開展“確定演講主題—撰寫演講稿—反復修改—反復試講—參加演講比賽”等系列學習活動。教師要給學生提供演講稿、演講視頻、演講大賽等優(yōu)質(zhì)資源,讓他們自己探究梳理演講稿的正確格式、基本步驟和表達特點。這樣,從應用到運用,學生真正理解了這一實用文體,并將其內(nèi)化為可遷移的語文能力,避免了從文本到文本導致的含糊、孤立與虛假。在這樣的真實情境中,學生的語文學習活動超越了文本,開拓了視野,還重塑了師生關系,提升了學習效能,從而指向了語文核心素養(yǎng)。

第二維度:從知識增長走向生命成長的語文實踐

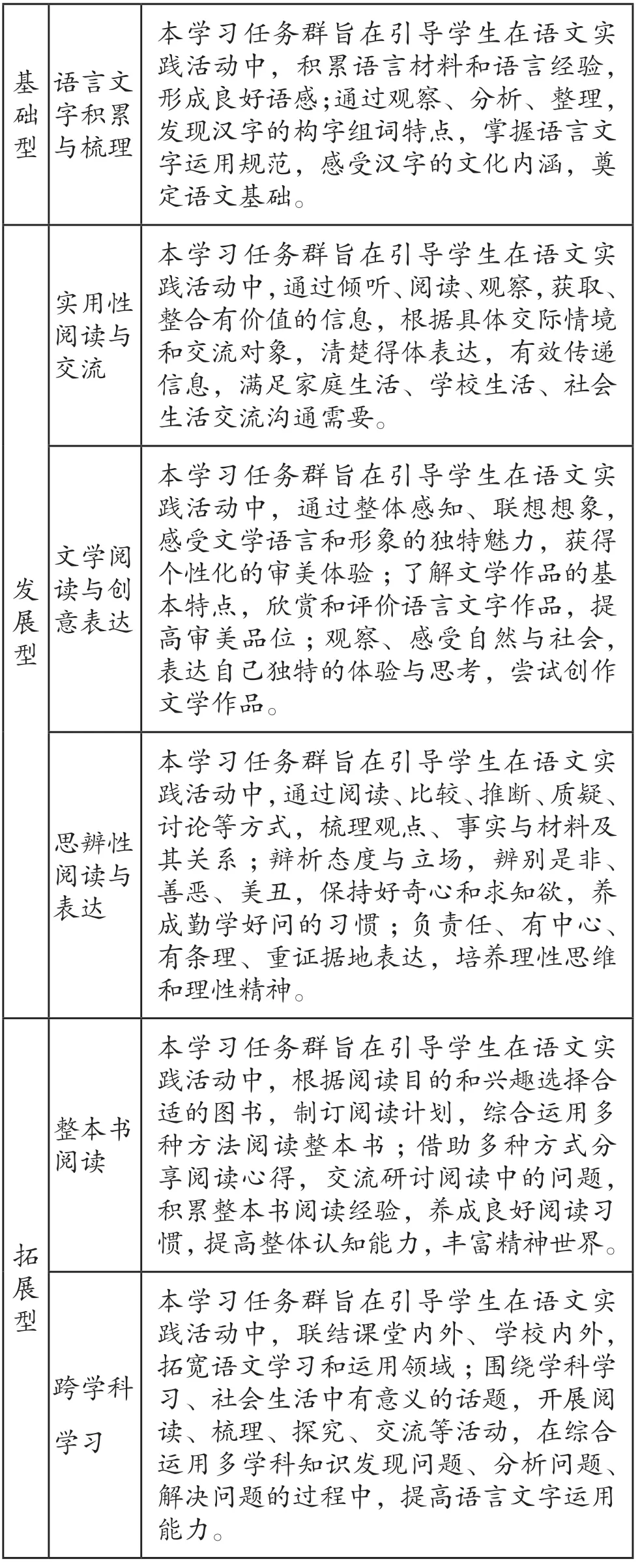

以往的教學大綱和課程標準,從根本上來說,都是內(nèi)容導向或以內(nèi)容為核心,教材的編排圍繞語文要素的選擇與組織來構(gòu)建學習單元,教師的教學很難達成核心素養(yǎng)導向的育人目標。新課標以核心素養(yǎng)為出發(fā)點和落腳點,優(yōu)化了課程內(nèi)容結(jié)構(gòu),形成了六個語文學習任務群,按照整合程度、實踐深度分為基礎型、發(fā)展型和拓展型三類。(詳見表1)

表1

學習任務群按照核心素養(yǎng)形成的內(nèi)在邏輯,以探索、實踐、內(nèi)化為基本路徑,將學習內(nèi)容、真實情境和學習方法、學習資源整合起來,確立學習主題,明確學習任務,開展語文實踐活動。每個任務群第一句話都在強調(diào)它的實踐性,與傳統(tǒng)的聽、說、讀、寫訓練不同,不追求知識點、能力點的線性排列、循序漸進,而是在任務驅(qū)動下同步性、綜合性地開展“識字與寫字、閱讀與鑒賞、表達與交流、梳理與探究”,追求課程內(nèi)容、學生生活、語文實踐之間的融通整合。

美國教育家布魯姆將思維過程具化為七個教學目標,其中記憶、理解、應用是低階思維,分析、綜合、評價和創(chuàng)造是高階思維。學生語文學習中的“創(chuàng)造”就是親歷知識誕生的過程,從被動接受者、被動受訓者轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃犹骄空摺⒅鲃觿?chuàng)造者。如何創(chuàng)造呢?布魯姆說:“無論哪里,在知識的尖端也好,在三年級的教室里也好,智力的活動全都一樣。一位科學家在他的書桌上或?qū)嶒炇依锼龅模晃晃膶W評論家在讀一首詩時所做的,正像從事類似活動而想要獲得理解的任何其他人所做的一樣,都是屬于同一類的活動。其間的差別,僅在程度而不在性質(zhì)。”這段話意即學生作為“形成中的專家”,學習過程就是專家式的研究、分析、評判、總結(jié),才能運用學科方法,觸及學科本質(zhì),建構(gòu)“學科大觀念”,進而形成學科核心素養(yǎng)。用張華教授的話來概括,就是“讓孩子創(chuàng)造著長大,而不是讓他長大了再創(chuàng)造”。創(chuàng)造,就是最好的語文實踐。只有讓學生在生活中用語文研究真問題、完成真任務,才能促進文化自信、語言運用、思維能力和審美創(chuàng)造的提升,形成化于內(nèi)、行于外、會思考、善做事的能力與品格。

這就對教師的教學提出了挑戰(zhàn)。首先,備課要從零散的單篇教學、單元教學走向更大基礎性框架下的任務群教學,用學科思想深入理解學科大概念,建構(gòu)相互關聯(lián)的結(jié)構(gòu)情境,設計核心表現(xiàn)性任務,不斷提高自己的學科建設能力。其次,要深入理解兒童和兒童的學習,能依據(jù)最近發(fā)展區(qū)設計“勢均力敵的學習任務”,讓學生在任務驅(qū)動下既要像學科專家一樣自主探索,又要與同伴進行協(xié)同研究。再次,要讓學習在生活中真實發(fā)生,賦予學習以意義,引導學生在不同的生活場景中反復運用,形成知識與能力。

第三維度:從語文學科走向綜合教育的跨學科學習

《義務教育課程方案(2022年版)》要求各門課程要用不少于10%的課時設計跨學科主題學習,實現(xiàn)課程的綜合化,這是義務教育課程改革的世界性走向,也是發(fā)揮教育全面育人功能、促進學生全面發(fā)展的基本路徑。

生活中沒有任何一個問題僅憑某一學科便能得以解決,綜合性與探究性相結(jié)合的學習方式,是人的真實成長與復雜生活本身的需求。有專家認為,跨學科學習就是“基于跨學科意識,運用兩種或兩種以上的學科觀念以及跨學科觀念,解決真實問題的課程與學習取向” 。新課標強調(diào)語文學科的跨學科學習,“旨在引導學生在語文實踐活動中,聯(lián)結(jié)課堂內(nèi)外、學校內(nèi)外,拓寬語文學習和運用領域;圍繞學科學習、社會生活中有意義的話題,開展閱讀、梳理、探究、交流等活動,在綜合運用多學科知識發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題的過程中,提高語言文字運用能力。”從學習空間來說,是從課堂到學校、到家庭、到社會的不斷拓展;從學習內(nèi)容來說,是學習生活、社會生活與自然生活的有機融合;從學習方式來說,是要通過自主、合作、探究來開展閱讀與鑒賞、梳理與探究、表達與交流等語文實踐活動;從學習資源來說,是從課本出發(fā)走向廣闊的生活空間和網(wǎng)絡世界;從學習成果來說,是充分發(fā)揮語文學科的工具作用,綜合運用多學科知識來解決實際問題,促進知識與能力、過程與方法、情感態(tài)度與價值觀的整體發(fā)展。一句話,由語文學科走向了綜合教育。

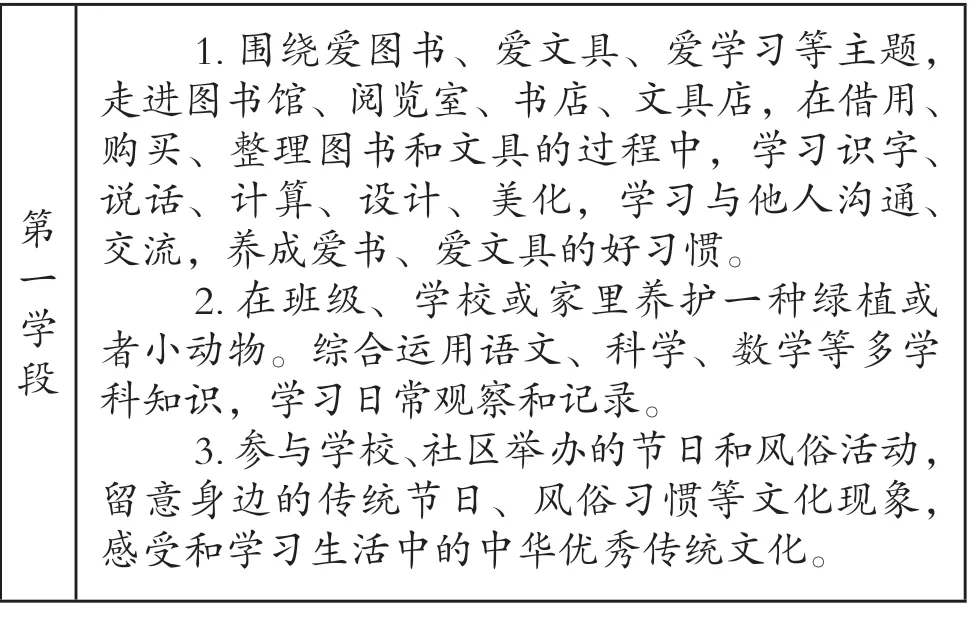

新課標詳細列出了四個學段的學習內(nèi)容,第一至第三學段以觀察、記錄、參觀、體驗為主,第四學段以設計、參與、調(diào)研、展示為主,綜合運用語文與數(shù)學、科學、藝術(shù)、信息等學科的相關知識與技能,參與并創(chuàng)造真實生活,發(fā)展每個學生的學科理解力和生活理解力。(詳見表2)

表2

續(xù)表2

跨學科的綜合性學習,就是讓學生“做中學”“用中學”“創(chuàng)中學”,知行合一、學思結(jié)合,讓語文學科與其他學科、綜合學習與日常生活建立緊密聯(lián)系,促進學生的全面發(fā)展與健康成長。

通過情境性、實踐性和綜合性這三個維度,可以透視本次語文課程改革的基本內(nèi)涵。認真學習和理解,意味著語文教育觀念的真正更新;加強研究和實踐,則標志著語文課程改革的真正開始。