新冠肺炎疫情對成年居民健康狀況的影響分析

魏 燕,吳述銀,解海霞,曾敘衡,黃曉偉,萇鳳水

(1.復旦大學公共衛(wèi)生學院衛(wèi)生事業(yè)管理學教研室,上海 200032;2.蚌埠醫(yī)學院衛(wèi)生管理學院,安徽 蚌埠 233030;3.同濟大學附屬養(yǎng)志康復醫(yī)院,上海 201619;4.華中科技大學同濟醫(yī)學院附屬同濟醫(yī)院,湖北 武漢 430030)

2019年12月爆發(fā)的新型冠狀病毒肺炎疫情(以下簡稱“疫情”)傳染性強、傳播迅速[1],已造成世界大流行。截至2022年9月1日,全球累計確診人數(shù)已超過6億例,死亡超過647萬例[2]。國外學者關注到疫情對各類成年人群的健康影響[3-6],國內(nèi)學者也關注到成年學生等人群的身心健康影響[7,8]。在疫情防控采取的居家隔離等措施已極大影響人們工作和日常生活的背景下[9,10],成年居民可能成為疫情健康影響的“脆弱人群”之一。本研究目的是分析疫情控制早期和常態(tài)化疫情控制期對成年居民的健康影響(包括其影響因素)及該影響的2年變化情況,為科學評價疫情影響和完善突發(fā)公共衛(wèi)生事件應對措施提供參考依據(jù)。

1 對象與方法

1.1 調查對象

2020年3月23-31日(疫情控制早期)和2021年3月3-11日(常態(tài)化疫情控制期)分別使用“問卷星”平臺在安徽、上海等地相同微信群中發(fā)送電子調查表,匿名填報,分別回收2253份和2329份問卷。數(shù)據(jù)分析前進行數(shù)據(jù)質量核查,對于填報時間100秒及以內(nèi)的和存在嚴重邏輯錯誤等情況的問卷進行排除,最終分別確認合格問卷1929份和2209份,2次問卷合格率分別為85.6%和94.8%,樣本覆蓋全國29個省(直轄市、自治區(qū))。2020年和2021年樣本的瑪葉指數(shù)[11]分別是8.94和15.71,均小于60,說明調查質量良好。研究獲得復旦大學公共衛(wèi)生學院倫理委員會審查批準。

1.2 調查工具

1.2.1 基本情況調查表

基本情況調查表收集個人基本信息、主要居住地及類型、周圍疫情和目前狀態(tài)。基本信息包括性別、出生年月、教育背景、婚姻狀況、工作狀況等;2020年周圍疫情采用多選題形式調查:①自己或家人有感染;②親朋好友有人感染;③所在單元或居民樓有病例;④所在單位有病例;⑤小區(qū)內(nèi)/村里有病例;⑥所在街道/鄉(xiāng)鎮(zhèn)有病例;⑦所在區(qū)縣有病例;⑧以上都沒有;⑨不清楚。2021年以單選題調查居住地曾出現(xiàn)過最嚴重的情況:①高風險地區(qū);②中風險地區(qū);③低風險地區(qū);④不清楚。

1.2.2 基本健康狀況調查

包括慢性病情況、焦慮和抑郁情況、健康滿意情況。采用多選題調查近6個月內(nèi)是否患有被醫(yī)生確診的慢性病。焦慮和抑郁情況分別使用廣泛性焦慮自評量表(GAD-7)[12]和抑郁自評量表(PHQ-9)[13]評估,抑郁和焦慮程度判斷標準:0~4分沒有焦慮/抑郁;5~9分可能有輕度;10~14分可能有中度;15分及以上可能有重度[14];這2個量表良好的信效度已經(jīng)在國內(nèi)得到驗證[15],本研究中內(nèi)部一致性信度良好,克朗巴哈系數(shù)都為0.94。采用Likert五級量表調查健康滿意情況:很不滿意、不滿意、一般、滿意和很滿意。

1.2.3 疫情健康影響調查

分別調查疫情下健康變化和對醫(yī)療服務的影響情況。健康變化情況調查:您是否自我感覺健康狀況比平時差?疫情對醫(yī)療服務的影響調查方法:疫情對您和家人醫(yī)療服務的影響?選項是:根本不影響、有點影響、一般、很大影響和極影響。

1.3 統(tǒng)計方法

使用SPSS 20.0軟件進行統(tǒng)計分析。采用描述性分析、卡方分析和多因素Logistic回歸分析方法,使用Holm-Bonferroni 校正對三分類及以上的變量進行兩兩比較[16],有關自變量轉化為啞變量進行多因素分析。統(tǒng)計檢驗都用雙側檢驗,當P<0.05認為差異具有統(tǒng)計學意義。2020年自己或家人有感染、親朋好友有人感染、所在單元或居民樓有病例、所在單位有病例、小區(qū)內(nèi)/村里有病例這5種情況只要出現(xiàn)1種即被定義為周圍疫情較嚴重,而所在街道/鄉(xiāng)鎮(zhèn)有病例、所在區(qū)縣有病例被定義為疫情較輕。疫情對醫(yī)療服務影響分類如下:有點影響和根本不影響歸為影響小,很大影響和極影響歸類為影響大;健康狀況中很不滿意和不滿意歸為健康差,滿意和很滿意歸為健康好。采用匹配的方法比較樣本成年居民健康影響的年度變化,匹配因素來自2年的影響因素分析結果。考慮2年疫情背景差異較大,因此有關因素主要從個人和家庭背景因素中選擇。

2 結果

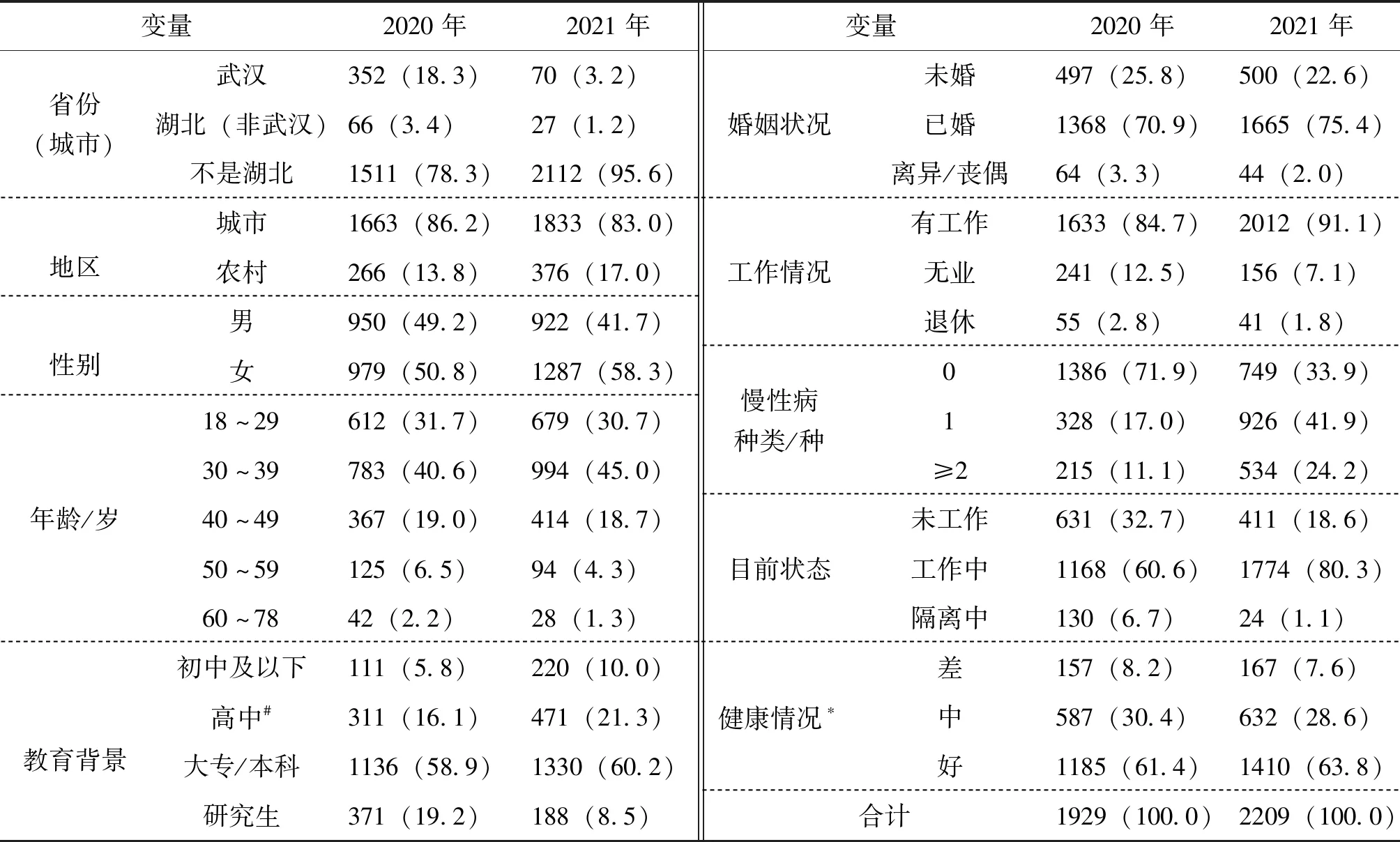

2.1 樣本基本情況

2020年和2021年調查的成年居民個人的基本情況見表1,平均年齡(標準差)分別是(34.7±10.0)歲和(34.2±8.9)歲,最大年齡分別為75歲和78歲。

表1 調查對象基本情況 單位:n(%)

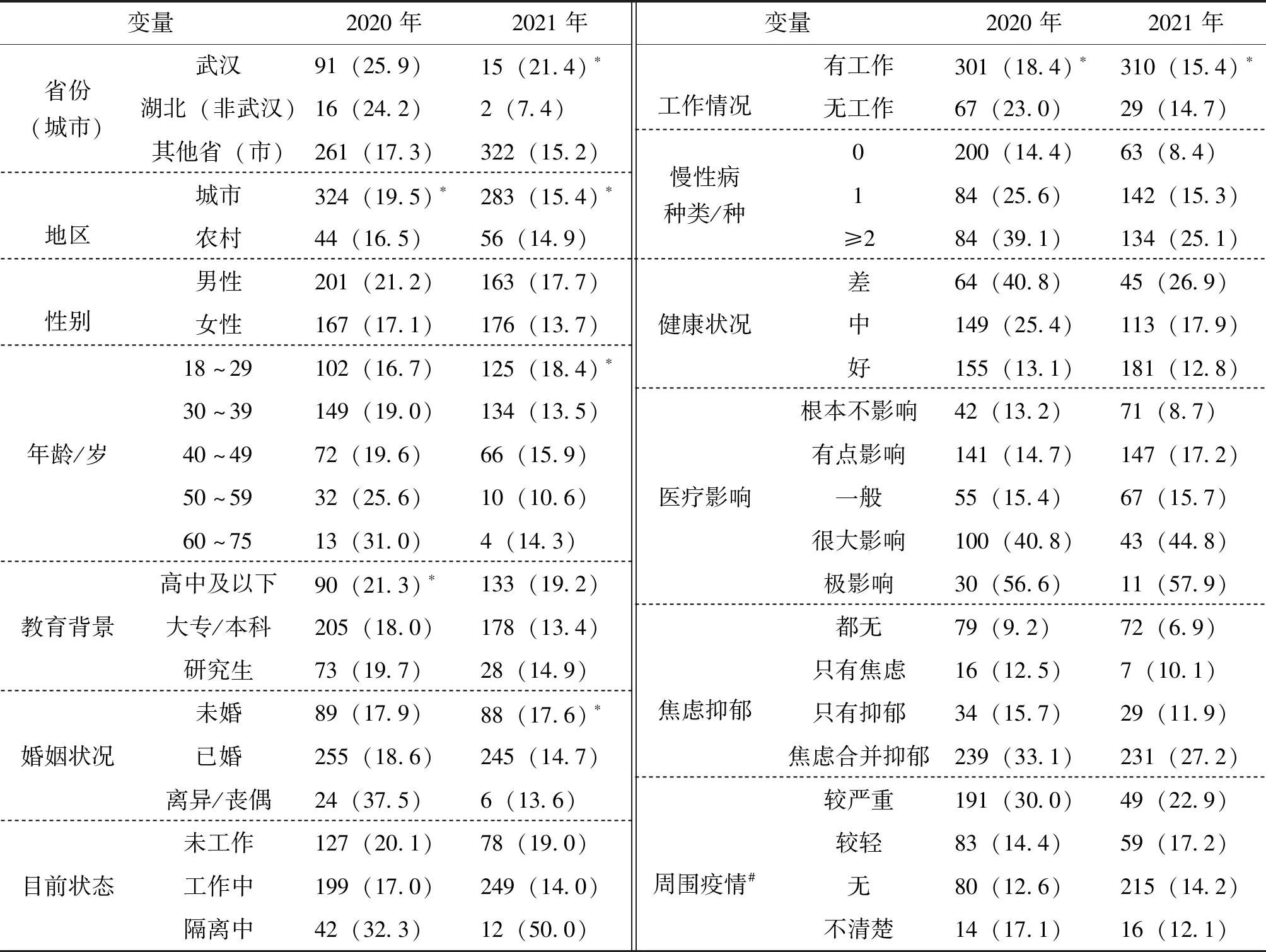

2.2 對健康影響的單因素分析

2020年疫情控制早期時19.1%(95%CI:17.3%~20.8%)的成年居民自報因疫情健康變差,而2021年疫情常態(tài)化控制期則是15.3%(13.8%~16.9%)。單因素分析發(fā)現(xiàn)(見表2),2020-2021年居民因疫情健康狀況變差的共同可能影響因素有性別、目前狀態(tài)、慢性病種類、醫(yī)療影響、焦慮和抑郁情況、健康狀況和周圍疫情;另外2020年的可能影響因素還包年齡、省份(城市)和婚姻狀況,教育背景是2021年居民健康變差的影響因素。

表2 2020年和2021年成年居民健康變差的單因素分析 單位:n(%)

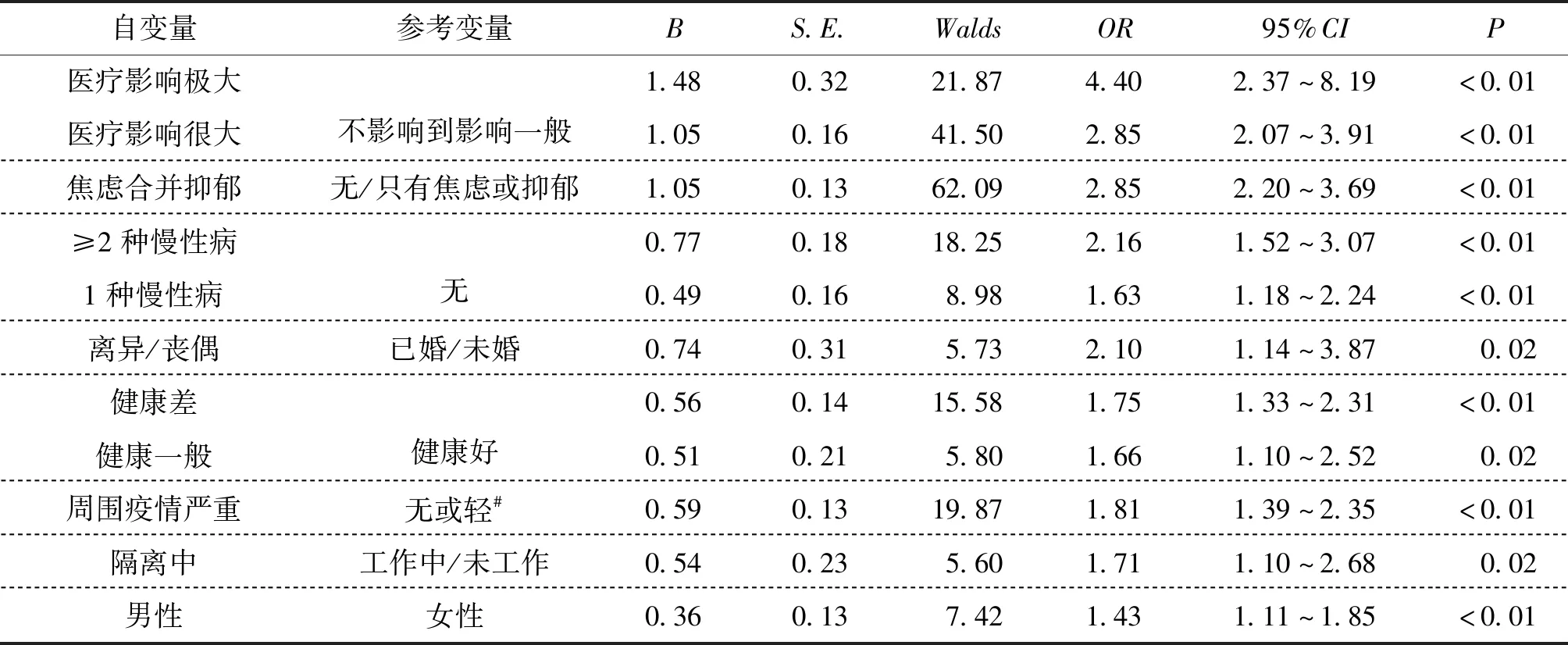

2.3 健康影響的多因素分析

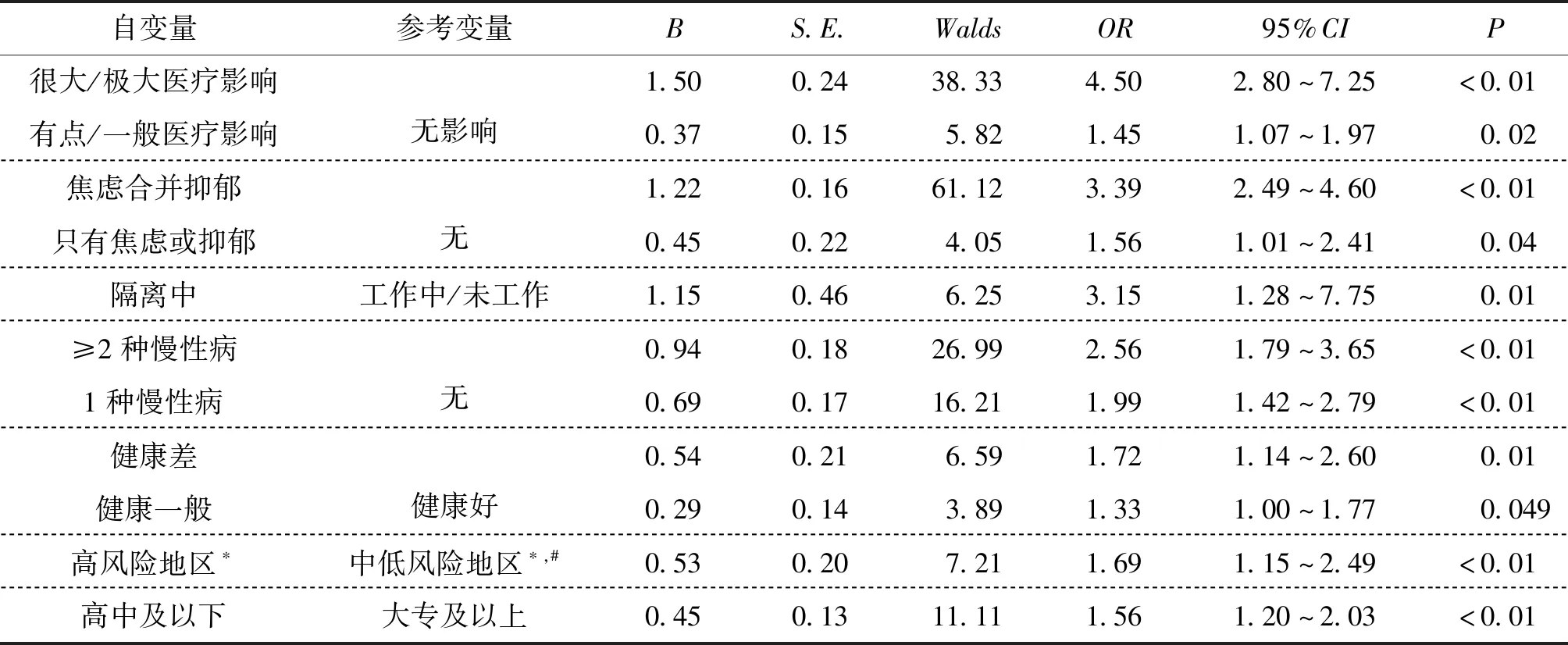

經(jīng)多元Logistic逐步回歸分析發(fā)現(xiàn)2020有8類變量,2021年有7類變量進入方程(表3和表4),其中共同影響因素包括目前狀態(tài)、醫(yī)療影響、慢性病種類、焦慮和抑郁情況、健康狀況和周圍疫情。2020年和2021年隔離中的居民自報健康變差的可能性分別是未隔離居民的1.71倍和3.15倍;患慢性病居民自報健康變差可能性更高,而且慢病種類越多,健康變差比例越大;自評健康較差居民健康變差的可能性更高,而且健康水平越差的居民,變差可能性越大;醫(yī)療服務影響較大的居民自報健康變差的可能性比醫(yī)療服務影響較小的高,而且影響越大健康變差的可能性越大;周圍疫情嚴重或者歷史上出現(xiàn)過高風險地區(qū)的居民自報健康變差的可能性都比周圍疫情較輕地區(qū)居民高;對焦慮抑郁情況來說,2020年焦慮合并抑郁的居民自報因疫情健康狀況變差的可能性是無和只有焦慮或抑郁居民的2.85倍,2021年居民則只要有焦慮或抑郁即其健康變差的可能性就更高。此外,性別和婚姻情況還是2020年居民健康變差的影響因素,男性比女性健康變差的比例更高,離異或喪偶的居民健康變差的可能性比已婚或未婚的居民都要高;2021年則是較低學歷(高中及以下)的居民比較高學歷的居民健康變差可能性更高。

表3 2020年成年居民健康變差的多因素Logistic回歸分析

表4 2021年成年居民健康變差的多因素Logistic回歸分析

2.4 對健康影響的年度變化

根據(jù)2020年和2021年居民健康變差的多因素分析結果,并將省份(城市)也納入匹配,最終確定7類匹配因素(性別、教育背景、婚姻狀況、省份(城市)、健康狀況、慢性病種類和目前狀態(tài)),最終1∶1匹配成功1108名成年居民。樣本匹配前和匹配后居民自報健康變差的比例均呈現(xiàn)下降趨勢,且變化均顯示出統(tǒng)計學意義,以上結果說明2021年疫情常態(tài)化控制期時疫情對居民健康的負面影響較2020年疫情控制早期有顯著減弱。

3 討論

3.1 疫情對成年居民健康有較大負面影響,2021年影響顯著減弱

本研究發(fā)現(xiàn),有近五分之一(19.1%)的成年居民自報因疫情健康變差。有研究報道,在疫情爆發(fā)初期,河南省民眾中有3.3%身體比平時差[17];疫情下中老年居民的每日步數(shù)明顯下降[18];45.8%成年居民疫情期間體重增加,其中13.5%增重超過2.5公斤[19];在疫情高峰期巴西成年居民中有29.4%自報因疫情健康狀況惡化[5],德國20歲以上成年人中有12%認為疫情期間健康狀況有所下降[4],日本40~60歲人群認為疫情期間身體健康有所下降的比例高達33.8%[9],芬蘭公共部門雇員的健康水平在疫情下略有下降[20]。總體來看,疫情對國內(nèi)外居民健康都產(chǎn)生了一定的負面影響,但一方面疫情階段不同,居民健康影響情況可能不同,一方面由于不同國家和地區(qū)社會經(jīng)濟發(fā)展水平、人口結構的差異,疫情對居民的健康影響可能也有所不同。

多因素分析發(fā)現(xiàn)周圍疫情嚴重、隔離中的居民自報健康變差比例更多,這部分居民健康更有可能出現(xiàn)負面影響,國內(nèi)其他學者也發(fā)現(xiàn)封鎖期居民健康狀況發(fā)生較多負面變化[21,22]。2021年本研究中居民報告健康變差的比例是15.3%,和2020年同期相比,顯示出負面健康影響下降的變化。多因素分析發(fā)現(xiàn)歷史上出現(xiàn)過高風險地區(qū)的居民健康變差比例也更高,提示疫情對健康的影響可能會是中長期影響。

3.2 居民的醫(yī)療影響及其自身健康狀況是居民健康變差的重要影響因素

本研究發(fā)現(xiàn)醫(yī)療影響始終是居民自報健康變差的危險因素,這應該與醫(yī)療機構的疫情防控措施對居民就醫(yī)的影響有關[23]。研究還發(fā)現(xiàn),從疫情控制早期到常態(tài)化控制期,居民對醫(yī)療服務影響的敏感性有提升,疫情控制早期的影響因素是醫(yī)療服務影響大,而在常態(tài)化控制期變?yōu)橛杏绊懀@估計與在此期居民對醫(yī)療服務影響減弱有明確預期,一旦還有影響,其可能就對健康造成不利影響。本研究還發(fā)現(xiàn)健康水平較差、患慢性病的居民健康變差比例更大,且健康越差、患慢性病種類越多,健康變差可能性越高。有研究發(fā)現(xiàn)巴西居民中也存在相似情況,即健康差的居民健康變差更多[5];另外一項國外研究發(fā)現(xiàn),近27.4%的以色列成年慢性病患者在疫情封鎖一個月后健康變差[24]。國內(nèi)一項針對成人慢性病患者的調查發(fā)現(xiàn),可能存在醫(yī)療服務受到影響而健康變差的情況[25]。以上發(fā)現(xiàn)一方面應與疫情有關,健康較差的居民在疫情下適應和調節(jié)能力較差而使得健康更加變差,一方面也與疫情下居民就醫(yī)需求受到負面影響間接有關[23],特別是有較多醫(yī)療需求的慢性病患者,其受到的影響會更大[26]。

3.3 焦慮抑郁、性別和婚姻等因素影響成年居民自評健康

研究發(fā)現(xiàn),存在焦慮和抑郁的居民對健康變差有顯著負面影響,并且從疫情控制早期到常態(tài)化控制期,居民的心理敏感性也有提升,從焦慮合并抑郁是影響因素到只要有焦慮或抑郁即健康變差比例都更大,這估計還是與人們的預期變化有關,這時候人們對恢復常態(tài)生活預期更大而容忍度降低。國內(nèi)外學者均發(fā)現(xiàn),居民焦慮抑郁水平與自報健康水平有負相關關系[4,21]。分析還發(fā)現(xiàn),2020年疫情控制早期男性居民因疫情健康變差更多,估計與社會期待和角色有關,傳統(tǒng)上男性“主外”,而疫情下男性原有的生活方式不得不進行大幅調整,包括運動也減少,另外停業(yè)停工也產(chǎn)生較大的經(jīng)濟和生活壓力[27],由此可能導致健康變差比例增大。2020年還發(fā)現(xiàn)離異/喪偶者健康變差比例比已婚/未婚居民都高,離異/喪偶屬于人生較大的一個負性事件,在疫情下這類人群家庭支持方面可能會受到更大影響,由此導致健康變差比例更大。2021年疫情常態(tài)化控制期還發(fā)現(xiàn),低學歷居民健康變差比例更高。有研究發(fā)現(xiàn),學歷越高健康生活方式得分越高[28],而低學歷居民可能疫情下有更多的不健康生活方式而導致健康變差情況更多。

4 建議

基于本研究發(fā)現(xiàn),提出以下建議:第一,我國需要加快健全公共衛(wèi)生應急體系,增強衛(wèi)生系統(tǒng)的應急能力[29,30],在疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件發(fā)生時,盡可能滿足居民的正常就醫(yī)需求;第二,大力發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療和遠程醫(yī)療等[31],將有助于降低疫情對居民就醫(yī)需求的負面影響;第三,鼓勵居民疫情期間居家鍛煉[32],提高身體素質,從而減輕疫情對健康的負面影響;第四,關注疫情下成年居民的焦慮抑郁情況,提供心理援助熱線等服務[33],可望促進提高居民疫情下的健康水平;第五,持續(xù)關注特別是曾經(jīng)疫情較嚴重地區(qū)居民的健康影響變化趨勢。

本文也存在一些局限性:第一,本研究采用滾雪球和便利抽樣,因此樣本代表性存在局限性,可能存在選擇偏倚,如樣本大部分來自城市地區(qū)等。第二,研究未收集飲食、鍛煉等與生活方式相關因素,另外樣本量有限的情況下沒有進入方程的因素也不能確認就不是影響因素,如收入、年齡等。