地方主流媒體短視頻新聞的新冠肺炎疫情報道框架分析

——以“我的上饒”為例

朱冰清 伍 娟

“我的上饒”作為地方主流媒體上饒廣播電視臺的短視頻新聞分發渠道,承擔著上傳下達、引導輿論的重要作用,同時,受眾主動性的彰顯也使得視頻內容推動主流文化與大眾文化相融合,尤其在新冠肺炎疫情期間,短視頻新聞強大的情感傳播能力,更能引發受眾共鳴和一致的行動。“我的上饒”視頻內容在上饒本次新冠肺炎疫情期間的點贊數量有突破性的增長,較好地起到了團結、穩定、鼓勁的作用。

一、研究設計

(一)樣本選取

2021年10月30日,江西省上饒市鉛山縣新冠肺炎疫情防控應急指揮部辦公室發布《關于我縣發現一例新冠病毒核酸檢測陽性情況的通告》,指出鉛山縣葛仙山鎮發現一名新冠病毒核酸檢測陽性人員。當天,上饒市廣播電視臺微信視頻號“我的上饒”隨即展開報道,直到12月1日才結束本次疫情的報道。其間,短視頻新聞關注了上饒疫情從發生到防控取得勝利,再到復工復產、恢復正常生活秩序的全過程。本文以微信視頻號“我的上饒”在2021年10月30日-2021年12月1日上饒新冠肺炎疫情防控過程中發布的257條短視頻內容作為研究對象,采用框架分析的方法對其進行分析。

(二)類目建構

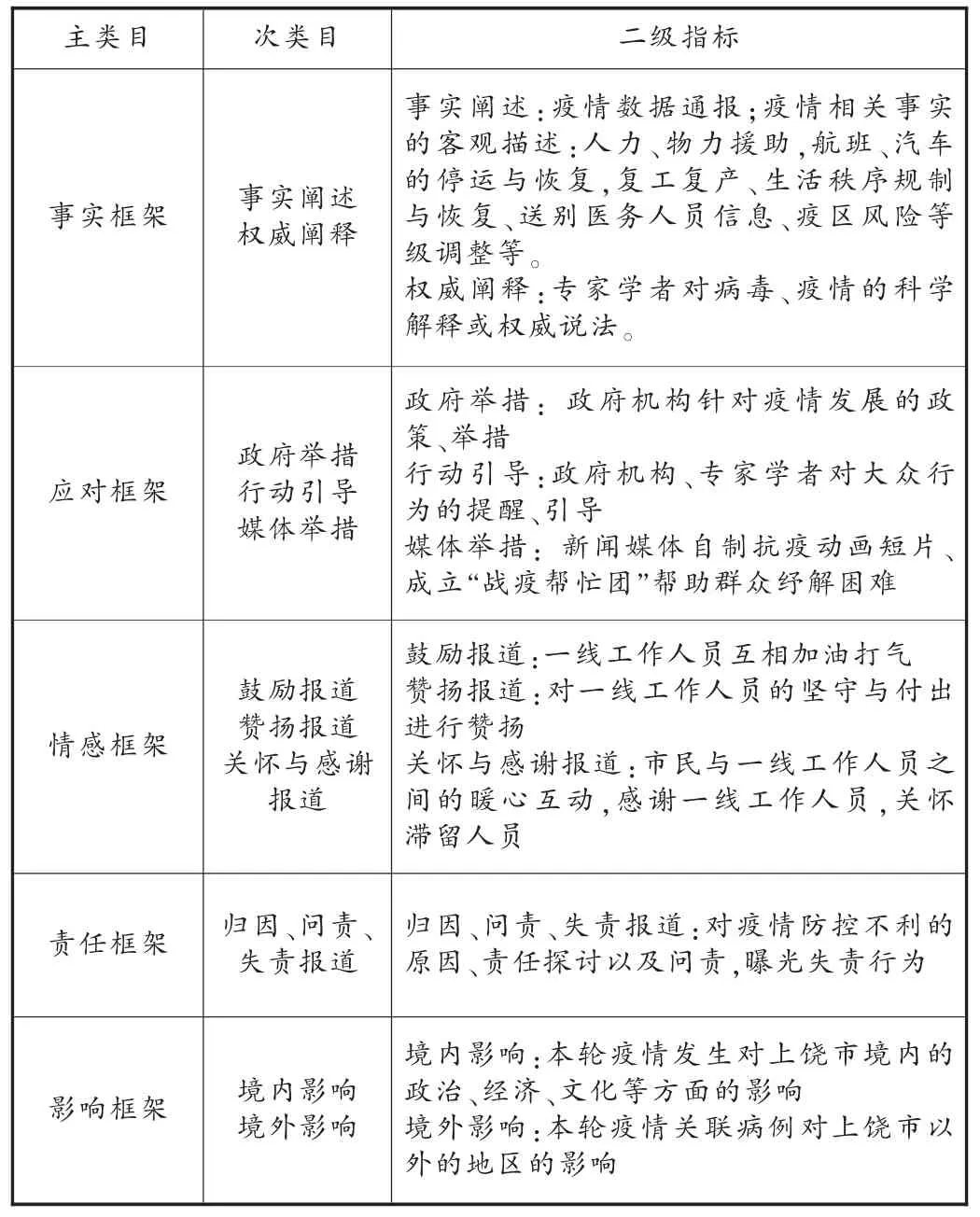

目前國內學界普遍認可的新聞框架是武漢大學陳瀟瀟在借鑒De Vreese、Peter、Semetko的分類基礎上建構的新聞通用框架:事實框架、沖突框架、人情味框架、責任框架、道德框架、經濟后果框架、領導力框架[1]。劉蘭蘭針對新冠肺炎疫情暴發早期微信熱文文本結構與內容分析時,在前者的基礎上做了調整,建構了事實框架、沖突框架、情感框架、責任框架、道德框架、應對框架、影響框架7個框架和12個二級指標[2]。本文參考劉蘭蘭研究建構的框架,即事實框架、應對框架、情感框架、責任框架、影響框架,并建構了11個二級指標,如表1所示。

表1 “我的上饒”新聞框架類目

(三)數據統計與呈現

1.報道數量與變化趨勢

在上饒市此次新冠肺炎防控期間,“我的上饒”第一條新聞報道始于10月30日,即上饒市報告首例新冠病毒核酸檢測陽性病例的當天。11月24日以后報道數量逐漸減少,進入淡出期。隨著疫情防控取得勝利,復工復產的推進以及正常生活秩序的恢復,“我的上饒” 在12月1日以一條上饒汽運站恢復營運的消息結束了對本次突發公共衛生事件的報道。另外,本次報道的密集期是在11月4日到11月9日。這6天共發布視頻101條,平均每天約17條,在視頻總數中占比39%。11月9日單日發布視頻高達20條,成為本次報道過程中的單日報道最高峰。除此之外,11月1日(單日發布17條視頻)、11月6日(單日發布18條視頻)、11月19日(單日發布12條視頻)也是三個較為明顯的次高峰值。總之,本輪報道有1個報道密集期,1個單日報道最高峰以及3個單日報道次高峰。

2.報道框架

在此次疫情的報道當中,“我的上饒”分別使用了“事實框架”“應對框架”“情感框架”三種報道框架進行報道,未使用“責任框架”和“影響框架”。

其中,使用“事實框架”進行報道的視頻最多,共167條,占比65%;其次是使用“應對框架”的視頻,共63條,占比25%;第三是使用“情感框架”的視頻,共27條,占比10%①。在視頻數量上,使用得最多的“事實框架”比使用得最少的“情感框架”的多140條;在占比上,“情感框架”比“事實框架”少55%,兩者相差較大。

3.特殊數據

在本次報道過程中,“我的上饒”還專門成立了“戰疫幫忙團”欄目,幫助老百姓解決力所能及的事,如取藥、聯系物業修理基礎設施等,這也屬于“應對框架”。在使用“應對框架”進行報道的63條視頻中,“戰疫幫忙團”欄目的視頻有26條,占比25%。

二、框架分析

(一)事實框架

根據本文所建構的框架,“事實框架”包含:疫情數據通報、與疫情相關事件的陳述以及權威闡釋。在此次上饒新冠肺炎疫情當中,“我的上饒”大量使用“事實框架”,通報疫情數據(42條視頻,占比約25%),客觀傳達與疫情相關的事實(共116條視頻,占比約69%),發布專家學者對疫情的權威解釋(共9條視頻,占比約5%)。這些報道具有新鮮性、重要性、接近性等新聞價值,滿足了受眾的信息剛需。此類視頻新聞不僅滿足了人民群眾知情權,而且有利于贏得人民群眾的支持和理解,是主流媒體運用新媒體方式進行輿論引導的一種體現。

此外,“我的上饒”在事實框架下還積極使用解釋性報道的樣式,為民眾答疑解惑。例如,11月8日發布報道《卜慶銘:我們為什么要做多輪核酸檢測?》,邀請卜慶銘(上饒市新冠肺炎疫情防控應急指揮部辦公室綜合組副組長)解釋進行多輪核酸檢測的原因。

還有,“我的上饒”在報道中凸顯了人文關懷,通過記者與居民連線的方式,展現了百姓在疫情期間的生活狀況。如11月4日發布的《記者連線居家隔離居民》,記者通過視頻連線的方式詢問了居家隔離居民的健康狀況。連線過程中,居民講述了物資充足的現狀以及物資獲取方式。此類報道通過個體視角呈現了疫情初期市民的生活和物資保障狀況,起到以小見大的效果。

(二)應對框架

“應對框架”是指對疫情期間相關主體抗擊疫情的舉措的報道,包括政府的舉措、政府機構和專家學者對大眾的行動引導以及媒體參與抗疫的活動三類。“應對框架”在本輪疫情新聞報道中使用較多(占比25%)。使用該框架的短視頻新聞包含了政府舉措(視頻28條,占比44%)、媒體舉措(視頻26條,占比41%)、行動引導(視頻9條,占比14%)。有助于傳達政府的防疫政策、舉措,傳播政府和專家學者的呼吁,展現地方政府在突發公共衛生事件當中的應對能力和治理能力。在該框架的新聞內容中,民生新聞占據較大比重,如穩定市場秩序、規制物價等。這些政策舉措與民生息息相關,一方面可有效樹立良好的政府形象、穩定社會秩序,助力當地疫情防控;另一方面,也可有效滿足人民群眾的監督權,督促政府作出及時有力的行動、科學合理的決策。

此外,“我的上饒”還推出了“戰疫幫忙團”欄目,為求助群眾提供幫助,如為癌癥患者送藥、為醫務人員送藥品等,積極投身抗疫實踐。“戰疫幫忙團”欄目在報道期間共發布視頻26條,在應對框架中占比41%。

“戰疫幫忙團”是上饒市廣播電視臺民生新聞“城市幫忙團”欄目在疫情期間的特殊形式,滿足了市民在疫情期間更加細微的需求。例如,11月19日發布的短視頻新聞《癌癥患者急需用藥 記者代勞取送》中,報道了一位癌癥患者因不知如何購買藥物而向記者求助的情況。在這些報道當中,求助群眾對記者展現出充分的信任,現實困境也在記者的幫助下獲得了圓滿解決。可見,“戰疫幫忙團”有效拉近了媒體與受眾之間的距離。

(三)情感框架

“情感框架”是指在尊重事實的基礎上,傳達情感傾向的報道框架。根據本文的報道框架建構,“情感框架”包括鼓勵報道(視頻2條,占比7%)、贊揚報道(視頻10條,占比37%)、關懷與感謝報道(視頻15條,占比56%)三類。

“情感框架”是報道框架中較為重要的一類報道框架,有利于發揮媒體“減壓閥”的作用,安撫社會情緒,為受眾提供積極的心理支持。在本次報道中,“我的上饒”使用“情感框架”的視頻有27條,在總視頻中占比10%。該框架下的新聞主要聚焦于醫務人員,報道焦醫務人員的奉獻精神、樂觀的態度以及抗疫中的心路歷程等。此類報道框架有利于展現醫務人員的專業素養和職業形象。另外,部分視頻還展現了市民對醫務人員、一線工作人員的感激。通過市民與一線工作人員的互動,傳遞溫暖的社會氛圍。

(四)未使用的框架:責任框架和影響框架

本次疫情報道并未使用“責任框架”和“影響框架”。

11月27日,“我的上饒”發布了題為《上饒疫情防控取得全面勝利》的短視頻,上饒市副市長祝美清在新聞發布會中指出,上饒市在本輪“疫情處置實現了六個未發生,即未發生一例外溢病例、未發生一例游客感染、未發生一個除上饒市以外的風險點、未發生一例院內感染、未發生一例校園感染、未發生一例重癥病例,取得上饒市常態化疫情防控以來第一次處置突發疫情重大考驗的全面勝利”。從此次新聞發布會來看,上饒疫情防控有力,未發生因為防控不力而被追責、問責的情況,因而未使用“責任框架”。

“影響框架”也未使用,“在疫情災難發生時,大眾的需求層次減少,生存、安全的基本需求是最主要的需求,對于其他高層次的需求欲望會降低”[3]。

三、報道框架的啟示

(一)與疫情防控現實情況結合,選擇性使用報道框架

“我的上饒”作為三線城市的地方主流媒體短視頻新聞,在報道框架方面與全國性頭部主流媒體的報道框架存在一定的差異。有研究指出,《人民日報》抖音號新聞使用了“我的上饒”未曾涉及的三類報道框架,即“影響框架”“責任框架”以及其他框架。[4]“我的上饒”此次未使用“影響框架”,因為此次疫情未發生外溢病例,未對上饒市以外的地區造成影響;未使用“責任框架”也與上饒本次疫情防控具有直接關系,上饒市在本輪疫情防控中做到了“六個未發生”,未出現當地工作人員因為疫情防控不力而遭受問責的情況。可見,媒體使用何種新聞框架,與當地疫情防控工作以及結果有直接關系。

首先,“我的上饒”在本次報道中積極使用“事實框架”傳達基本的與疫情防控相關的基本的客觀事實,有效滿足人民群眾的信息剛需,發揮了媒體傳播信息的職責。在新聞報道中,尤其是突發公共事件當中,信息及時、公開、透明有利于滿足人民群眾的知情權、 監督權等主體權利,更有利于贏得人民群眾的理解和信任,最終有利于媒體進行輿論引導。其次,“我的上饒”還較多地使用“應對框架”有利于傳播政府關于疫情防控的政策、專家學者對民眾行為的倡導,達到傳播信息、協調一致行動的目的。最后,報道還使用了“情感框架”,所有短視頻內容傳達的感情傾向皆為正面。“應對框架”和“情感框架”同時使用,有利于短視頻新聞發揮撫慰社會情緒的作用。

綜上,“我的上饒”在新冠肺炎疫情防控中的框架使用為地方媒體的短視頻新聞報道提供了一些啟示: 首先,地方媒體在面對突發公共事件,可以根據當地實際情況選擇合適的報道框架,無需生搬硬套;其次,在報道中,地方媒體應優先使用“事實框架”,滿足人民群眾信息需求,以便在輿論引導中占據優勢地位和主動權;第三,合理采用“應對框架”,有助于紓解矛盾、助力地方治理。

(二)運用多種傳播符號,突出報道的正面情感

在本次報道當中,“我的上饒”共有12條點贊或轉發過萬的短視頻。通過對這些視頻的分析可以發現,它們具備以下特征:總體情感傾向積極向上,包括正面的語言符號,昂揚、鼓舞人心的音樂以及細膩豐富的鏡頭語言。

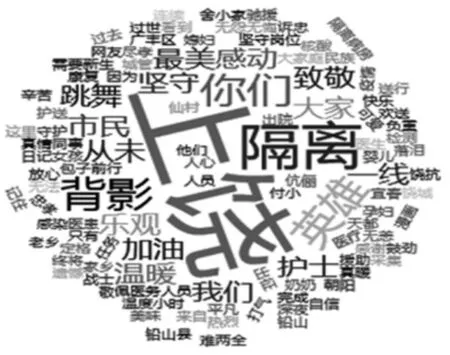

第一,運用積極正面的語言符號。在“情感框架”中,所有報道的情感傾向均為正面傾向。對使用“情感框架”的27個視頻標題分析發現,“最美”“感動”“堅守”“致敬”“英雄”“溫暖”“樂觀”“加油”等正面傾向的詞匯比較突出。

圖1 “情感框架”短視頻新聞標題詞云圖

第二,運用舒緩或積極昂揚的聲音符號。11月24日發布的短視頻《向英雄們致敬!上饒熱烈歡送1172名援饒抗疫人員!》中,使用背景音樂《聽我說謝謝你》,表達了對于抗疫人員的感激之情。評論區的留言也多為對一線人員的感謝和敬意,如熱評“致敬最美逆行者,謝謝您為我們拼過命”。這些正面情感的報道,給予受眾積極的心理暗示,發揮了媒體撫慰社會情緒、凝心聚力的作用。

第三,運用細膩豐富的鏡頭語言。11月24日發布的兩個視頻:《向英雄們熱烈致敬 上饒歡送1172名援饒抗疫人員》《上饒以最高禮遇歡送援饒抗疫人員》均獲得了超過10萬的點贊量,分別獲得7.2萬的轉發量、3.9萬的轉發量,成為本次報道的爆款視頻。在對這兩個視頻進行分析以后發現,它們除了同時具備前文所述的兩個特征之外,在鏡頭語言的處理上也非常細致。《向英雄們熱烈致敬 上饒歡送1172名援饒抗疫人員》中的特寫鏡頭突出了一位醫務人員離開上饒時眼含的淚水。特寫鏡頭的運用既表現出了報道對象的內心情感,也將這種情緒傳遞給受眾,十分具有感染力。《上饒以最高禮遇歡送援饒抗疫人員》則使用了航拍的方式,將多種畫面進行組接,信息豐富、可視性強。

(三)個體敘事較少,共情傳播有待加強

在本次報道中,“我的上饒” 有效承擔了傳播信息、反映輿論、引導輿論、服務社會的職責,并未在報道中出現嚴重的負面輿情事件,表現可圈可點。但短視頻新聞報道多從宏觀、中觀層面展開報道,微觀層面的個體敘事較少。

在所有視頻中,個體敘事的視頻只有12條(占比5%),共情傳播有待加強。“共情傳播是共同或相似情緒、情感的形成過程和傳播、擴散過程。”[5]在新媒體時代,時空界限被打破,尤其在疫情防控期間,受眾居家時更加關心心理層面的接近性。因而,在當下新媒體時代,地方媒體應更加注重從微觀層面進行報道,增加個體化敘事。

四、結論與討論

本文使用框架理論,對上饒市廣播電視臺微信視頻號“我的上饒”10月30日至12月1日間發布的257條與疫情防控相關的短視頻新聞內容進行了分析。

研究發現,“我的上饒”在報道過程中使用了“事實框架”“應對框架”“情感框架”三類報道框架,其中,事實框架最多,應對框架與情感框架次之。有效發揮了傳播信息、引導輿論、撫慰社會情緒等媒體職能。

在地方主流媒體短視頻報道中,以下幾點經驗值得注意:第一,在新冠肺炎疫情報道中,“我的上饒”報道框架的使用和《人民日報》等頭部媒體存在一定差異,這是疫情防控的現實情況所決定的。在地方治理過程中,尤其需要重視信息的公開透明和及時傳達,并向公眾積極展現與解釋抗疫的具體行動和原因,滿足受眾的獲知權和監督權。第二,“戰疫幫忙團”欄目是“應對框架”的一大特色,它使得新聞記者成為抗擊疫情的實踐主體,重塑了媒體的功能,在行動中贏得受眾信任,拉近了媒體與受眾的距離。第三,符號元素對短視頻的情感傳播效果具有重要影響,短視頻新聞應注重多種傳播符號元素的使用,尤其是在“情感框架”中,更能體現報道的正面傾向,充分發揮媒體撫慰社會情緒、維護社會和諧穩定的作用。

注釋:

①在進行百分比計算時,統計到小數點后兩位數,第三位小數點使用四舍五入的方法進行處理。