把握周長本質,讓量感在課堂中真實生長

文/韶關市武江區田家炳沙湖綠洲小學 林其敬

2022版義務教育數學課程標準,將量感納入11個核心概念詞之一。量感主要是對“量”的長度、大小、重量、面積、體積、時間等的感覺,類似樂感、數感一樣,具有較強的抽象性。但在抽象的周長概念教學中,許多老師會出現重周長計算輕概念理解的現象,對周長概念的講解一帶而過,導致后期在學習面積的時候經常與周長混淆,包括長度單位與面積單位分不清,導致量感不豐滿,甚至很薄弱。鑒于此,我以“什么是周長”一課為例,談談在教學中,如何建立周長表象,深入周長本質,讓周長量感在課堂中真實生長,讓教學走向深度。

一、生活中感知,建立表象,獲得周長量感

數學的量感源于生活,又用于生活。在生活中,包裝一份精美的禮物,到底需要多長的彩帶,養殖戶需要圈一塊地養雞,需要多長的柵欄,我們需要穿多長的褲子等等,從這些問題里,我們發現生活中處處孕育著量感的培養。因此,教學中可以創造機會與平臺,讓學生在生活中體驗量、感知量,初步獲得量感。如:“什么是周長”一課,教學時首先讓學生基于已有經驗說說什么是周長,立足學生本位,接著通過讓學生觀察籃球場、運動場、島嶼一周的邊線并說出一周邊線的長度的過程,旨在激活學生已有的生活經驗,讓學生初步感受周長的本質屬性,“周”指一周的邊線,“長”指一周邊線的長度。從而建立周長表象,讓學生感受“周長”是一個測量的結果,獲得對物體表面或圖形邊線長度的初步量感。

二、操作中體會,觸摸本質,發展周長量感

在教學中,應根據教學內容開展多元的動手操作活動,通過具身參與,讓學生的身心“卷入”到學習、探究中來,豐富對“量”的體驗,加深量感意識。如:“什么是周長”一課,教材安排了“描一描”“認一認,說一說”“量一量”的數學活動。借助“描一描”的動作表征,從任意圖形(不規則)入手,讓學生描出樹葉(曲邊圖形)、數學書(直邊圖形)的邊線活動,幫助學生直觀感知,積累對周長的感性認識,建立豐富的表象,初步感知周長的含義。接著讓同桌間結合圖形指一指,指出圖形所描邊線,然后說一說,分享什么是樹葉的周長,什么是數學書封面的周長。借助“認一認,說一說”的圖形表征和語言表征,學生初步感知什么是周長,知道“一周”的含義,是指物體表面或圖形的邊線。再組織小組合作開展“量一量”的動手實踐活動,測量出樹葉(曲邊)、數學書(直邊)圖形的周長,旨在鼓勵學生學會合作,引導學生學會思考,體會周長是一個數形結合的概念數值,是線段長度的結果,進一步觸摸周長的本質。與此同時,也在豐富的操作測量活動中,加深對“量”的認識,發展周長量感。

三、游戲中孕伏,深入本質,強化周長量感

在“什么是周長”教學中,我設計了“變變變”的游戲,讓學生利用一根長60厘米的細繩,變出一個周長為60厘米的圖形。你能做到嗎?請拿出細繩,自己試試吧!我們都知道周長的本質是測量線段長度的結果。因此,設計將長60厘米的細繩變成一個周長為60厘米的圖形的游戲,接著讓學生通過觀看視頻感受同一長度的細繩更多樣的變法,感受數學的神奇之處,欣賞數學的美。本環節設計旨在讓學生經歷獨立思考與實踐探究的過程,在玩中學,學中促進對周長的理解,體會線段長度與圖形周長之間的密切聯系,當學生意識到無論細繩如何變化圍出不同的圖形,其細繩的長度都是不變的,也就是圖形的周長是不變的。這樣,他們就有了用線圍成面的感悟,從而幫助學生打通線段長度與周長知識之間的隔斷墻,初步建立了學習測量其余圖形周長的承重墻,在不斷“圍”與“展”的過程中反復感知60厘米長度的量感,深入周長本質,強化周長量感。

四、思辨中提升,把握本質,內化周長量感

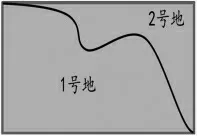

周長是一個抽象的感念,僅一次、兩次的感知、操作與體驗,依舊無法很好的內化周長量感,因此,有必要開展學生的思辯活動,進一步把握本質,使量感得以顯形。如在“什么是周長”中,我是這樣設計的,請同學們仔細觀察,這是一塊長方形的土地,因用地需要被劃分成兩塊,分別是1號地和2號地,你認為誰的周長更長呢?

為了更好地揭示周長的本質,避免對接下來學習面積產生干擾,我設計了這個思維“陷阱”,讓學生在思辯中經歷由錯誤到正確的修正過程,建立對周長更為清晰的認識,加深對線圍成面,線在面上,面在線內的感悟,為區分面積與周長兩個易混概念奠定基礎,從而讓學生更好地把握周長的本質,內化周長量感。