基于川劇燈調[胖筒筒]音樂形態研究的巴蜀民俗文化考釋

范 菁 彭潮溢 姜 霞

燈調是川劇五種聲腔中最能體現巴蜀本土文化的聲腔。其余四種聲腔昆腔、高腔、胡琴腔、彈戲,均是從外流入巴蜀后,被地方化的聲腔。唯獨燈調是巴蜀土生土長的聲腔藝術。因此,川劇五種聲腔的源流足以證明燈調是巴蜀民間藝術的代表。戲曲音樂是區分不同聲腔類型的重要標志,同時它也是地方文化的“活化石”。

然而,對[胖筒筒]音樂的研究成果較少,據筆者統計共有六篇。劉正維先生《梁山調腔系論證》中對胖筒筒調的音樂形態分析[1]53-55;有三篇為論述川北燈戲唱腔音樂[胖筒筒],分別是楊林嵐的《簡論川北燈戲主腔音樂》[2]189-190、譚永局的《川北燈戲的音樂特征》[3]、向俊潔的《川北蒼溪燈戲唱腔與演唱特點分析》[4]13;孫兵的《“梁山調”唱腔研究》,論述湖北荊門地區的梁山調主腔音樂[胖筒筒][5]56;還有一篇是筆者研究川劇伴奏音樂形態,涉及到對胖筒筒伴奏音樂的研究,即《川劇主奏胡琴的伴奏藝術研究》[6]46。

以上文獻均運用民族音樂形態學的分析方法,對胖筒筒音樂形態進行研究;而運用兩儀五度相生體系的分析法,研究[胖筒筒]音樂形態,進而深入巴蜀民俗文化的成果為零。鑒于此,本文通過對川劇燈調的文化概述及音樂形態的研究,管窺其所蘊含的巴蜀民俗。

一、川劇燈調的母體文化環境闡釋

若論川劇燈調的母體,須從四川燈戲說起(下文均用“燈戲”表示四川燈戲)。燈戲為“母”,在被川劇吸收為聲腔后,川劇為與燈戲這一名稱區分,而命名聲腔為燈調(下文均用“燈調”表示川劇燈調),因此,川劇燈調為“子”。

燈戲為巴蜀民間小戲。據劉正維先生考證:其唱腔屬梁山調腔系,在清代川西、川東北,四川燈戲的聲腔都被稱為梁山調,梁山調的主要腔調為胖筒筒調[1]50-52。再依據《中國戲曲音樂集成·四川卷》中有關燈戲樂譜的記載,許多劇目都運用胖筒筒調,同時燈調中也有不少劇目運用胖筒筒調的唱腔,如《請長年》(其也是現今梁山燈調戲的代表性劇目[7])、《鬧窯》等。以上是燈戲與燈調在聲腔源流方面的概述,即燈戲、燈調的胖筒筒調均源于梁山胖筒筒調。那么燈戲依托于怎樣的文化環境呢?

燈戲,在清代被巴蜀巫道文化所利用,直至民國時期,都在巫文化的環境之下,活躍于民間。四川燈戲以歌舞演故事的戲曲形式(也是燈調的演出形式)在巫儀式后上演,體現了巴蜀民間信仰習俗與戲曲之間相互借助的現象。另外,根據四川戲曲劇種分布情況,也可見燈戲與巫文化的關系:儺戲,為巴蜀巫文化誕生的戲劇形式,燈戲與儺戲在同一地域同時分布與流行的現象較為常見,諸如巫山、梁平、蒼溪、儀隴、旺蒼、劍閣、西充等地[8]554。因此,通過巫儀式后演燈戲的民間信仰習俗、儺戲與燈戲在同一地域共存的情況,可見原為演巴蜀民間歌舞的燈戲,逐漸被賦予了巫文化色彩,在巴蜀大地廣泛流傳與演變。

我們對燈調的文化背景按照順時的梳理,可得出如下推論:首先,四千年前,巴蜀由于特殊的地理文化環境,孕育出巫文化,著名的三星堆遺址即為巴蜀巫文化的代表;還有以巫文化命名的地名,如巫山、巫溪;又如《華陽國志·蜀志》中“民失在于征巫,好鬼妖”之記載。其次,在巴蜀巫文化的大環境下,明代梁山縣誕生了梁山調腔系,并在巴蜀及其鄰近地域廣泛傳播。燈戲即為梁山調腔戲傳播至四川境內的另一名稱。且梁山調腔戲的主要唱腔[胖筒筒]成為了燈戲的主要唱腔。燈戲在明清時期長期被巫儀式所用,長時間將巫文化作為自己傳播的媒介。抑或因為兩者本就合適,抑或是歷經了改變與相互適應的過程,而互為所用。燈戲因此而成為了巫術儀式中的音樂事項。最后,燈調吸收了燈戲的唱腔音樂、表演等藝術元素,將其作為自己的聲腔之一,在劇目、主要唱腔方面都與燈戲保持一致。因此,燈調母體的文化環境為巴蜀巫文化。

對任何一種民俗文化的研究,都不能離開其原始生態文化母體而進行單一的分析。川劇燈調母體的文化環境反映了巴蜀特定歷史時期的民俗,這為后續的音樂形態分析提供了明確的方向。

二、川劇燈調[胖筒筒]的音樂形態分析

主奏樂器的音色影響燈調的音樂表現力,因此,在音樂形態分析前,先從主奏樂器的材質對音色的影響出發,探究音樂的外在表現形式,進而使音樂形態研究更加深入。

上一章曾提到梁山調的主要聲腔為胖筒筒調,“胖筒筒”這一名稱是因其主奏樂器為胖筒筒。因此,胖筒筒既是一件樂器,也是聲腔的名稱。以下內容中,胖筒筒如若表達為聲腔時,用[胖筒筒]來表示;如若表達為主奏樂器時,則不加括號。

(一)胖筒筒

胖筒筒,系胡琴類樂器,形似二胡。明代即為“大紅燈戲班”的伴奏樂器[9]398。由于胖筒筒在巫術儀式中被運用,新中國成立之初,認為其是儀式中的法器,成為禁物。許多藝人當眾銷毀了這件樂器,后相繼失傳。現僅在資料記載中可見其原貌,圖如下:

圖1 竹質胖筒筒(已失傳)[10]948,并注琴筒長為200mm,直徑為120mm。

胖筒筒獨特的音色受制于形制、材質與制作方式。上圖胖筒筒琴筒的長度比二胡琴筒長約7cm、直徑長約3.2cm左右。也正是因為琴筒較大,因此巴蜀人用“胖”來形容其“體型”。其材質為南竹②(數據來源于筆者對自貢市川劇團王榮老師的采訪口述),據《巴蜀文化研究》一書的《〈華陽國志〉品物圖考》章節中對“南竹”的記載“南竹,也稱毛竹,禾本科。稈高11-13米,粗8-11厘米,稈環平,籜環突起,節間為圓筒形,長30-40厘米……[10]239”,可見胖筒筒琴筒的長度與直徑,確與南竹屬性相符合。琴弓為竹質,琴筒一側蒙蛇皮。胖筒筒一般為民間藝人手工制作,其制作的精良程度應不及現代工藝所產的胡琴。基于以上對材質、形制與制作方式的分析,胖筒筒的音色受制作方式、材質、形制因素的影響,而發出淳樸、雄厚的“嗡嗡”音色,藝人們形容為“嗡聲嗡氣的”。這樣的音色特點,與燈戲、川劇燈調滑稽、調笑的故事性特點吻合。燈戲與燈調,其故事內容來自村野生活趣事,多為妻調笑夫,最終體現男性愛妻的“耙耳朵”[11]精神。“嗡聲嗡氣”的音色特點與巴蜀“耙耳朵”人物形象相契合。從音色方面看,為塑造人物的喜劇性特點提供外在的表現形式。用竹做成與燈戲藝術相匹配、與唱腔相適宜的胡琴,蘊含了巴蜀民間藝人的智慧。

(二)三個劇目所用[胖筒筒]過門音樂形態分析

之所以分析燈調[胖筒筒]的過門音樂,原因如下:第一,運用[胖筒筒]腔的劇目,大多是流傳較久遠的燈戲劇目,本文所研究的三個劇目《請長年》《拜新年》《鬧窯》均是燈戲的傳統劇目,這可以見得燈調對燈戲劇目的傳承;第二,燈調[胖筒筒]的過門音樂甚至為梁山胖筒筒調的原型(上節曾提到燈戲、燈調起源于梁山調,[胖筒筒]為梁山調的主要聲腔)。第三,在《四川省志·民俗志》中有“一般地說,川北燈戲的幾個主要唱調都跟慶壇有一定關系[8]556”的記載,其中就提到了[胖筒筒]。因此,選取燈調中具有梁山調特色的[胖筒筒]過門音樂,更能代表巴蜀音樂音調的特性,也與巴蜀巫文化的聯系更密切,做到準確的定性分析與研究。

戲曲音樂有過門音樂與唱腔音樂兩部分。過門音樂有一定的程式性,音樂終止音及旋律較為固定;而唱腔音樂會因地域方言的差異而產生終止音和旋律的變化,這一點作為對巴蜀不同地域燈戲特點的分析更有意義,但本論文不以燈戲的地域差異性為研究對象。因此,研究重點為燈調[胖筒筒]的過門音樂,輔以唱腔的共性因素探究[胖筒筒]的音樂形態。

過門音樂有開場、中場過門與腔句過門的類別。一般情況下,開場、中場過門的體量較大,一般大于等于四小節,稱之為長過門;體量較小的,僅有兩小節的過門,稱之為短過門。短過門的音樂元素與長過門相似。因此,本論文以長過門為主要分析對象。

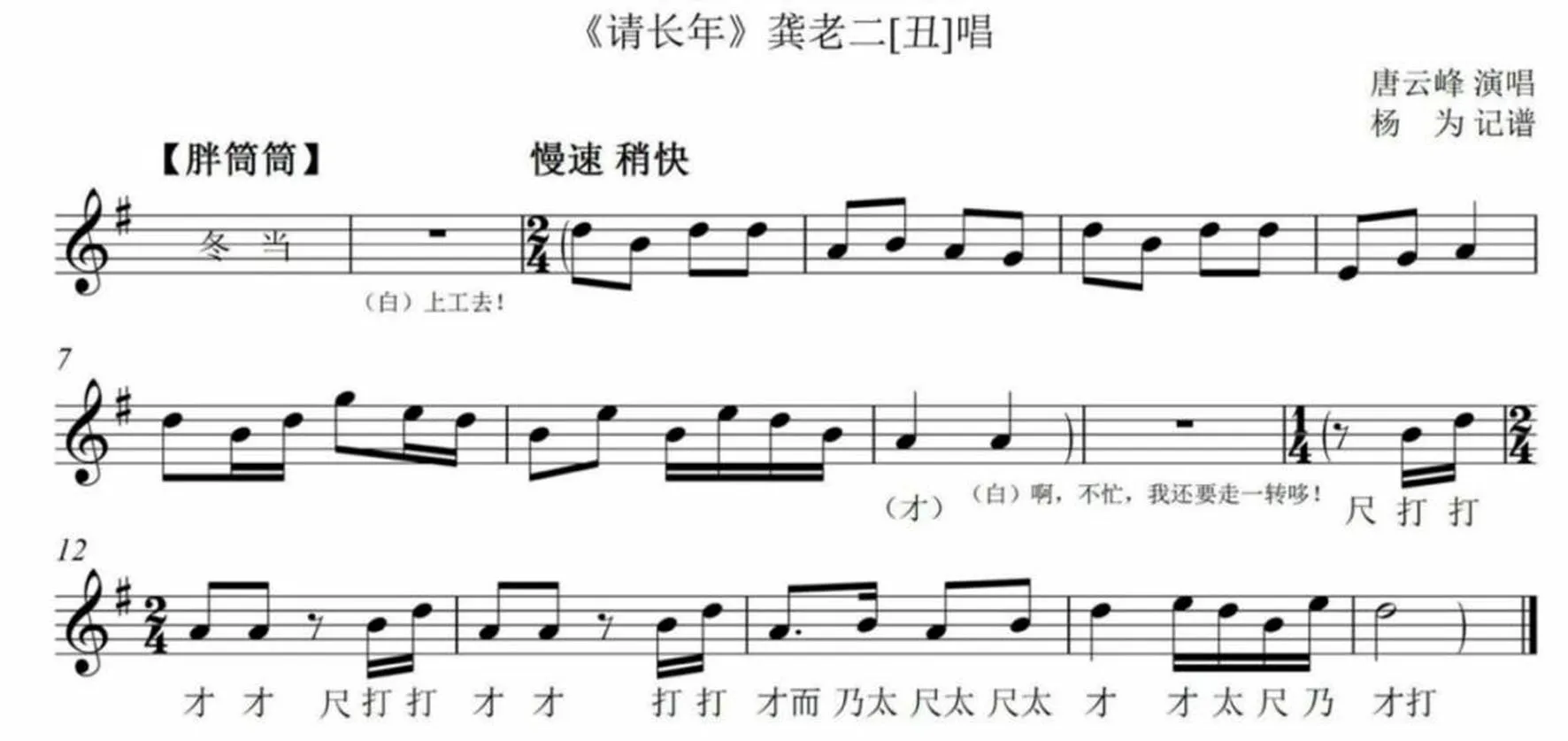

1.《請長年》長過門音樂形態分析

圖2 《請長年》過門譜例[12]787

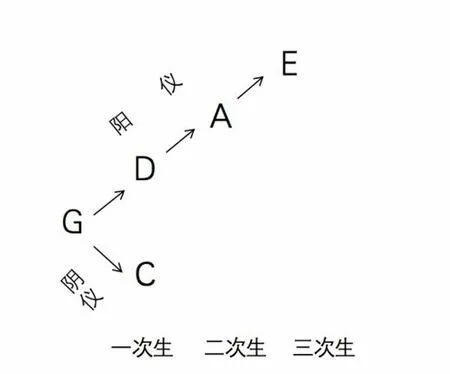

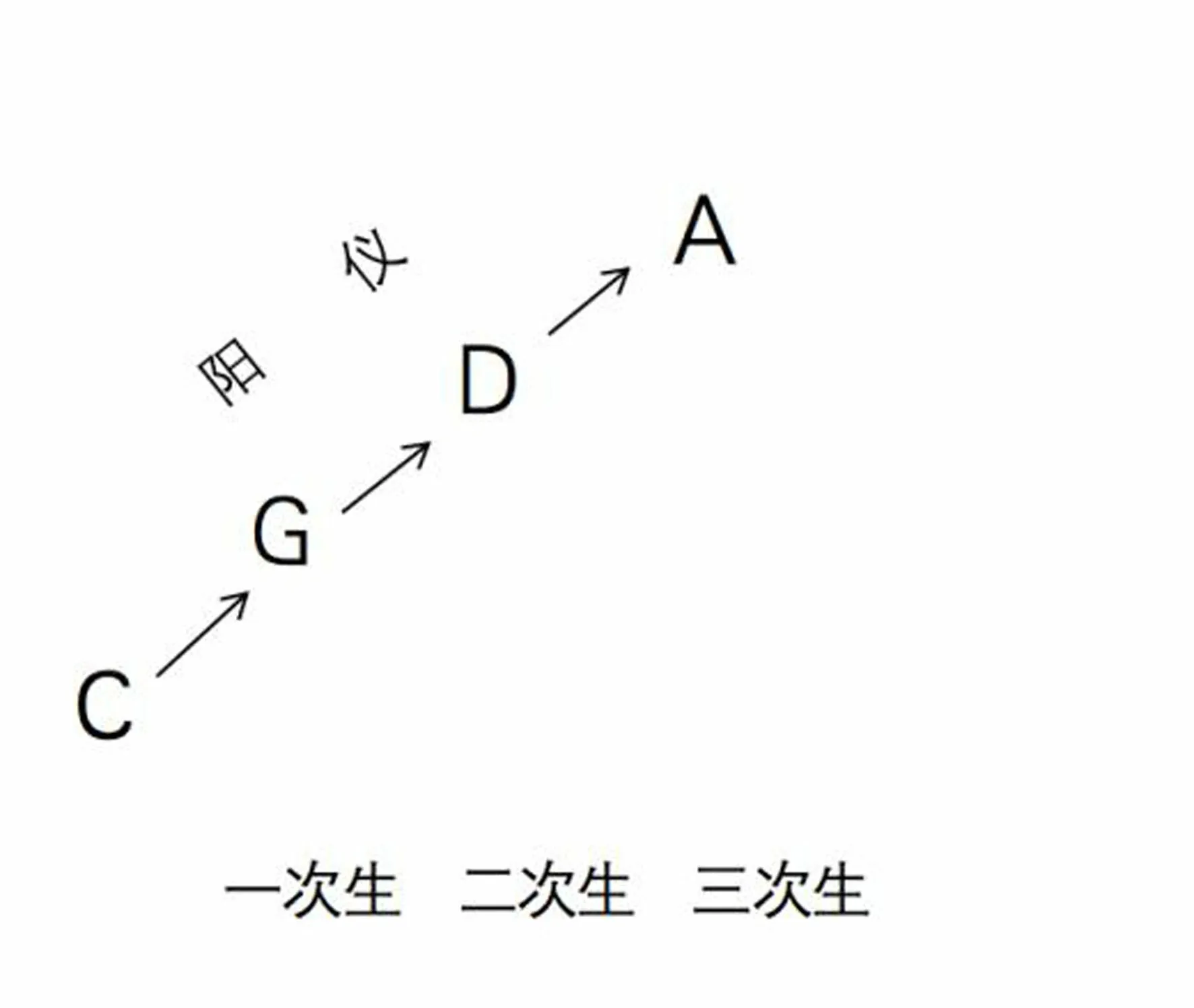

兩句為一整體旋律,原因如下:若將念白前的旋律看作一個樂句,那么樂句為五聲性(D-E-G-A-C),終止音為D,在此分析的條件下,旋律為D商終止,但通過從音樂演奏、聽覺或是唱,念白前的旋律均不能構成全終止。念白后的旋律為四聲性(G-A-D-E),結束音為G,具有兩種調式的可能性,即徴終止或宮終止,旋律究竟是徴還是宮終止,暫且擱置。筆者通過聯系念白前后的旋律,進行整體分析,誠然,兩個旋律屬一整體,是非規整的7+5上下句結構,為五聲性:G-A-C-D-E,通過兩儀五度相生體系的生律規律可見:G為旋律的中心音,通過下生三次律,得G-D-A-E(陽儀);上生一次律得C(陰儀)。整體旋律的音階通過五度相生律的排列為“C-G-D-A-E”。圖示如下:

圖3 《請長年》兩儀五度相生音級圖示(范菁制)

旋律以下生一次律,得屬功能音D,繼而再生兩次、三次得A、E兩個屬色彩音;上生一次律得下屬功能音C。上句旋律終止在屬音D,旋律倒數第二小節均為屬色彩音,最終過渡到屬音。下句的節奏型較上句變化較大,在功能性及色彩方面,均用屬功能音及其色彩音,最終形成屬-主的終止。

旋律的跳進音程,有主音-屬音(G-D)的下行四度跳進、下屬音-主音(C-G)的上行五度跳進、主音-下屬音(G-C)的上行四度跳進、以及屬色彩音E-A的上行四度跳進,上句旋律中的主-屬、主-下屬、屬-主以及屬色彩音之間的跳進,最終終止于屬,形成了上句豐富的功能進行;下句屬(及屬色彩音)-主的跳進進行,是旋律終止感的根源。

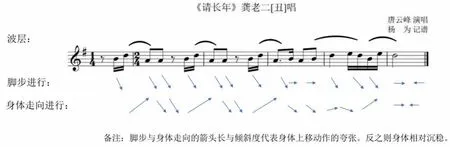

以上是從功能性角度對跳進的分析。從伴奏旋律的實用層面出發(過門音樂為配合演員做過場),這些跳進,是表現演員邊走路邊“跩”動作的韻律,“跩”是演員的身體形態、動作,即演員用腿、腳、頭部等肢體表現較為夸張的舞臺動作。再加之丑角戲,演員滑稽動作的逗樂性要強一些,因此,這些跳進可展現滑稽、“丑態”的音樂形象。

《請長年》開場過門是演員做過場的配樂,演員在舞臺上以夸張的走路姿勢,表現“上工”路途的“走路姿態”,較常人走路時腿部動作更為夸張:腳掌抬落距離地面的高度相對較高,且脖頸與頭部隨著身體邁出步伐而向前傾與還原。演員踩著伴奏音樂節奏點,結合動作在舞臺中完成具象又夸張的走路姿勢。音程跳進與演員腳步抬、落的動作夸張性相關,以跳進的音樂進行表現人物形象,通過伴奏音樂配合演員的身體律動。演員的肢體進行如下圖所示:

圖4 《請長年》演員過場腳步及動作圖示③

旋律與演員的身體韻律關系圖如下:

圖5 《請長年》旋律與演員身體韻律關系圖(范菁制)

演員腳的抬落與身體具有連貫而又有一定起伏的特點,就像微風吹過的湖面,波浪搖曳、此起彼伏。此旋律像是波層一樣的進行狀態,上下起伏,具有很強的律動性;在句末,波層推向制高點,又回落,這是旋律進行的具象特征。《拜新年》的過門音樂也是[胖筒筒],它的過門音樂與《請長年》后半句過門旋律幾乎相似。

2.《拜新年》長過門音樂形態分析

圖6 《請長年》后半樂句與《拜新年》過門音樂譜例對比圖示[12]787-788

兩旋律均為四聲音階。《拜新年》的四聲音階(C、D、G、A),據五度相生律的生律法則,是在中心音C的基礎上,下生三次得其余陽儀三音,如下圖:

圖7 《拜新年》兩儀五度相生音級圖示(范菁制)

兩旋律的節奏型僅在倒數第二小節第二拍有差異,但是音級的跳進度數卻是一致的。《拜新年》與《請長年》的過門旋律獨到的美在于恰當的節奏型、適時的分句、規整的結構以及結合川劇人物形象及動作思維,并將音樂語境與音樂結構高度結合,以此表現完整的音樂形象與角色特征。

以上兩個劇目的唱腔曲牌都為[胖筒筒],且過門旋律相同。但川劇燈調中,并非用[胖筒筒]曲牌的唱腔都與《請長年》《拜新年》的過門音樂旋律具有一定的相似性,還存在著不同形態的過門旋律,如《鬧窯》的開場過門。

3.《鬧窯》長過門音樂形態分析

《鬧窯》開場旋律是宮終止,與唱腔的結束音一致。過門旋律為五聲性,由兩儀五度相生后形成C-G-D-A-E的五個音級,以C為中心音,形成下四次生的屬音及其屬色彩音列。旋律的跳進有色彩音A-E上、下行四度跳進以及C-D(主-主色彩音)的下行四度跳進,整個過門旋律循環著屬-主的進行。《鬧窯》的開場過門與劉正維《梁山調腔系論證》一文中“終止在do的過門”旋律幾乎一樣,這也印證了燈調實屬梁山調腔系,兩旋律均記C調譜例對比如下:

圖8 《鬧窯》[1]61過門與《梁山調》[12]789過門音樂譜例對比圖示

兩旋律都結束在do,且旋律主干音為sol la do,旋律最終走向為上行。差異在于旋律進行的平穩與跳進程度以及節奏型。梁山調原型[胖筒筒]的旋律以平穩進行為主,第三小節有一處do-sol下行四度跳進;而《鬧窯》的過門旋律則相對多的存在跳進,除第三小節do-sol下行四度跳進之外,還有第二小節與第四小節la-mi下行四度跳進。《鬧窯》的過門旋律的節奏型較梁山調原型過門音樂多附點音符。音級跳進是燈調演員“跩”的動作的音樂表現,附點音符是音樂活潑形象的塑造手段。梁山調是川劇燈調音樂旋律形象的母體,在母體的基礎上,燈調增加了強大的“后天個性”。盡管兩者存在差異,但也顯現著不能抹掉的基因傳承性。

《鬧窯》還有一段長過門,是演員中場表演時的伴奏旋律。C調記譜,譜例如下:

圖9 《鬧窯》中場過門譜例圖示[12]790

旋律由4+4規整的上下句構成,兩樂句的差異僅在最后一小節的樂句結束音上:上句結束在C音(唱腔的結束音),下句結束在G音。那么,旋律究竟是宮終止還是徴終止呢?這與旋律的上下行走向相關:我們通過旋律的三音列來說明,上句的主體三音列是上行sol la do;下句旋律的主體三音列為do la sol,旋律形成了以宮音為支持的徴終止。以G為中心音,形成上一次生、下三次生的C-G-D-A-E的五聲音階旋律。上句結束音C是G的下屬音,終止于下屬音;下句旋律呈下行走向回歸主,形成樂句的完全終止。

4.通過以上分析,對燈調長過門音樂的形態特征總結如下:

a.燈調[胖筒筒]長過門音樂的結構有一句式和兩句式。一句式過門音樂一般有五小節,如《拜新年》《鬧窯》的開場過門;兩句式結構的過門音樂有規整與不規整兩類,《請長年》的開場過門為7+5不規整結構、《鬧窯》的中長過門為4+4的規整結構。

b.燈調[胖筒筒]長過門的旋律音級呈現以陽儀音級為主的特征。通過運用兩儀五度相生體系的方法,將這三個劇目的長過門終止音C、G為中心音,由此音向兩儀五度鏈伸展。如《拜新年》以C為中心音,旋律為四聲性(C、D、G、A),由C所生(下生)音級依次為G、D、A,這三音均為陽儀音級。如《請長年》《鬧窯》以G為中心音,旋律為五聲性(G、A、C、D、E),由G向兩儀生音分別為陽儀D、A、E三個音級,陰儀C一個音級。因此,不論四聲性長過門,還是五聲性長過門,都以陽儀音級為主,僅有一個陰儀音級。

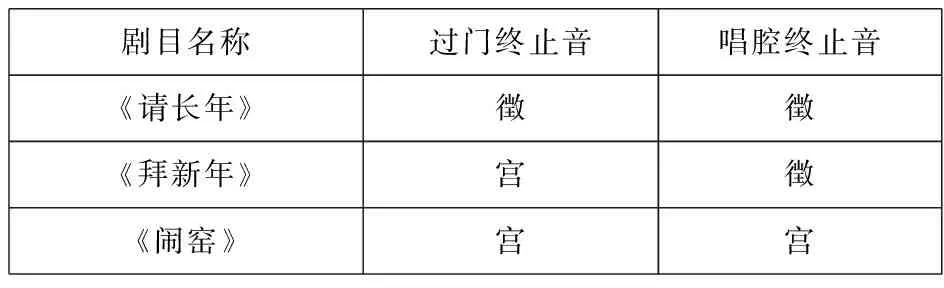

c.燈調[胖筒筒]長過門旋律以宮調式、徴調式為主要的調式。《請長年》長過門為徴調式,《拜新年》《鬧窯》為宮調式。過門旋律調式與唱腔調式相關,《請長年》唱腔為徴調式,其過門也為徴調式;《鬧窯》唱腔為宮調式,其過門也為宮調式;《拜新年》過門為宮調式,但唱腔是徴調式。因此,燈調[胖筒筒]不論是唱腔還是過門,均以宮調式與徴調式為主要的使用調式。

d.燈調[胖筒筒]的過門旋律多四、五度跳進,其中以四度跳進最多,且出現在換拍的連接處。跳進多,一方面是由于樂句功能性的進行,另一方面是音樂與演員幅度大、夸張的舞臺肢體動作相契合。這一特點在四川的民間小調以及花燈戲中是不常見的,民間小調與花燈戲都以音級的級進為主,少跳進;音級以四五度跳進的現象在儺戲音樂旋律中也是較為常見的。

三、燈調胖筒筒與巴蜀民俗文化

研究者常從歷史文獻中的文字記載,窺見人們的審美、生活、習俗、歷史,而戲曲藝術的音樂(唱腔和伴奏音樂)、劇本、唱詞等的一代又一代傳承,已然為人們研究歷史方方面面提供了“活的”文本:我們從梆子腔中聆聽黃土高坡的人文風貌,從昆腔中體味蘇杭的風情韻味;從三國戲中品讀三國歷史,從目連戲中感知中華孝道。戲曲藝術就像一面鏡子,照出了民族或地區的歷史民俗與音樂審美。

不論是[胖筒筒]音樂還是主奏樂器胖筒筒,都映射出巴蜀相應的民俗文化與歷史審美。本章旨在闡釋燈調[胖筒筒]背后所蘊藏的巴蜀民俗文化和人文內涵。

(一)燈調[胖筒筒]對巴蜀深層文化內涵的傳承

首先,燈調[胖筒筒]是對巴蜀巫文化的隱性傳承。之所以用隱性傳承,是由于川劇沒有與巫術文化相關的任何巫術儀式,但燈調誕生母體的生態文化環境——巫文化,使得其具有巫文化的歷史烙印。對于如今社會,巴蜀巫文化在城市生活中很難再見到,或者已成為具有旅游觀演性質的文化演出,但是其作為歷史時期先民意識形態、生活信仰、娛樂活動的真實寫照,是巴蜀歷史文化的體現。而在巫術儀式中燈戲主要唱腔[胖筒筒],被燈調吸收為主要聲腔。哪怕僅僅是保留了巫儀式中的音樂元素,也為巴蜀歷史民俗文化的保存,提供了“活的”文本。

其次,燈調[胖筒筒]是對巴蜀民間音樂的顯性傳承。通過對川劇燈調[胖筒筒]的過門、唱腔音樂形態的研究,可看出如下規律:

a.[胖筒筒]唱腔音樂為單句式的規整性結構。

b.過門音樂終止音可與唱腔終止音不同。統計結果如下:

表1 《請長年》《拜新年》《鬧窯》

c.燈調[胖筒筒]的唱腔或是過門音樂的調式,主要為宮調式、徴調式。宮調式和徴調式都屬于我國傳統音樂的徴調式群體[13]55,徴調式群體的旋律體現出明亮、穩健的音樂感覺。

d.[胖筒筒]過門與唱腔音樂以中國傳統五聲宮、商、角、徴、羽為其旋律骨架音,其余音只作為經過或裝飾音。

e.過門旋律多四、五度音級跳進,用音樂跳進配合演員的身韻,以表現演員動作的韻律美,并體現丑角滑稽的人物形象。

這些音樂形態特征與燈戲[胖筒筒]、梁山調[胖筒筒]有著相關的一致性,甚至與巴蜀民歌在調式調性方面有著相似性:[胖筒筒]音樂形態以徴調式為主的特點,與巴蜀民歌以徴調式居多的特點一致④。不論是民歌、燈戲還是梁山調腔系,都是巴蜀獨特的民間音樂。因此,燈調[胖筒筒]是對巴蜀民間音樂的顯性傳承,其調式、音調特征與巴蜀民間音樂的相似性,可成為對巴蜀民間音樂研究的參照。

還有,胖筒筒樂器的命名,是巴蜀人文精神的映射。胖筒筒,是巴蜀人民依據其形制特征,并結合本土方言習慣而冠其名。名稱中的“胖”是對其“體型”的描述;“筒”是由于竹節中間的部分為圓筒形;依據四川方言中疊詞的使用習慣,形成了“胖筒筒”的稱呼。不止胖筒筒,四川方言中其他形容詞性語素為詞根的ABB式的疊詞詞匯,都描述著物體本身的狀態。我們不妨進行對比:實則“胖筒”也盡可以描述樂器特性,但與“胖筒筒”比起來,給人的感覺卻不一樣,少了生動、活潑與形象感。類似的形容詞性語素的疊詞還有很多,它們體現了直接且形象的語言特色。

方言體現著一個地區的民俗文化。類似于“胖筒筒”的構詞語法,在巴蜀方言中比比皆是,如“黑黢黢”“酸咪咪”“油嘰嘰”“稀垮垮”等等。生動形象的疊詞是巴蜀人民爽朗、豁達性格的體現。

(二)對巴蜀巫儀式用樂的思考

1)用樂器——胖筒筒文化屬性的思考

筆者認為竹質的胖筒筒,是巴蜀人“竹信仰”的體現。《史記·貨殖列傳》中記載稱“巴蜀亦沃野,地饒竹木之器”,巴蜀的地理環境適宜竹子的生長。人們使用竹編生活用品、享受竹筍的美味,以及用它制成樂器。唐代大詩人杜甫,在《客堂》一詩里,提到“平生憩息地,必種數竿竹”的生活習慣。竹對于巴蜀人民來說,不僅僅是地理環境賜予的特殊物種,也是巴蜀人民信仰之物。關于“竹信仰”,黃尚軍等編著的《巴蜀漢族巫道文化研究》一書說明四川的彭州、蒲江縣等地的喪葬中使用竹片墊于船棺之下的風俗,與巴蜀人的竹信仰密不可分[14]006,以及《方言與民俗研究》中也論及“巴蜀有不少論及竹子的神秘說法……如認為栽竹子可以為宅子辟邪等。”[15]142因此,除就地取材的便利性,巴蜀人民將對竹的情感寄寓于巫儀式所用的響器,作為人們表達情感的媒介物,即寓情于器,成為民間信仰儀式用樂的伴奏樂器。

藝人們用它在巴蜀大地上演奏特殊的旋律,用它來述說巴蜀的自然生態與文化。如今,這件樂器已永遠存活在老藝人的耳中,我們也僅能從歷史文獻中探尋它的腳步,感受巴蜀先民對“竹”的崇拜。

2)用樂——對巴蜀巫儀式用樂性質的思考

通過對燈調母體——燈戲及其文化環境的分析,燈戲在巫儀式后演出。以村野鄉民的生活故事,結合民間歌舞形式以娛人,顯現著中國傳統文化“禮樂相須以為用”的禮樂制度。燈戲被巫術儀式所用為其樂,除娛人功能、以歌舞演民間趣事的特征之外,在音樂的本體方面是否與巫文化具有一定的相通性?

筆者認為有相通性。在運用周勤如先生的兩儀五度相生音體系對燈調[胖筒筒]的旋律音級的分析后,筆者發現燈調[胖筒筒]的旋律音級以陽儀音級為主。在巴蜀這片巫術色彩濃厚的地域下,巫術儀式的用樂是否會選擇與其“陰”的性質相對立的“陽性”音樂?這樣用樂的審美也并非不存在。歷史上的人們對于鬼神虔誠的敬奉,在天、地、人之間,在人、鬼、神之間,達到一種和諧與統一。[16]8舊時巴蜀民間燈戲藝人一般為巫師的身份,那么在儒、道文化的熏陶下,他們所形成的巫術性質與音樂性質相“和”的審美觀,也會進而影響他們在巫文化用樂的選擇。最后,筆者還想引用《道德經》四十二章中的一句話來作為此問題的旁證:“萬物負陰而抱陽,沖氣以為和[17]124”。筆者經分析后提出以上問題,希望能起到拋磚引玉的作用。

結語

本論文通過闡釋燈調母體及其文化環境、分析燈調[胖筒筒]的音樂形態,進而得出燈調[胖筒筒]對巴蜀民間音樂和巫文化的傳承。此外,本文提出了如下兩個問題:第一,主奏樂器胖筒筒具有巴蜀“竹信仰”和體現巴蜀人文精神的文化屬性;第二,用樂為陽與巫儀式為陰的屬性現象之下,所反映的巴蜀民間藝人用樂原則以及和諧統一的用樂審美觀念。巴蜀的民俗文化是一幅豐富多彩的畫卷,本文從燈調[胖筒筒]音樂角度研究巴蜀民俗文化,實為零光片羽。筆者也想為巴蜀民俗文化研究盡一份綿薄之力,但由于作者囿于知識體系的局限,如有謬誤之處,還望各位學者不吝指正與賜教。

注釋:

①參見周勤如《西北民歌新論》系列論文運用兩儀五度相生體系的方法,對西北民歌音階、調式、調性以及律學展開的論述。在其《西北民歌音階的形成——西北民歌新論之一》[J].中央音樂學院學報,2014(01)原文中,運用原論述“向兩儀伸展的五度鏈,陽儀為自然相生,史稱‘損一’或‘下生’;陰儀為倒影相生,史稱‘益一’或‘上生’”作為簡述“兩儀五度相生體系”包含的基本內容、以及與本論文名稱運用中的實證。

②此信息來源于筆者于2019年4月14日,對四川省自貢市川劇團王榮(團內上手琴師)老師的采訪口述。

③視頻截圖,來源于https://www.ixigua.com/6689210922243719688.

④關于巴蜀民歌以徴調式居多的調式調性特征,可從趙英、何元平《巴渠民歌音樂形態分析-以755首民歌樣本為例》,《音樂探索》,2008年第1期,第43-46頁表三,以及劉敬書《“地緣交融”視閾下的廣元地區民歌研究》,四川師范大學碩士學位論文,2020中表3.5的統計中看出。