醫用電子體溫計環境適應性評價試驗研究

于金燕 雷王嘯 蔡亞婷

(東阿阿華醫療科技有限公司,山東 聊城 252000)

醫用電子體溫計主要用于測量腋下與口腔體溫,數據獲取方法為接觸式測量,該裝置由溫度傳感器與相關電路、數碼顯示器元件組成,將棒式溫度探頭置于人體腋下、口腔等部位,使熱敏電阻NTC 阻值分別經由信號轉換電路、放大電路、非線性校正電路、A/D 轉換電路、譯碼驅動電路進行處理,最終在數碼顯示器中呈現被測人體體溫,測量溫度范圍為35℃~41℃。考慮到環境溫度變化對電子體溫計測量示值造成的誤差影響。在試驗研究過程中,對電子體溫計環境適應性作出評價,研究對規范測量操作流程、提升測量結果準確性具有顯著現實意義。

1 研究背景調研

現有醫療器械領域使用的體溫計包含玻璃體溫計、電子體溫計兩類,其中電子體溫計可細分為接觸式、非接觸式兩種類型,因不含水銀等成分具有更優的環境友好性、無害性等使用優勢[1]。示值誤差作為評定產品質量的關鍵指標,國內外多個知名制造廠商持續在產品研發領域實行技術攻關,現有產品已在35℃~42℃測量溫度范圍內將允許誤差控制在±0.1℃,但受復雜使用環境的影響,仍需考慮不同環境因素對電子體溫計測試結果產生的干擾、縮小允許誤差值,提升測量結果的質量及可靠性[2]。

2 材料與方法

2.1 儀器與試驗材料

試驗對象為AET-E121 醫用電子體溫計(深圳愛立康醫療股份有限公司),示值分辨率為0.1℃,測量溫度范圍為32℃~42.9℃,準確度為±0.1℃,采用液晶數字式顯示方式,操作環境溫度為5℃~40℃,濕度≤85%。

測試儀器包含Fluke5628二等標準鉑電阻溫度計(深圳欣鼎盛電子有限公司),溫度范圍為-200℃~661℃,處理溫度為0℃~80 ℃,符合ITS-90 要求,可用作電子體溫計的計量標準器;Millik 精密測溫儀(英國ISOTECH 公司),測量溫度范圍為-270℃~1820℃,支持多通道測量與顯示;7080 超低溫恒溫槽(美國FL UKE 公司),量程為-80℃~110℃,穩定性不低于±0.0025℃。

2.2 試驗環境

在試驗平臺中搭建不確定度檢測裝置,由二等標準鉑電阻溫度計、Millik 精密測溫儀、7080 超低溫恒溫槽組成基本結構,在液面上方安裝絕緣材料制成的法蘭,下方為測試環境、內部角度為120°,控制槽內浸沒深度不小于200mm;自制環境試驗箱;溫度抗干擾度試驗裝置,由金屬外殼封裝制成,在外殼上開設AC電源、注水口及熱管口出口,內置相應電路模塊、LED裝置、溫度傳感器、熱水箱及熱管等。

2.3 試驗方法

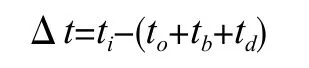

1.不確定度測試與最大允許誤差試驗,將被測對象的測量示值誤差設為Δt,被測對象的實際示值為ti,二等標準鉑電阻溫度計測量示值為to,恒溫槽測量示值為tb,考慮到存在測量誤差,因此引入修正示值td,且被測對象與二等標準鉑電阻溫度計、恒溫槽測量結果的平均值之差分別為Δto和Δtb,由此建立醫用電子體溫計的示值誤差模型:

已知ti的標準不確定度取決于被測對象本身,to、tb、td的標準不確定度主要與電阻溫度計、恒溫槽有關,由此將影響被測對象示值誤差的不確定度來源劃分為以下三個方面:一是被測電子體溫計引入的標準不確定度,包含示值誤差重復u1、顯示分辨率u2兩個分量;二是二級標準鉑電阻溫度計引入的標準不確定度,包含量值溯源u3、水三相電阻值變化u4兩個分量;三是恒溫槽引入的標準不確定度,其分量為溫度場分布不均勻u5[3]。

在最大允許誤差試驗設計上,將恒溫槽溫度依次設定為35℃、36℃、37℃、38℃、40℃和41.5℃,待確認恒溫槽溫度保持穩定狀態后,將電子體溫計探測器插入試驗液體中,在各溫度點下分別測量3 次,獲取讀數及測量誤差,判斷是否符合規范要求。

2.溫度校準試驗,運用多光譜測溫方法進行電子體溫計的溫度測量,將儀器標定常數設為A,被測對象在i 通道、長度為γi下的溫度熱源ε(γi),第一、第二溫度常數分別為c1和c2,目標溫度為T。設被測電子溫度計有n 個通道,其中第i 個通道接收人體高溫傳感信號后熱量散發長度為E(γi,T),基于普朗克公式可計算出i 通道的輸出信號值Vi(i=1,2,...,n),其計算公式為:

通過對溫度校準試驗設置約束條件,可獲得溫度熱源長度參數,即可完成被測對象目標溫度T值的求解。根據多光譜測溫方法建立的測溫方程,引入矩陣奇異值分解方法SVD 求出測溫方程組的解,并引入不確定度評定環節的溫度熱源,將被測溫度計置于環境試驗箱內進行電子溫度計測溫結果準確性檢驗[4]。在此基礎上,利用試驗箱分別模擬55℃高溫環境、-22℃低溫環境進行貯存試驗,將被測對象置于不同溫度下的試驗箱內放置24h,環境濕度控制在80%~85%范圍內,試驗箱內溫度以2h 為一個周期進行循環變化,單次試驗結束后記錄測試結果,留待后續進行匯總分析。

3.溫度抗干擾度試驗,鑒于醫用電子體溫計的使用環境中涉及多種精密醫療器械,在不同溫度環境條件下可能出現測量結果不準確問題,對于電子體溫計使用環境的示值誤差進行試驗研究,通過引入溫度抗干擾度參數,完成整個試驗過程[5]。

3 建立數學模型

3.1 模型建構

根據電子體溫計的運行原理與上述三種試驗方法,基于全面性、層次性原則建立醫用電子體溫計的環境適應性評價體系,該評價體系整體包含三個層級,其中一級指標為電子體溫計的環境適應性指數B,二級指標包含不確定度B1、溫度適應性B2和溫度抗干擾度B3,其中不確定度指標衍生出B11~B16共6 個三級指標,溫度適應性指標之下包含高溫環境B21、低溫環境B22、濕度循環B23共3 個三級指標,抗干擾度指標包含單次溫度極性試驗B31這一三級指標。根據上述評價指標的劃分結果,建立電子體溫計的溫度環境適應性多層次評價模型:

3.2 評價指標來源

參考JJG 1162-2019《醫用電子體溫計檢定規程》測試醫用電子體溫計測量結果的不確定度,整合不確定度指標、電路試驗與靜態溫度校準試驗結果,完成被測對象的溫度環境適應性評價。

4 環境適應性評價試驗結果

4.1 試驗結果

4.1.1 標準不確定度與最大允許誤差

根據被測對象示值誤差的不確定度來源劃分結果及其衍生出的具體分量,遵循以下步驟進行標準不確定度評價:

1.根據《規程》中注明的檢定方法,在試驗環境下針對被測對象進行10 次重復測試,將檢定點的10次測量結果匯總后計算得出n 次測量值的標準偏差s 為0.05℃,由此確認u1=0.050℃。

2.已知被測對象的顯示分辨力為0.1℃,區間半寬為0.05℃,服從均勻分布,由此計算出u2=0.029℃。

3.已知二等標準鉑電阻溫度計溯源引入的不確定度為U=0.005℃,k=2,服從正態分布,由此計算出u3=0.0025℃。

4.根據檢定規程可知,水三相點的相鄰周期檢定值之差≤10mK,多次分度檢定差值≤5mK,服從均勻分布,k=2,由此計算出u4=0.001℃。

5.基于B 類評定方法可知,恒溫槽的溫場均勻性為0.005℃,區間半寬為0.025℃,服從均勻分布,則u5=0.005℃。

6.已知檢測裝置中因溫度條件變化形成的不確定度干擾參數為0.1,在本試驗研究中引入的不確定度u6=0.003℃。

將上述標準不確定度的分量進行合成,已知靈敏系數c(ti)取值為1、c(to+tb+td)取值為-1,以u1~u6共6個標準不確定度分量作為測量模型的輸入量,其對應的標準不確定度分別為0.007℃、0.0029℃、0.0025℃、0.001℃、0.005℃C 和0.003℃,且u1、u2的靈敏系數取值為1,u3~u6的靈敏系數取值為-1。從中可以看出,上述6 個分量互不相關,由此計算出標準不確定度合成結果為0.034℃;當k 取值為2 時,對應的擴展不確定度為0.68℃,由此確認影響電子體溫計測試精度的不確定度分量為示值誤差重復,仍需提醒使用者規范電子體溫計的操作行為、消除干擾因素,提升檢定結果的準確性。

與此同時,最大允許誤差試驗結果顯示,在35℃測點下的最大允許誤差不超過±0.3℃,在36℃測點下的最大允許誤差控制在±0.2℃以內,在37℃、38℃測點下的最大允許誤差均不超過±0.1℃,在40℃測點下最大允許誤差不超過±0.2℃,在41.5℃測點下最大允許誤差不超過±0.3℃,試驗結果合格。

4.1.2 溫度適應性評價

在試驗參數設置上,將溫度環境條件調至32℃~43℃范圍內,利用環境試驗箱開展溫度適應性測試,將測量結果與證書值進行比較分析,獲取12 個整度點的測量值及相對誤差,分別為32.3℃、33.3℃、34.6℃、35.7 ℃、36.2 ℃、37.4 ℃、38.3 ℃、39.3 ℃、40.6 ℃、41.3℃、42.2℃和43.7℃,各溫度測點處對應的相對誤差值分別為0.04%、-0.08%、0.06%、0.06%、0.1%、-0.05%、-0.12%、-0.21%、0.07%、0.13%、0.02%以及0.05%。

從中可以看出,12 個溫度測點處獲得的測量值與標準值的相對誤差絕對值≤0.21%,證明該被測對象的靜態溫度測試結果準確度較高。

在環境適應性測試上,選取32℃、35℃、38℃、41℃共4 個測溫點,其中32℃測溫點在高溫存儲下的測量結果為32.3℃、相對誤差為0.04%,在低溫存儲下的測量值為30.3℃、相對誤差為-0.2%,濕度循環下的測量值為41.03℃、相對誤差為0.83%;35℃測溫點在高溫存儲下的測量值為35.6℃、相對誤差0.06%,低溫存儲下的測量值為35.8℃、相對誤差為0.08%,濕度循環下的測量值為37.4℃、相對誤差0.08%;38℃測溫點在三種測試環境下,測量結果的相對誤差分別為0.06%、0.17%和-0.47%;41℃測溫點在三種測試環境下,測量值的相對誤差分別為0.1%、-0.03%和-0.93%。

從中可以看出,高溫、低溫兩種貯存環境下電子體溫計測量結果的相對誤差絕對值不超過0.2%,說明電子體溫計選用的電路元件對于環境溫度變化的適應性較強,但更易受環境溫度與濕度疊加作用的影響,可能因水蒸氣進入電子體溫計的電路板中影響其正常工作,在實際應用環節仍需對電路三防工藝進行優化設計。

4.1.3 溫度抗干擾度

將試驗裝置的運行溫度范圍設定為32℃~43℃,在設計溫度范圍內以10s 為一個周期控制裝置提高0.1℃,待裝置完成升溫后全程耗時約為18min。已知該試驗中設定的干擾度測試頻段為80MHz~2500MHz,根據試驗參數計算得出單次溫度極性試驗時長約為15min,保證在整體溫度抗干擾度測試過程中,被測對象連續顯示測量值,且允許誤差均未超過0.2%,證明該電子體溫計可有效適應醫療器械運行場所下的高精度、高穩定性運行需求,保證溫度測試結果的準確性。

4.2 適應性等級

根據上述試驗結果,將電子體溫計的環境適應性劃分為4 個等級,其中“溫度環境適應性好”對應的評分為86~100 分、“溫度環境適應性良好”對應的評分為71~85 分、“溫度環境適應性一般”對應的評分為60~70 分、“環境適應性差”對應的評分低于60 分,運用模糊綜合評價方法獲得該電子體溫計的分數集為F={87.5,93.5,93.5},由此判定其環境適應性好,滿足實際使用需求。

5 結論

通過運用不確定度、溫度適應性與溫度抗干擾度三種試驗方法,分析使用者操作規范性、使用環境極端溫濕度變化與溫度抗干擾度對于電子體溫計測試結果的影響,并引入層次分析法與模糊綜合評價法進行環境適應性評價,最終判定該電子體溫計在不同環境干擾因素下的測試結果誤差始終不超過0.2%。未來還可引入多種試驗裝置進行測試環境建構,細化不同干擾因素的影響程度及等級評價結果,為醫用電子體溫計的檢定提供示范經驗。