基于試驗測試的透水瀝青路面抗滑性能分析

郝新寶,武繼文,劉志勝

(山西路橋朔州國道項目建設管理有限公司,山西 朔州 036002)

“海綿城市”是指城市能夠像海綿一樣靈活地實現對雨水的管控和利用,在適應環境變化和應對自然災害等方面具有良好的“彈性”,是推動綠色建筑建設、低碳城市發展、智慧城市建設的新舉措。透水路面能實現還雨水于土壤、保持水土、減輕城市下水道負擔等功能,是實現“海綿城市”的重要手段。

隨著透水路面的性能優點在使用過程中逐漸被發現,以及透水路面的承載能力、耐久性和空隙疏通等一系列技術問題取得了一定的進展,透水路面的應用越來越廣泛。

路面的抗滑性能是影響道路行車安全的重要因素,在美國、英國和希臘等一些國家,路面抗滑性能不足是引發交通事故的主要原因之一,中國81%的交通事故與路面抗滑能力不足導致車輛制動時發生側滑有關,路面抗滑能力不足帶來了嚴重的交通威脅[1-3]。有研究表明[4-5],路表抗滑水平提升10%,則交通事故率將下降近13%,如何提高路表抗滑能力,一直是路面安全研究的重要方向。

研究表明[6-7],透水瀝青路面能夠通過提高路表宏觀構造深度,大大增加路面與輪胎之間的接觸面積,進而提升抗滑性能。應用實踐也表明,透水瀝青路面無論處于干燥還是潮濕狀態,中、低速時的抗滑性能高于傳統密級配瀝青路面,高速時的抗滑性能更加突出[8-9]。同時,透水瀝青路面由于其宏觀粗糙度、表面構造深度及孔隙率都很大,能大大提高路面的行車安全性,減少路面噴霧和雨水飛濺[10]。

目前,張宜洛等[11]在室內車轍板上進行構造深度和擺式儀試驗,結果表明透水瀝青路面構造深度明顯大于其他路面;支學軍[12]在室內模擬交通荷載作用,得到透水瀝青混合料擺值隨累計交通荷載作用次數的變化曲線,用以定量評價其抗滑性能。

本研究通過室內試驗和現場試驗,以構造深度作為抗滑性能測試指標,探究透水瀝青路面的抗滑性能,為透水瀝青路面的應用推廣奠定基礎。

1 試驗準備

1.1 瀝青混合料級配

現場試驗段透水瀝青路面級配如表1所示,其路面結構如圖1所示。

圖1 透水瀝青路面結構

表1 透水瀝青路面級配

1.2 路面抗滑性能測試方法

結合實體工程特征和抗滑測試設備的可行性,本文選擇鋪砂法測定透水瀝青路面表面的構造深度,用于評定路面表面抗滑性能。

1.2.1 試驗所用器具與材料

手工鋪砂法所采用的器具與材料有手工鋪砂儀、量砂、量尺、裝砂容器、毛刷、擋風板等[13]。手工鋪砂儀由量砂筒和推平板組成,如圖2所示。

圖2 量砂筒和推平板

1.2.2 試驗步驟

試驗步驟如下:①量砂準備,選擇潔凈細砂,進行晾干、過篩,并選取0.15~0.30 mm的砂,放置在適當的容器中備用;②用毛刷清掃干凈測點附近的路面,面積一般不小于30 cm×30 cm;③用小鏟向圓筒中注砂至高出量筒成尖頂狀,手提圓筒上部,用鋼尺輕輕叩打圓筒中部3次使砂密實,然后用鋼尺沿筒口一次刮平;④將砂倒在路面上,用推平板將砂由里向外均勻攤開,使砂填入路表空隙中,盡可能將砂攤成圓形,并不得在表面上留有浮動余砂;⑤用鋼尺測量所構成圓的2個垂直方向的直徑,取其平均值,準確至1 mm;⑥按以上方法,同一處平行測定不少于3次,3個測點均位于輪跡帶上,測點間距為3~5 m,該處的測定位置以中間測點的位置表示。

1.2.3 構造深度計算

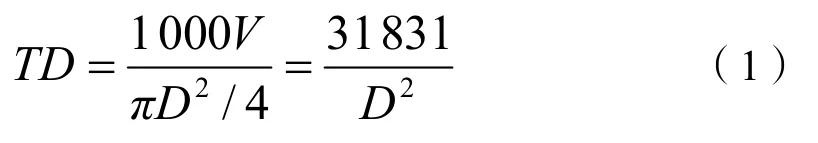

根據鋪沙法,表面構造深度的測試結果按式(1)計算:

式(1)中:TD為路面表面構造深度,mm;V為砂的體積,為25 cm3;D為攤平平砂的平均直徑,mm。

每一測試位置取3次路面構造深度測定結果的平均值作為試驗結果,精確至0.01 mm。當平均值小于0.2 mm時,試驗結果以小于0.2 mm表示。

2 室內試驗測試分析

通過室內試驗,調整混合料的級配、瀝青用量及礦粉的比例,從而制作出空隙率為8%~22%的瀝青混凝土車轍板,其大小為30 cm×30 cm×5 cm,總數量為7塊。在此基礎上,通過鋪沙法分別測量7個車轍板(對應不同的空隙率)的構造深度,進而可得到構造深度與空隙率之間的關系。將構造深度與空隙率的關系繪制成曲線圖,如圖3所示。

圖3 路表的構造深度與混合料的空隙率之間的關系

從圖3中可以看出,路表的構造深度與瀝青混合料的空隙率之間的關系呈現為良好的二次曲線關系,并且當空隙率小于10%時,構造深度隨著空隙率的增大而減小;而當空隙率大于10%時,路表的構造深度隨著空隙率的增加而增大。同時,當空隙率小于16%時,構造深度隨空隙率增加其增長幅度較緩;而當空隙率大于16%,構造深度增長迅速。因此,對于大空隙的瀝青路面結構,其構造深度受空隙率的影響較大。

3 現場試驗測試分析

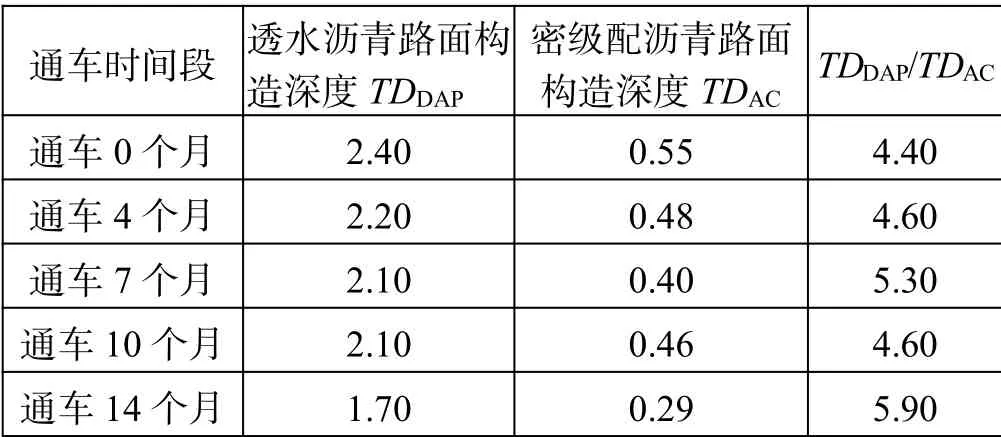

本文依托工程1、2、3,按照JTG 3450—2019《公路路基路面現場測試規程》規范中相關規定進行測試[13]。從竣工開始,每隔3、4個月對透水瀝青路面(DAP)和密級配瀝青(AC)路面進行一次構造深度檢測,共檢測5次,每次測試3個工程段的瀝青路面,每個類型瀝青路面各5個測點。為了增加數據可比性,在研究過程中,檢測點固定不變,現場檢測結果如表2所示。

表2 工程現場路表的構造深度和道路通車時間的關系

根據測試結果,將透水瀝青路面和密級配瀝青路面的構造深度和通車時間繪制成圖,結果如圖4所示。

圖4 現場構造深度和通車時間關系圖

回歸分析表明,透水瀝青路面和密級配瀝青路面的構造深度與通車時間之間的關系為:

式(2)(3)中:TDDAP、TDAC分別為透水瀝青路面和密級配瀝青路面的構造深度,mm;t為通車時間段。

上述測試結果表明,透水瀝青路面的構造深度明顯大于密級配瀝青路面,在運營初期,透水瀝青路面的構造深度是密級配瀝青路面構造深度的4.4倍,而在通車1年后,二者的關系增加到5.2倍;按照衰變的速率,在使用2年左右后,透水瀝青路面的構造深度會降至1.2 mm,如果不采取養護措施,透水瀝青路面空隙將在運行5年左右的時間全部堵塞,造成透水失效。

4 結語

本研究通過室內試驗和現場試驗,以構造深度作為抗滑性能測試指標,探究透水瀝青路面的抗滑性能,得到如下結論:①瀝青路面構造深度與空隙率之間呈現良好的二次曲線關系,當空隙率小于16%時,構造深度增長幅度較緩;而當空隙率超過16%,構造深度增長幅度較大。因此,對于大空隙路面結構,其構造深度受空隙率的影響較大。②透水瀝青路面和密級配瀝青路面構造深度隨通車時間均呈現線性變化關系。在道路使用初期,透水瀝青路面的構造深度明顯大于密級配瀝青路面,但使用2年后,透水瀝青路面的構造深度會降至1.2 mm,如果不采取措施,通車5年左右將會造成透水失效。