知信行理論模式在胃癌化療患者延續性護理中的應用評價

邱婷婷 吳賢翠

南京醫科大學附屬南京醫院 南京市第一醫院腫瘤內科,江蘇南京 210006

化療是治療胃癌較為有效的手段,但臨床研究發現,化療藥物可對患者的正常組織造成一定的損害,增加患者生理、心理壓力,促使患者產生疲乏、絕望等情緒,降低遵醫行為,加上患者出院后存在監護不及時、專業知識匱乏等因素,易導致其出現較多健康問題,降低整體化療效果[1-2]。2015 年,原國家衛生計生委頒布《關于進一步深化優質護理、改善護理服務的通知》[3],明確要求有條件的醫院需對出院患者提供針對性的延續性護理服務。延續性護理是指滿足患者實際需求,并將患者接受的護理服務延續至社區、家庭,利于患者有效應對出院后的健康問題[4]。常規連續性護理主要通過口頭宣教、常規隨訪的方式將護理措施進行延續,忽視了化療患者健康信念低、依從性差等情況,導致臨床干預效果有限。知信行(knowledge-attitude-practice,KAP)理論是一種健康教育模式,通過加強健康知識與改變健康信念,使患者建立健康行為[5],故該護理模式可進一步提高護理質量。因此,本研究將KAP 模式與延續性護理相結合運用于胃癌化療患者中,并探討干預效果,為臨床護理方案提供依據。

1 資料與方法

1.1 一般資料

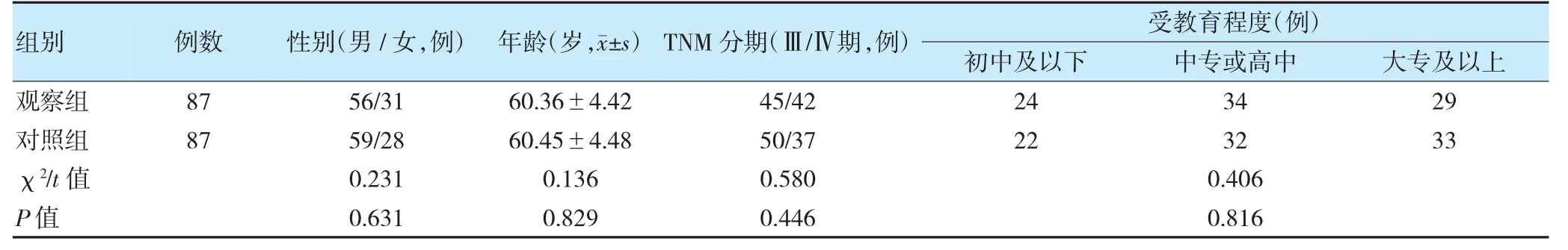

選擇2021 年7 月至11 月南京市第一醫院174 例胃癌化療患者。納入標準:①符合《中國臨床腫瘤學會(CSCO)胃癌診療指南-2018.V》[6]中相關診斷標準,且經胃鏡、胃組織病理活檢等確診;②原發性胃癌;③TNM 分期[7]為Ⅲ或Ⅳ期,接受化療;④具有一定的閱讀理解能力;⑤患者或家屬簽署知情同意書。排除標準:①伴有神經系統類疾病(如失語、認知障礙);②伴有其他惡性腫瘤;③伴有心血管或其他疾病可導致腦功能障礙;④存在精神類疾病史(如焦慮癥、抑郁癥)。采用抽簽法將受試者分為兩組,每組87 例。兩組性別、年齡、TNM 分期、受教育程度比較,差異無統計學意義(P >0.05),具有可比性。見表1。本研究經醫院醫學倫理委員會審核批準(KY20190404-02)。

表1 兩組一般資料比較

1.2 研究方法

1.2.1 對照組 患者入院后給予其常規護理。①常規健康宣教:患者住院期間,由專業護理人員在床邊向患者口頭講解疾病相關知識,提高疾病認知度。②基礎護理:保持病房整潔干凈,定時對空氣、物品進行消毒處理;囑咐患者加強個人衛生(如餐后漱口、使用軟毛牙刷);衣物需柔軟,避免皮膚損傷。③用藥指導:詳細講解藥品說明書,告知用藥目的、方法及可能出現的不良反應,并在醫護人員或家屬監督下用藥。④飲食指導:指導患者食用高蛋白、低纖維、高熱量、易消化的食物,禁食腌制、煙熏、燒烤、辛辣刺激等食物,每日飲水2~3 L,戒煙戒酒。⑤心理支持:以訪談的形式與患者進行交流,傾聽患者目前的困惑,給予其支持與尊重。同時,在出院時給予其常規連續性護理:由專業護士對患者及家屬進行再次宣教,告知患者出院后的相關注意事項,叮囑患者與家屬需遵醫囑用藥與飲食,若居家期間出現不適需及時就診;發放化療護理聯系卡(標注主治醫生、復診時間、咨詢電話等信息),告知患者居家期間可隨時聯系相關人員;通過電話、微信等方式,每月1 次對患者進行隨訪,及時了解患者身體狀況,時間為10~20 min;醫院護理人員與各社區進行合作,定期開展胃癌化療護理知識講座、胃癌化療聯誼會,及時解決患者疑問,進一步增強患者胃癌化療知識。連續干預3 個月。

1.2.2 觀察組 給予其常規護理+KAP 理論模式的延續性護理。常規護理方案與對照組一致,KAP 模式的延續性護理具體內容為成立延續性護理干預小組,小組成員由1 名主治醫師、3 名高年資護士、1 名心理師、1 名營養師組成,在干預措施實施前,通過現場調查、國內外文獻查閱等,了解基于KAP 理論模式的連續性護理的相關內容,與專家共同商討制訂干預方案。護理內容包括住院期間與出院后兩大模塊,具體內容為①收集信息:患者入院2~4 d 內由干預小組成員通過與家屬交談了解患者情況,建立延續性護理檔案;患者出院1 周時,通過電話、微信等方式評估患者疾病認知、健康生活方式、心理狀態等,以此制訂個性化的護理方案。②知識宣教:住院期間,通過PPT、視頻等方式講解疾病相關知識、飲食與用藥方法、化療不良反應及處理方案等;出院后,通過微信平臺發送胃癌化療健康知識,提高患者疾病認知度。③信念培養:住院期間,通過座談會的方式進行面對面交流;出院后通過微信視頻與患者了解,分析患者不同階段健康行為、不良心理情緒對疾病的影響,并幫助患者制訂短期與長期目標來增強其健康行為的信念。④行動改變:建立微信群,與患者保持有效溝通,協助其制訂健康行為計劃,并由患者家屬敦促其執行情況;每2 周給予1 次電話訪問,時間為10~15 min,加強患者遵醫行為。連續干預3 個月。

1.3 觀察指標

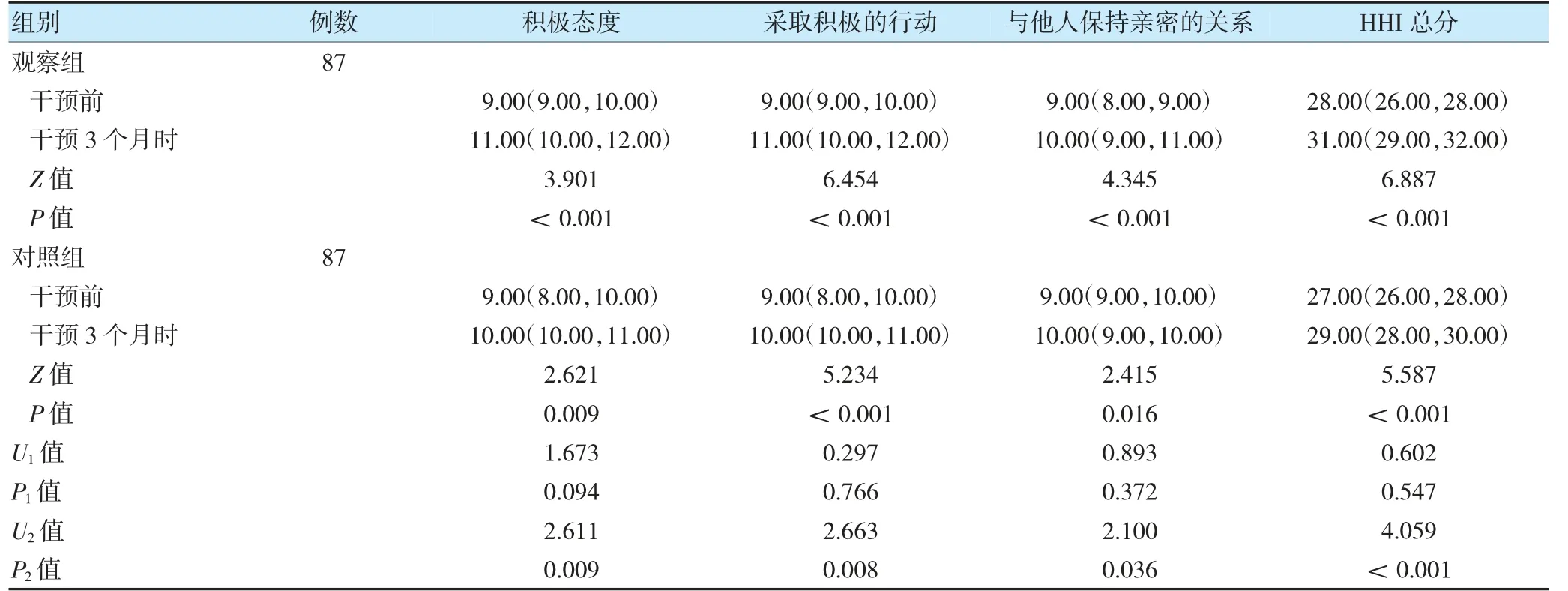

1.3.1 希望水平 干預前、干預3 個月時采用Herth 希望量表(Herth hope index,HHI)[8]評估,包括積極態度(4 個條目)、采取積極的行動(4 個條目)、與他人保持親密的關系(4 個條目)3 個維度,共12 個條目,采用1~4 分計分法,每個維度分值為4~16 分,總分為12~48 分,分值越高表示患者希望水平越高。該量表Cronbach’sα 系數為0.850,重測效度為0.870。

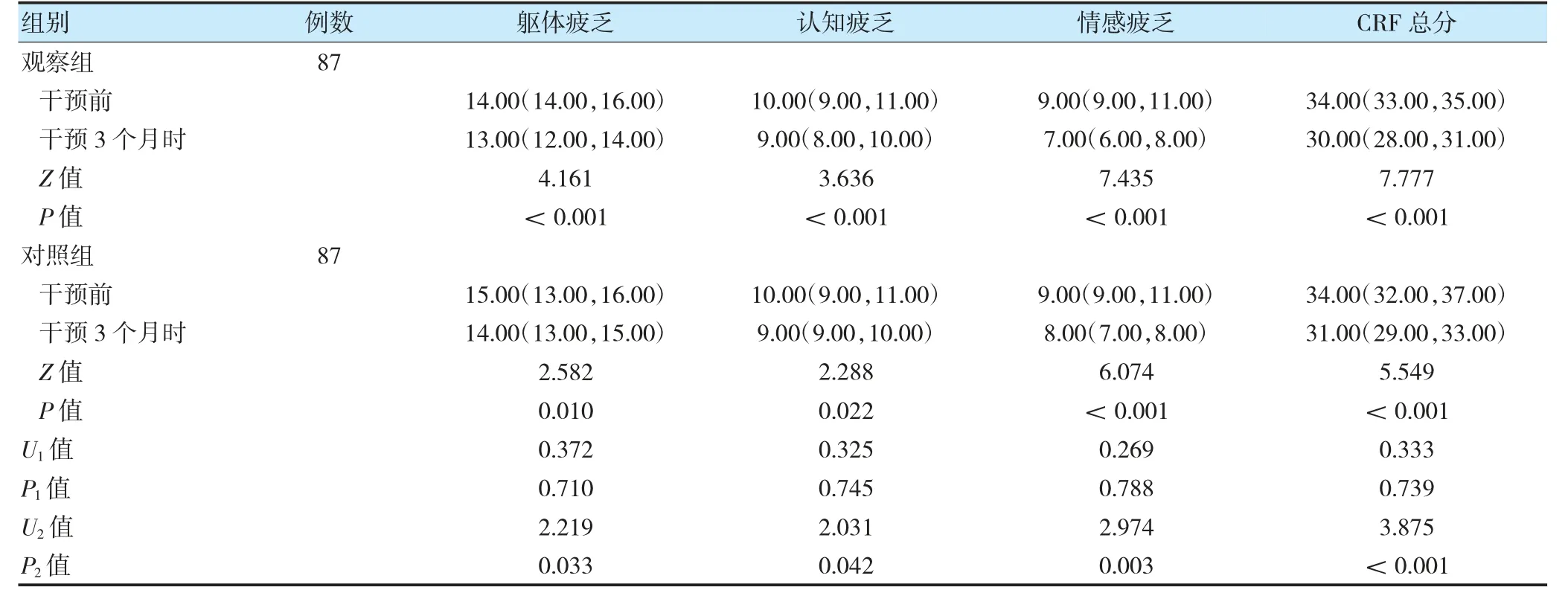

1.3.2 癌因性疲乏 干預前、干預3 個月時采用中文版癌因性疲乏量表(cancer-related fatigue,CRF)[9]評定,包括軀體疲乏(7 個條目)、認知疲乏(4 個條目)、情感疲乏(4 個條目),共15 個條目,每個條目采用0~4 分計分法,每個維度分值分別為0~28 分、0~16 分、0~16 分,總分為0~60 分,分值越高表示患者癌因性疲乏程度越重。該量表Cronbach’sα 系數為0.821,重測效度為0.864。

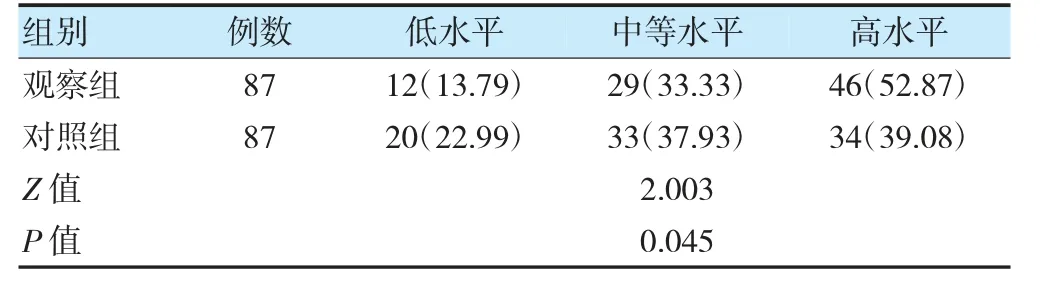

1.3.3 遵醫行為依從性 干預3 個月時參照賀徐琳等[10]設計的遵醫行為依從性量表,結合胃癌化療患者實際情況,自制遵醫行為依從性量表,包括用藥、飲食、鍛煉、定期復診4 個內容,采用0~4 分評分法,0 分為不依從,4 分為完全依從,總分為16 分。低水平:得分<總分值1/3;中等水平:得分為總分值1/3~2/3;高等水平:得分>總分值2/3。該量表Cronbach’sα 系數為0.814,重測效度為0.822。

1.4 統計學方法

采用SPSS 16.0 軟件進行數據分析。符合正態分布的計量資料用均數±標準差()表示,比較采用t檢驗;不符合正態分布的采用中位數(M)和四分位數(P25,P75)表示,比較采用Mann-Whitney U 檢驗。計數資料用例數或百分率表示,比較采用χ2檢驗;等級資料采用秩和檢驗。以P <0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組干預前后希望水平比較

干預后,兩組HHI 各維度及總分高于干預前,且觀察組高于對照組(P <0.05)。見表2。

表2 兩組干預前后希望水平比較[分,M(P25,P75)]

2.2 兩組干預前后癌因性疲乏比較

干預后,兩組CRF 各維度及總分低于干預前,且觀察組低于對照組(P <0.05)。見表3。

表3 兩組干預前后癌因性疲乏比較[分,M(P25,P75)]

2.3 兩組遵醫行為依從性比較

觀察組遵醫行為依從性好于對照組(P <0.05)。見表4。

表4 兩組遵醫行為依從性比較[例(%)]

3 討論

KAP 理論是一種認知模式,包括獲取知識、產生信念和形成行為三個部分,其中知識是形成信念與行為的基礎,信念是改變行為的動力。研究表明,KAP 理論模式是目前健康教育領域較為成熟的理論之一[11-12]。王燕等[13]將該理論運用于冠心病患者中,發現其可改善患者心理狀態。而對于胃癌化療患者來說,化療可增加患者心理應激,降低遵醫行為水平,直接影響化療效果[14]。故將KAP 理論模式運用于胃癌化療患者中具有重要意義。研究發現,給予患者良好的延續性護理可提高其遵醫行為,改善不良情緒[15]。趙海艷等[16]將KAP 理論模式與連續性護理相結合發現,該護理方案可提高臨床干預效果。

化療屬于一種應激事件,藥物的毒副作用可增加心理痛苦,降低治療信心,可影響預后[17]。本研究結果顯示,KAP 理論模式的延續性護理可提高胃癌化療患者的希望水平,降低癌因性疲乏。KAP 理論模式的延續性護理在患者住院期間通過疾病知識宣教,幫助和指導患者掌握胃癌的相關知識,可提高治療信念,不斷糾正自身錯誤行為;且通過信念培養來降低患者不良情緒,促使患者充滿希望[18-19]。同時該護理模式中將相關護理措施延續至院外,對患者實施連續性、綜合性和計劃性的護理干預,形成一系列針對胃癌化療患者的延續護理服務體系,可增強建立健康行為的態度和信念,產生有利于康復的行為,增加其希望水平,可一定程度上降低癌因性疲乏程度[20-21]。

化療作為一個重要的軀體和心理上的應激源,可誘發或加重患者心理痛苦,促使其喪失與疾病作斗爭的信心,導致遵醫行為水平降低[22]。本研究結果顯示,基于KAP 理論模式的延續性護理可提高胃癌化療患者遵醫行為依從性。KAP 理論模式可更好地強化患者對疾病與化療的相關認知,培養患者的健康理念,促使其心理及行為逐步改變,降低患者抵觸情緒,主動接受干預與治療[23-25]。同時,延續性護理與KAP 理論模式相結合可對患者的行為進行監督,規范其健康行為執行情況,提升患者疾病自我管理能力,進而改善其遵醫行為[26-27]。

綜上所述,基于KAP 理論模式的延續性護理可提高胃癌化療患者希望水平,降低癌因性疲乏,并提高遵醫行為。